先日惜しまれつつも「最終怪」を迎えた人気ドラマ「妖怪シェアハウス」。妖怪たちとルームシェアすることになった“どん底気弱女子”を妖怪たちが奇想天外な方法で救ってくれるという、不思議でユニークなホラーコメディーです。

さて、このドラマにたびたび小道具として登場している、なんとも“いい味”出していたものといえば何か、皆さんお分かりいただけるでしょうか……。

リビングの隅に、座敷わらしの和良部詩子が昔話を語るときに、お岩さんの四谷伊和の隣に、ぬらりひょんの沼田飛世の後ろに………。

そう、提灯(ちょうちん)と行灯(あんどん)です。

ドラマのさまざまな場面で、提灯や行灯がいつもほどよく怖い、いい感じの雰囲気を醸し出していたとは思いませんか。実は日本の妖怪と提灯や行灯は、切っても切れない関係にあるのです。

ちなみに、ろうそくの火を木製の骨組みと和紙で覆ったものに、屋外で持ち運びやすいよう取手などを付けたものが「提灯」、台座などを付けて屋内で使うものが一般的に「行灯」と呼ばれます。

そもそも提灯と行灯は、ガス燈やランプなどが普及する明治以前、行灯と並び庶民から大名まで誰もが利用する唯一の照明器具でした。

現代では日常的に使用する機会はめったになくなってしまいましたが、長い歴史の中で、特に提灯の製造にはさまざまな匠の技が培われてきました。

そんな途絶えつつあった提灯の伝統を、いまも伝え続けている街があります。豊かな山に囲まれ長良川の恵みを受ける岐阜市。ここで作り続けられている「岐阜提灯」は、伝統工芸品として日本各地へ、また、世界各地へ出荷されています。

この岐阜提灯の製造現場にお邪魔し、その魅力を尋ねてきました。

死者と生者をつなぐもの

皆が寝静まった夜中。

ふと目を覚ますと、くらーい部屋の隅で黙ってうつむく白装束の女性。驚いて起き上がると、女はこちらを向いてゆっくりと顔を上げ、その黒髪の間からちらりと見えるのは、ニタリと笑った口元と、異様に腫れ上がった顔の傷……。

そんな幽霊の顔。4000ルーメンのLEDライトで照らしてしまったらどうなるでしょうか。

雰囲気も何もあったもんじゃありません。

やはり、怪談話にはろうそくの火で灯された、ゆらゆらと揺れる提灯や行灯の灯かりでなければ、雰囲気が出ません。

このように現代の私たちが感じるのは、長い歴史の中でたびたび提灯が幽霊や妖怪などと結びつけて描かれてきたことに理由があります。

たとえば、「妖怪シェアハウス」の中で、「実は心の優しい幽霊」として松本まりかさんが演じている「お岩さん」。葛飾北斎は、こんなふうに描きました。

また、「提灯お化け」などといったように提灯そのものが妖怪になったり、宮城県の伝承には提灯を手に持った少年の姿の妖怪「提灯小僧」というのもあります。

妖怪や怪談話の題材に提灯が登場するのには、身近な家財道具であるという理由もありますが、死者の霊魂を弔ったり鎮めたりするために、火が用いられてきたという歴史も関係していると考えられています。

お盆のとき、仏壇に提灯や行灯などの灯りを供えて先祖を迎えるといった風習は、地域を問わず古くからの習わしとして日本各地の文化に見ることができますし、京都をはじめ各地で行われる「送り火」はもとより、火を灯した舟を川に流す灯篭流しも各地の伝統としていまも続けられています。

こうして見ると火の神聖さは言わずもがなですが、それが消えないように紙で覆う提灯や行灯は、照明器具であると同時に、死者と生者をつなぐ重要な道具でもあったと言えるでしょう。

こうした役割を考えてみると、幽霊や妖怪と提灯の親和性の高さも納得できます。

あなたが目にする提灯はかなりの確率で岐阜生まれ

日本の文化にとって非常に大切な存在である提灯。いまも作り続けている街があります。

岐阜県岐阜市。この地で作り続けられている「岐阜提灯」は、経産大臣が指定する日本の「伝統的工芸品」にも指定されています。

実は、岐阜県は提灯生産額(出荷額)日本一。日本全体のシェアは43%に上ります(経済産業省「工業統計」2016年)。

2位の福岡県では「八女提灯」が伝統的に生産されており、なんとこの2県で日本全体の提灯の90%近くを作っている計算になります。

日本を代表すると言ってもいい岐阜提灯を、最も古くから作り続けている老舗がこの株式会社オゼキさんです。

岐阜提灯の作り方を見せてほしいとお願いしたところ、尾関守弘社長が直々にご案内してくださいました。

――きょうはよろしくお願いします。愛知県民ですが、お隣の岐阜県の名産品に提灯があるとは知りませんでした。

尾関:岐阜県は、昔から美濃和紙という上質な和紙があり、さらに日本原産の良質な竹もたくさんあって、そこに長良川が流れています。鵜飼でも提灯は欠かせないこともあってとりわけ提灯づくりが盛んだったんですよ。

といって、尾関社長がビルの3階にある提灯の生産現場を見せてくださいました。

尾関社長によると、岐阜提灯の生産工程は、大きく分けて三つに分かれています。

・和紙に絵柄を載せる「摺込(すりこみ)」

・骨組みを作って和紙を貼る「張り」

・張り上げた提灯に直接絵を書き込む「絵付け」

岐阜提灯の最大の特徴は、最初の「摺込」にあるそうです。

各地の提灯は基本的に無地の紙を張り、その上に絵柄を描きます。

岐阜提灯もそうした絵付けの工程はありますが、一枚一枚職人が摺った絵柄には、筆だけでは表現できない微妙なグラデーションがあり、その絶妙な光が岐阜提灯の魅力につながっているのです。

職人技とはこのこと

この工場では、主に「張り」と「絵付け」などを行っており、「摺込」は専門の職人さんが別の場所で(多くの場合自宅で)行っているとのこと。

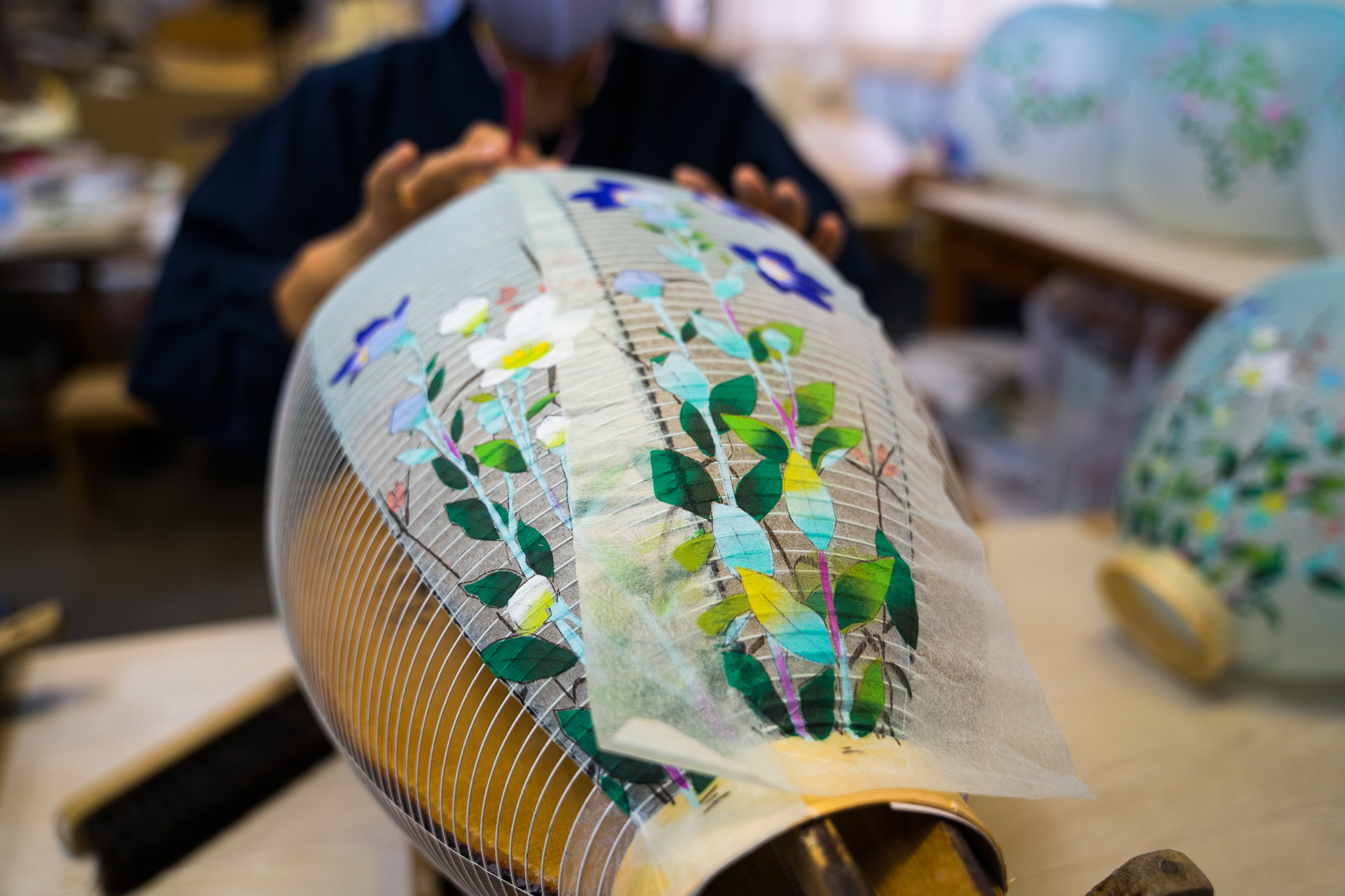

張りの工程を見せてくれたのは、伝統工芸士の資格を持つ松本秀代さんです。

――お邪魔します。この板を組み合わせて提灯にするのですか?

松本:はい。まずこの提灯の断面の形になっている板を組み合わせて「張り型」を作ります。

松本:これを輪ゴムで留めたら、この板の側面にヒゴ目(ギザギザ)がついているでしょ? この溝に沿ってヒゴを巻いていきます。

松本:このギザギザが少しずつずれて螺旋状になっているので、板を組む順番を間違えるとヒゴがきれいに巻けないんです。

松本:型にヒゴが巻けたら、次に型の枚数分、紙を張ります。提灯の構造としてはこれだけで形を保っているんです。そして、ここに糊を打ちます。

松本:なるべくヒゴの表面にだけ糊がつくようにするのがコツです。この刷毛、馬のたてがみなんですよ。仕上げで使うこちらの刷毛は、馬の尾。

松本:糊を打ったら、紙を張ります。これが摺込で絵柄が描かれた紙です。

松本:これを、順番に……。

松本:絵柄は隣の紙に続いていくので、これがずれちゃうと品物にならないんです。

松本:上から張って重なった部分をこうやって切ると……。

松本:こんな感じ。

――すごいですね!なんだかずっと見ていたくなります。

松本:だけどまだこれでは完成じゃないので、この後絵師の方が補筆(絵柄に手を加えること)したものに、上下に口輪をつけて、手板(ぶら下げる部分)や房などを付けてようやく完成です。

明治天皇「これはすごい」

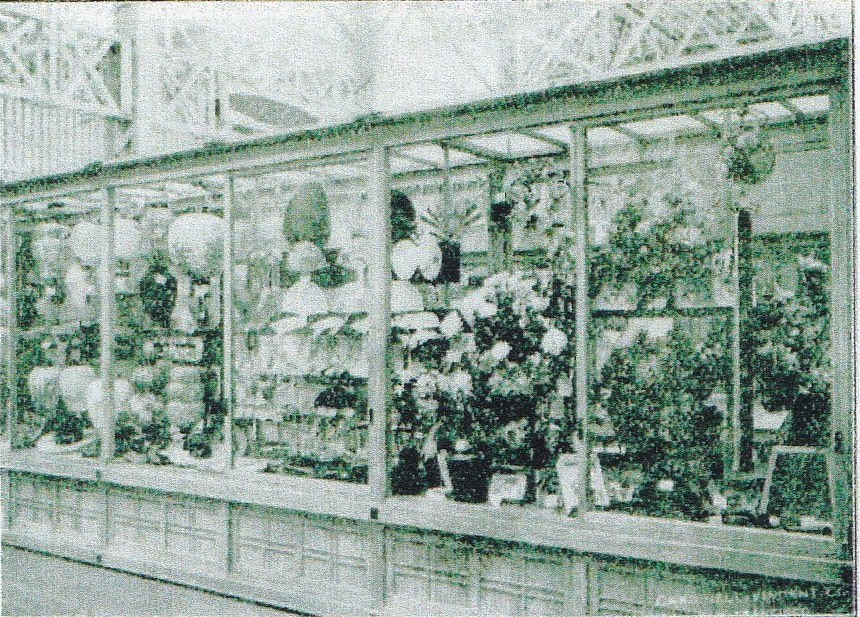

明治以降、提灯がだんだん使われなくなり全国にいた職人たちが次々と廃業していく中で、岐阜提灯がいまもその伝統を継承しているのには、なんと明治天皇の意向が関わっているそうです。

1876(明治11)年に明治天皇は東海北陸地方をご巡幸されました。その際、西本願寺岐阜別院にお泊まりになり、そこで献上されたのが岐阜提灯でした。その美しさと巧みな技術に目を留められ、後日宮内庁より提灯の「お買い上げ」があったそう。

その後も、たびたび皇室に献上されるなどしたことから、岐阜提灯は「御所提灯」とも呼ばれます。

明治天皇御用達となったことは提灯職人たちに希望を与え、皆が競うように技に磨きをかけていきました。その制作技術は「美術工芸品」の域にまで高まり、ご巡幸から30年後の1910(明治43)年にはロンドンでの「日英博覧会」に、1915(大正4)年には「サンフランシスコ万国博覧会」に、日本を代表する工芸品として出品されるほどになったのです。

株式会社オゼキは、もともと荒物雑貨商を営んでいましたが、1891(明治24)年からは提灯製造を本業に切り替え、以来現在まで提灯を作り続けています。市内には以前よりは減ったものの、岐阜提灯のメーカーをはじめ、提灯用の美濃和紙の卸問屋や、個人で伝統を継承している職人さんが多くいるそうです。

日本画の技術で描かれる「今年のトレンド」

絵付けの様子も見せていただきました。説明してくださったのは、絵付けの伝統工芸士・猪原崇光さんです。

――お邪魔します。いまはどんな絵を書いておられるんですか?

猪原:これは菊ですね。お盆で使う提灯が大半なので、伝統的なものはやっぱり秋の七草などを描くことが多いんです。

――描くのはやはりお盆に関係する菊などが多いんですか?

猪原:そうですね、ただ、最近は季節度外視で満開の桜とかの注文も増えてきました。昔は提灯にピンクなんて「ご法度」な色だったんですけどね。昔の提灯の絵柄を見ると、どれもすごく地味です。お盆の前にお中元や贈答用として購入されるとき、やっぱり最近はかわいい感じを選ばれる方が増えたんだと思います。

猪原:そちらは絹張りの提灯です。丈夫で和紙よりも透けるので、提灯の中にもう一つ提灯を張った二重張りもきれいですよ。

猪原:提灯の絵付けは単純に色を付けるのではなく、明かりを入れたときにどのように見えるかを考えながら、濃淡を意識して描くんです。

――猪原さんはこのお仕事を何年くらいされているんですか?

猪原:今年で25年目です。美術大学で日本画を学んでいたんですが、そのまま仕事にできるということでご縁があってここに就職しました。いま描いている絵柄は、昔の日本画家の先生方が考えられた絵柄ですが、そうした絵柄を参考にしながら、自分も毎年新作の絵柄を考えています。

――提灯に「今年の新作」があるとは思いませんでした。

猪原:デパートなどから毎年お盆用に新しい絵柄のデザインを注文されるんです。20〜30ほど絵柄を考えて各所に納品するのが毎年5〜7月。だから通常のお盆用の絵付けは1〜4月までに終わらせておかないといけない。なので、お盆が終わったらもう翌年のお盆のための仕事が始まります。

――フルタイムで一日いくつくらい作れるのですか?

猪原:モノにもよりますが、いま描いているものだとがんばって四つくらいですね。もう少し簡単なものであれば10〜15個くらいは書けないと仕事にはならないですね。

新作の絵柄も凝ろうと思えばどこまでも凝れるんですが、その分値段も上がってしまいます。絵柄を考えるときもそのへんを考慮して色数や花の数をデザインしないと、いくらきれいでも商売物ですからね。

――そもそも球体に描くって、すごく難しそうですもんね。

猪原:そうですね、だけど球体に描くことよりも、ヒゴのデコボコの上に描くということのほうが難しいです。デコボコの上に描かれているけれども、それがわからないように、下書きなしで同じものをいくつも描かないといけない。だけどそれが楽しいですね。

イサムノグチが世界に発信

こうした岐阜提灯には、世界からも注目が集まっています。

ロサンゼルス生まれの彫刻家であり画家のイサム・ノグチ氏は、1951(昭和26)年、広島市の平和大橋の建設のために来日した際、かねて興味を抱いていた岐阜提灯を見るため、岐阜に立ち寄ってオゼキに来社し、工場で製造現場を見学しました。

その制作工程や材料を理解したノグチ氏は、その単純さと柔軟さに彫刻の新たな展開の可能性を予感し、早速次の日には二つの新しい提灯のデザインを行ったそうです。

「AKARI」と名付けられたこの作品は、その後世界各国で展覧会が開催され、35年間で200以上の作品がノグチ氏によってデザインされ、いまもなお世界中で人気を博しています。

僕は自分の作品に『AKARI』と名づけました。ちょうちんとは呼ばずに。

太陽の光や月の光を部屋に入れようという意味から『明かり』という言葉ができ、漢字も日と月とで出来ています。

近代化した生活にとって、自然光に近い照明は憧れであり、和紙を透かしてくる明かりは、ほどよく光を分散させて部屋全体に柔らかい光を流してくれる。

“AKARI”は光そのものが彫刻であり、陰のない彫刻作品なのです。

こうした思いが込められたノグチ氏の作品とともに、和紙を通してみる光の良さは、日本だけでなく世界で愛されるようになったのです。

なぜ愛され続けるのか

かつては広く使われてきた提灯。

一時は消えかけたその火を絶やさぬように、株式会社オゼキの皆さんは作り続けておられました。

ライトによる照明は現代の暮らしに欠かすことができませんが、心を落ち着けたり、安らぎがほしいとき、和紙を通した光は人を優しく包んでくれます。

その優しさにこそ、世界で愛される岐阜提灯の魅力があるのかもしれません。

ぜひ暮らしの中に、岐阜提灯の「優しい光」を取り入れてみてはいかがでしょうか。

取材協力

株式会社オゼキ

〒500-8061 岐阜県岐阜市小熊町1丁目18

(常時AKARI製品をご覧いただけます)

株式会社オゼキ東京営業所

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1丁目2-6

(常時AKARI製品をご覧いただけます)