深い海の底に暮らす美しい人魚が、足を手に入れることと引き換えに声を失い、王子への恋心を実らせることなく海の泡となり消えていく…。

世界的な童話作家、アンデルセンが生み出した童話「人魚姫」の切なくて悲しい物語は、今もなお女の子たちの小さな胸を締めつけてやまない不朽の名作だろう。

アンデルセンに代表される人魚の物語、じつは世界各地にあることをご存じだろうか。今回は、ヨーロッパとはすこしちがう日本ならではの人魚物語を紹介しよう。

ぜひ読んでほしい!日本の「人魚物語」

数多ある日本の人魚物語のなかでも、最も親しみやすく、よく知られている作品といえば小川未明(1882-1961年)の『赤い蝋燭と人魚』だろう。

小川未明(おがわみめい)は、日本のアンデルセンとも呼ばれる童話作家。物語の舞台となるのは日本海側にある寒村だ。

小川未明による『赤い蝋燭と人魚』

北の海に住む人魚は、生まれた赤ちゃんを海岸近くの神社の石段の下に捨てる。

すると神社の近くで蝋燭を売って暮らしている信心深い老夫婦が、可愛らしい女の子の顔をしているが、胴から下は魚の形をしているこの赤ちゃんを見つけ、大事に育てることにした。

時が経ち、美しい娘に成長した人魚。

人魚の娘が赤い絵の具で白い蝋燭に魚や貝などの絵を描いて売ると、その燃えさしが船を災難から守るお守りになると評判になり、蝋燭は飛ぶように売れるようになる。

ある日のこと、人魚の評判を聞いた香具師が金儲けのために人魚を売ることを申し出る。最初は断るものの、大金に目がくらんでしまう老夫婦。人魚の娘は部屋に閉じこもり、全体を赤く染めた蝋燭を後に残して売られていってしまう。

ある晩、「長い黒い頭髪がびっしょりと水にぬれた」女が現れて真っ赤な蝋燭を買ってゆく。その夜、海は大暴風雨になり檻に入れられた人魚の娘が乗った船も難破する。

以来、赤い蝋燭がお宮に灯ると大暴風雨になると噂がひろがり、お宮に参拝するものもいなくなり、町は滅びてしまった。

外国とはちょっとちがうかも?日本ならではの人魚像

『赤い蝋燭と人魚』はアンデルセン童話の「人魚姫」とおなじく、人魚と人間の交渉を扱った物語だ。特徴的なのは、人魚と人間の世界のあいだに大きなちがいがないように感じることだろう。

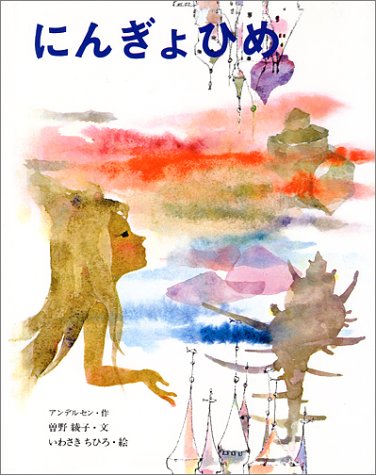

アンデルセン(著)、曽野綾子(著)、いわさきちひろ(絵)「にんぎょひめ」、1967年

小川未明の人魚は捨てられたとはいえ、人間世界にすっかり馴染んだ生活を送っている。人魚は育ててくれた恩から老夫婦のために手が痛くなるのも我慢して、絵を描き続ける誠実な娘として描かれる。しかも、生活のためのお金までしっかりと稼いでいる。いくら魚の形をしているとはいえ、娘はあまりにも人間らしい。

最初は優しかった老夫婦が欲に目がくらみ人魚を売り渡すことで起こる悲劇は、人魚の本当の母親の復讐によって人間たちが罰をうけるという終わりをみせる。しかも、最後は人魚も人間にも救いがなく、どちらも厳しい扱いをうけている。

アンデルセン童話の「人魚姫」が、美しい声と、持って生まれた不死の魂まで犠牲にして手に入れたかったのは人間らしさ、王子様の心だった。小川未明の人魚はただただ、恩を忘れない健気な女の子にすぎない。

小川未明の『赤い蝋燭と人魚』は当時の社会状況を反映していた!

人魚が一途でロマンチックなものという印象を読者に与える余地を与えない現実的な物語が生まれたのは、どうやら時代背景と関係がありそうだ。

明治時代、日本には西洋からさまざまなものがやってきた。そのひとつが「人魚」だ。もちろん、それ以前にも人魚は日本にいた。しかし江戸時代に人々に親しまれていた妖怪文化は、明治の世界には住処を失いつつあった。そんな新参者の人魚に与えられた場所が文学のなかだったのかもしれない。

大正時代になると、アンデルセンの「人魚姫」の影響が日本にも現れるようになる。この頃の日本は、第一次世界大戦の終結や戦後の恐慌、関東大震災など社会情勢が大きく揺れ動いていた時代でもあった。

人々は不安を抱えて生活している、そうした時代背景のなかで『赤い蝋燭と人魚』は書かれたのだ。

現実的な人魚像の理由は日本人の宗教観?

童話の世界にあるにもかかわらず、現実的で容赦ない物語展開というのは外国の童話ではあまり見かけない。たとえば、『赤い蝋燭と人魚』の冒頭に登場する北の海に住む人魚の母は海の景色を見ながらこう思うのだ。

「なんという、さびしい景色だろうと、人魚は思いました。自分たちは、人間とあまり姿は変わっていない。魚や、また底深い海の中に棲んでいる、気の荒い、いろいろな獣物などと比べたら、どれほど人間のほうに、心も姿も似ているかもしれない」

そうして人魚の母は、「この世界の中で、いちばんやさしいものだと聞いている」人間を信じて赤ちゃんを託したのだ。だからこそ、物語の結末がとても悲しく感じる。

万物に神の存在を認める宗教観をもつ日本人にとって、人魚が人間とそう変わらない存在として描かれているのは当然かもしれない。

新潟県に伝わる、もうひとつの人魚物語

『赤い蝋燭と人魚』には、未明が参考にしたもうひとつの人魚の物語がある。それが、新潟県に伝わる民話「女が漁夫を慕い、海の上を泳いできた物語」。あらすじはこうだ。

あるところに、漁師に恋をした人魚がいた。

人魚は毎晩、佐渡ヶ島から漁師の住む島ヶ首の岬を目指して泳いでくる。人魚の一途な想いに怖気づいた漁師が、お宮の明りを消したある夜のこと。海では嵐が起こり、明かりの目印を失った人魚は不幸にも浜に打ち上げられてしまう。この出来事があってから、浜では魚がとれなくなり、町はさびれていってしまった。

美しく一途な女と、それを裏切った男の非情。日本昔話を思わせる恋慕の情が、小川未明の描く人魚像と重なり『赤い蝋燭と人魚』は生みだされたのだろう。

さいごに

童話は「愛情の文学」だと言われることがある。

なぜなら童話は子どもへの愛情なくして書けるものではないからだ。

そして、この愛情がむけられているのは人間だけでない。童話には、動物や草花などおおくの登場人物がいることを思いだしてほしい。それは時に夢のように美しい形をして描かれ、ときには子供の喜怒哀楽がそのまま姿を現したように激しい展開をみせることもある。

そしてなにより、童話は、物語が生まれた土地の風土までも描き込んでいることがある。あなたは日本の人魚物語をどう感じただろうか?