天井を見上げると、赤黒い血糊がべったり。お化け屋敷ではない、京都の由緒ある寺院の天井である。

ふだん時代物の小説やドラマに夢中になりながらも、なんとなく別の世界のことと思って楽しんでいるようなところがある。そうでなければ忠義のために命をかけたり、名誉のために腹を切ったりすることにおちおち感動もしていられない、というか。

しかし、戦国の世も間違いなく、私が今立っているこの日本で起きたこと。歴史は私達の生きる「今」につながっているんだと教えてくれたのが、この血天井との出会いだった。

京都の寺院に残る「血天井」とは?

はじめて血天井を見たのは三十三間堂そばの養源院を訪れたとき。天井に赤黒い血染めの足跡や手の跡が点々と、その先には大きな血の跡もあった。「武士たちが自害をした跡で、この足跡は介錯をした者のものだろう」というような説明を受けた記憶がある。

鳥肌がたつように、心がゾワッとしたものだ。けれど印象深かった。

その後からではないかと思う。神社仏閣のような歴史のある建物を見て歩きながら、それを建てた人々のことを想像する。その時代に生きたのは、どんな人だったのだろうか…。歴史というものに対する向き合い方が変わった体験だった。

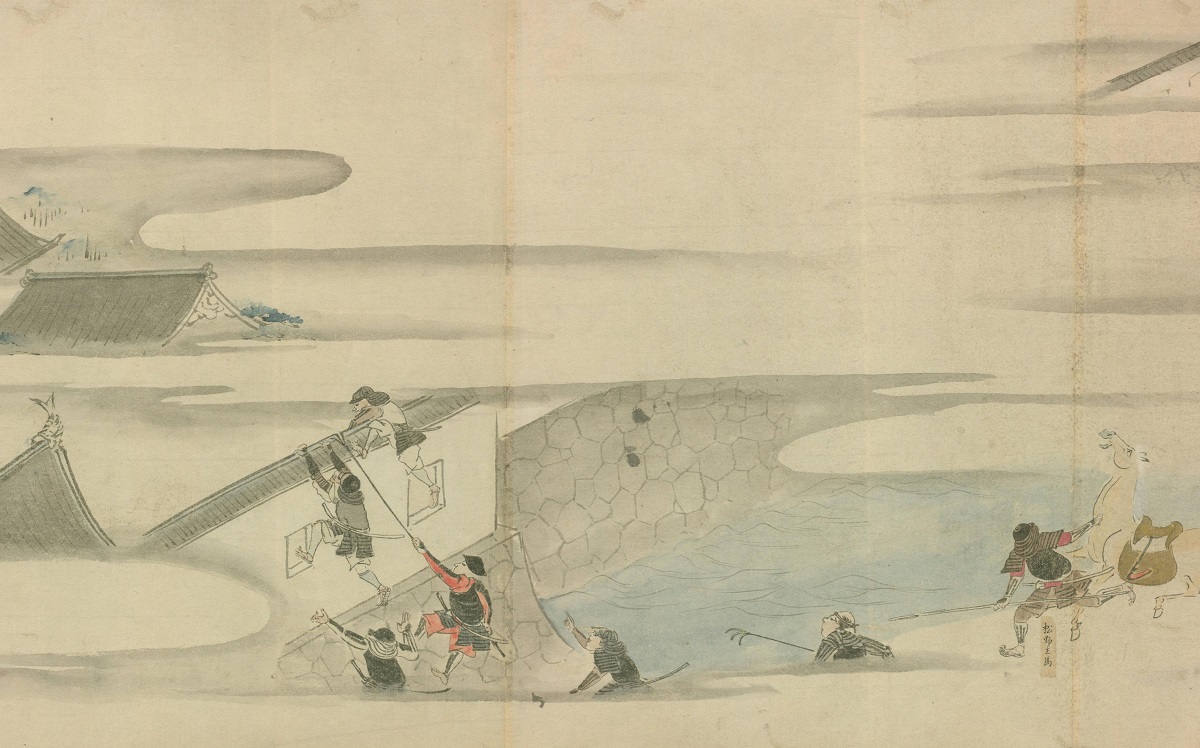

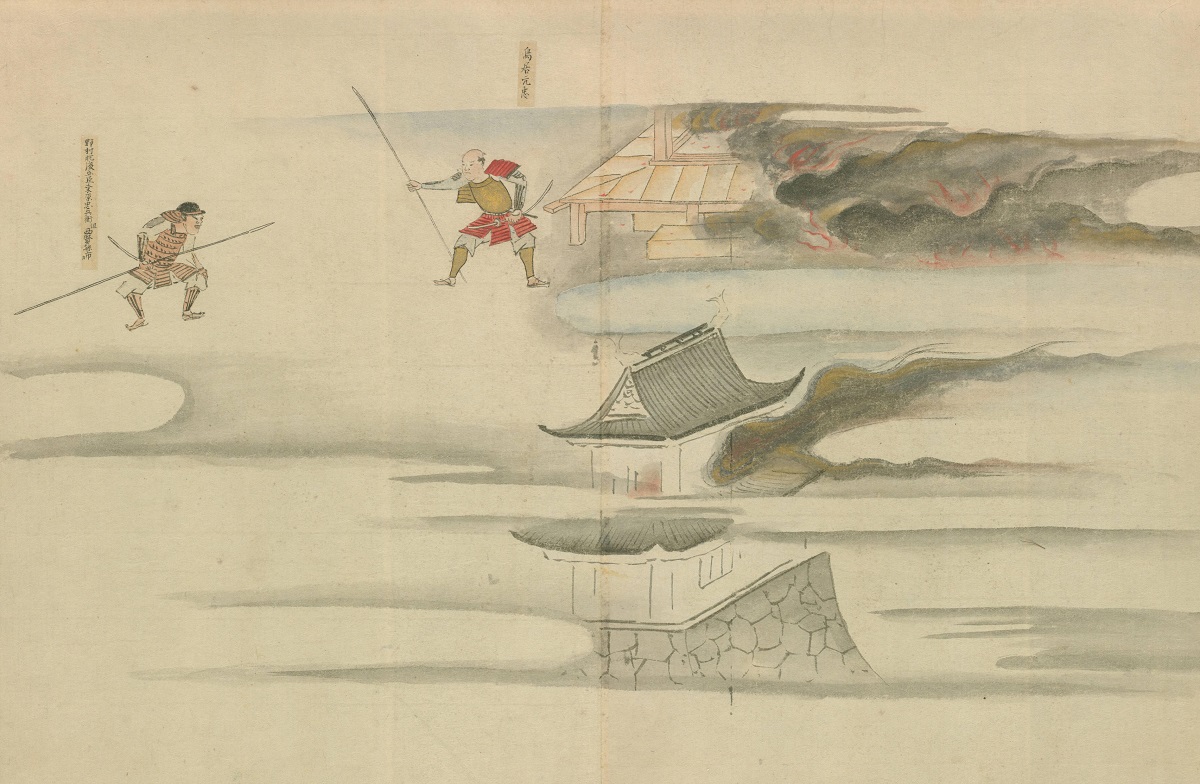

血天井は、関ヶ原の前哨戦といわれる「伏見城の戦い」で、激しい籠城戦の末に自害した徳川家康の家臣・鳥居元忠(とりいもとただ)らが自害をした跡で、供養のために京都のいくつかの寺院に奉られたものだという。悟りの窓・迷いの窓で有名な源光庵を訪れたときも、廊下で血天井を見た。

伏見城の戦いとはどのようなものだったのか。幕末の舘林藩士だった岡谷繁実がまとめた「名将言行録」に、家康の忠臣であり幼馴染でもあった元忠のなんともかっこいい生きざまと、伏見城で遂げた最後が記されている。

立役者は“三河武士の鑑”鳥居元忠

天下分け目といわれる関ケ原の決戦は1600年(慶長5年)9月15日。豊臣秀吉の死後、政治への影響力を強めていた家康は、その前の6月18日に上杉景勝の謀反を征伐するとして会津へと向かっている。そのときに2千人弱の兵とともに伏見城の守りを託されたのが、家康の“三河衆”と呼ばれた元忠だった。

元忠の父・鳥居忠吉は、家康が今川義元の人質だった幼少時代から補佐として仕え、「じじ」と親しまれた存在。元忠自身も13歳から家康のそばに仕え、伏見城の戦いで亡くなったとき62歳。その人柄がしのばれるエピソードをいくつか紹介しよう。

部下が食わねば自分も

1580年(天正8年)の武田勝頼との高天神城での戦いで、元忠が率いる前線に兵糧が届かず困窮したことがあった。そのとき一人の兵が元忠へと民家から飯をもらってきたが、「お前たちはもう食べたのか。わしはお前たちと一緒に苦労をしてこそ功をあげられると思っている。共に餓死する覚悟だ」と手をつけなかった。兵たちは飢えを忘れるほど感激し、士気を高めたという。幸いにもその後まもなく兵糧が届き、大勝利をおさめている。

一方で、こんなこぼれ話も。

武田氏が滅んだあと、その家臣だった馬場信房の娘がどこかに身を隠していると聞いた家康が捜索を命じるが、元忠は「捜したけれど見つからなかった」としれっと報告。ところがしばらくしてその娘が元忠のところで妻のように暮らしているというのである。家康はそれを聞いて、「あの彦右衛門(元忠のこと)という男は、若いときから抜かりないやつだった」と大笑いしたとか。

二君に仕える才覚はない

元忠は1590年(天正18年)の秀吉の小田原攻めでも武勲をあげているが、このときに家康が功績を記す感状を書こうというのを、「感状は他の主に仕えるときには役立つが、自分には必要ない」と断ったという。

さらに秀吉からは朝廷の官位を賜るという話もあったが、「三河譜代の自分は万事に粗忽で、二君に仕える才覚はない。官位をいただく器量ではない」と辞退している。

家康の地元三河国の譜代の家臣たちは三河衆または三河武士と呼ばれ、義理固く忠誠心に厚く家康の天下取りを支えたというが、元忠もその一人だった。

徳川家康、忠臣との別れに涙

さて、名将言行録によると会津へむけて伏見城を発つ前夜、家康は元忠を呼んで「伏見城に残していく兵が少ないな」と気遣うような言葉をかけている。これに元忠は「会津は強敵であるから、一人でも多くの兵をつれていく必要があるのです。もし変事となればこの近くには頼れる援軍もなし、たとえ十倍の兵を置かれたとしても(西軍を)防ぐことはできますまい。伏見城は自分一人で十分」と答えている。

家康はしばし黙したのち、「駿府で11歳のときに13歳の彦右衛門(元忠)と初めて会ってから、長い年月の経ったことよ」と懐かしんだ。語り合ううちに夜は更け、元忠は「会津のお留守に変事がなければ、またお目にかかれるでしょう。もし事があれば、今夜が永きお別れにございます」と席を立ち、家康は袖で流れる涙を拭いた…とある。

家康は自分が会津へ向かうのを待って西軍が挙兵し、伏見城へ攻め込むことを予想していたし、元忠は伏見城で西軍を少しでも長く足止めすることが自分の役目と心得て、玉砕を覚悟していたことがわかる。

圧巻!西軍の伏見城攻めに決死の籠城

西軍は7月19日に4万の兵で伏見城攻めを開始。4万対2千の多勢に無勢、決着はすぐにつくかと思われた。西軍は続けて関東へ家康を追い、会津勢と挟み撃ちにするつもりだったという説もある。

ところが、これほど勢力に差がありながら、勝敗は10日以上もつかなかった。

伏見城に残された者たちのなかには降参を口にする者もいたが、元忠は「少しでも長く敵を足止めし、関東(家康)を守るために、全員討ち死にするまで戦うのだ」と決死の籠城作戦に出た。団結が崩れることのないよう西軍に寝返りそうなものは城から出し、駆けつけた援軍も城に入ることを断るほどだったというから、覚悟がしのばれる。

血天井が語る鳥居元忠の最後

攻防戦は8月1日まで続き、元忠はその最後まで戦い抜いた。62歳という年齢もあり、また戦の傷で足が不自由だったため、刀を杖のようにしていたという。火を放たれた伏見城内で雑賀孫一との一騎打ちとなったが、孫一は元忠を敬って腹を切るのを待ち、その後首をとったと名将言行録にはある。

こうして伏見城は落城したが、西軍にとって予想外の足止めとなった。元忠は家康の背中を立派に守り抜いたといえるだろう。

西軍は元忠の首を大阪京橋にさらしたが、親交のあった佐野四郎右衛門という町人が「忠義の者を罪人と同じようにさらすとは」と夜中に盗んで葬ったというエピソードも残っている。

しかし、伏見城で討ち死にした人々の遺骸は関ヶ原の合戦が終わるまで2ヶ月以上放置されることとなった。床に染み込んだ血と脂のあとはいくら洗っても落ちなかったという。それを供養するために寺院の天井として奉られたのが、冒頭の血天井なのだ。

謎の多さも関ケ原の面白さ

関ケ原の戦いとその前後のことは、東軍と西軍で違う説があったり、勝った東軍よりの記録になりがちだったりして、いまだに真実がはっきりしないことが多い。

たとえば、西軍には伏見城を焼き払ったという記録が残されているため、血天井が本物がどうかわからないという説もある。

また、伏見城へ援軍に駆けつけたものの、元忠に断られて西軍についた武将に、関ケ原で寝返って勝敗を左右したといわれる小早川秀秋がいたという説もある。

そんな謎の多さにも想像力をかきたてられるのかもしれない。

もしも小早川秀秋が最初から東軍についていたら、関ヶ原の勝敗は違っていただろうか。そうしたら今の日本はどうなっていただろう。

京都の寺院を歩きながら、歴史に思いをはせ、想像をふくらませるのもまた面白いのではないだろうか。

参考資料:

名将言行録6 岡谷繁実・著(岩波書店)

図説 関ケ原の合戦(岐阜新聞社)

日本の大名・旗本のしびれる逸話 左文字右京・文 坂本ロクタク・絵(東邦出版)

【新訳】名将言行録 兵頭二十八・編訳(PHP研究所)