「ざざ虫漁をしてみたいといってましたよね。漁師さんと交渉して参加させてもらえることになったんですけど来ますか?」

かれこれ8年ほど仲良くしている伊那市役所の「ざざ虫博士」である牧田豊さんから連絡を貰い、すぐに「いきます!」と返事をしたのは年明けすぐのことだった。

そして……2月初頭の長野県伊那市の天竜川河畔。準備はしてきたものの寒さにブルブルと震えていたら、地元の人たちは「今年は暖かいですね」と、ザブザブと川の中に入っていくのだった……。

虫を食べる文化は日本各地で当たり前の伝統

ざざ虫。それは全国でも長野県の上伊那地域(伊那谷とも)にだけ存在する食文化。冬の川で石の裏にへばりついている虫を収穫し、佃煮にして食べるものである。収穫して食べる虫はトビケラ、カワゲラ、ヘビトンボなどの幼虫。本来のざざ虫はその一部。トビケラとカワゲラが「ザザムシ」、ヘビトンボが「マゴタロウ」という名前なのだが、ざざ虫と呼ばれる。

昆虫を食用にするというのは、かなり特異な食文化のように見えるけれども、そんなことはない。実は、いま昆虫食は世界的に熱い分野になっている。国連食糧農業機関(FAO)では、人口増加による食糧危機に備えて昆虫食を提唱している。

昆虫は、畜産に比べて収穫までに必要な土地も水も圧倒的に少ない。なのに得られる栄養素価は圧倒的に多い。世界の多くの地域では昆虫が日常的に食用され市販の加工食品にも利用されている。

日本でも、決してゲテモノではなく多くの昆虫が伝統的に食用されてきた。もっとも知られるのがイナゴ。群馬県や長野県では主に佃煮にされてスーパーなどで販売されている。今回訪れた伊那市でも、イナゴは秋の定番食で、現在でも家族で収穫して自家製の佃煮をつくっている家もある。

そして、蜂の子。これはクロスズメバチなどの蜂の幼虫のこと。これを伝統的に食用する地域は全国に広がっている。佃煮や甘露煮もあるが、岐阜県や静岡県では「へぼ」と呼ばれる地蜂の幼虫を用いた「へぼめし」という炊き込み御飯も食べられる。

また、カイコも食用にしてきた地域の多いものだ。絹を取った後の繭は、今でも粉末にして釣りの餌や家畜の飼料に用いたりしているので、当然人間も食べられる。養蚕が盛んだった地方では、どこでも食用にしていた記録が残っている。

各地に存在する昆虫食だが、その中でももっとも美味いといわれるのが「鉄砲虫」「ゴトウムシ」と呼ばれる虫だ。これはカミキリムシ幼虫の別名。その味たるや食べたことある人は「マグロのトロ」のようだという。

しかし、この味に出合うことは困難だ。カミキリ虫の幼虫は木の中に潜り中を齧りながら暮らしている。だから見つかるのは薪割りをしている時に木を割ったら中にいたというパターン。探そうとしても容易に見つかるものではない。それを見つけた幸運な人は、ちょっと火であぶって表面をこんがりさせてから食べる。カリッとした食感に中はクリーミー。

希少価値もあってか、その味は極上だという。わたしもまだ出合ったことはないが生涯に一度は食べて見たいと思っている。

貧しいから食べていたのではない。都市伝説に惑わされるな

日本の昆虫食は伝統もあり、現在でも各地でおこなわれている本来はメジャーな文化だ。ところが、昆虫食にはどこかネガティブなイメージがある。「今は、ほかに美味しいものがあるのに、なんでそんなものを」というような「ゲテモノ」を好んで食べているような目で見られるのだ。

もうひとつ、昆虫食の残る地域には「きっと昔は土地が貧しくて作物も獲ることができなくて、しかたなく食べていたのだろう」という偏見がもたれがちだ。

やはり、ざざ虫に対してはそんな偏見が事実かのように流布されている。冬の川に入って、小指よりも小さいサイズの虫を集めて食用にするという姿が、そう見せているようだ。

ウィキペディアには「ざざむしの佃煮」が独立の項目であるのだが、ここでも「現在、伊那市には高速道路も鉄道も通っているが、江戸時代の主要街道である中山道からは外れていた。比較的寒冷な土地でもあるため、交通機関が発達する以前は貴重なタンパク源として摂取されていたと考えられる」と記されている。あたかも、伊那谷が貧しいから仕方なく食べていたような記述だ。

ところが、こうした風説を真っ向から否定するのが、冒頭に登場したざざ虫博士の牧田さんだ。牧田さんの調査では、かつてざざ虫を食べる風習は、長野県内の別地域である千曲川や犀川の流域にも存在していたという。

また、日本のほかの地域でも似たような風習はあったようだ。先進国であっても為政者が食糧の不足を悩まなくてよくなったのは、ようやく20世紀に入ってからのこと。化学肥料が登場するまでは農業の生産力は現代よりもずっと低かった。

交通網も発達していないので、輸送も困難な時代には、たいていの地域はそこで獲れるものを食べるしかなかった。

別に伊那谷が貧しいのではなく、どこでも同じようなことをして食糧を確保していたのだ。

伊那でざざ虫が残った理由は儲かったから

近代化によって食糧の輸送が容易になり、次第に廃れていった、ざざ虫を食す文化が、どうして伊那谷では残ったのか。

その理由を牧田さんは「儲かって産業に成長したから」だと語る。

牧田さんによれば伊那谷でざざ虫食が残ったのは、大正時代に創業した「かねまん(2011年に閉店)」の存在が一番の理由だという。この店では、ざざ虫の佃煮をお土産などとして販売していたのだが、地元で販売するだけでなく東京などでも売り込みをおこなった。そうしたところ料亭などで「珍味だ」として大いに喜ばれた。

そうなると、販路も広がる。戦後の一時期にはアメリカにも輸出する話が持ち上がるほど評判になった。収穫量は決して多くはないが「珍味」ということで付加価値がつき高く売ることができるので儲かる。

実はいまでも、ざざ虫はちょっとした高級品だ。ざざ虫の佃煮を製造販売している店では、獲れたざざ虫の買取価格は1キロあたり6000〜6500円が相場。それを佃煮にして販売すると20〜30グラムで1200円程度の価格になる。

……これは、自分もざざ虫漁師になってみたくなる儲かる商売である。

冬の天竜川でざざ虫はどんな風に獲れるのか

そうはいっても、そんなに簡単に儲かるのは話が美味すぎる。

もしかして1キロを獲るのに相当な苦労があるのではなかろうか。でも、今回初めて参加したざざ虫漁は拍子抜けだった。

今回、牧田さんの紹介で興味を持つ有志を案内してくれたのは地元の漁師・中村昭彦さん。

前日に説明を受けた時に明日は午前9時に集合というので「やっぱり、夕方遅くまでやるのでしょうか」と尋ねたら、こういわれた。

「いや、昼前には終わるよ」

ざざ虫漁は地元では「虫踏み」と呼ばれている。河原の石を集めて、鉄製のかんじき(今は必ずしも履かない)でイモを洗うように踏むのだ。すると、石の裏についている虫が流れ落ちていき、下流に設置した網にひっかかるというわけだ。次に網に集まったものを「選別器」という、目の違う古いに拡げるとゴミと虫とが分離していくのである。

だから、作業でもっとも大変なのは鍬で川底の石をひっくり返す作業だ。決して大きな石ではないのだけれども、水中の石をひっくり返すのは水が邪魔して大変である。これは何時間もやってはいられない。また、この冬は2019年の台風で川が荒れたためにあまり収穫は多くないという。それでも、どんどんと虫はたまっていくのだ。2時間ほどの漁で、写真のような大量の、ざざ虫が獲れたのであった。

今回は、収穫したざざ虫を茹でるところまでを見せてもらったのだが、ここで一緒に参加していた昆虫食研究家の内山昭一さんが「醬油かポン酢を頂けますか」と一言。今は、ざざ虫は甘い佃煮にするのが当たり前だが、過去の文献を読むとそれとは限らない。牧田さんによれば、保存のために佃煮にすることは古くからおこなわれていたようだが、今のように甘くなく塩をふんだんに用いていた時代もあるようだ。そこで、今回は目にする機会の少ない、茹でたてのざざ虫を幾つかの味で試してみた。

結論からいうと、茹でたてのざざ虫に醬油やポン酢を付けて食べると美味い。もともと、ざざ虫はほとんど海老の味と食感。だから、そのままでも泥くささは残るが美味い。もしかして、これから先にざざ虫の新しい食べ方が開発されていくのかも知れない。

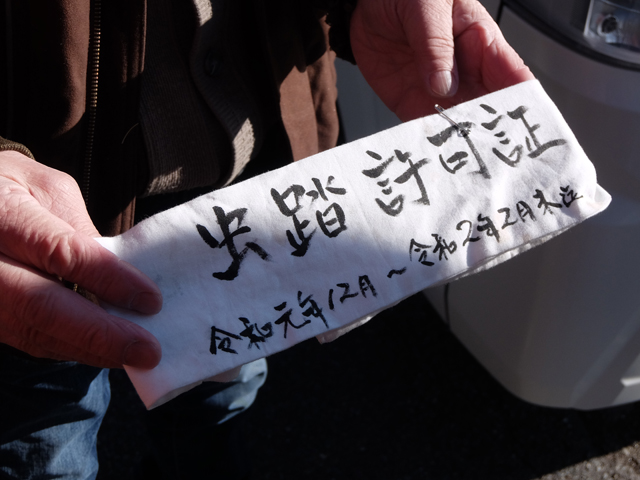

ただ、ざざ虫漁も決して安泰ではない。伊那谷でも漁師の高齢化問題は存在してる。漁は誰でも自由ではなく株を購入して、天竜川漁業協同組合の組合員になり漁期に鑑札を購入しなければならない。株は数万円程度だそうだが、まず譲ってくれる人を探さないといけないので地元民以外はハードルが高そうだ。

そして、漁期も毎年12月から年を越して2月頃までと、あまり長くはない。残念ながら「ざざ虫を獲ってその日を暮らす」という生き方は難しそうだ。それでも、保存されているのではなく生きた文化である、ざざ虫の魅力は抗いがたい。