お燗にしておいしいお酒に出合うことなくして、お燗酒にハマることはない

というのがこの2年ほどで急速に燗酒好きになったわたしの実感。ところがこの出合いはどこにでもあるわけではないのが、お燗に向いている酒を追いかける面白さであり、歯がゆいところでもある。なぜなら世の人は圧倒的に冷やしたお酒に飲み慣れているので、冷やして飲んでうまい酒をそろえている店が圧倒的多数だから。

燗酒(今の時代、ここは純米酒でいきたい。アルコールが添加されている醸造酒が燗酒向きという話は昔からあるが、わたしは悪酔いしちゃうので苦手)がおいしく飲める店にたどり着けたらしめたもの。燗酒好きは自分が少数派であることに自覚があるので、同士には優しくなる。蔵元の名前やら、お燗酒に強い居酒屋や酒屋情報を嬉々として教えてしまう。この一歩がどうにか踏み出せたら、そこからは芋づる式にいろんな知識が得られるはずだ。

たとえば東京でお燗酒を飲むなら、の渋谷の燗酒バー「三品」紹介記事はこちら。現在は「三密」を避けた方法で営業中

世の中には、お燗にしたら実力を発揮する酒があるなんて知らなかったよ

お燗酒をきちんと飲ませてくれる店は、お燗がつくまでの間にかなり高い確率で、「待つ間に、常温でまずはひと口」と薦めてくれる(客が初めてそのお酒を飲む場合)。そして適温に温められたお酒を口にして、驚くのだ。「うわ、さっきと全然違う。香りが開いて、じゅわーっと旨みが広がるなぁ」。

そして、知るのだ。「燗につけてもおいしいって言われたりするお酒もあるけれど、燗にして初めてそのおいしさが響くお酒もあるんだな」ということに。今回紹介する「梅津(うめつ)酒造」は、東京・吉祥寺にある「にほん酒や」が初めての出合い。燗につけたらあら不思議。香りや旨みの開き方にこれまでにないパンチがあって、ここでわたしの新しい扉が開いてしまった。

そうしてお燗向きの酒を得意とする蔵元を知れば知るほど、キワモノとまでは言わないけれど、梅津酒造のつくる味の個性に感嘆する。酸がしっかりしていて、旨みが濃い、でもくどさはなくてキレがいい。そしてお燗にしたときと常温のギャップがけっこうある。お燗愛好家の分母がそもそも小さいのだから、燗にした味わいに焦点を絞ってお酒をつくり続けるってことは、相当な覚悟があるはず。それを支える自信はどこにあるのだろう?

お燗酒にして飲まれることに特化した酒のつくり手は鳥取にいた!

ということで、今回はお燗酒を推奨する酒のつくり手、鳥取県にある「梅津酒造」をご案内。2020年冬、酒づくりの真っ盛りというタイミングにお邪魔した。

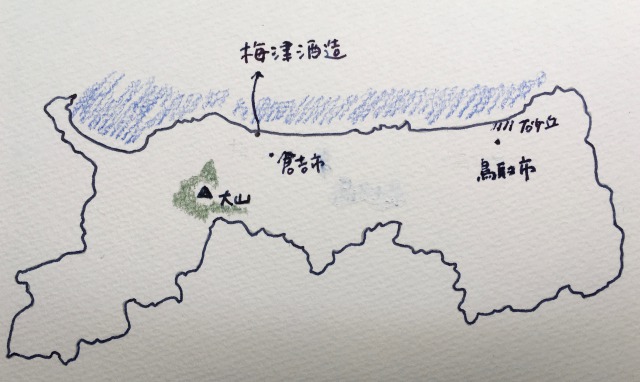

鳥取と言っても、梅津酒造があるのは鳥取県の真ん中あたり。この地域のシンボルは神の宿る山・大山(だいせん)。梅津酒造の酒はこの伏流水を使っている。

鳥取と言っても、梅津酒造があるのは鳥取県の真ん中あたり。この地域のシンボルは神の宿る山・大山(だいせん)。梅津酒造の酒はこの伏流水を使っている。

梅津酒造ってどんな蔵元?

●創業1865年。現在の当主・梅津史雅(ふみのり)さんで6代目。前当主(1990〜2019年)であり、現在は製造部長である雅典(まさすけ)さんの代から蔵元杜氏(蔵元自身が杜氏としてお酒をつくること)になる。蔵元杜氏は鳥取でこの蔵が最初。

●清酒のみだと100石に満たない、地元に密着した小さな造り酒屋。

●代表銘柄は「応援の酒 冨玲(フレー)」。米国留学から帰国した3代目が応援のかけ声「Hurrah!」から、「応援の酒」をキャッチフレーズに命名した。

●2005年の仕込みからすべてのお酒を純米酒に切り替えた(アルコール添加を廃止)。

●2007年の仕込みから、江戸時代に確立された天然の微生物の力を借りて酒を醸す手法「生酛(きもと)」に。現在は全体の8割から9割が生酛づくりになっている。*さらに詳しい生酛へのこだわりはこの先にあります。

●2012年に酒造組合を脱退(ちなみに今でも鳥取でこの蔵だけ)。

短くまとめると、5代目雅典さんの代で大転換。自分自身が杜氏になったことが最大の決断だろうか。日本の手仕事において、手を動かす人と味や形を設計する人は同じであることは大前提と思われがちだが、酒造りにはあてはまらない。毎年、酒造期に入ったら独立した職人「杜氏」を蔵に雇い入れて、杜氏を中心に多くの職人が力を合わせて酒をつくってきた歴史がある(今も続いている)。文明開化が起こる前は、酒といえば日本酒しかなかったようなものだし、そのころの消費量を考えたらそれは効率が良かったのだ。

雅典さんは、初めて自分で指揮をとって酒造りをした1999年の冬(当時39歳)を振り返ってこう語る。「うちみたいな小さい蔵の存在意義は、”らしさ”だと思う。つまり、梅津酒造らしい何かがなければ、梅津酒造があってもなくても誰も困らない……わけだ」。

材料を選ぶところから一貫したものづくりに切り替え、「生酛」というとてつもなく面倒な手法に立ち戻ること。これらの取り組みは現在はそれほど珍しく聞こえないかもしれないが、日本の中でも早い転換だったと思う。酒造組合を抜けてインディペンデントに活動する決断も、流通が未発達だった当時は売り上げに大きく影響したと想像する。

梅津酒造のつくる酒の味わいは唯一無二だと思っていたが、”中の人”も孤高な存在だったのだ。鳥取に来て腑に落ちたことの、いちばんはこのことだったかも!

鳥取まで来たから直球で聞いちゃいましょう。燗酒になぜこだわるの?

「お燗酒を語る前に、酒は米と麹、水だけでつくられる純米酒であることが前提ってまず断っておきますね。その純米酒をお燗につけて本領を発揮する酒こそが、理屈抜きで日本人の体が求めるものだと僕は信じているの」と雅典さん(史雅さんは現場に集中していただいたので、以下回答はすべて雅典さん)。

あぁ、それわかります。冷やした酒ってわたしの場合、頭で飲んじゃうところがある。「香りが〜、甘みが〜」とスペックが浮かんできちゃうけれど、うまいお燗酒はホワホワと体を包んでくれるような。ただお酒に身を預けてしまえるから、好きになったんだよなぁ。つくり手が違えば味も当然同じではないけれど、概して「うまい!」になっちゃうのは日本人のDNAのなせるわざだと思いたい(酒を温めて飲む習慣は平安時代からあり、江戸時代は酒といえば1年中燗酒だった)。

日本酒の旨み成分の中には温度が上がることによって花開くものがあるのは事実。とはいえ温めたら酒がなんでもおいしくなるわけではない。純粋に「花開く」ように感じられるためには、「麹を効かせることが命。そして酒米をしっかり蒸すこと。それから完成したお酒を熟成させること」。そうして手間をかけて醸された純米酒が燗酒に最適であるというのが梅津酒造の考えである。

麹の旨みが味の決め手。麹を効かせるための酒づくりの工夫

滞在中の3日間にも、酒づくりの工程を見ることができた。

酒米を蒸す巨大な器具は甑(こしき)と呼ばれる。梅津酒造では蒸気の温度を高く設定。米を小分けにして投入することでまんべんなく蒸気をあてる。高温で蒸すことによって、米のタンパク質を閉じ込めることができるというのが雅典さんの見解。というのも、梅津さんの酒は長期間熟成させても、おりがほとんど出ないそうだ。燗にしたときに、余計な味が出てこないのは酒米を蒸す最初の一歩から生まれていたとは!

蒸しあがった酒米は、網の上に薄く広げられていく(梅津さんの場合、スタッフ家族総出でしゃもじで蒸しあがった米をほぐす。ちょっとの時間で腰が痛くなってしまった)。写真の状態で2時間、自然放冷。機械の力を借りて一気に冷ました方が仕事効率は断然よさそうだが、ゆっくり冷めたでんぷんは、水と合わせた際にすーっと溶けるそう。梅津のキレ味のよい理由はここにもあった。

米麹(以後は麹と省略)は蒸米に麹菌を繁殖させたもの。梅津酒造の場合、「総はぜ」と呼ばれる方法ですべての麹をつくる(用途別に使い分ける蔵もある)。これも、梅津の酒のどっしりした味わいをつくる一要素。蔵人の楢見舘雅樹さんは「麹のうまさが酒の味ですから」と麹づくりに誇りと自信をにじませる。

いい麹ができて、さらに麹歩合(仕込みに使う米の何割を麹米にするか)の戦略を練って。「日本酒の旨みは麹が中心となって、酵母による発酵でそれを取り巻く味わいが補強されるようなもの」と梅津さん。だからこそ、麹づくりは手が抜けない。米を蒸すところからはじまって、どの工程にもそこに杜氏の考えがあり、手の動きに結びついていた。

さらに聞いちゃいますよ。「生酛」は酒の味をどう左右するの?

燗をつけたときに本領を発揮する純米酒をつくるために、現在の梅津酒造ではほぼ「生酛」と呼ばれる手法に移行している。その「生酛」を語る上で欠かせない「酒母(しゅぼ)」の説明をまず先に。

お酒づくりの上で、酵母が働く工程は大きく分けると「酒母」と「醪(もろみ)」のふたつ。酒母は蒸米と麹と水が原料で、スターターの役目と考えるとわかりやすい。酒母で酵母を濃縮して育て、その酒母にさらに蒸米、麹、水を加えて発酵させたものが醪。その醪を搾るとお酒になる(そして酒粕が残る)。

で、この「酒母」のつくり方がいくつかあって、そのひとつが「生酛」と呼ばれるものだ。先に紹介したように生酛は江戸時代に確立されたもので、麹菌以外の微生物はすべて自然界から呼び込んでその力を借りるというやり方。最近のお酒には「生酛」といえども、乳酸菌や酵母などを添加する蔵もあるが、梅津酒造は昔ながらの手法を守っている。つまり、自らの手で菌を添加することはせずに、”自然流”に発酵を任せている。

生酛による酒母のつくり方は、下の絵のように始まる。まず冷水の中で米と麹を手でよく混ぜながら、米と麹に水をたっぷりと吸わせる作業が「手もと」。

絵と同じ風景が梅津酒造でも極寒で行われる。桶の中の温度はおよそ5度〜7度で、手の感覚がなくなっちゃうそうだ。その次に櫂(かい)という長い棒のような道具ですりつぶす「酛すり(”山おろし”ともいう)」が待っている。しかも、すりつぶしがゴールではない。これに蔵(や自然界)にある菌が宿って、おのずと発酵するのを待つのだ。

生酛仕込みの酒母ができあがるまで1か月から1か月半、毎日これを温めたり冷やしたり。手間がかかる上に、ちゃんとした酵母が育つのかわからないという不確実さ。それは江戸人も「もっといい方法があるんじゃね?」と考えたくなるだろう。

結果、明治末期には生酛の工程を一部簡略した「山廃(やまはい)酛」が、さらには液体乳酸と酵母を添加して早く醸す「速醸(そくじょう)酛」が開発されている。*酛は酒母のこと。なので、酛の前に付いている言葉が酒母の成り立ちを説明している。ちなみに山廃とは「山卸廃止」の省略形で、酛すり(山おろし)をしないという意味。

とはいえ、一度は廃れてしまった生酛が現代に復活する理由もしっかりある。こうして手間をかけて鍛えられた(または、生存競争を経て生き抜いた)酵母は、最後の最後まで活発に発酵することができるのだ。そして、燗酒の香りも酒母のつくり方が大きく関わるって知ってました? 温めたときにムッとこない、むしろ湯気をぜんぶ吸い込みたくなるようないい匂い。生酛仕込みの酒には、まろやかで芳醇な香りがある。

「うちの場合、醪の状態で1か月から1か月半ぐらい発酵を待ちます」。さらにびっくり。通常では3週間ぐらいで醪を搾る蔵もあると聞くけれど、そんなにタンクで発酵させるとは!

「醪の糖分をできるだけ残さないよう、とことんまで発酵(アルコールに転換)させると、いわゆる辛口になるんです。結果的にアルコールも高くなりますが、それが目的ではありません。麹を最大限に効かせることで旨みもあり、キレのいい酒になる」。だから温めても、味がブレない。しかも奥行きのある香り、余韻の続く味わいが楽しめる。梅津酒造が生酛にこだわる理由はここにあったのだ。

梅津の生酛といえば酸度の高さ。そこには意外な誕生秘話が!

梅津酒造の酒を初めて飲んだ人が戸惑うのが、その酸度の高さ。アミノ酸たっぷりの旨みも相まって、歯の奥がキューっとなる。これが食中酒に素晴らしい。料理がよりおいしく感じられて、おまけに酒も進むというスパイラルが待っている。

さて、この強い酸味はどこから生まれるのだろうか?

「僕が初めて生酛の味を知ったのは、広島の竹鶴酒造の石川達也杜氏(当時)のご自宅でいくつかの蔵のお酒を飲ませてもらったとき。どれも妙に不思議なうまさだったの。これまでに経験のない味わいで、すべて生酛仕込みの酒だったというわけ。その場で石川さんに『生酛を教えて!』とお願いしたんです。数日現場で体験させてもらったのち、恐る恐る自分でつくってみたら(それが2007年)『これは、売れないよね』という酒ができちゃって。そのときに酸度が3.7あったんだよね」*純米酒の平均的な酸度は1.5と言われている。

一生懸命に取り組んだものの、「失敗」と思った酒。梅津さんはこの酒を、後半にご紹介する倉吉市にある酒屋「山枡(やまます)酒店」の山枡俊二さんのところへ持って行く。そこで急展開。「これ、売りましょう!」と山枡さんが全面的に肯定してくれたという。しかも、その場で「梅津の生酛」と銘柄も命名。「梅津さんが蔵元杜氏になってから、ようやくお酒に個性が出てきたな、と思ったの。このまま梅津酒造が個性路線に走り出すのは、いいことだと思ったんだよね」。

2年目以降は、梅津さんの独自の生酛づくりが少しずつ形になっていったそうだ。酸度の高いお酒は、お燗酒に力を入れる飲食店からもウケがよく、試行錯誤を重ねながらも「酸に特徴のある」酒がいつしか梅津の味として定着していったそう。

「この件でうちのお客さんの層がガラッと変わってね。それで開き直れちゃったというか(笑)。『梅津さんの酒は出汁(だし)みたいですね』とよく言われるんだけど、出汁は料理や素材の味をもち上げる働きがあるでしょう? うちの生酛の酒も出汁と同じ。料理と合わせると俄然その力を発揮するんです。世の中に同じような味の酒がたくさん並んでいるところで、『こういう世界も日本酒にはありますよ』という1本が梅津酒造でいいんじゃない?」

新酒はほぼ売らない。熟成した酒の旨みが梅津酒造の味でもある

小規模の蔵元だけに、やってみたい手法があれば即実行。「大手であれば安定した味を届けることが期待されているけれど、うちは毎年味が違ってもいいと考えています。お客様にはそこを楽しんで欲しい」と考える梅津酒造。その主要商品はこちら。

先に紹介した「冨玲(フレー)」の左隣が「梅津の生酛(きもと)」。これは原酒で、「冨玲」は「梅津の生酛」に水を加えたものと考えれば概ねオッケー。初めて飲むなら「冨玲」の方がアルコール度数も低いし、口あたりは優しい。

左端の「笊(ざる)」は発酵中の醪(もろみ)をザルにそっと流し入れて、網の目を抜けて出てきたにごり酒のこと。これをそのまま瓶に詰め、火入れ(火入れは数年前から。より燗にしたときの味わいがよくなったとか)。原酒なのでアルコール度数が20度前後になるのだが、これに水を3割〜5割加えて(さすがに20度の酒をそのまま飲むのは、体にツライ)燗につけるとうまいのなんの! にごり酒は甘くて、と敬遠してきた人にこそ、ゴリゴリ辛口のにごりに開眼してもらいたい。

梅津家は燗酒推奨派なので大きな声では言えないけれど、暑い時期は炭酸で割るのもおすすめ。今年に入ってからあるお店で教えてもらったのが「笊」のトニックウォーター割。にごり酒といえばソーダ割が定番だけど、なぜか「笊」はわたしもトニックウォーター押し。大人のカルピスな感じでゴクゴクいける。

そして、梅津酒造ってひと味もふた味も違うよね、と思わせてくれるのが日本酒で仕込んだ熟成梅酒「野花(のきょう)」。野花とは鳥取県湯梨浜町にある地名で、ここでしか採れない大玉の梅を完熟にして日本酒に2年以上漬けたまま熟成。梅酒は飲まないなぁ、という人もだまされたと思って飲んでみてほしい。これまた燗につけると、びっくりするほど味わいが増す(面倒なときはお湯割でも)。酒米をはじめ、地元の食材を使った酒造りは梅津酒造の基本軸にあることで、梅酒に至っても同じ考えである。

それぞれの銘柄に「山田錦」「玉栄」の酒米と、精米歩合の違いがつくけれど、こうしてわかるように日本酒の種類はたったこれだけ。またBYが書かれたラベルを見るとわかるように、新酒がない! どれも熟成酒で、梅酒に至っては2013年産。「うちのお客さんは、誰も新酒を求めていないのよ」とは雅典さんのコメントだが、新酒は特約店に少し出す程度で、その年にできたお酒のほとんどを火入れして寝かせてしまう。熟成されて味が落ち着いてきたころに満を持して売る。お燗酒にして余韻が続く梅津さんの酒。この熟成期間が影響しているのは言うまでもない。

梅津酒造のお酒を買いたくなったら、全国の特約店へ

さて、ここまで読んだら梅津酒造のお酒を飲んでみたいって思うはず。その際は、お手数ですがホームページか電話で最寄りの酒屋さんをお問い合わせください。自分たちの酒を評価してくれる酒屋さんにも利益があるように、梅津酒造はお客様と直取引をしていない(直接蔵まで足を運べば、もちろん売ってくれる)。蔵と酒屋が共存していくための、これも梅津さんの信条なのである。*梅津酒造の主な特約店一覧表はこちらへ

さて、梅津酒造訪問記はここでいったん締めに。

燗酒好きの間では「一度、梅津さんのお酒を飲んだらほかの酒がものたりなく感じる」といったうれしいような困った会話が交わされることが多いのだが、実際の酒が生まれる現場を見たら、さもありなん。これだけ人の手と時間がかかっているのだ。ものづくりの愛情の密度は、そのまま味にも表れるのだから。

鳥取訪問の理由はもうひとつ。国内で希少な燗酒向きの酒専門店へ

もうひとつ、わたしが鳥取まで足を運んだ理由に、「山枡酒店」の実店舗を見学する目的があった。山枡酒店の山枡俊二さんといえば、燗酒に興味をもったら必ずどこかで耳にする、いや目にする人物である。燗酒のイベントには必ず姿を現わすし、たいていどこかの蔵元の「お燗番」としてお手伝いを任されるほど各蔵元から信頼も厚い人なのだ。

山枡酒店のホームページの情報は充実しているし、ネットショップもある。それでもわざわざ実店舗を見てみたいと思ったのは、「燗酒向きの酒だけ売っている酒屋の棚づくり」に興味があったからだ。個人書店の棚づくりを眺めるのが楽しいように、個人の経営する酒屋も個性があって面白い。それが、ほぼ燗酒向きの酒だけ! これは行くしかないでしょう。

はい、ここが店内のメインロード。レジに向かって一直線に道が開いているかと思うような、向かい合った棚のつくり。これだけわかりやすく特別扱いされるお酒ってどこ? 答えは鳥取と島根の蔵元。もちろん梅津酒造もありました。

「やっぱりこの棚は地元応援の意味を込めて?」なんて呑気な質問をしたら、瞬時に一蹴されちゃいました。「よく見てよ、鳥取と島根には違いないけれど、すべての蔵元なんて置いてないよ。むしろ絞りに絞った数のつくり手しかない。飲んでみて、おいしいと思ってそれから縁が続いている蔵元なんです」

ん? もしかして店の半分ぐらいの棚が鳥取・島根勢で占められているような。ちょっと知っている顔も見たくて棚の裏側に回ってみました。

ここは西日本の棚のよう。大阪の「秋鹿酒造」を見つけてちょっとホッ。関東のつくり手は、、、また別の棚にようやく発見してちょっと安心。

それにしても、棚の並びがこれまで見た酒屋とまったく違う。この違和感ってなんだろう? ってことで、以下、振り返ってみることに。

実録! ここがすごいよ「山枡酒店」

●大正10年開業。代々の店主は妻が担っていたが(ちなみに夫は代々、教師という!)、4代目となる俊二さんで初めて男性が当主に。ここから町のなんでもそろう酒屋から日本酒専門店に方向転換。

●冬でも店内が寒い。日本酒の温度管理のために暖房は入れてない。

●店内の冷蔵庫に入っていたのは、町内会の集まりのために置いてある缶ビール少し。発泡酒なし、冷酒なし。クラフトビール1社のための棚が2列あり。結果、店の8割以上が燗酒向きの酒しかない。残りは焼酎とワイン。

●ひとつの蔵に対して、ここまで集めるか? 同じラベルが並んでいるように見えるが、製造年度や製造法の違いといった微差にこだわったコレクションが並ぶ。

●店主試飲レビューが1商品ごとに付く。常温で飲んだ印象と燗につけたときの印象が書かれてあり、燗は40度・50度・60度と温度の違いで感じる味の変化まで記載。しかしメモの大きさに対して情報量が多すぎで、文字が小さくなりがち(店内に拡大鏡があるので、心置きなくご来店を)。

●販売する日本酒はほぼ一升瓶。

まるで、こだわり店主のいるレコード店のようだ。ライブ盤と言ったって、「カーネギーホール」と「サントリーホール」では響き方が違うし、1900年代と2020年の音の鳴らし方は違うだろう。それが好きなアーティストであれば、それぞれの良さが理解できるので、どれも手元に置いて愛でていたい。そんな店主の超厳選ショップが「山枡酒店」である、とわたしは理解した。

そんな山枡さんの好きな酒とは、「記憶に残る酒」。「決して味が濃いって意味ではないんです。キレの良さがあって、口の中で味がふくらんで余韻が続く。燗酒ってそういうところがあるでしょう?」。飲む前から甘さや香りが先行する吟醸酒は、山枡さんにとっては記憶に残る味ではないそうだ。

それにしても、こんなに同じ蔵元から買い付けるのはなぜ?

「オススメのお酒はありますか?って聞かれて、ある銘柄を挙げるとするでしょう。『あ、それは飲んだことがあります』っていう返事がオレ、いちばん嫌いなのね。製造年がいつで、どの酒米を使って、どんなつくりのを飲んだの? それだけでその酒を知ったつもりなの? って思っちゃう。うちの店が選ぶ小さなつくり手の酒は、その年によっても味が違うんだよね。違いがあるから発見があって、その蔵を飲み続ける楽しみも生まれるもんです」と山枡さん。

と語り口は辛口なのだが、お客様を突き放すことはしない。買い物の一助となるように、渾身のレビューを用意しているのだ。

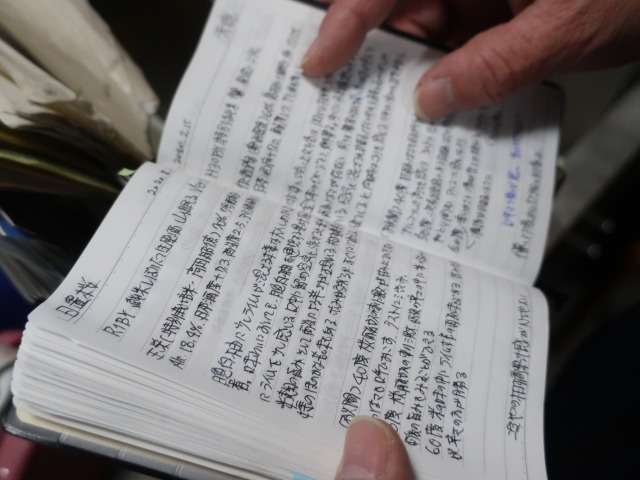

わざわざ鳥取に来たのだから、と頼んで見せてもらったのがこのレビューの元になる「試飲手帳」。常温で飲んだ印象、燗にして飲んだ印象が1本ずつ、明記されている。もう20年以上続けているのだとか!

「酒販店を通して買ってもらうよさって、その人の燗酒の世界を広げるお手伝いができることだと思います。蔵元の直販もいいんだけれど、それだけで終わっちゃうでしょう? この味が好みだったら、次はこんなつくり手はどうですか、と薦めたりできるからね」。

なるほど。この店主にしてこの品ぞろえなら、全国から一般顧客の注文が入るのもよくわかる。店主の審美眼にかなったものを、自分のために見繕ってもらうのはこの上なく贅沢なことだ。特に、燗酒向きという狭いジャンルであればなおさらである。

しかしながら、一升瓶しか置いていないのはなぜ?

素朴な疑問は一升瓶しかないところ。買ってみたいと思っても、もし味が好みじゃなかったら……と躊躇しちゃうのが、初めてこの店で買う人の素直な感想だと思うのだが。

「それは、店主の眼を信頼していないってことだよね? 四合瓶ってお試し品だよ、もしくは土産物。うちは酒屋で土産物屋じゃないんだよ」と手厳しい返事が。

そこまで話が飛躍しなくても(笑)。飲食店ならともかく、一般家庭に一升瓶は量が多すぎるいうか。短期間に飲みきる自信がなかったりしませんか?

「味の変化を気にする人もいるけれど、それも日本酒の良さなんだから。しっかりしたつくり手の酒なら、味が変わることにマイナスの意味はないんですよ。お酒が変化していく過程も楽しんでもらいたくて、一升瓶を薦めているんです」

そう、山枡さんが商いにしているのは日本酒ではない。日本酒を飲む、お燗にして楽しむ文化を酒を通して伝えているのである。うまい燗酒のつくり手がいる鳥取には、その酒を上手に伝える酒販店があったのだ!

最後に、山枡酒店おすすめの4本をご紹介

せっかく鳥取まで来たので、鳥取の蔵元の中から山枡さんイチオシのお酒を選んでもらった(2020年2月時点)。

左から、「福羅酒造」の「山陰東郷 生酛 88%精米 仏法僧スペシャル H30BY」3,300円、「久米櫻酒造」の「久米櫻 芽衣 H30BY」3,300円、「梅津酒造」の「冨玲 生酛 仏法僧ラベル H30BY」2,970円、「山根酒造場」の「日置桜 八割搗き 玉榮 純米酒 H29BY」2,640円(すべて税込)。

これを見て、「知らない蔵元ばっかり」「初めて見るラベル」なんて思いますよね? 大丈夫、2年前のわたしもそうでした。いや、知ってそうでここにあるお酒は限定品も多いので、燗酒ツウの人にとっても珍しいかもしれない。さて、オススメの理由を山枡さんに解説いただきましょう。

「左から3つのお酒に共通するのは、特にお米が良い。「山陰東郷(さんいんとうごう)」と「冨玲」は井田農園の無農薬米で(「山陰東郷」は山田錦と強力(ごうりき)のブレンド、「冨玲」は山田錦のみ)、「久米櫻 芽衣(めい)」は無農薬無肥料米(鳥取旭)を使用しています。日本酒を語る上で酒米はとても大事なことで、いくら良い酒をつくる腕があってもお米が良くなかったらうまくいかない。この3本は、良い米を適切に使った例だよね」。

「山陰東郷」と「冨玲」は鳥取では山枡酒店(と同県米子市にある河田酒店)が扱う限定品。さらに「山陰東郷」は山枡酒店オリジナルなのだ。「オリジナルっていうか、単品では売れないなって思って2つのお酒をブレンドすることを提案したらうまくいったんだよね(笑)」と山枡さん。梅津さんのつくった”生酛第1号”を売れる、と見込した勘はここにも生きていた。「酒屋はね、いつでも蔵元のお役に立ちたいのよ」。

生酛ならではのしっかりした味の厚みに甘味と酸味のバランスが程よく、「山枡さん、さすが!」と唸らされた。「山陰東郷」好きの人は、ぜひこの”山枡ブレンド”にも挑戦してもらいたい。酸味のバランスがちょうどいい感じに飲めるのは60度、熱燗の温度で。

さて「冨玲」はこれまでの梅津さんの酒とは一変して、「穏やかで滋味深い」と山枡さんが評する味わい。酒米が違うとこんなに印象も変わるのか、と驚く。おすすめは50度ぐらい。「柔らかな米の滋味の周りを、キリッとした酸が取り囲む」とは山枡レビューだが、抽象的なんだけどこれがピッタリなのだ。

「久米櫻 芽衣」は透き通った味わいに特徴があって、これはわたしも初めて出合う味だった。山枡さん曰く、「味がないわけではないんだけれど、透明な味わいというか。舌に染み込む感覚が心地いいんだよね」。おすすめは、ぬる燗と呼ばれる40度ぐらいだが「これは常温でもいけますよ」。

「日置桜 八割搗き 玉榮」は、「日本酒の概念を崩してくれる味」と高評価。「常温で飲んだときに、熟成したカルヴァドスかと思ったよー」と笑顔で語った山枡さんだが、追体験してわたしも納得。確かにカルヴァドスっぽいのである。なんならチーズとか、枝付きレーズンと一緒に飲みたいぐらい。常温でもいけるが、60度まで温めるとなおよし。ほのかなカルヴァドスの風味、酸味とからんだ甘さが程よく感じられる。

やっぱりこれも聞きたい。鳥取や島根がお燗酒の聖地って呼ばれるのはなんでかな?

鳥取とそのお隣の島根は「お燗酒の聖地」とも言われたりするけれど、蔵元にいちばん近いところにいる山枡さんにとってはそれは腑に落ちることなのかしら? わたしはそれを確かめに来たつもりが、おいしい地酒はたっぷり飲んだものの、そこに思いが至るまではまだまだ。気候風土の視点から見ても、寒さ厳しいこの地域でお燗酒が好まれるのを身をもって理解したぐらいだ。

「生酛に限らず、オーソドックスな酒のつくり方をするのは確かですよね。ここ数年、日本酒では香りの立つものに支持が集まったりしているけれど、そういった世間の売れ筋に頓着がないというか。外の変化についていかないというか、ついていけないのか。なにしろ東京に限らず、いろんな場所から遠い所にあるでしょう(笑)、外から人が入ってこないから考え方が保守的ではあるんですよ」

とはいえ、「梅津酒造や福羅酒造のような常温でまぁ飲めるけれど、これを冷やして飲もうとは思わない蔵元もあれば、お燗につけてもおいしいけれど、常温からちょっと下げてもおいしい酒のつくり手も出てきているんです」とのこと。

はぁー、お燗酒の世界は深い。そして山陰地方は遠く、情報量も少ない。すぐにわかった気もちにならないところが、今の時代には貴重なことなのかも。季節を変えてまた訪れたら、お酒の味わいにも違う発見があるのだろう。また行こう、鳥取。

梅津酒造

鳥取県東伯郡北栄町大谷1350

0858-37-2008

山枡酒店

鳥取県倉吉市新陽町11-2

0858-22-5871