まずは感じるところから始めましょう

とにかく書は難しい!と思われがちですが、実はそうでもありません。そこに表された文字の“書きぶり”を辿ってみることが大切なのです。紙に(主に)墨によって刻まれた文字=書には、それを書いた人の思いや考え、さらにはその時点での精神状態までもが表されているのです。今回は、歴史上にその名を刻んだ名書中の名書を通じてアートとしての「書」の楽しみ方をご紹介します。(- 2014年和樂5月号)-

まずは一字を楽しんでみましょう

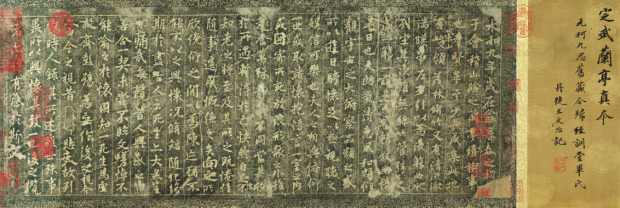

書についてはあまりくわしくないけれども、王羲之(おうぎし)の名くらいは聞いたことがあるという人は多いでしょう。王羲之は4世紀、中国の六朝(りくちょう)時代に生きた人物で、東晋(とうしん)という王朝で重きをなした名門一族の出身者でした。そんな王羲之の書の中で最も有名なのが『蘭亭序』(らんていじょ)です。この作品を抜きに書の世界を語ることはできないというほどに重要な書といえるでしょう。『蘭亭序』とは、永和9(353)年の3月3日、紹興酒の里として知られる蘭亭において催された「曲水の宴」の際に詠まれた歌を編んだ詩集のこと。この詩集の“序文”を宴の主催者だった王羲之が書いたので『蘭亭序』の名があります。

王羲之『定武蘭亭序』(ていぶらんていじょ)

永和9(353)年 台北 國立故宮博物院蔵

この書はなぜ凄いのでしょう?それは、書の中の「永」に、現在にまで連なる書の歴史のすべて、言い換えれば書の原郷となる漢字の基準があるからです。王羲之の書きぶりの中に書の普遍性が宿っているからであり、王羲之が確立したこのトンと起筆しスーッと筆を抜く二折法の中に、毛筆における最も自然な書法があるからなのです。

1.沈めて引き抜く麗しい姿

ひとつの字画を書く際に、最初に筆をトンと沈めてスーッと引き抜くという毛筆の表現として最も自然で普遍的な書き方がこの「永」の最終画に見られる。書の原点ともいえるその姿が『蘭亭序』の永の字の未成熟な右ハライによく現れている。

2.意識的でないハネ

この「永」の字では縦画のハネが意識的に書かれているが、これは後世の楷書の書きぶりが現れているから。恐らく本来の王羲之の真筆である『蘭亭序』では、ハネは意識的に書かれてはいないと思われるが、それは永遠の謎。そこも王羲之の書の魅力のひとつである。

3.楷書の理想像は転折の芽生えから

漢字の理想像となった後の楷書の書きぶりの特徴のひとつが転折。それがこの「永」の3筆目にすでに現れている。これこそが、この王羲之の『蘭亭序』の表現に見られる凄さのひとつ。

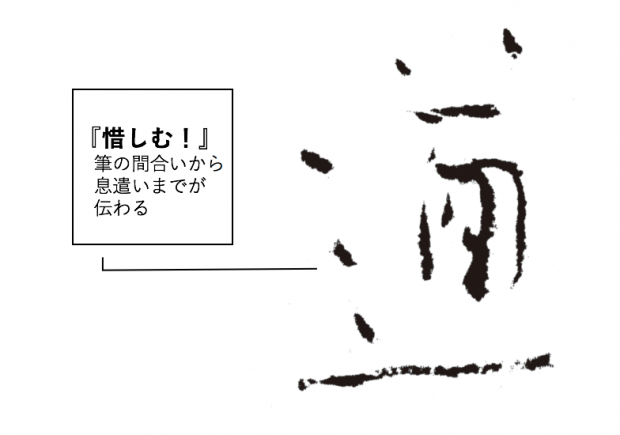

かすれ、滲み、惜しみも楽しみのうち!

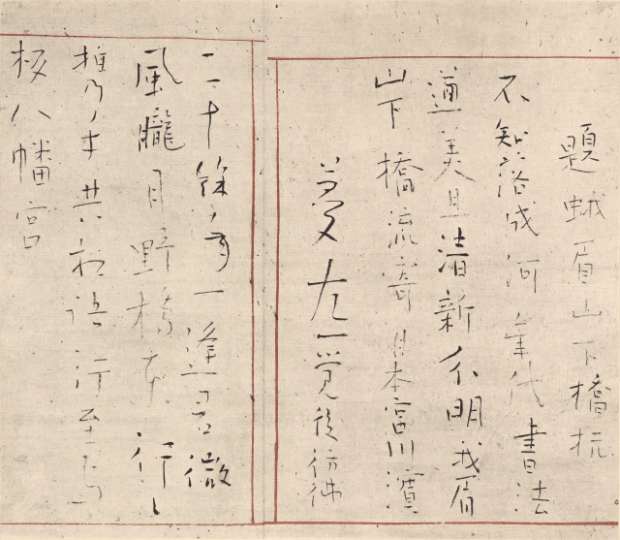

江戸時代の僧侶にして歌人であり、書家でもあった良寛(りょうかん)。この人の名前も、王羲之と同様に「書に詳しくはないが、その名前はよく聞いたことがある」といわれる人物です。それはなぜかといえば、良寛の書いた書はとても味わい深く、いつの時代にも大変に人気があるからです。では、良寛の書の魅力とはなんでしょうか?

良寛『蛾眉山下橋杭』(がびさんかのきょうこう)

写真提供/考古堂書店

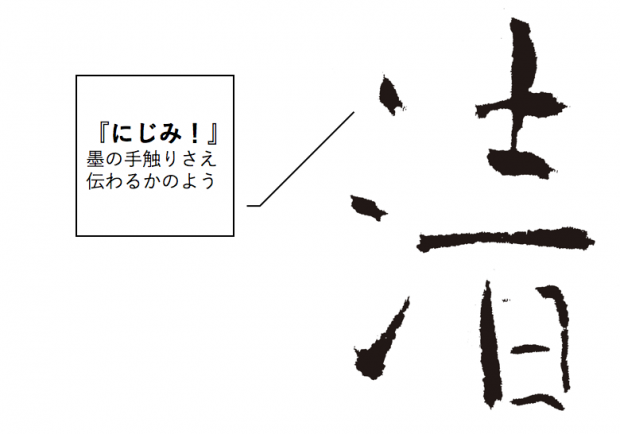

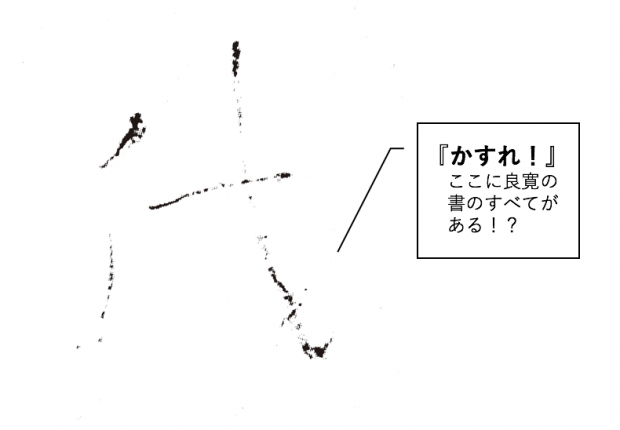

良寛の書の魅力とは、「にじみ」「かすれ」「惜しむ」。この3つの言葉に集約することができるでしょう。すべて良寛の書きぶりを言い表している言葉ですが、逆に言えば、書の魅力というものが、これらの表現方法の中にあるということの証明でもあるのです。

この墨の線となって現れるところの少ない、一画に含まれる表現容量の圧倒的な豊さが良寛の書の特徴であり、この含むところの実に大きな書であるところは現代のコンセプトアートといっても通じるかもしれません。それらの表現が「かすれ」であり「惜しみ」であり、墨を含んだ直後の文字の場合には量感豊かな「にじみ」となって現れているのです。

「静」と「動」にこそ書の醍醐味があります

白い紙に黒い墨で認(したた)めた書はとかく単調なものと思われがちですが、書きぶりに目を移すとそれが大きな間違いだと気づかされます。たとえば、次の2つの書は副島種臣(そんじまたねおみ)という近代を代表する能書家が書いた作品です。

副島種臣『積翠堂』(せきすいどう)

明治17年 湯回廊菊屋蔵

副島種臣『帰雲飛雨』(きうんひう)

明治時代 佐賀県立美術館蔵

『帰雲飛雨』は一言で表すなら「動」、一方『積翠堂』は「静」。同じ書き手の作品なのに、こんな違いを楽しめるのもまた“書=アート”の奥深き世界ですね。副島の静なる激しさを表した『積翠堂』には篆書(てんしょ)、隷書(れいしょ)、草書、行書の表現が入り交じり「堂」の第1、2、3画部分の余白の強調などには、書の構成法の新境地が見えるのです。一方、近現代の書、あるいはアート表現とくらべても傑出した表現力を宿す『帰雲飛雨』の回転する筆跡には、強靭(きょうじん)なる副島の精神の動きが展開されています。

このように、既存の規範に従うだけではこと足りない書家のエネルギーによって、書はさらなる高みへと昇華し、新たなる世界を構築するのです。書の醍醐味とは、こうした書きぶりの違いの中に、常に書家が生きた時代の空気が反映されている点にもあるということがわかります。