今年もクリスマスが近づいてきましたね!

街中が赤や緑で彩られ始めるころ、書店にずらりと並び出すのが、サンタクロースの登場する絵本たちです。

真っ赤な衣装に、白いひげを蓄えた三角帽子のおじいさん……現代の子どもたちはみんな、絵本や児童書でサンタを知ると言っても過言ではないでしょう。

ここではそんな、夢と希望にあふれた「日本のクリスマス小説」の起源をご紹介します。

明治のサンタは「くろう」さん!?

日本で初めてサンタクロースが登場する小説が出版されたのは、明治33年のこと。出版元は、今も銀座にビルを構えるキリスト教系の書店兼出版社である教文館です。

このころすでにクリスマスという行事そのものは、さまざまな西洋文化とともに日本へとやってきていました。しかしどうやらサンタクロースは、まだまだあまり一般的な存在ではなかった様子……。

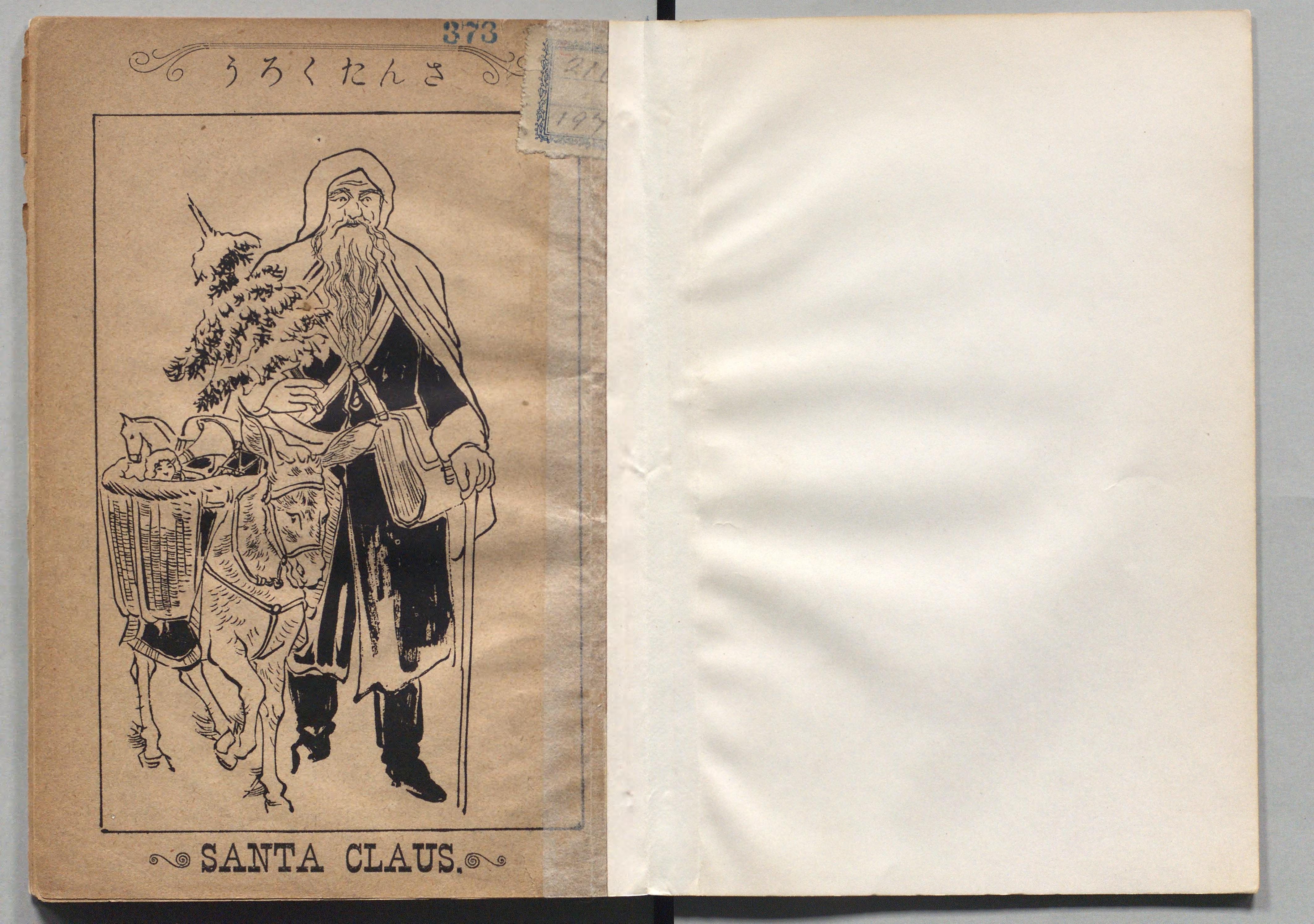

その証拠に、本の表紙に描かれた、サンタの姿がこちらです。

思わず二度見してしまうくらい風貌が今と異なります。手に抱えているのはクリスマスツリーでしょうか(なぜ持っているんだ)。

三角帽子の代わりにふつうの頭巾をかぶり、大きな袋の代わりに斜めがけバッグを下げた姿は、どこからどう見てもただのおじさんにしか見えません。連れている動物がトナカイではなくロバなのも突っ込みどころ。

何より気になるのがタイトルです。「さんたくろう」って、ももたろうのご親戚かしら……。

日本の子どもたちに親しみやすいサンタを模索した結果か、文章だけでサンタの外見を説明されて描いてみたらこうなったのか……真相は定かではありませんが、挿絵画家の方の苦労がしのばれるイラストです。

全貌を紹介!「さんたくろう」のストーリー

インパクトのある表紙を見てしまったからには、俄然物語の中身が気になってきます。一体さんたくろう氏は、日本の子どもたちにどんなクリスマスを運んできてくれるのでしょうか……。

さっそく、本文を引用しながら見ていきましょう!

【起】主人公・峰一とその家族の暮らし

8歳の少年、小林峰一とその家族は、雪の多い北国で暮らしています。一家は敬虔なキリスト教徒であり、日々聖書の教えを守ることと、神様に祈りをささげることを欠かさずに過ごしていました。

小林峰一と申しまするは、八歳の童子で御座りますが、でッぷりと肥えて、涼し気な大きな目の、愛らしい小供で御座りまする、其の白い顔には美はしい、得も云われぬ光輝きがあつて、黒い生い延びた髪ハ、容赦なく顔に垂れ懸って、見るからに賢しさうな、敏さうな、それは山家には珍らしい子であります。(以降重ね字を除きすべて原文ママ)

ある雪の夜、飼い犬の斑犬(ぶち)が帽子をくわえて帰ってきました。「どこかに雪に埋まってしまった人がいるのではないのか」と勘づいた父親は、峰一を連れてその人を助けに向かいます。

【承】助けられた旅人、井口五平

旅人は、一家の献身的な看病と熱心な祈りのおかげで、奇跡的に一命をとりとめました。

ぜひお礼をさせてほしいと言う旅人に、父親は言います。

「何に、ナンノ御禮に及びませう、若し貴下がお禮を仰せになるならば神様になさい、私共が幾ら骨を粉にしましたとて、神様のお思召がない以上は駄目ですからね」

「神様?」

と旅人は怪訝な顔で

「私は花井村の井口五平と申しまして、家には八百万の神を祭って居るもので御座いますが、御禮は一体何の神様に致しませうか」

(略)

「天に在す神様になさい」

と阿父さんは眞面目に答へますと、旅人は益々解らなくなつて

「じゃ何んで御座いますか、神棚の神様の外に神様があるんで御座いますか、……」

峰一はクスクス可笑しがつて居る。

「さうじゃないです、天に在す全智全能の唯一人の神様にお禮を仰しやい、それで善いです」

と阿父さんは断然と云った。

「ヘェー……」

旅人は愈愈益益怪訝な顔いろで當惑して居る。

一家の話に感銘を受けた五平は、自らも神の道に入ることを決意し、三日目の朝に自分の家へと帰っていきました。

【転】父親の突然の病気

翌年の春、そろそろ麦を刈り取ろうという季節のこと。突然、父親が病に倒れてしまいました。最初は軽い病気かと思っていましたが、父親の具合は時間がたつごとにどんどん悪化していきます。

父親は天国へ行くことを覚悟しますが、峰一と母親は必死に神様に祈りを捧げ続けました。

すると、天に願いが届いたのでしょうか。父親の体調は、ある夜から急速に回復し始め、秋の終わりごろにはほとんど全快といっていいほどに良くなったのでした。

「モー臘月(しわす)だね」

と今更に心就いた様に申しました。

「さうで御座いますよ」

と阿母さんが何心なく答をする。

「今年は苦しい歳を取らんけれやならんよ」

「妾もそれ計り案じて居りますが」

と縫物を放げやりながら申しますと

「クリスマスも直ぐだな」

「さうで御座いますよ、もう間もない事で御座いますが、峰一にも可哀さうです、今年は何一つ買ってやる事も出来ますまいよ」

「困つたな、他の小供等が種々な物を持て居るのを見ちゃ、小供のことだから悲しからう」

「それはもう、あなた」

「何うかしてやりたいものだ」

と阿父さんは考へ込んで居る。

父親が半年も働くことのできなかった一家の生活は、すっかり荒れてしまっていました。

もうすぐクリスマスだというのに、峰一に贈り物一つあげることができないと、両親は意気消沈します。

【結】クリスマスのサプライズ!

「今年は阿父さんが病氣をしたもんだから、クリスマスが来ても何んにも買つてやる事が出来ん、併し来年は何んでもお前の好きな物を買ってやるから、よく神様の教えを守って、學校の事も勉強しな」

と申しますと、峰一は

「僕は何にも要らない」

親子でこんな会話を交わしたクリスマスの夜のこと。峰一が眠ってしまった後、一家のもとに客人が訪れます。それは、前年の冬に一家が命を救った旅人・井口五平でした。五平は一家とともにクリスマスを祝うためにやってきたのです。

五平は一家にたくさんの贈り物を持ってきていました。もちろん、峰一にもです。

五平は峰一の行李の紐を解いて、中から種々な物を取り出しました。それには洋服もあれば靴もある、紙鳶(たこ)もあれば獨樂(こま)もある、書物もあれば絵本もある、五平は

悉皆(すっかり)取出して峰一が枕頭(まくらもと)に所狭までに並べまして、それに一枚の紙を附けて置きましたが、それにハ斯う(こう)書いてありました。よく神様の教へを守り、阿父さんを助けて旅人の生命を助けたり、誠に関心な子でありますから、此の贈物を上げます

北國の老爺(おやぢ) 三太九郎

峰一殿

翌朝目覚めた峰一は、枕元の贈り物を見て大喜び。

「じゃ三太九郎の爺さんが僕に呉れたの」

「そうだよ」

(略)

阿父さんは重ね重ねの目出度さに、思はず立ち上って大手を擴げて

「クリスマス萬歳! 日曜學校萬歳!」

と叫びました、峰一始め小供等も

「クリスマス萬歳! 日曜學校萬歳!」

終りに峰一が

「三太九郎萬歳! 三太九郎萬歳!!!」

誰もが幸福な大団円で物語は幕を閉じるのでした。

(完)

突っ込まざるを得ない「北國のおやぢ」

この物語はもともと、日曜学校に通う子どもたちのための「教材」として書かれたものだそう。そう言われれば、どことなく道徳の教科書を思わせるストーリー展開や、随所に出てくるキリスト教の教えにも納得です。

でもやっぱり……!

皆さんも読んでいて、どうしてもスルーできないポイントがあったのではないでしょうか? 私にはありました(キッパリ)。

そんなわけで私が全読者を代表し、2か所だけ、あえて突っ込みを入れさせていただきたいと思います。

<あえて突っ込みたい・その1>北國の老爺 三太九郎

文中で「さんたくろう」の本名が「三太九郎」だと判明。より「誰だよ!」感が強まりました。また、フィンランド出身のおじいさんであるサンタクロースを「北國の老爺」と表現。これも間違ってはいないのですが……なんだか無料翻訳のウェブサイトを使用した時のような違和感がぬぐえません。

わかりやすさを追求するあまり、別人になってしまった感が否めない……! 言葉の選び方や字面の印象って大事だなと、しみじみ思いました。

<あえて突っ込みたい・その2>夢より教育優先のストーリー

結局、三太九郎は井口五平だった……ということが、峰一には伏せられていますが、読者にはバレバレ。「サンタさんって……いないの?」と困惑する明治の子どもたちの顔が目に浮かび、若干胸が痛みます。

「両親の言うことを聞き、神様の教えを守る良い子のもとに、サンタクロース=いいことがやってくる」

という教育的指導が物語のメインになってしまい、「いるのかな? いないのかな? ドキドキ」という、サンタクロース特有のファンタジックさが消失してしまったのがちょっと残念!

全文無料で読めちゃいます!

さて、ここまで紹介してきた『さんたくろう』ですが、実はすでに著作権保護期間が切れているため、こちらから全文無料で読むことができます。

日本のクリスマスの歴史を知るためには欠かせない、インパクト抜群の必読書。今年のクリスマスの課題図書として……いかがですか?

▼サンタさんに関する、和樂webおすすめの絵本

あのね、サンタの国ではね…