尾形光琳(おがたこうりん)の絵師としての生涯は、「燕子花(かきつばた)図」と「紅白梅図」、ふたつの異なる画風の代表作に象徴されるといえます。燕子花は潑剌(はつらつ)として生気に満ち、単純明快に美しく、光琳が世に認められたころに描かれたと考えられる作品です。紅白の梅は装飾的でダイナミック、そして深い精神性をたたえた最晩年の作品とされています。ふたつの作品に流れる約20年の歳月を、のぞいてみることにしましょう。

尾形光琳とは? 貴やかな放蕩者

光琳は江戸時代の中ごろ、京都の呉服商「雁金(かりがね)屋」の次男として生まれます。店は当時のベストドレッサー、東福門院(とうふくもんいん)御用達を看板に商売繁盛。屋敷には光悦の硯箱や宗達の屏風があるという、上層町衆の典型でした。光琳は小さいころから能や書、絵をたしなみ、そのいずれにも卓抜した才能を見せたといわれます。長ずるに及んで放蕩に明け暮れますが、蒔絵の下絵などを描いて評判をとり、絵師としての片鱗を示していたようです。

しかしまだ絵を本職とする気はなく、公家のサロンで舞を舞ったり女性遍歴をくり返したりの日々。光琳はハンサムではありませんでしたが、人を惹きつける愛嬌と才気のある話術に長け、愛される人物だったようです。

浪費の限りを尽くした光琳は、父の遺産も使い果たし、莫大な借金を抱えます。弟の乾山(けんざん)に諌められたこともあり、40歳のころ、ようやく絵師として立つことを決心します。

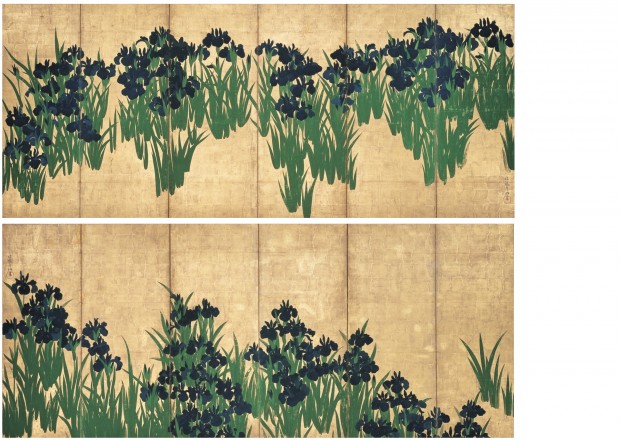

もって生まれた天賊の才と公家や銀座の役人、中村内蔵助(くらのすけ)らをパトロンとして、光琳は瞬く間に絵師としての地位を確立します。順風満帆な光琳が屏風「燕子花図」を描いたのはこのころのようです。この絵は伊勢物語の「八橋(やつはし)」の段、在原業平(ありわらのなりひら)の東下りによるものですが、光琳は終生この画題を好み、多くの「八橋図」を残しています。 尾形光琳「燕子花図」国宝 根津美術館

尾形光琳「燕子花図」国宝 根津美術館

しかし画業の成功も束の間、生来の派手好みは収まらず、やはり借金漬けの生活が続きます。そして京の経済が陰り始めたころ、光琳は江戸に出仕した中村内蔵助を追うようにして、自らも東下り、江戸に赴きます。

尾形光琳、鬱屈の日々から宗達へ

江戸での生活は、京の雅やかな空気に親しんだ光琳には、窮屈で面白みのないもの。この時期、雪舟(せっしゅう)や雪村(せっそん)の写しに没頭し、その画風を学びます。とはいえ如才のない光琳は大名家からも気に入られ、京に戻って新しい屋敷を構えるほどには成功したようです。

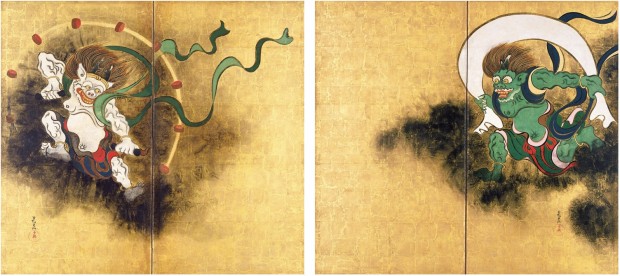

帰京した光琳は、改めて宗達の大画面構成の見事さに着目します。宗達につねに傾倒し、さまざまな面で目標としながらも、天才は、先達の天才に対抗し超えようと挑みます。「風神雷神図」「槇楓(まきかえで)図」「松島図」…。宗達作品の模写は、光琳と宗達の資質のちがいを浮きぼりにしていきます。 尾形光琳「風神雷神図」重文 東京国立博物館蔵

尾形光琳「風神雷神図」重文 東京国立博物館蔵

天衣無縫ともいうべき宗達の画風と論理的なアーティストである光琳。その資質のちがいを認識しながらも、光琳はさらに宗達を超えようとします。

そして描かれたのが、最晩年の作とされる「紅白梅図」です。生涯のライバル宗達の「風神雷神図」に対する、光琳の答えであったともいえる作品です。 尾形光琳「紅白梅図」国宝 MOA美術館

尾形光琳「紅白梅図」国宝 MOA美術館

尾形光琳、しつくされた計算と満載のアイディアと

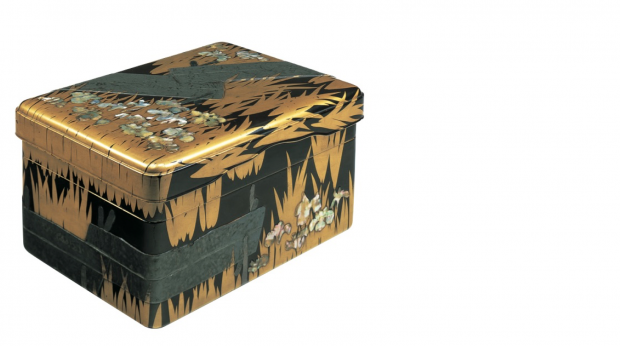

光琳のもうひとつの最高傑作とされるのが「八橋蒔絵硯(やつはしまきえすずり)箱」です。橋の鉛、橋桁の銀、蒔絵の金、花の螺鈿(らでん)を使い分けた巧みな意匠。六面の内五面が橋でつながるという独特な構成は、光琳の緻密な計算を感じさせます。五面を広げた展開図をつくり、連続した構図としてデザイン。しかも花の配置は、ほぼ同時期の作品といわれる「燕子花図」に似ているともいわれます。 尾形光琳「八橋蒔絵硯箱」国宝 東京国立博物館蔵

尾形光琳「八橋蒔絵硯箱」国宝 東京国立博物館蔵

そして蓋を開けると、二段目の料紙入れは池を表す流水文で埋め尽くされているという凝りよう。蒔絵や螺鈿の技巧にも、素人には計り知れないくふうが施されているといわれます。理論的で、発想に富んだ光琳ならではの作品です。