なぜかサンゴであることを見抜いた医師の謎

現在放送中の大河ドラマ『どうする家康』の時代——つまり17世紀前半の出来事である。京都に吉田宗恂(よしだそうじゅん)という医師がいた。医術の腕前に長けるばかりか、大変な博学でも知られており、豊臣秀次や後陽成天皇に仕えた後、幕府が開かれたばかりの江戸に下って、徳川家康の侍医となった。

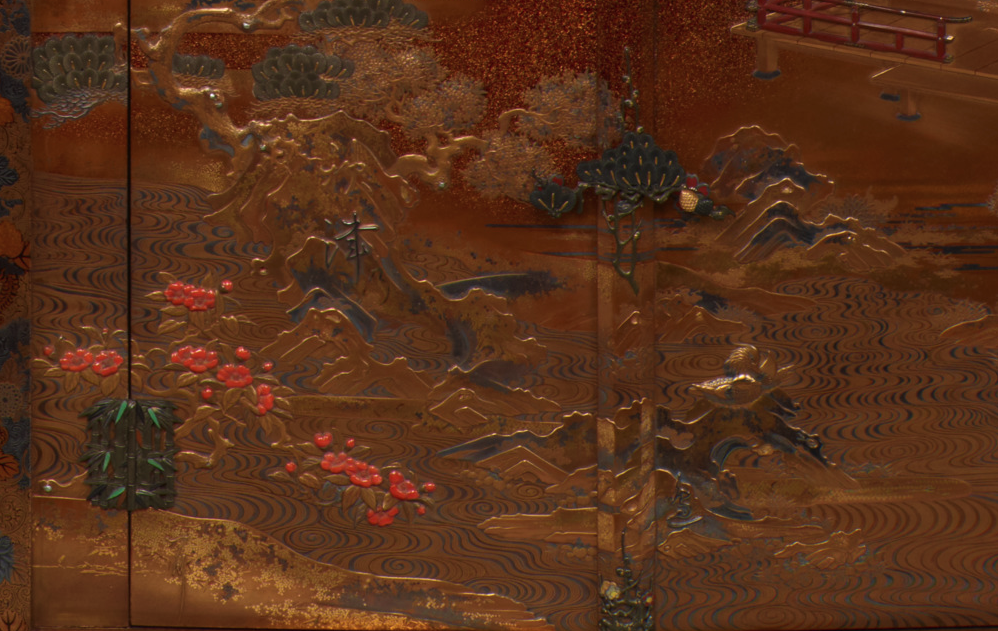

ある時、海外からやってきた南蛮船が、珊瑚(さんご)の枝を運んできた。なにせ珊瑚——それも宝石サンゴと呼ばれる美しい珊瑚樹は日本近海にも生息するが、最低でも水深約100メートル前後と、容易に人の手の届かない場所に在る。このため、当時まだ日本では宝石サンゴの採取が始まっておらず、家康の周囲にはこの品が何であるか分かる者はいなかった。ただ吉田宗恂だけが、その正体を見抜いた上で、産地などの詳細をつぶさに説明し、感心した家康から珊瑚枝を一本、賜ったという。

小さい頃からテレビや図鑑などに多く触れてきた現在の我々は、「珊瑚」と聞けばすぐに、美しい枝を伸ばした珊瑚樹を想像することができる。だが珊瑚を深海から得る術を持たなかった徳川家康および同時代の人々は、それを目の前にしても正体がわからなかったわけだ。

といっても、家康たちが決して珊瑚を知らなかったわけではない。いや、家康ばかりではなく、古くは奈良時代・平安時代の人々にとっても、珊瑚という宝石は名称としては馴染み深いものだった。なぜなら仏教の経典にはしばしば、金・銀・瑠璃(るり)・玻璃(はり。ガラスの異称)・硨磲(しゃこ。シャコガイを指す)・瑪瑙(めのう)などと一緒に珊瑚が大切な宝物として挙げられ、まとめて「七宝(しちほう)」という名前で呼ばれているからだ。

たとえば平安時代中期から後期に記された歴史物語『栄花物語』には、三人の娘を天皇の妃とし、二人の天皇の祖父となった藤原道長が、自ら発願した法成寺で万灯会という法会を行ったエピソードが登場する。その際、池のぐるりには七宝で飾った美しい樹を立て、そこに金銀で拵えた網を飾って灯を付けたとあることからも、当時の七宝の位置づけが分かるだろう。物語の性格もある作品なので、いささか割り引いて読む必要はあるが、何とも華々しい光景である。

地中海から正倉院へと旅して

奈良時代の聖武天皇の遺品などが収められた正倉院には、聖武が天平勝宝四年(752)に行われた東大寺大仏開眼供養の折に用いた冠の飾りとして、珊瑚の玉が残されている。瑠璃玉や真珠とともにビーズ状に加工され、垂飾(すいしょく)という長く垂らす飾りに用いられたものである。サイズは大きいものでも長さ一センチ程度と、現代人の感覚から言えば、大変小粒な珊瑚である。

前述の通り、珊瑚は日本近海ではかなり水深が深いところでないと採取できない。これに対し地中海近辺では水深三十メートル前後と、人間が訓練しだいでは何とか無呼吸で潜り得る深さに、ベニサンゴという宝石サンゴが生息している。このため地中海近辺では紀元前から珊瑚が加工・利用されており、古代ローマに生きた博物学者・プリニウスは著書『博物誌』の中でその生態や用途、各地での珍重ぶりについて随分なページを割いている。彼によれば珊瑚はインド人に非常に珍重されたそうだが、インドのみならずそれらは交易ルートを通じて世界中へと運ばれていたと見える。

正倉院に伝来する珊瑚玉も恐らくは遠く地中海から運ばれてきた品であり、その価値は現代とは比べものにならぬほど貴重だった。ほんの一センチなどと言ってはいけない長い旅が、正倉院の小さな珊瑚たちには秘められているのである。

ちなみに正倉院には、高さ二十七センチに及ぶサンゴの原木も収蔵されている。ただ2002年にこれを調査なさった鈴木克美東海大学教授によれば、確かに生物学的にはサンゴではあるが、いわゆる宝石サンゴとは科が異なる品という(『正倉院紀要』24「正倉院珊瑚調査報告書 正倉院の珊瑚について」)。色も宝石サンゴとも異なるので、これを珊瑚と結びつけることは難しいと思うのだが、いったいこれがどういうわけで正倉院に納められたのかは不明。謎の多い品である。

時代とともに変わりゆく人々の眼差し

ところで現代の我々は、「人魚姫」や「浦島太郎」といった海中を舞台とする創作物に接したとき、必ずと言っていいほど、そこに美しく伸びたサンゴのある光景を想像する。浦島太郎の物語は、古くは奈良時代初期に編纂された歴史書『日本書紀』にも見られるが、平安時代初期に記された「浦島子伝」には、実はすでに「珊瑚」の言葉が登場する。もっともここでの珊瑚は我々が想起する木の形ではなく、様々な宝石類とともに海底の仙女の家の飾る品として登場する。珊瑚をあくまで小さな宝石として受容してきた、古代の人々ならではの表現と言えるだろう。

一方で興味深いことに、平安時代前期に編まれた法令集『延喜式』には、すでにサンゴ樹の形を理解していたと思しき記述が見られる。当時、縁起がいいと考えられていた品々を列記した『延喜式』治部省の項目に、「芝草」という品の説明がある。芝草とは一般的にはキノコの一種で、万年茸とも霊芝(れいし)とも呼ばれ、数年単位で同じ形を保つことから、不老長寿の薬と珍重されたものとされている。ただ古代中国の思想書『論衡』などには、芝草は葉が三枚あり、豆のような苗を持つ植物と記されており、各地から出土している墓誌などに掘られているイネ科の植物のようなものがそれではないかと推測される。そして興味深いことに『延喜式』はこの芝草について、

「形は珊瑚に似たり。枝葉、連結。(中略)一年に三華あり。」

(形は珊瑚に似ている。枝葉は連結しており、一年に三回花を咲かせる)

と記しているのだ。『延喜式』が語る芝草の形状は、枝葉が連なっている点などから推すに、キノコよりもイネ科の植物のそれを思わせる。そしてそれは確かに、我々が知るサンゴ樹と似ているが、ならばこの文章を書いた人物は粒条の珊瑚ではなく、サンゴ樹そのものの形をどうやって知ったのだろう。もしかしたら当時から枝の形で日本に渡来した珊瑚があったのかも、とつい想像を逞しくしてしまう。

なお少々時代は下がるが、1156年に起きた保元の乱を主題とする軍記物語『保元物語』は、鳥羽法皇の崩御とその妃・美福門院の嘆きを表現する際、

「碧玉の床の上には、旧き御衾(おふすま。寝具を指す)空しく残り、珊瑚の枕の下には、昔を恋ふる御涙のみ徒らに積れり」

と珊瑚飾りについて描写している。緑の玉と鮮やかな赤の珊瑚の対比がひどく美しく、亡き人の不在を際立たせる心憎い描写である。ただ実は平安期に編まれた漢文集『朝野群載』や『本朝文粋』の中にも、故人を偲ぶ描写として類似のものが見られるため、これは当時は定番の言い回しとされていたようだ。

様々な色に満ち溢れた現在、珊瑚の朱色は我々にとって、取り立てて目新しいものではない。しかし自然の色しか存在しなかった古代において、鮮やかで海外からしかもたらされなかった珊瑚の朱色は金銀よりもなお貴重な色と映ったに違いない。

一つのものに対する眼差しは、時代の推移につれて激しく変遷する。珊瑚を巡る歴史は、我々自身の価値観の歴史でもある。