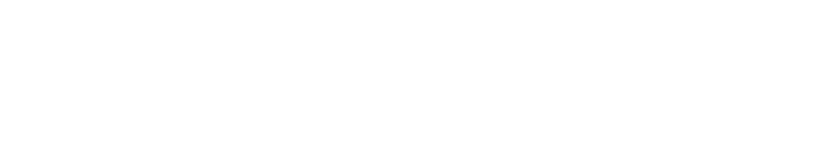

The relationship between the Conder and Kyosai

Culture

2024.10

19

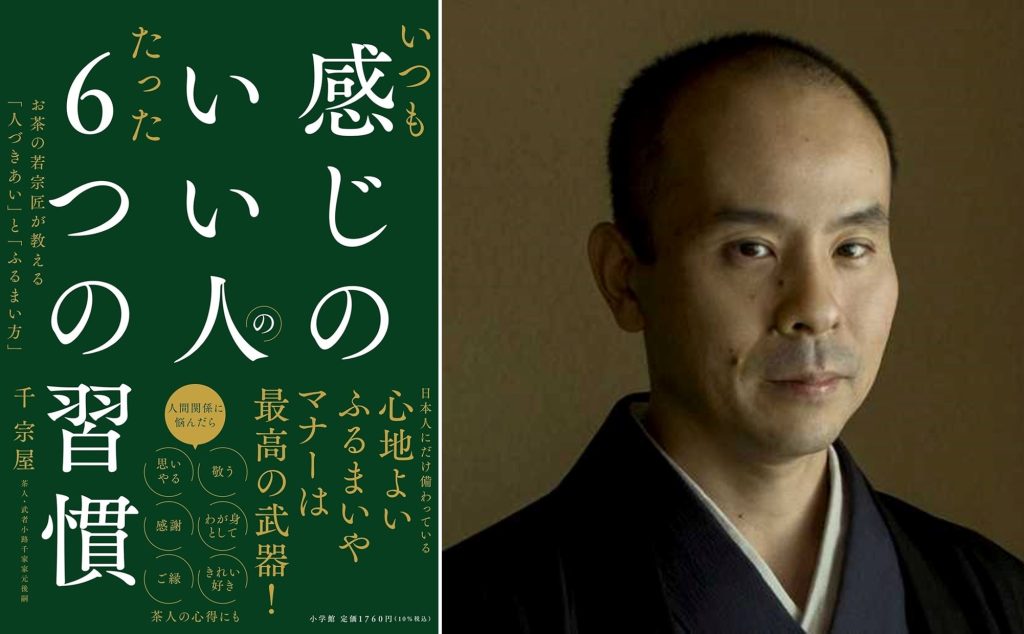

千宗屋さん新刊『いつも感じのいい人のたった6つの習慣』発売&イベント開催のお知らせ

2024.10

12

Flower decorations of the Heian aristocracy and the attire of celestial maidens handed down to the present day Sawada Toko ‘Bisso no Nippon: The history of dressing up’

2024.10

08

片岡千之助の連載 Que sais-je「自分が何も知らない」ということを知る旅へ!#002 身体と空間

2024.10

07

3歳で初舞台!数々のハプニングも…狂言師のキャリアは一筋縄ではいかない【狂言プリンス「笑い」の教室】 vol.5

尚、聞き手はオフィスの給湯室で抹茶をたてる現代茶道ユニット「給湯流茶道(きゅうとうりゅうさどう)」。「給湯流」と表記させていただく。

2024.10

03

暮れゆく秋――、失恋の悩みを詠った鎌倉時代の男女 馬場あき子【和歌で読み解く日本のこころ】

2024.10

02

演者と観客にとって特別な『仮名手本忠臣蔵』【文楽のすゝめ 四季オリオリ】第5回

2024.09

27

「ロエベ財団」主催の特別写真展を堪能!『和樂』読者限定イベントレポート【長野 御代田】

2024.09

19

人間の「生」を笑いで描く。日本舞踊家・尾上菊之丞×狂言師・茂山逸平、伝統文化の“隣の芝生”

2024.09

17

今、男性アイドルが日本舞踊の舞台に立つ理由。「BOYS AND MEN」本田剛文、三十の手習い

2024.09

15

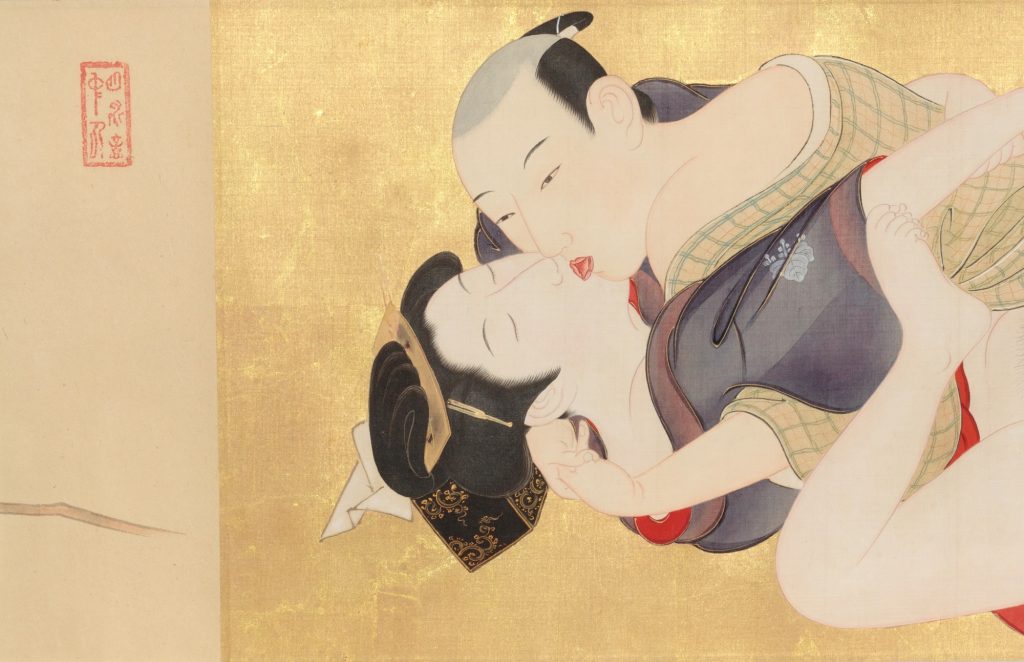

The Japanese view of gold changed by the introduction of Buddhism Sawada Toko ’Bisso no Nippon: The history of dressing up’

2024.09

14

Weaving, weaving, weaving and devouring in the land of longing for tsumugi! Kimono trip by Ranno Hana【Yuuki, ed.】

人気記事ランキング

最新号紹介

※和樂本誌ならびに和樂webに関するお問い合わせはこちら。

※小学館が雑誌『和樂』およびWEBサイト『和樂web』にて運営しているInstagramの公式アカウントは「@warakumagazine」のみになります。

和樂webのロゴや名称、公式アカウントの投稿を無断使用しプレゼント企画などを行っている類似アカウントがございますが、弊社とは一切関係ないのでご注意ください。

類似アカウントから不審なDM(プレゼント当選告知)などを受け取った際は、記載されたURLにはアクセスせずDM自体を削除していただくようお願いいたします。

また被害防止のため、同アカウントのブロックをお願いいたします。