憧れ続けられるのは幸せなこと。歌舞伎俳優の市川染五郎が語る、あの時あの舞台の“こしらえ”

塚田史香

2024.09

24

2024.09

19

人間の「生」を笑いで描く。日本舞踊家・尾上菊之丞×狂言師・茂山逸平、伝統文化の“隣の芝生”

2024.09

06

10分で狐忠信、3.5秒で源九郎狐へ。歌舞伎俳優の中村橋之助が語る、あの時あの舞台の“こしらえ”<後編>

2024.08

14

歌舞伎俳優の中村橋之助が語る、あの時あの舞台の“こしらえ”<前編>

2024.06

24

古典歌舞伎は欲ばり、奥が深い。歌舞伎俳優の中村萬壽が語る、あの時あの舞台の“こしらえ”

2024.03

15

傾城と清姫の真心と執着。歌舞伎俳優の中村雀右衛門さんが語る、あの時あの舞台の“こしらえ”

2024.03

13

役者生活90年、どころではない!? 歌舞伎俳優の市川寿猿さんが大切にしていること

2023.12

13

忠臣蔵に込める「熱くなくては伝わらないもの」 歌舞伎俳優の尾上松緑が語る、あの時あの舞台の“こしらえ”

2023.10

31

古代インドの神と人間の物語を歌舞伎に。尾上菊之助が語る、あの時あの舞台の“こしらえ”

2023.10

12

「上演を重ね古典になっていく」歌舞伎俳優の坂東彌十郎が語る、あの時あの舞台の“こしらえ”

2023.09

27

夢かうつつか…中村鷹之資が語る『二人椀久』と、亡き父・富十郎への思い

2023.09

08

「一生修業、毎日初日」歌舞伎俳優の中村歌六が語る、あの時あの舞台の“こしらえ”

2023.07

28

壮大な群像劇『新・水滸伝』では宙乗りも! 中村隼人が語る、あの時あの舞台の“こしらえ”

2023.07

03

新作歌舞伎『刀剣乱舞』の衣裳も! 尾上松也が語る、あの時あの舞台の“こしらえ”

人気記事ランキング

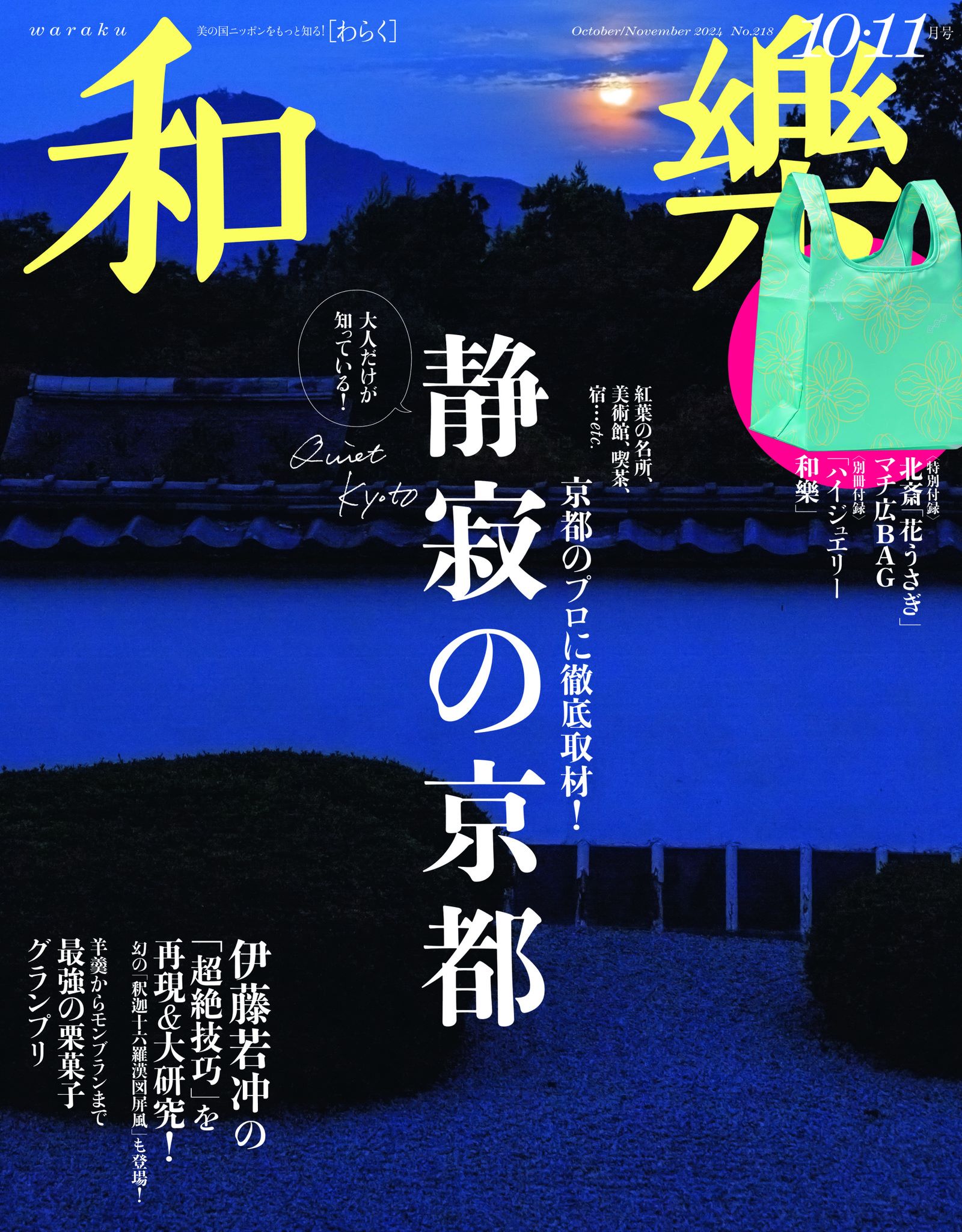

最新号紹介

※和樂本誌ならびに和樂webに関するお問い合わせはこちら。

※小学館が雑誌『和樂』およびWEBサイト『和樂web』にて運営しているInstagramの公式アカウントは「@warakumagazine」のみになります。

和樂webのロゴや名称、公式アカウントの投稿を無断使用しプレゼント企画などを行っている類似アカウントがございますが、弊社とは一切関係ないのでご注意ください。

類似アカウントから不審なDM(プレゼント当選告知)などを受け取った際は、記載されたURLにはアクセスせずDM自体を削除していただくようお願いいたします。

また被害防止のため、同アカウントのブロックをお願いいたします。