元祖アートディレクター光悦

琳派という美の様式は、江戸初期の上層町衆文化が台頭する時代に巡り合わせた本阿弥光悦(ほんあみこうえつ)という優れた才能の持ち主が、俵屋宗達(たわらやそうたつ)を始めとする優れた才能と出会うことで誕生した「近世の花」でした。その様式は平安時代の伝統を重んじながらも新しいスタイルをもっていたことから、「桃山ルネサンス」「王朝回帰」などと表現されることもあります。もちろん、光悦も平安の文化に強い憧れをもっていました。そしてその憧れを書に向け、自らのスタイルを築き上げています。またそれは幅広い工芸のデザインへと広がっていきました。彼の功績は、自らの手と技で形をつくる限界を超えるために、構想を描き、その造形を組織したプロ集団にゆだねたところ。つまり、今のアートディレクターに近いことを四百年以上前に実践していたのです。

抜群の構成力

光悦は、自ら寛永の三筆(本阿弥光悦、近衛信尹、松花堂昭乗)の筆頭と自負するほどの書の達人でした。書そのもののうまさもさることながら、紙という制限された空間に、文字を巧みに配置する感性に優れていて、それは暮らしの中で比較的ざっくばらんに書くような手紙から、下絵と和歌を組み合わせた色紙や巻物、工芸品にまであまねく行き渡っています。ではどんなふうに優れていたのでしょうか。光悦の書の見どころは、ずばり「超調和の美」。かなのような不均衡なものをどうつなぎ、どのように配列すればバランスがとれるか。光悦は、その構成が見事なのです。

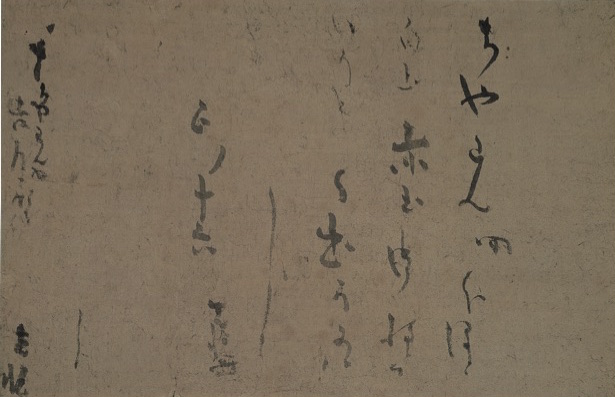

例えば、下の手紙をご覧ください。 光悦筆『ちやわんや吉左宛書状』樂美術館蔵

光悦筆『ちやわんや吉左宛書状』樂美術館蔵

楽家に茶碗用の土を注文する内容ですが、太い線と細い線の組み合わせや、右に飛び出た四の字など不思議なリズムをもちながら、全体のバランスは絶妙で気持ちいいのです。急ぎで書いたような手紙ゆえ、ごく自然にしてしまったことなのかもしれませんが、だからこそすごい感性の持ち主だということを実証しています。

下絵のある紙の場合も同様で、今度は絵を生かしながらどう字を入れるかに感性を発揮しています。光悦の書、宗達の絵という色紙や巻物を見ると、絵と書が互いに共鳴し合い、生かし合っています。書を見れば、文字を追うことができ、絵も意識され、絵を見るのに字はじゃまでない。

下の色紙など、かなり大胆な月の絵にもかかわらず、光悦は絶妙な位置に書を入れて立体的空気感を残しています。 光悦筆・宗達下絵「金銀泥下絵和歌色紙『月図』」五島美術館蔵

光悦筆・宗達下絵「金銀泥下絵和歌色紙『月図』」五島美術館蔵

宗達は、光悦が評価し、下絵などを発注していた絵師ですが、こうした作品を見ていると、お互いが切磋琢磨してよりよい作品を生み出した印象を受けます。難しい下絵にもやすやすと文字を散らす光悦に、宗達は刺激されたことでしょう。光悦は、宗達のような才能と出会い、自分の感性を何倍にも生かしました。ひとりでは成し得ないことも、才能と才能が出会って集団となれば大きな成果を生み出します。つまり琳派は、書の達人である光悦の周りに才能ある人々が集まったからこそ今に息づく芸術となりえたのです。 光悦が鷹ヶ峰に結んだ草庵を前身とした光悦寺に残る「光悦垣」は、作庭でも才能を発揮した光悦が考案したもの。写真/世界文化フォト

光悦が鷹ヶ峰に結んだ草庵を前身とした光悦寺に残る「光悦垣」は、作庭でも才能を発揮した光悦が考案したもの。写真/世界文化フォト

-2012年和樂7月号より-