対照的な紫式部と清少納言

この夏の始め、電気の引かれていない施設に宿泊する機会があった。夜の始めまでは発電機が動いているが、ある時刻になるとそれがいきなりぶつっと切れる。オイルランプが前もって渡されてはいたものの、現代の明かりに慣れた目にはその灯も心もとない。おかげで廊下で派手にすっころびかけたが、一方でいつになく強く感じたのは窓の向こうから聞こえて来る風の音と草の香りだった。

現代人は知覚する情報の八割以上を、視覚によって得ていると通説的に語られる。ならば闇によって視界が閉ざされれば、おのずと聴覚や嗅覚といった他の感覚は研ぎ澄まされるのかもしれない。

――春の夜の 闇はあやなし梅の花 色こそ見えね 香やは隠るる

(春の夜の闇は理屈が分からない。闇に隠れて梅の花の色は見えないというのに、香りまでは隠すことは出来ていないのだから)

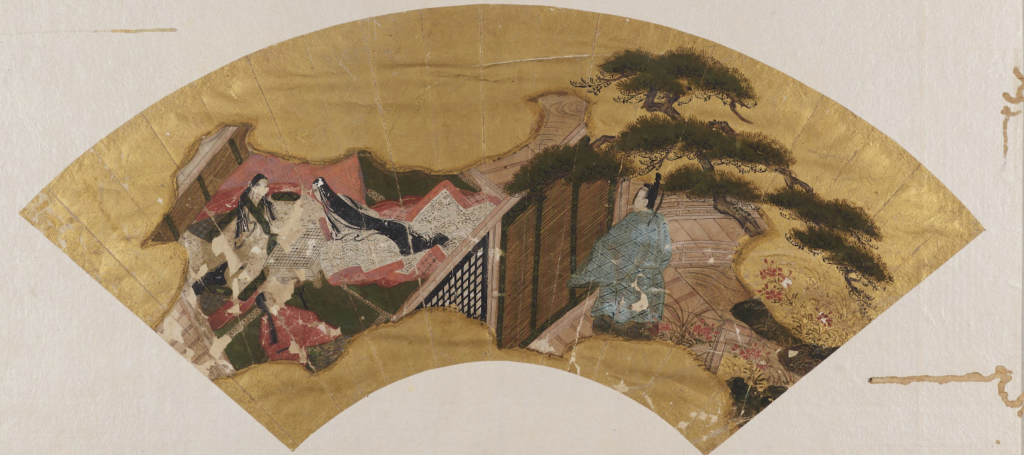

平安時代前期の歌人・凡河内躬恒(おしこうちのみつね)はこう歌に詠み、闇の中の梅の色と香りを見事に対比させた。闇の色が深ければ深いほど、香りから受ける印象は鮮烈なものとなる。『源氏物語』や『枕草子』といった平安期の女流文学作品には、しばしば「薫物」が登場する。香料そのものや香を着物に移す行為を指す言葉で、当時の貴族社会は香りと切っても切れぬ関係にあったのだ。

とはいえ『源氏物語』の作者・紫式部と『枕草子』の作者・清少納言は、ほぼ同じ時代に宮廷社会に生きた女房だが、二人の作品に登場する薫物はずいぶん異なる。『源氏』梅枝巻は主人公・光源氏が親しい女性たちに薫物の調合を行わせるシーンがあり、平安期の薫物について語る上ではしばしば引き合いに出される箇所。当時の香は白檀・沈香・丁子といった材料の組み合わせによって作られており、侍従・黒方・梅花・荷葉など当時の社会で基礎的な調合とされていた薫物が登場する。ただこれらの薫物は調合者によって差違があり、それが個人の美意識をも反映することとなる。『源氏』の作中では女性たちの気性がそれぞれの作った薫物にもよく現れるわけだが、一方の『枕草子』では、意外なことに具体的な薫物の名称や調合についてはまったく描かれていない。

――よくたきしめたる薫物の、昨日、一昨日、今日などは忘れたるに、引きあけたるに煙の残りたるは、ただいまの香よりめでたし。

(しっかりと衣のたきしめておいた薫物が、昨日、一昨日、今日などは忘れていたのに、久々に衣を開いてみた時、残り香が漂ってくる様は、たった今たきしめた香よりもすばらしい)

――心ときめきするもの。雀の子飼い。ちご遊ばするところの前わたる。よき薫物たきて一人臥したる。唐鏡のすこし暗き、見たる(後略)。

(心がときめくもの。雀の子を飼うこと。乳飲み子を遊ばせているところの前を通ること。上質の薫物をたきながら、一人で横になること。唐渡りの鏡の少し曇っているところを見ること)

少なくとも『枕草子』の記述から汲む限り、清少納言は特定の香をストレートに楽しむことより、それを感じる状況を愛おしんでいたように見える。平安期を代表する女房二人の性格が垣間見えるようで興味深い。

実力社会でもあった平安時代

ところで二人の女流文学者が生きた時代より百五十年ほど後には、藤原範兼(ふじわらののりかね)という貴族が天皇の命令のもと、『薫集類抄』なる書物をまとめている。これはその名の通り、薫物に使う材料や配合量、また調合の仕方をまとめた書物。前述の通り、当時の薫物は同じ名を有していても、個人によって調合が違う。このため同書には当時の調香の名手とされた人々の考えた配分比率も載っている。そんな香の名人たちの筆頭に記されるのは、平安時代初期の貴族・藤原冬嗣。あの藤原道長の直系の先祖であり、死後、天皇の外祖父として太政大臣位を贈られた人物である。その他に確認できる名人は、たとえば桓武天皇の皇子である賀陽(かや)親王、ちょうど藤原冬嗣と同時代に生きた貴族・滋野貞主(しげののさだぬし)、はたまた藤原道長の姉である藤原詮子(ふじわらのせんし/あきこ)など数多いが、注目すべきは高位の貴族・皇族に混じって、身分の低い官人の名も記されていることだ。

たとえば大和常生という人物は、『薫集類抄』では計四種類の薫物の調香者として名前があるが、彼は「延喜御時蔵小舎人也」――つまり、十世紀初頭、醍醐天皇の時代、蔵人所(くろうどどころ)で働いていた小舎人(こどねり)だと記されている。蔵人所とは天皇直属の機関で、その長官は宮中でも重い役職であったが、小舎人とは雑務全般に当たっていた下級役人に過ぎない。そんな人物の考案した調合が、平安期の藤原家繁栄の礎を築いた冬嗣や親王と並んで書物に記されるとは、と驚かれるむきもあるかもしれない。

だが平安時代とは天皇を中心とし、主に藤原氏によって政治が取られる身分社会だった一方、特殊な才があればそれを認められるという、ある意味、実力主義の世の中でもあった。先ほど引用した「春の夜の」の歌の作者・凡河内躬恒などもその一例で、彼は役人としてはあまりぱっとせず、丹波国(現在の兵庫県東部)や和泉国(大阪府南部)といった地方役所の中級官吏として生涯を過ごしたが、歌人としては天皇の行幸に従って歌を奉ったり、醍醐天皇の勅命によって編纂された『古今和歌集』の編纂にも携わっている。

大和常生は、正史には名が登場しない人物。しかし『源氏』の註釈書『河海抄(かかいしょう)』では、蔵人所の高官として出世した貴族・源公忠(みなもとのきんただ)とともに調香に当たったと記されている。この記述が正しければ、大和常生は同じ役所の上司と薫物を作ったわけで、彼のその才は身分の垣根を取り払うものだったとも言える。

思えば香りとは空間をたゆたい、時に思いがけぬ遠くまでこぼれ出るもの。ならばそれを得意という大和常生という男もまた、そんな香の煙のように宮廷社会を生きた自在な人物だったと言えるだろう。