「和船細工」(わせんざいく)という言葉自体、一般的にはあまり耳慣れないものかもしれません。でも、お刺身を盛る「舟盛り」ならば、旅館の食事などで見たことがある方も多いはず。「和船細工」を平たく言えば、日本で独自に発達してきた木造船である「和船」の模型を作ること。かつて実物の和船を作っていた船大工が、老後の趣味や小遣い稼ぎの手段としても関わることの多かった工芸なのだそうです。そんな「和船細工」に情熱を傾け、失われた漁師町の景色を蘇らせている人に出会いました。

意外と身近な工芸?和船細工とは…

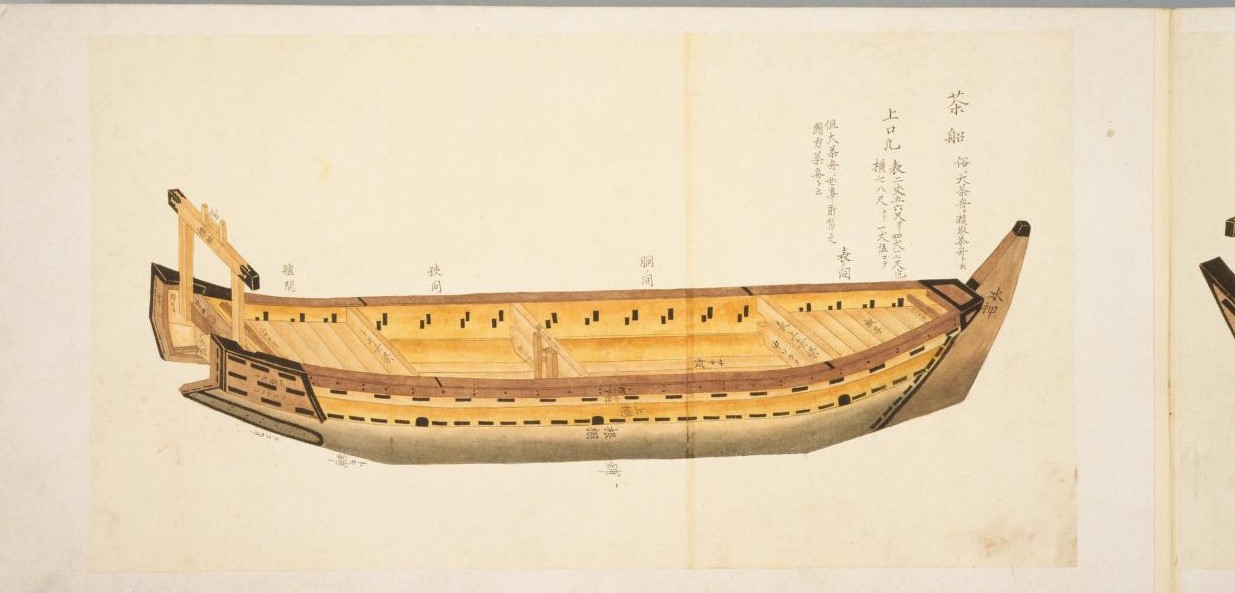

「和船(わせん)」といえば、浮世絵や名所図会の中には、無数と言っていい程描かれているのに、現代の日常生活の中ではほとんど見る機会がない物のひとつ。陸上運送が主流となっていく昭和初期頃までは、日本の船大工による木造の「和船」こそが、人々の移動や物流を支える第一の手段でした。流通の変化にともない船大工も激減してしまい、和船はもはや絶滅危惧種。絵の中でしか、ほとんど見ることのできない存在になりつつあります。

そんな和船を「立体的に見てみたい!」 という願いを叶えるのが「和船細工」という工芸。その中でも、圧倒的な精度と作品数を誇るのが千葉県在住の和船細工師・中山幸雄さんの作品です。

昭和28(1953)年、漁業が盛んだった東京・大田区の羽田に生まれ、漁師や船大工に囲まれて子ども時代を過ごしたという中山さん。

「私の和船細工を見た人が『なんで和船を好きになったのか?』なんて尋ねてくるんです。でも答えに困っちゃうんですね。子どもの時、漁師だった父の船にしょっちゅう乗っていたのがきっかけですから。好きという以前に、和船は生活の一部だったんですね」。

中山さんの和船細工は、素人目にも「模型」と呼ぶことさえはばかられる程、緻密に作られているのがわかります。それは、単に船の形を模して作っているのではなく、和船の古い資料を漁り、現役を引退した船大工たちへの聞き込みを重ね、船の構造を徹底的に研究しながら製作をしてきたからなのだそうです。

きっかけは、漁師だった父の船

「明治生まれだった私の父は羽田で、江戸時代から続く伝統的な荷船(にぶね)に乗っていたそうです。重い砂利を多摩川から船に積んで、運んで下ろして、っていう。その砂利が日本橋などの街の土台になったわけですね」。

しかし昭和に入り、時代は伝統的な水上輸送からトラックなどによる陸上輸送へと大きくシフトチェンジしていきました。中山さんの父は、この変化にともない、昭和7(1932)年頃に荷船の仕事をやめ、漁師に転向して一家を養うようになります。

「父に荷船の仕事について尋ねても『お前に言ってもわかるわけないだろ』って詳しく教えてくれませんでしたね。でも、『漁師の方が荷船の仕事よりはるかに楽だ』って言ってたくらいだから……相当な重労働だったと思いますよ」。

そんな父の背中を見て育った中山さん。幼少期から人一倍手先が器用だった事もあり、中学生の頃には、当時流行り始めたプラモデルに熱中。やがて、市販品では飽き足らなくなり、厚紙を使って自ら図面を引き、父の乗っていた船の模型を作るようになりました。

「私が高校2年だった頃、父の友人の船大工がうちに遊びに来たんです。それで、私の作った船の模型を見て『あの船、誰が作ったんだ?』って言うんですよ。父が『うちの倅(せがれ)だよ』って答えたら、まぁその船大工が関心してくれましてね。それで私に『おい、お父さんの船の寸法を教えてやるから、今度は厚紙じゃなく木で模型を作ってみろ』と言うんですよ。それが、私がこの和船細工を作ることになった一番初めです」。

その後、定年退職を迎えるまでの会社員生活と定年後の今に至るまで、中山さんが時間を見つけては独学を重ね、製作した和船細工は120種類200隻を超えるそうです。

消えゆく船大工の知恵が息づく中山さんの和船細工

現代の船の多くはFRP(繊維強化プラスチック)で作られていますが、日本で独自に発達してきた和船は厚板(木材)で作られるため、やがて水の中で朽ちて分解してしまいます。つまり、江戸時代や明治時代には無数にあったはずの和船の実物は、現在ほとんど残っていないということ。

そんな状況にも関わらず、中山さんが精密な和船を再現できる理由――それは、先ほど触れたように、もう数少なくなってしまった船大工たちへの綿密な聞き込みをしてきたからです。

「それはもう、あちこちの船大工を探しては聞きに行きました。今も生きてる船大工は高齢だし、職人上がりですから『この船、どう作るんですか?』なんて質問してもパッと答えてはくれません。しばらく一緒に船の昔話をして、盛り上がってくると堰(せき)を切ったように色々と教えてくれるんですね。それでも話の途中で『その(船の)用語、漢字はどう書くんですか?』なんて訊こうものなら『おい、こっちは国語のお勉強してんじゃねんだ』って言い返されちゃったりね(笑)。船大工という職業は、小学校を出たらすぐに弟子入りしてなっていくもの。親方から『あ』と言われたことは『あ』と覚えてる」と話す中山さん。

ある船大工は、一緒に船の修理をしていた時に、中山さんが船に釘をさす音を聞いただけで、釘がしっかりとささっているかどうかを判別できたそう。「やる時は思い切りやらないといい船が作れるようにならない、っていうのがその船大工の教えでしたね。釘をさす時は、思いきってしっかりさす。手先でちょこちょこやるな、と。失敗する時はしっかり失敗しろっていう事でしたね」。

文字通り「身体で覚える」を実践してきた船大工たち。その気質や船造りへの考え方を理解し、本音で話してくれるための努力は惜しまなかったそうです。

「私が和船細工を作りながら思うこと? そうだね、子どもの時に見たあの船はこんな形だったなぁ、なんて船の動いている姿を思い浮かべて、勝手に夢を膨らませているだけ」と、顔をほころばせた中山さん。心の中で生き生きと水の上を進む和船の姿。それらを形として残したい、という願いが込められているからこそ、中山さんの和船細工は今にも動き出しそうな姿をしているようです。

果てしなく緻密な和船細工の秘密

「この写真を初めて見たとき、私は大喜びしたんですよ」と、ある一枚の写真を指差した中山さん。それは、船の大きな舵が写った大正時代の写真でした。

「この舵、よく見るとわかるんですが…手前に向かってくの字に入り込んだカーブがあります。これを『けこみ』っていうんです。なるべく奥までしっかり水を掴めるように、木材をこう削るんですよ。こんな事まで知ってる船大工は、もうほとんどいなくなっちゃいました」。大きい帆柱を立てるタイプの和船は、少しでも『けこみ』をつけないと、舵がしっかりと利かないのだそう。

「それからこれは昭和に入ってから登場した、和船にエンジンを搭載したタイプ。エンジンを乗せると、船のバランスが崩れ、後ろの部分が沈むからお尻が大きくなる。そこをちゃんと再現してます。エンジンのない和船は、お尻の方まですっと綺麗な形をしているんですけどね」

こちらは、葛飾北斎の最高傑作とも讃えられる『神奈川沖浪裏』にも描かれている「押送船(おしおくりぶね)」。活魚を積んだと言われる船内の様子も、こうして立体で見るとぐっと臨場感が湧いてきます。

幼少期を過ごした羽田浦の思い出とともに

和船細工のほか、羽田で行われていた海苔作りの風景を再現したこちらも中山さんの作品です。「養殖した海苔をここで細かく刻んで、簾(す)に乗せて干す。海苔の旬は冬だから、海苔用の簾はこうやって、夏のうちに作っておくんですね。海苔を通じて、一年の流れを感じることができたんですよ」。

今となっては空港のイメージが強い大田区・羽田には、かつて「羽田猟師町」という町名があり伝統的に漁業が盛んでした。しかし、昭和に入り飛行場建設などで埋め立てが進んだ結果、昭和37(1962)年には羽田の漁師たちは漁業権を放棄することになります。伝統的な海苔作りの姿は失われてしまいましたが、中山さんの作品の中でその時代の姿を見ることができます。

「昔は、アサリも山程獲れた。今はホンビノス貝らしいけどね…(笑)。冷蔵庫がなかった頃だから、問屋も『割当』(わりあて)っていって決まった量しかアサリを買ってくれないんですよ。だから私みたいな子どもは、バケツいっぱいの売れ残りのアサリを持って、親戚の家を配って回るわけです。そうすると『ほらお駄賃』なんておばちゃんがお金をくれたりね」と懐かしそうに語る中山さん。「漁師の町だったから、言葉が荒っぽい人もいるし、大きな声で話せないような怖い思い出もあるんですよ(笑)。でも、そういう触れ合いは楽しい思い出」。

過去を懐かしみつつも、時代の移り変わりとともに必要とされる物が変わっていくのは仕方のないこと、と割り切る中山さん。

「それでも皆、昔の日本が懐かしい、とか言ってしきりに浅草に行ったりするんだから面白いよね。その時代の事を知らなくても昔の人がどうやって暮らしていたのか興味をもつわけだし。私がこうやって形を残した船を見て、昔の羽田を知らなくても何か親しみとか懐かしさとか感じとってもらえたら、って思ったりしますね」。

生まれ育った時代の景色が失われていくのは、誰にとっても寂しいこと。しかしその記憶をもつ人が、こうして一つ一つ形を残してゆくことで、また新たな町を愛する気持ちが育まれていくのかもしれません。

(参考)

大田区ホームページ

木造和船 中山幸雄の世界

公式webサイト:https://edowasen.wordpress.com/