2021年5月12日(水)から6月20日(日)までの期間、武蔵野美術大学 美術館・図書館で『膠を旅する―表現をつなぐ文化の源流』展が開催されています。日本画における膠(にかわ)は、おおざっぱに言うと、画材を支持体(和紙や板、絵絹など)に定着させる接着剤で、繊細で豊かな絵画表現を支えてきました。一方で膠は、使われている箇所が簡単に分かるものではないので、知られる機会が少ない画材でもあります。

本展は、そんな膠に関する非常に珍しい展覧会です。以下、貴重な展示の見どころをご紹介します。

日本画を支える陰の立役者

さまざまな場面で活用され、作品保護にも適した膠の特性

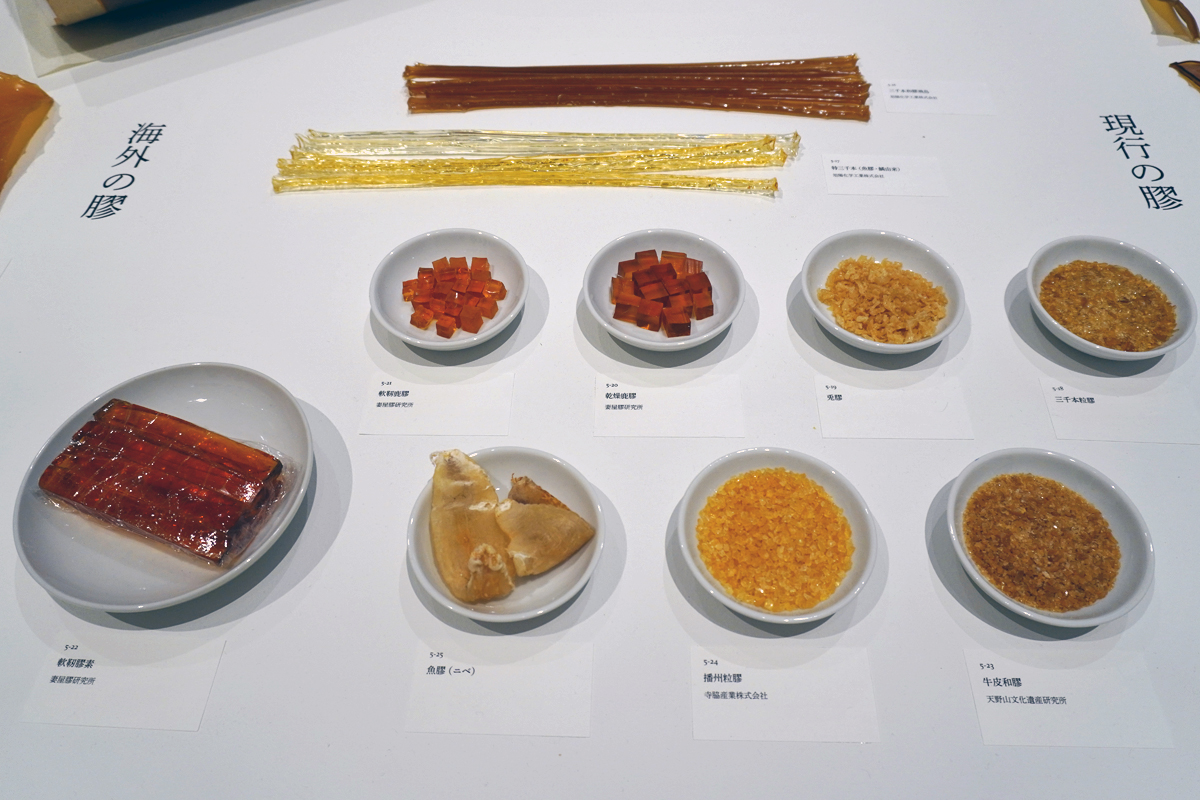

本展の第一章「Ⅰ—膠を旅する」の会場に入ると、黄色や茶褐色のゼリーのような物体が、壁面や陳列台にずらりと並んでいます。これらはすべて膠で、日本画の画材として使われてきた伝統ある三千本膠や、粒状で透明度が高いパール膠(粒膠)、墨用に使われる墨膠など、ヴァリエーションの豊かさに圧倒されます。

そもそも膠は、動物の皮や骨、腱などを煮出し、繊維質の高タンパク排出液であるコラーゲンを濃縮し、固めて乾燥させたもの。日本画制作の際は、湯に溶かし、膠液にして使用します。膠液は、紙に定着させるために絵具を溶くほか、明礬(みょうばん)を混ぜて礬水液(どうさえき)にし、にじみ止めとして使うなど、さまざまな場面で活用されます。

※明礬…成分は硫酸アルミニウムカリウム。日本画においては膠液に混ぜ、和紙や絵絹などのにじみ止めとして使用する礬水液として使う。

日本画制作においては、画材の準備にかなりの時間を取られます。しかし日本画家の内田あぐりによれば、「不便とか面倒くさいと感じたことは一度もない」とのこと。日本画家たちにとって画材を準備することは、制作に向かうための準備であり発想が生まれる時間に該当するものと思われます。

会場にある陶器の壺は、腐れ胡粉(くされごふん)を入れるためのもの。腐れ胡粉は、絵の上で胡粉(牡蠣の貝殻を粉砕したもの)を盛り上げて描く際に使われ、胡粉や膠を団子状(胡粉団子)にした後、熟成(腐敗)させて乾かし、その後砕いて新たに膠を入れ、練り合わせてつくります。展示されている胡粉団子は、壺に入れて土に埋め、2~3年後に掘り出したとのことです。腐れ胡粉の製法は土着的で、どこか呪術的ですらあります。日本画の繊細な美が、そういった複雑な手続きによって支えられているのだと知ると、鑑賞するときの心構えや感慨も変わってくるのではないでしょうか。

多種多様な膠や、関連する道具が展示されている中、画面を外側にして巻かれた絵画がひときわ目につきます。こちらは内田あぐりの《輪舞図》で、1976年に縦約2メートル、横約3メートルもの雲肌麻紙(くもはだまし)に、岩絵具や墨で描かれた大作。45年前の作品にも関わらず画材の剥落や退色、ひび割れ等がなく、非常にきれいな状態です。これは絵をパネルなどから剥がして保管する際に、画面に水を霧吹きで湿らせてから外側にして大きく巻きます。そうすると良いコンディションで画面が傷むこともなく、場所も取らずに保管をしておけます。

※雲肌麻紙…麻と楮を原料とする和紙。紙の表面が雲のように見えることからこの名がついた。厚みがあって丈夫なので、日本画の制作に使用されている。

※岩絵具…主に鉱石を砕いてつくられた粒子状の絵具をさす。単一で接着しないので、膠液が接着剤となる。天然鉱物でつくられた「天然岩絵具」と、人工的につくられた「新岩絵具」「合成岩絵具」があり、天然岩絵具は色数が少なく高価である。

※墨…書や日本画で使用する墨は、油や松を燃やして採取した煤(すす)を、膠で練り固めて乾燥したもの。

数十年前の画材が今なお鮮やか

画材に対する情とこだわり

カラフルな絵皿や「膠」と書かれた容器などは、1987年に亡くなった麻田鷹司のアトリエに残されていたものです。画材はつい最近まで使われていたように鮮やかで、絵具と膠を練り合わせる際の指の跡も残っており、作家の画材に対する丁寧さや愛情を今に伝えます。この絵皿に新しい膠を加えれば、今でも絵具として使えるそうです。

麻田鷹司は純文学系の小説や文芸誌の表紙に多くの絵を提供しています。会場の原画と、原画が表紙になった本を見ていると、抽象的ながらも力強い絵が、絵皿に残る繊細な画材で生み出されたのだと実感できます。

手前右:麻田鷹司《大岡昇平『母六夜』表紙のための原画》岩絵具、箔、膠、和紙/個人蔵

奥にあるのが絵を原画とした本の表紙

膠には非常に多くの種類があり、画家たちはそれぞれの表現にあった膠を使っています。《夜の箱「骨」》の作者、泉桐子は若い画家ですがパール膠を使っているそうです。《夜の箱「骨」》は岩絵具や墨、胡粉や膠など日本画由来の画材が使われていながら、教会の祭壇画を思わせる神秘的な雰囲気があり、日本画表現の豊かさや奥深さを示しているように思いました。

日本画家たちの飽くなき挑戦

革新的な表現を支える膠

日本画家たちは、新しい表現を発見・活用しようと日々挑戦しています。彼らの作品には、「これが日本画なの?」と驚かされるものも数多くあります。

第ニ章「Ⅱ—膠がつなぐ表現のかたち」に展示されている麻田鷹司の作品《牛舎》は、牛や人が直線的で抽象化されており、キュビズムの油彩画のようですが、近づいてよく見ると微細な光沢があり、岩絵具など日本画の画材で描かれていることが分かります。

《牛舎》の下絵(《『牛舎』のための習作》)は、日本画の画材ではなく油彩で描かれています。そのため《牛舎》には、油彩画の特性やタッチを日本画に持ち込もうとした成果が結実していることが伝わってきます。

荒々しい筆致がどこかベルナール・ビュフェの油彩画を思わせる絵は、毛利武彦の《檻》。この絵が放つ暴力的なまでのインパクトは、日本画の上品で柔らかい印象とは真逆に思えますが、よく見ると箔が貼られており、日本画の画材が使われています。これほどまでに強く荒い表現が、岩絵具や墨、箔や膠などの繊細な画材でも可能なのだと感服させられる作品です。

※箔…金・銀・銅・錫などの金属を薄く打ちのばしたもの。日本画のほか、衣装や工芸品にも使われる。金属を薄く均一に延ばす技術は日本独自のもので、煌びやかなので装飾などに使われるが、岩絵具同様に値段が高く扱いも難しい。

《檻》のはがき大のドローイング《画稿片々》は、小さな紙が荒々しい線で埋め尽くされています。中には穴が開いた作品もあり、強靭な筆致を日本画に落とし込もうという挑戦と意気込みが感じられます。

展示会場の最後にあるのは内田あぐりの《河》。複雑で有機的な水の流れを思わせるこの作品は、表面が波打っており、絵自体が水をはらんでいるようです。日本画の画材は水分が多いのですが、この作品は特に、水に溶けて柔軟性を持つ膠の特性が活かされているのだと感じました。

膠というニッチな画材をテーマとする『膠を旅する―表現をつなぐ文化の源流』展。さまざまな種類の膠と、膠を使った作品が展示されている会場はダイナミックで美しく、まるで展示空間が一つのインスタレーションのように見ごたえがありました。

現状、土日のみ、完全予約制での公開となっていますが、できれば広く共有され、膠そのものの魅力と、膠の力を活かした日本画の魅力が伝わればと願ってやみません。

取材協力:内田あぐり(日本画家)、大野智世(武蔵野美術大学 美術館・図書館 学芸員)

※トップ画像: photo by 北澤智豊

展覧会基本情報

展覧会名:「膠を旅する——表現をつなぐ文化の源流」

場所:武蔵野美術大学美術館 展示室4・5(〒187-8505 東京都小平市小川町1-736)

会期:2021年5月12日(水)〜2021年6月20日(日)

月・水・木・金曜【学内限定】12:00-18:00

土・日曜【一般(学外)限定】①10:00-12:00、②12:30-14:30、③15:00-17:00

一般予約はこちら

休館日: 火曜日

公式HP:https://mauml.musabi.ac.jp/museum/events/17269/

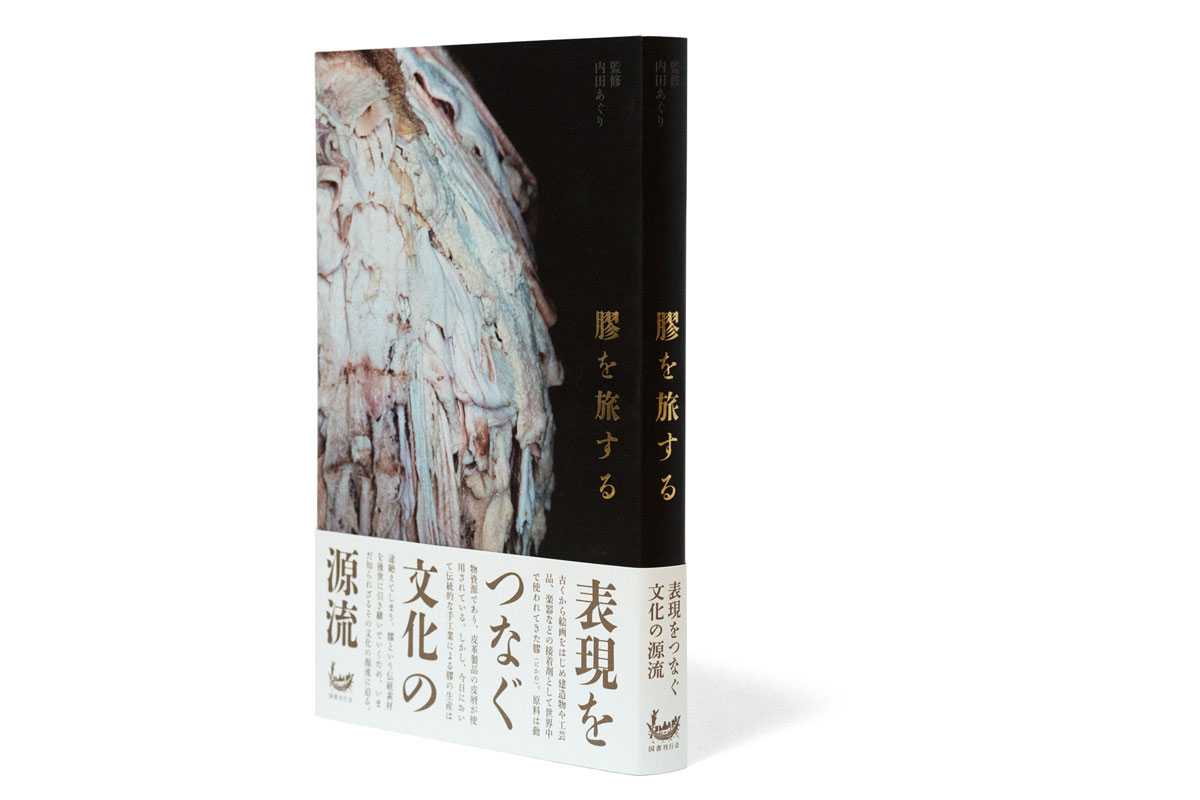

関連カタログ

『膠を旅する』

監修/内田あぐり

著者/青木茂、上田邦介、金子朋樹、北澤智豊、北澤憲昭、小金沢智、後藤秀聖、

朴亨國、山本直彰

定価/4,180円(本体価格3,800円)

寸法 /16 x 2 x 25.8 cm

頁数/240頁

※展覧会は、本書を出発点として構成されています。

ご購入はこちらから