きらびやかな宝飾品で身を装い、飾りつけること。そこには「美しくありたい」「暮らしを彩りたい」という人間の願いがあります。

新連載「美装のNippon 〜装いの歴史をめぐる〜」では、作家・澤田瞳子氏にさまざまな装身具や宝飾品の歴史をたどっていただき、「着飾ること」に秘められたふしぎをめぐります。

瓔珞(ようらく)の語ほど、美しい言葉はない

歌人にして早稲田大学文学部教授であった会津八一(1881~1956)の和歌に、奈良県・室生寺の国宝・十一面観音立像を詠んだ次のような作がある。

うらわかく ほとけいまして むなだまも ただまもゆらに みちゆかすごと

八一の特色である総ひらがなの和歌は目に優しく、彼が愛した奈良の光景を淡い夢のごとく我々の前に提示してくれる。

平安時代前期に作られたこの十一面観音立像は、檜材の一木造り。千年の時を経ながらも、わずかに開いたおちょぼ口を始め、そこここに美しい彩色が残っているのが特徴で、八一が「うらわかく」と評したのも納得ができる瑞々しさに満ちた御像である。中でもひときわ目を惹くのが、高さ二メートル近いの像の胸元から裾へと長く垂れ下がる瓔珞(ようらく)の美しさだ。まるで美しく澄んだ滝が御像の上を流れ下っているかのようで、巨大なはずの御像を少女の如く可憐に見せる効果をもたらしている。

八一が用いた「ゆらに」という言葉は、古代の『日本書紀』や『万葉集』にも登場するもので、ものが揺れる様子やその音を示す。つまり八一はここで、

「胸から垂れ下がる玉や、手から垂れ下がる玉が音を立てながら揺れ、道を行くかのようだ」

という決してありえぬ光景を歌に詠んでいる。そんな彼の幻想を誘ったのが、少女めいた本像の顔貌であるとともに、美しく流れ下る瓔珞であることに、異論がある人は少なかろう。

瓔珞とは今日では一般にあまり使わぬ言葉であるが、もとは古代インドの貴族層の装身具全般を指す。仏教の東漸に従って、仏像の頭部や腕・胸元の飾り、更には胸元や冠の飾り全般を意味するようになった語である。

ペンダント、ネックレス、首飾り、チョーカー……珠玉を連ねた装身具を現す言葉は、現在でも数多ある。しかしわたしはその中で、この「瓔珞」の語ほど、美しい言葉はないとかねがね思っている。詩人・北原白秋は新体詩「全都覚醒賦(ぜんとかくせいふ)」の中で、「天は金沙の星月夜 あふけば諸辰十二宿 銀の瓔珞かがやかに 宝座をめぐる天宮の 霊彩高く端厳と 華麗を尽くし真無量」と空にかかる星々を銀の瓔珞に例えている。美しい夜空にきらきらと光る珠列が目裏に浮かんでくるような詩句ではないか。

我々が現在寺院で見かける仏像は全体的に色が暗く、ひと言で言えば「渋い」お姿であることが多い。だがたとえば釈迦如来は経典によれば、「金色相」「丈光光」という身体の特徴を備えているとされている。つまり、全身は金色で光を放つというわけだ。これは仏が常人ならざる存在であることを示しており、瓔珞もまたただのファッションではなく、そんな尊い仏を飾るためには欠かせぬ大切な品なのである。

だからもし今後、寺院にお出かけのことがあれば、ぜひ仏像たちを彩る装身具にも目を向けていただきたい。きっとこれまで「渋い」と思っていた諸像が、どれだけ華やかな宝飾品に飾られているかに気づき、仏像を見る目が変わるはずだ。

千年以上の時を隔てて、いま確かに受け取り続けている

さて、そんな日本の仏像の中でわたしがもっともきらびやかと考える宝飾品を身につけておいでの御像が、やはり奈良にある。それは大仏で知られる東大寺、法華堂の国宝・不空羂索観音像だ。

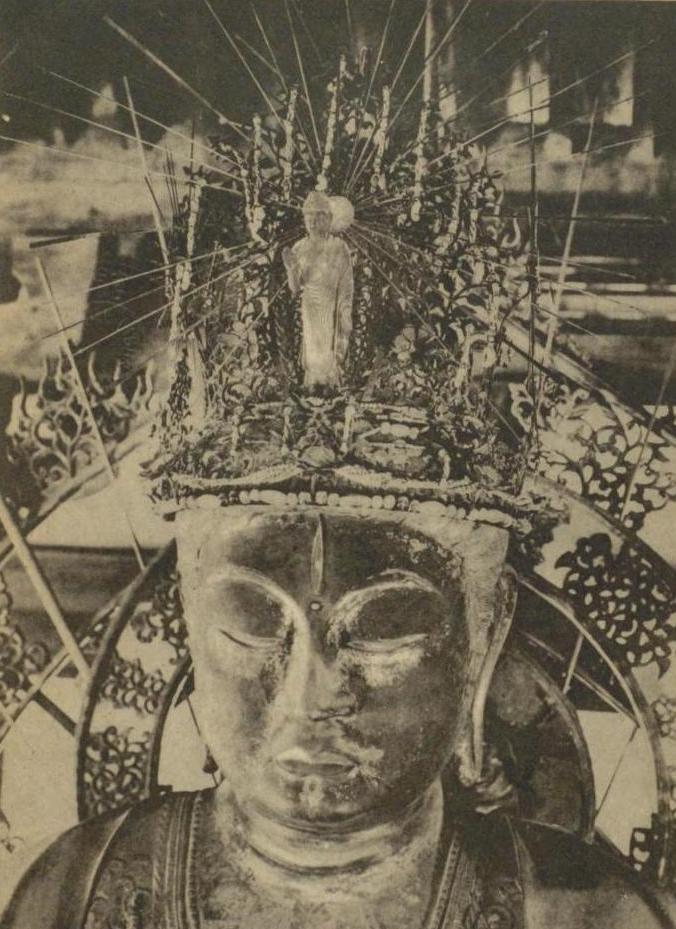

この御像は高さ約三・六メートル。八世紀に制作され、悩める衆生を漏らさず救おうとしてくださる八本の腕を持つ観音さまである。あまりに巨大な御像かつ堂内が薄暗いため、うっかりしていると見通しがちなのだが、実はこの御像は頭の上にきらびやかな宝冠を乗せていらっしゃる。

高さは約八十八センチ、重さは十一キロに及ぶ巨大な冠で、翡翠や真珠・琥珀など、用いられている宝玉類は実に一万個あまり。普段は当然、御像の頭上に安置されているため間近では見られないが、ごく稀に調査・研究などに伴って下ろされ、東大寺ミュージアムなどで公開されているため、機会があればぜひご覧いただきたい。

中央には銀製の小さな阿弥陀如来像が据えられ、その背後からは銀製の光状が放射線状に広がっている。だがそんな光輝く様をわざわざ表現する必要がないほどに、宝冠全体がきらびやかと映るのは、籠にも似た本体部分のそこここから、色とりどりの小さな玉を連ねて垂らされているためだ。

東京理科大学教授・中井泉氏たちの研究によれば、多数の宝玉類の中には弥生時代から古墳時代にかけて作られたガラス玉も含まれており、中には海外産と推測される品もあるという。また同様に用いられている翡翠の勾玉や水晶の切子玉の中には摩耗しているものも含まれ、宝冠が制作された時点で、長い歳月受け継がれてきた宝玉類が用いられていると推測されるそうだ。

ちょうど四年前の五月一日に執り行われた現天皇陛下の即位礼の日、皇后・雅子さまが着用なさったティアラは、明治天皇の皇后以来、五代の皇后が受け継いできた特別なティアラであった。またはるかに皇族には及ばぬものの、我々一般人の家庭でも「祖母からもらった指輪」「母親から引き継いだネックレス」など、長い時を超えて引き継がれる宝飾品は様々あるだろう。

東大寺を創建した聖武天皇は、日本を仏法の加護を受ける国にせんと欲し、あらゆる立場の人々が心を一つにして大仏を造営することを願った。そんな聖武が法華堂・不空羂索観音像の建立に、どこまで関わっていたのかは分からない。だが宝冠に用いられる珠の伝来を見る限り、そこには人から人へと時を超えて受け継がれる思いが込められていることは間違いない。

何かを装うこと、飾ること。それはいつの時代も変わらぬ不変の行いであり、だからこそ人の思いが強くにじみ出る。壮麗な冠に光る玉は、我々になにも語ってはくれない。しかし確かにそこにあった人間の祈りと願いを、我々は千年以上の時を隔てて、いまその輝きを通じて確かに受け取り続けているのである。