7世紀には知られていた、虎と豹の毛皮

一年の終わりが見えて来る季節になると、毎年思い出す詩がある。小学校の頃の国語の教科書に載っていた、阪田寛夫(1925~2005)の「年めぐり」だ。「かるた たこあげ げんきなこ」から始まり、七五調のリズムで一年の風物詩を歌い上げるこの詩の中には、「きりのげた」や「しかのこえ」など二十一世紀の都市在住者からすれば、一種の郷愁を感じさせる言葉も多数含まれている。

しかしその中でももっとも目にすることが少なくなったのは、十二月を彩る言葉のひとつ「けがわがいとう」ではなかろうか。そもそも「外套」の言葉は今日では完全に「コート」に取って代わられたし、動物愛護運動の広まりや人工毛皮の性質向上もあって、今日、町中でオールファーの製品を身に着けている人を目にすることは非常に稀だ。

ただ歴史を遡れば、防寒に優れ、文様や毛並みが美しい毛皮は、古来、多くの人々に愛されてきた品。奈良時代に編纂された歴史書『日本書紀』には、天武天皇十五(686)年に朝鮮半島の新羅からやってきた使者が、様々な宝物や織物などとともに「虎豹皮」を持参したと記されている。

虎(とら)や豹(ひょう)は様々な漢籍・仏典に多く登場するにもかかわらず、日本には本来生息しない動物。しかしながら模様の美しさなどから、その毛皮は奈良時代・平安時代の日本では大変珍重されていたらしい。平安時代の儀式書『延喜式』では、虎の皮は五位以上の役人、豹の皮は参議以上の役人しか身に付けてはならないと記されている。

虎と豹がすでに厳密に区別されているのは面白いが、参議以上とは現在で言えば閣僚クラスの高級官人。古代社会において豹の皮は、ごく一部の人しか使えぬ超高級品だったわけだ。

末摘花が着ていた毛皮が意味するもの

奈良時代、聖武天皇の治世において左大臣として重きを為した皇族・長屋王は、その屋敷跡から膨大な量の木簡が出土したことで知られている。その木簡の中には実は、「豹皮文六百文」と記されたものがある。これは、当時の日本にとって最大の毛皮供給源であった渤海国(現在の中国東北部から朝鮮半島北部にあった国)からの輸入物を、長屋王家が購入した際の記録らしい。長屋王が政変によって死に追いやられた直後の天平十一(741)年、渤海からの使いが献上した毛皮が「大虫(虎皮)七張、熊皮七張、豹皮六張」とさして枚数が多くない事実からは、これらの品が相当高価な品だったと思い知らされる。

平安時代初期、醍醐天皇の皇子であった重明親王は、来日した渤海使の前に黒貂(くろてん)の裘(きゅう。皮のころも)を八枚も着て現れ、人々を驚かせた。黒貂は虎・豹皮と並んで、渤海から多く輸入された品であるが、面白いのはこの時の渤海使は実は貂の裘を一枚しか持参していなかったことだ。このため使者は大変恥ずかしい思いをしたという。財力を周囲に知らせる道具として、毛皮が効果的な役割を果たしていると分かるだろう。

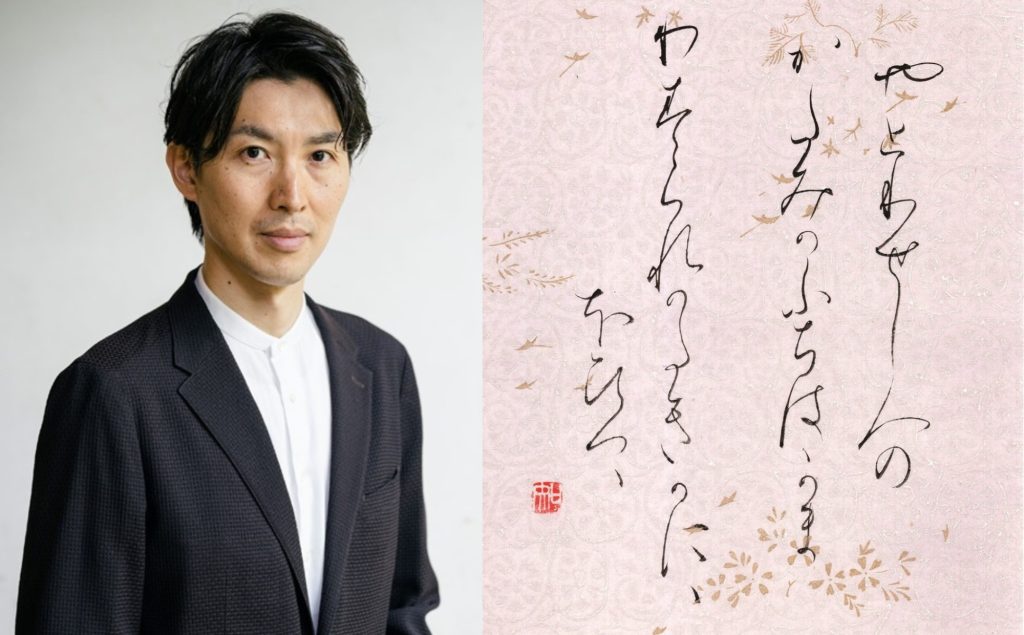

とはいえ今日でも着る物にはすべからくTPOがあるように、平安時代もいくら高価だからといって、いつでも誰でも毛皮を着ることが褒められるわけではなかった。紫式部の手になる『源氏物語』では、落魄した皇族の姫・末摘花が「表着には黒貂の皮衣、いときよらに香ばしき(十二単のもっとも上に着るものとして、黒貂の毛皮の衣のとても綺麗で香が染み付いたもの)」を着て登場する。

そもそも末摘花は『源氏物語』中一番の不美人として描かれる人物。しかも黒貂の毛衣の内側には、ひどく色褪せた襲(かさね)に汚れきった袿(うちき)を着込むというなかなか奇妙な取り合わせをしている。その中で黒貂の毛皮だけが場違いなほど美しいと描くことで、紫式部はこの家の父親存命時の栄華を象徴的に表現している。

源氏はそんな末摘花の姿を見て、

「若い女性の着るものとしては不釣り合いで、仰々しい。とはいえこの毛皮がなくては、さぞ寒いことだろう」

と内心呟く。当人からすれば精いっぱい着飾ったわけだろうが、今も昔も毛皮の扱いは難しいと思い知らされる。

紫式部とほぼ同時期を生きた清少納言は随筆『枕草子』の中で、「むつかしげなるもの(むさくるしいもの)」の一つに、「裏まだつけぬかわぎぬの縫い目(裏生地がまだついていない皮衣の縫い目)」を挙げている。生地が堅く、太い針でざくざくと縫わねばならぬ毛皮は、確かにそれだけで見れば大変あらけないものと映るだろう。皮衣が美しく高価であればこそ、なおさら目につくギャップに気づく清少納言の鋭い眼差しに驚かされる。

かぐや姫が燃やした毛皮

ところで平安時代の皮衣の中でもっとも著名な品といえば、やはり『竹取物語』に登場する「火鼠の皮衣」ではあるまいか。

火鼠とは想像上の動物で、大陸南方・火山国の火の中に住む白鼠。一説に体重は千斤(約六百キロ)、毛の長さは二尺(約六十センチメートル)というから、鼠という名の割には相当な大型動物だ。

その毛皮は火にくべても燃えないと考えられていたらしく、竹の中から生まれたかぐや姫は五人の求婚者の一人・阿部御主人(あべのみうし)にこれを要求する。御主人は金に糸目をつけず、唐国の貿易商に使いを送って火鼠の皮衣を買わせようとするが、商人の側はそれが如何に高価で貴重な品かをくどくどと伝え、価格のつり上げまで企む。その甲斐あって、火鼠の皮衣とされるものは無事に御主人の手元に届くものの、姫はこれが本物かどうか確かめるためにと皮衣を火にくべてしまい、結果、それはめらめらと焼け落ちてしまう。

ただ、真実、火鼠の毛皮ではなかったとしても、『竹取物語』の記述によれば、唐からやってきたその皮衣は「色は深い青色。毛の端は金色に輝いており、立派なことは比べようがない」という品だったとある。青に金色とは現実の動物とは考え難いので、恐らくは人の手で染められた毛皮だろう。毛皮そのものが高価だった事実と併せ考えれば、いくら偽物とはいえ、その皮衣自体もなかなかの値打ちものだったと推測せねばなるまい。

せっかく大枚をはたいて取り寄せた品を焼かれた時の阿部御主人について、『竹取物語』は「顔は草の葉の色にていたまへり(顔は草葉色にあおざめていた)」と記す。平安時代の毛皮について学んだ上で読み返すと、かぐや姫の行動はいささかやりすぎでは……と思わずにはいられない。