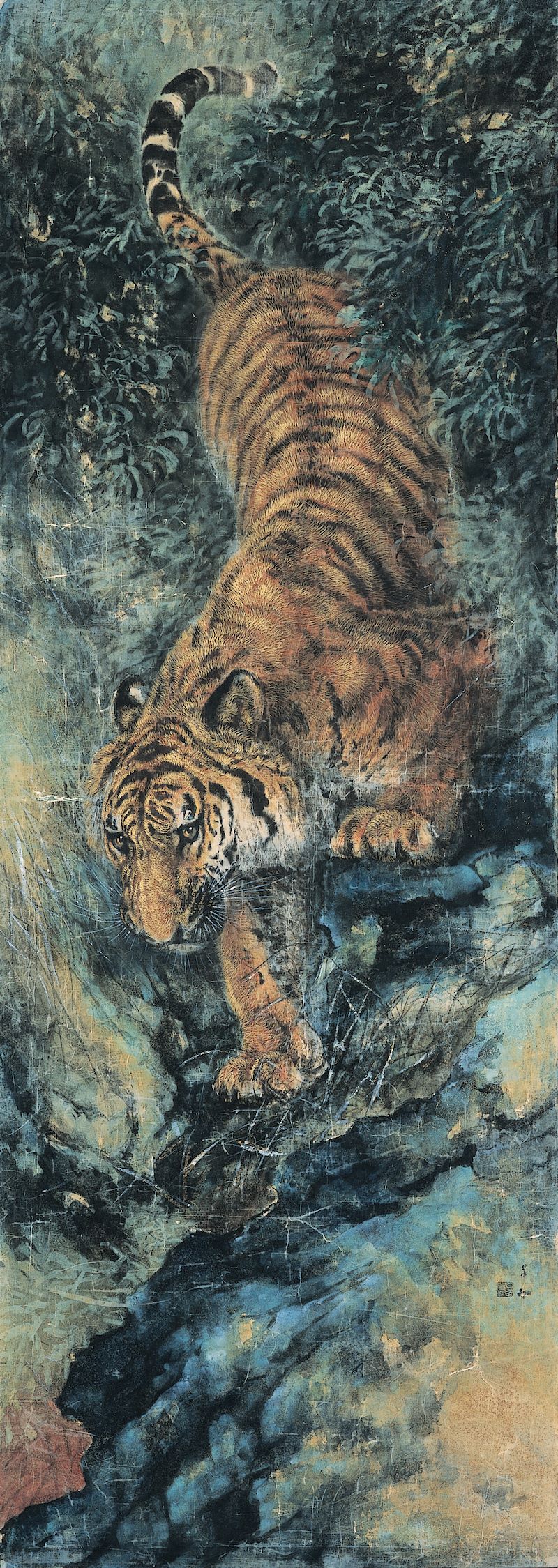

明治33(1900)年、パリ。万国博覧会会場では一頭の虎を描いた日本画がパリっ子の話題をさらっていた。画家の名は大橋翠石。パリ万博で唯一日本人で金メダル(金牌)に輝いた無名の青年である。翠石は明治37(1904)年にアメリカで行われたセントルイス万博でも金メダルを受賞し、名実ともに世界で最も高く評価された日本画家の一人となった。

しかし、残念なことに現在彼の名を知る人は少ない。結核と闘い、何度も愛別離苦を味わいながら画業を心の支えとして立ち上がり、より高みへと進化していった翠石の魅力について、岐阜県美術館学芸員・芝涼香(しば すずか)さんに聞いた。

虎の翠石、毛描きの筆を自ら考案

――大橋翠石の虎は凛としてとても気品がありますよね。特にこの毛並み…思わず顔を埋めたくなります。遠くを見つめるような澄んだ瞳がとてもきれい。威厳がありますが、なんだかかわいいですね。

芝:翠石は「虎の翠石」と異名をとるほど、虎の画を極めた人でした。毛並みの美しさは翠石ならではの技法です。毛描きのための特殊な筆を自ら考案し、自在に駆使することで独自の画風を生み出しました。本人も「この毛描き以上の工夫がなければ、翠石の虎を模しても翠石以上の者はでないであろう」と家の人に語ったそうです。

――翠石ってどんな人だったのでしょうか?

芝:本名を大橋卯三郎(通称宇一郎)といい、慶応元(1865)年4月22日、現在の岐阜県大垣市新町2丁目に、大橋亀三郎・さとの次男として生まれました。大橋家は代々染物屋を営んでいて、かなり裕福でした。父の亀三郎は絵画に関心が深く、中国清代の文人画家で胡公寿(ここうじゅ)の門人・朱印然(しゅいんぜん)が大垣を訪れた際には自宅に泊めて画法を学んだといいます。

こちらが翠石の略年譜です。

家族恋しさのあまり、戻ってきた翠石を諭し奮い立たせた母さと

――おかあさんはどんな方だったのでしょう。

芝:しっかりした人だったようです。幼い頃から絵を描くのが好きだった翠石は、15歳の時、大垣の文人・戸田葆堂(とだ ほどう)に師事して本格的に絵画修業を始めます。19歳で京都に行き、天野方壺(あまの ほうこ)に就いて南画(中国の南宗画に由来し、日本では江戸中期以降盛んに描かれるようになった。)の勉強を始めますが、21歳になったある日、突如荷物をまとめて大垣に戻ってきてしまいます。母のさとはそんな翠石を厳しく諭しました。

「男子ハ志ヲ立ツ、中道ニシテ廃ス可(べか)ラズ。一家団欒ハ歓フ可シト雖(いえど)モ、芸術ノ進捗、時機ヲ失スル恨アリ」(男子が画家になろうという志を立てたのならば、途中でそれをやめてはなりません。一家団欒は喜ぶべきことではあるけれど、芸術を進めていくための大切な時を失ってしまうおそれがあります)―「断崖を越え続けた虎の画家 大橋翠石再考」より(村田隆志著・大橋翠石展監修者・大阪国際大学准教授)

この言葉に奮い立った翠石は画家への志を新たに、明治19(1886)年、上京して渡辺小華(わたなべ しょうか)の門を叩きます。小華は蛮社の獄で切腹した渡辺崋山の息子です。崋山は武士でしたが文人・画家としても名高く、父の画才を受け継いだ小華は東洋絵画会を結成するなど幅広く活躍しました。翠石を実の子どものようにかわいがり、衣食や生活費を与えて面倒をみていたようです。秘蔵の古画を徹底的に模写させ、写生も奨励しました。おかげで翠石の画技は短期間に驚くほど上達しました。

猫が描けるなら虎も描けるんじゃない?

――若き日の翠石の作品が大垣市のお隣垂井町にあるとうかがいました。

芝:垂井町では毎年5月2日から4日にかけて「垂井曳軕まつり」が行われ、3輌の曳軕が出ますが、翠石はそのうちの一つ、東町「鳳凰山」のため「鳳凰山舞台障子絵 群鶏之図」を描きました。「明治廿三年歳次甲寅春暮 麋(び)城(じょう)(※大垣城の異名) 翠石(写)」の落款があり、4枚の舞台障子に鶏が描かれています。翠石の落款がある現存最古の作品です。「垂井曳軕まつり」は660年以上もの歴史があり、そんな大切な曳軕の障子絵を任されるくらいですから、当時、翠石の名声は近隣の町にまで広まっていたものと思われます。

――いつごろから虎を描くようになったのですか。

芝:翠石は元々動物好きで、猫の絵が得意だったそうです。ある時、知人から「猫が描けるなら虎を描いてみてはどうか」と勧められて、虎を描くようになったといわれています。

―実際の虎を写生したことはあったのでしょうか。

芝:濃尾大震災後、その焼け跡で生きた虎の見世物興行が行われました。震災で亡くなった父の納骨のために訪れた京都の市中で円山応挙(まるやま おうきょ)の虎画の写真を発見した翠石は、日夜模写に励みながら試行錯誤の日々をおくっていましたが、実物を写生する願ってもないチャンスに恵まれて10日間ほど興行に通い続け、その骨格や肉付きを間近でつぶさに観察し、写生に没頭したのです。応挙も虎の毛皮を模写研究しましたが、実物を見ることはかないませんでした。翠石は虎を実見することで、写実的で肉感的な独自の画風を確立していったのです。

I will never forget that picture.

――無名の翠石が万博に出品できたのはなぜでしょう。

芝:明治28(1895)年4月、31歳になった翠石は第四回内国勧業博覧会に「虎図」を出品し、初めての展覧会入選を果たします。その後次々に作品を発表し、実績を積み重ねていきました。そんな中、生涯の後ろ盾となってくれる人物との出会いもありました。勧業博覧会の監督官庁である農商務省(かつて農林業や商工業を司った国の行政機関)の要職にあった金子堅太郎です。

――金子堅太郎とはどういう人ですか?

芝:金子は明治政府の要職を歴任し、大日本帝国憲法の起草などにも参画した政治家です。パリ万博では臨時博覧会事務局長を務めました。翠石が内国勧業博覧会で初入選を果たした頃、翠石の虎に注目したと考えられます。パリ万博後、翠石は金子を通じて宮内省の命により御用品として虎図を制作し、明治天皇に献上する栄誉に浴しました。政界は元より経済界まで交友の広かった金子は、友人たちに愛蔵の翠石作品を見せて、さぞ誇らしげに語ったことでしょう。両者の心あたたまる関係は金子の最晩年まで続きました。

――パリ万博にほかの日本画家は出品していなかったのですか?

芝:いいえ。橋本雅邦や横山大観、竹内栖鳳、黒田清輝といったそうそうたる日本の画家が出品していましたが、ゴールドメダリストは翠石だけでした。農商務省が発行した報告書によれば、翠石の虎という画題と細密な毛描きが賞賛されたということです。

――無名の画家が一躍時の人となったのですね。

芝:そうですね。当時日清戦争で勝利をおさめ、国内でアジアの盟主としての認識が広がっていた日本にとって、パリ万博は願ってもない国力発揚の場でした。美術品は「平和的戦闘力」の証であり、金メダルを取った翠石の虎はその最たるものだったのです。4年後にアメリカで行われたセントルイス万博でも金メダルを受賞し、六曲一双屏風に描かれた雪中の虎はまるで今にも動き出しそうな迫力でとても人気があり、“perfect”と評されています。あるアメリカ人は最も印象に残った作品に翠石の虎を挙げ、“I will never forget that picture.”と記しています。翠石は明治43(1910)年の日英博覧会に「猛虎」を出品し、ここでも金牌を受賞しています。一方で明治40(1907)年には妹のゑつが35歳で亡くなり、翌年には最初の師である戸田葆堂が逝去するなど、死別の悲しみに見舞われた時期でもありました。

風光明媚で文化人や財界人の別荘地だった須磨

――この後結核が悪化し、転地療養のために大垣から須磨へ移っていますが、須磨はどんな所だったのでしょうか。

芝:現在の兵庫県神戸市須磨区にあたり、昔から「源氏物語」や謡曲の舞台などで知られてきました。気候も温暖で白砂清松の海岸が美しく、風光明媚な土地柄で、日本最初のサナトリウムである須磨浦療病院があり、最新治療が行われていました。また文化人や財界人などの豪邸や別荘がひしめく華やかな土地柄だったようです。翠石の家は桜木町という所にあり、現在の須磨離宮公園からもほど近く、1000坪もの豪邸だったそうです。須磨で過ごした30数年間、翠石は結核の療養に専念しつつ「須磨様式」とよばれる様式を確立しました。

――須磨以前と画風はどんなふうに変化したのでしょうか。

芝:須磨以前は余白を大きく残し、背景にあまり書き込むことをしませんでしたが、須磨移住以降は背景に細密な描写が見られるようになり、色彩もそれまでの淡いものから艶麗かつ濃厚なものとなりました。その背景には港町神戸で西洋文化や絵画に触れる機会があったからと考えられます。翠石は在神戸や在大阪の名士や文化人たちのコミュニティに敬意をもって迎えられ、支えられていました。翠石が須磨に移住してまもない大正元(1912)年3月、当時の神戸の政財界の中核にいた名士たちによって翠石の後援会が結成されました。

動物に囲まれ、仙人のように暮らした孤高の画家

――晩年の翠石の写真を見るとまるで仙人のようですね。

芝:翠石は須磨での住まいを近くにある鉄拐(てっかい)山にちなんで「鉄拐山房」あるいは「小仙洞」と呼んでいたそうです。花鳥風月をいかに生き生きと表現するかに心を砕き、そのためには自然の中に没入して、その神髄を得た先人たちにならうことが重要だというのが翠石の信条でした。生来内向的で人付き合いはあまり得意ではなかったようですが、箱書をもらいに来た美術店の青年にも礼を尽くして『いつもお世話になっております』とあいさつしたそうで、年齢や身分で人を差別することなく礼節を重んじる人だったのかもしれませんね。

――翠石は虎以外の絵も描いているのでしょうか。

芝:はい。元々描いていた猫、孔雀や鶴、鶏などの鳥、犬、ライオン、仏画などのほか、書もしたためています。お孫さんのお話によればピアノも弾けたし、お花を生けるのもうまかったとか。翠石の須磨の住居の写真を見ると、草や木が森のように生い茂る中に緑の蔦におおわれた家屋があります。さながら動物園のような庭で朝夕の散歩を楽しみ、動物たちを愛でながら時には写生の対象としていたようです。

芝:須磨時代は翠石にとって決して良いことばかりではなく、利き手である右手の神経痛を患い画家生命の危機に立たされたり、三男を結核で亡くし、四男が幼死するという逆縁にも見舞われました。しかし、左手に筆を持ち換えて作品を描き、創作意欲をかき立てることで悲しみを克服しながらいっそうの飛躍を遂げたのです。一人娘のチズさんが遠くにお嫁入りする際には、婚礼道具として猛虎と丹頂鶴の親子を表面、裏面に描いた六曲一双屏風を贈りました。

どこの画壇にも属さなかった翠石は日本の美術史上、忘れられた画家になりつつありましたが、多くの方々のご協力により、令和2(2020)年7月23日(木・祝)から同年9月13日(日)まで、岐阜県美術館では「明治の金メダリスト 大橋翠石~虎を極めた孤高の画家~」と題して大規模な回顧展を開催することができました。これをきっかけにぜひ、翠石ファンが増えるとうれしいです。

取材・協力:岐阜県美術館

岐阜県美術館学芸員 芝涼香

参考文献:「明治の金メダリスト 大橋翠石~虎を極めた孤高の画家~」図録 編集・発行 神戸新聞社、2020年