世のなかには想像もつかないような、とんでもないことが起こるものだ。

もう一人の自分と喧嘩した人、知らぬ間に頭が飛んでいった女、男根がぽろりと落ちた男……

読んでいるぶんには楽しいけれど、自分の身に降りかかるとなれば話はべつ。怪談と呼ぶには奇妙で、説話と呼ぶには教訓がみあたらない。今回紹介するのは、そんな謎と不思議に満ちた不気味な物語。ああ、不幸者たちに幸あれ!

世にも恐ろしい人面瘡

あるところに体調の優れない農夫がいた。

悪寒、発熱、全身の痛み。とにかく、あらゆるところが痛んでたまらない。いろんな治療を試してみたが、いっこうに回復する気配もない。それどころか、左の股のうえに瘡(できもの)までできる始末。

それは、人の顔をしていた。目と口があり、鼻や耳はなかった。

不思議なのは、この瘡ができてからというものほかの症状がおさまったことだ。しかし、今度は瘡が痛んでたまらない。

試しに瘡の口に酒を入れてみると、ややあって瘡の顔が赤くなった。餅や飯を入れてみると、人のように口を動かして、そのまま呑みこんだ。食べものを与えれば、そのあいだは痛みが治まるのだった。

いっぽう、病人のほうは痩せ疲れて骨と皮のようになった。もはや死を待つばかりである。

あるとき、諸国行脚の修行者が病人のもとを訪れた。

「この瘡は世にも稀なものです。これを患って癒えたという人の話を聞いたことがありません。しかし、ひとつだけ手段があります」

「この病さえ治れば、たとえ田地を売っても惜しくはありません」

修行者は金、石、土や草木などもろもろの薬種を買い集めると、それを一つずつ瘡の口へ押しこんだ。そして貝母(百合科植物。漢方薬にする)を与えようとしたが、瘡はこれを拒んだ。そこで貝母を粉にして口のなかへ吹き入れると、7日間のうちに瘡はかさぶたを作り癒着したという。(「伽婢子」より)

自分そっくりの死体

ある村で西岡又三郎なる男が病を患って死んだ。

野原へ埋めてやろうとすると、見慣れぬ男がやって来て挨拶もせずに死人の前に坐して声のかぎりに泣きはじめた。親族か、それとも親しい友人だろうか。一同は黙って見つめていたが、その瞬間、死んだはずの又三郎がむくりと起き上がった。

しかも、件の見慣れない男と掴みあいの喧嘩を始めたのである。

ものも言わず、殴り合い、暴れまわる二人。一同は二人をそのまま部屋に閉じこめることにした。

日の暮れた頃。

さて部屋に閉じこめた男たちはどうなっただろうか、と、不審に思いつつ戸を開いてみると二人は並んで臥せていた。

この二人、顔、髭のかたち、身につけている衣服にいたるまでそっくりで、どちらが本物の又三郎か見分けられないほどだ。仕方ない。一同は、二人を一つの棺に納めて埋めてやったという。(「狗張子」より)

生きながらにして女になった男

江戸のある山に実相坊という者が暮らしていた。高慢なところもあったが、無類の学者で優れた説法は尊崇を集めた。

さて、実相坊は信州へ赴いた折に病を患い、70日ほど寝込んだ。どうにか無事に回復し行水をしていたところ、思わぬことが起こった。

なんと、男根が落ちてしまったのだ。しかも、男根と一緒に学び修めた才智も文字もすべて忘れてしまった。以来、実相坊は酒屋の嫁として生きることにした。

あるとき、かつての友人が酒屋に立ち寄った。

女となった実相坊は客の姿を見るや驚いて隠れた。その後も顔を隠して接客をしていたが、不審に思う友人に呼び止められてしまう。

「あなたは知り合いの僧によく似ている。もしかして、彼の姉か妹ではありませんか?」

女となった実相坊は黙ったままだ。そして、涙を流して奥へ引っ込んだ。

用事を済ませた友人は帰りに件の酒屋へふたたび立ち寄った。そして改めて女を呼び出し、顔を見せて欲しいと頼んだ。実相坊は答えた。

「ええ、私はあなたの旧友です。ふと男根が抜け落ちて女になり、今は二人の子まであります」

女となった実相坊は泣く泣く語ったという。(「因果物語」より)

背中から翼の生えた男

あるところに権作という名の男がいた。この男、なにかと器用にこなすが高慢なところがあり、そのうえ仏法も平気で破るため、村の者たちには嫌われていた。

雪の降った日のことである。

白妙の衣をまとう木々の梢をみながら権作は大笑い。神も仏をも恐れぬ物言いで、例の高慢をあらわにしてみせた。それを天の者が聞いていたのかもしれない。

不思議なことに、体が朱でも塗ったみたいに変じ、鼻が長く伸びた。そのうえ両方のわき腹が刃で切り裂かれたように痛む。あまりの痛さに暴れ狂っていると鳥のような翼が生えてきた。それを見ていた権作の息子が恐ろしさのあまり長い鼻を掴んだところ、息子をひっかけたまま権作はどこかへ飛び去ってしまった。

村の者たちは親子を探したが見つからなかった。

数日後、村はずれの松の枝に息子の死体がかかっているのが発見された。しかし、権作の行方は分からないままだという。(「怪醜夜光魂」より)

私の頭はどこ?

京から下った陸奥の守の邸へと一人の女が奉公に来た。

京で宮仕えの経験のある美しい女である。なかには心を寄せる者もいた。

ある晩のことである。

一人の男が女の部屋へ忍びこんだ。そっと近寄るが、よく寝ているようで動く様子もない。几帳の隙間から漏れる光に麗しい女の姿を見ようと目を凝らしてみるが、なんと、女の頭だけがなかった。気味の悪さに誰に告げることもできず、その晩は黙って帰ることにした。

夜が明けた。

男は女の働く姿を遠くからじっと見守るが別段変わった様子はない。

その夜、赤ん坊が泣きやまずに女房たちはてんやわんやの大騒ぎだった。

「あの子も起こしましょう」年配の女が件の女のところへ行ったところ、頭がないのを目撃されてしまう。

どういうことかと見ていると、夜が明けるころにどこからともなく頭が鳥のように飛んで来て、女の枕もとに降りたち、体にくっついた。

気味悪いと思われたのだろう。女は暇を出されてしまった。

自分になにが起こっているのか知らないまま、女はほどなくして亡くなったという。聞けば別の邸でも頭が飛んでいるところを見られてしまったらしい。しかも飛んでいる頭をたらいの上に置かれ、行き所を失った頭が体にくっつかず、そのままこと切れたという。(「怪世談」より)

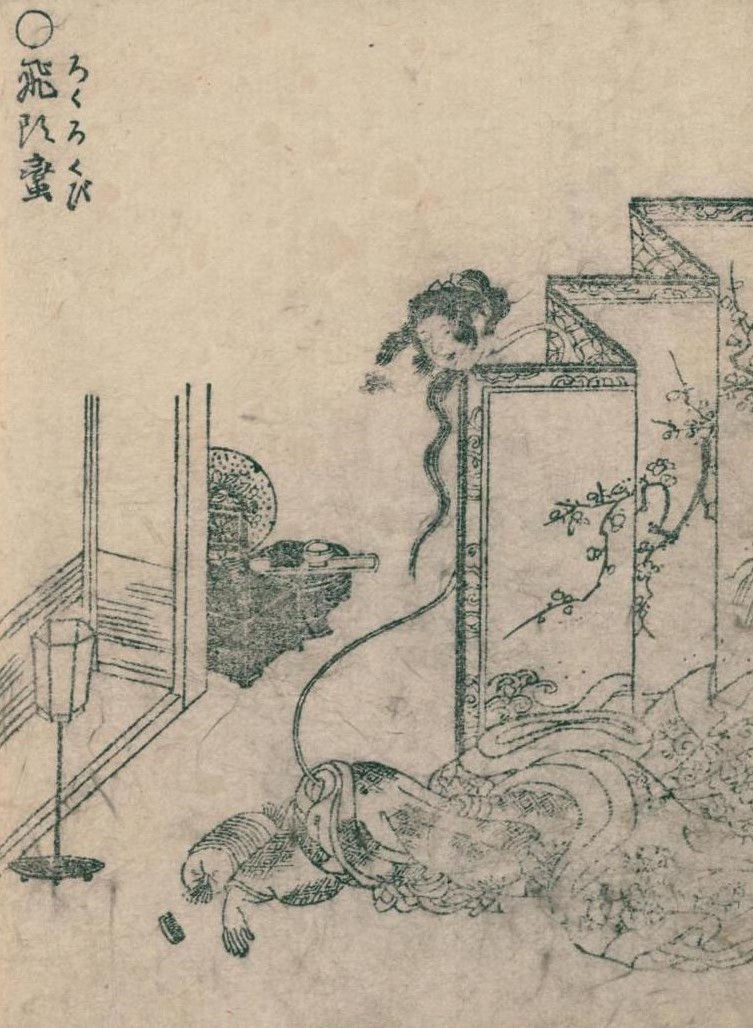

「飛頭蛮」と「ろくろくび」

頭が体から飛んでいってしまうという突拍子もない話。これは「飛頭蛮」として、日本では寺島良安の「和漢三才図会」や鳥山石燕の「百鬼夜行」にも紹介されている。私たちに馴染みの言いかたをすれば、つまるところ「ろくろくび」である。

とはいえ、かならずしも同じものではなくて、ろくろくびのほうは首がするりと伸びていくだけで(それでもとんでもない事態だけれど)体から離れてしまうということはない。いっぽう「飛頭蛮」は、本人の知らないうちに体から遊離してしまうのだからやっかいだ。

飛んでいった頭の話は、中国の古い文献にも登場する。

「捜神記」によれば、中国の南方の辺境の地には夜中にことごとく頭を飛ばす人々が暮らしているそうで、本当かどうかはさておいて、深夜にこっそり人の家を訪ねるという趣味がおありの方なら、首なし人間ばかりが眠っている場面に遭遇できるかもしれない。

それにしたって頭が体にくっつかないように枕もとにたらいを置いておくなんて意地が悪い。むごい死にざまである。

おわりに

切り裂かれたような痛みのあとで、おもむろに羽が生えてくるとか。もう一人の自分との大乱闘とか。もしも事情を知らずにその場に紛れこんだりしたら、おそらく私も肝をつぶしただろうな。

それにしても体が朱のごとく染まるとか鼻がピノキオのごとく伸びるなんて、恥ずかしい、というか、荒唐無稽でユーモアすら感じる。水浴びの最中に大切なものを落とした不運(というか不憫というか)な男の話なんて、あり得ないとは思いつつも、同情せずにはいられない。当時の価値観を色濃く反映させた物語とはいえ、それが自分の体に起こるかもしれない、と考えると、ぞっとするような怖さがある。それはおそらく、不幸に見舞われたのが「体」という、時代も性別も関係なしに、誰にとっても大切なものだからだ。

こういうとき、私はいつも昔話の「後日談」を想像せずにはいられないのだけれど、きっとろくでもない結末にちがいないな、と思うのである。

【参考文献】

須永朝彦『怪談 日本古典文学幻想コレクション3』国書刊行会、1996年