江戸時代に庶民の間で楽しまれた浮世絵のひとつに、判じ絵(はんじえ)があります。絵から連想される言葉を当てるクイズで、だじゃれやひょうきんな絵からは江戸時代の人々のユーモアを感じられます。今回は地名から15問を紹介。なんだかちょっと気分転換したいな、なんて時に、現在も残る地名がどんな絵になっているのか、頭の体操をしながら解いてみましょう!

大人も子どもも夢中になった!判じ絵の世界

Q1. 2020年3月に開業した新駅に答えが

まずはこちら。

鷹(たか)が縄(なわ)をくわえているので、答えは「たかなわ=高輪」ですね!このように、判じ絵の音(おん)をイメージしながら解いていきます。ちなみに、高輪の由来は諸説あるようです。

高輪ゲートウェイ駅開業!海の上に線路?品川のそばに海?高輪の意外な3つの歴史

Q2.葉っぱが4枚?

4枚の葉っぱが描かれており、濁点「゛」がついています。「4」→「し」。「葉」→「ば(はに濁点)」で、「芝」となります。徳川家の菩提寺「増上寺」が置かれるなど、徳川家・江戸幕府にとって重要な地でした。

Q3.男の目に注目

この男性、目が……黒い? 答えは「目黒」です! 江戸時代には鷹狩の場所としても知られていました。現在、目黒川沿いは桜の名所ですが、昭和初期に植樹されたそうです。

Q4.男性の表情から読み取れるものは?

「あ」という頭の男から「さ」という文字のおならが! それを見た男性は「くさ」そうな表情。つまり「あさくさ=浅草」となります。浅草には歌舞伎や落語など、娯楽を楽しめる場所があり、その起源は江戸時代に遡ります。

老中・水野忠邦が行った天保の改革では、風紀をとりしまるため、庶民の娯楽であった芝居小屋を廃止する命令が下りました。しかし、「遠山の金さん」こと北町奉行・遠山景元は厳しく取り締まるよりも人々の気持ちを汲むべきと考え、娯楽場所をまとめて浅草の猿若町(現在の浅草6丁目の一部)に移したのです。

Q5. 右から読むと?

右には「あ」のもじ。左はしには「か」の文字。それが「傘(かさ)」に書かれています。右から読むと商業施設「東京ミッドタウン」や、江戸城の鎮守の社として崇敬された「日枝神社」がある「あ・かさ・か=赤坂」になりますね。江戸城西側である赤坂を防御の地として重視したことから、大名や武家の屋敷町として発展していきました。

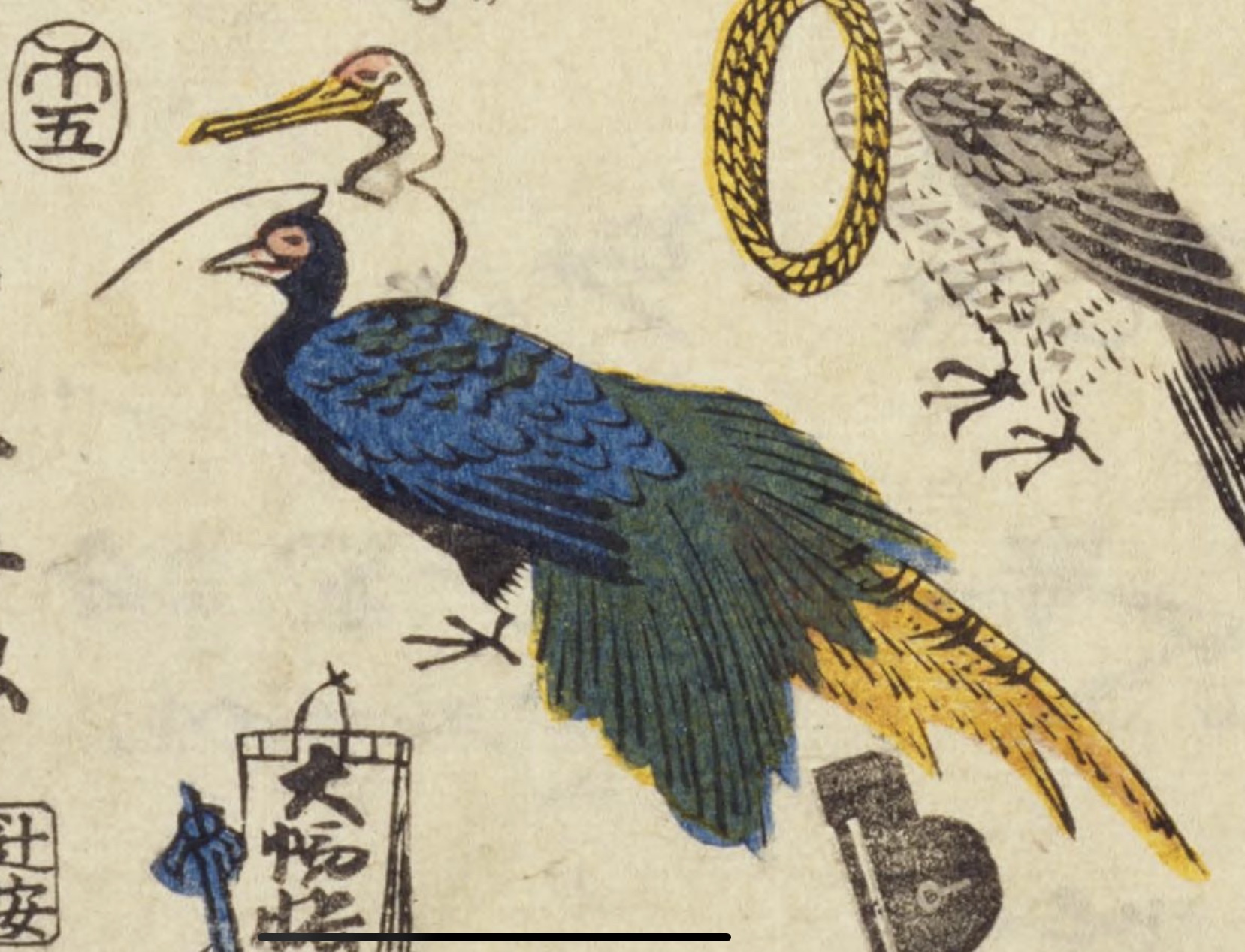

Q6. 鳥が2羽?

鶴と雉子(きじ)が描かれています。よく見ると鶴は上半身だけ。つまり「つる」の上の一文字「つ」と、「きじ(雉子)」で、市場で有名な「つきじ=築地」ですね! 元々は埋立地で、明暦の大火後の復興のため、隅田川河口にあたるこの地域が開発されました。1923(大正12)年の関東大震災で焼失した日本橋魚河岸が移転し、1935(昭和10)年に築地市場が開場しました。

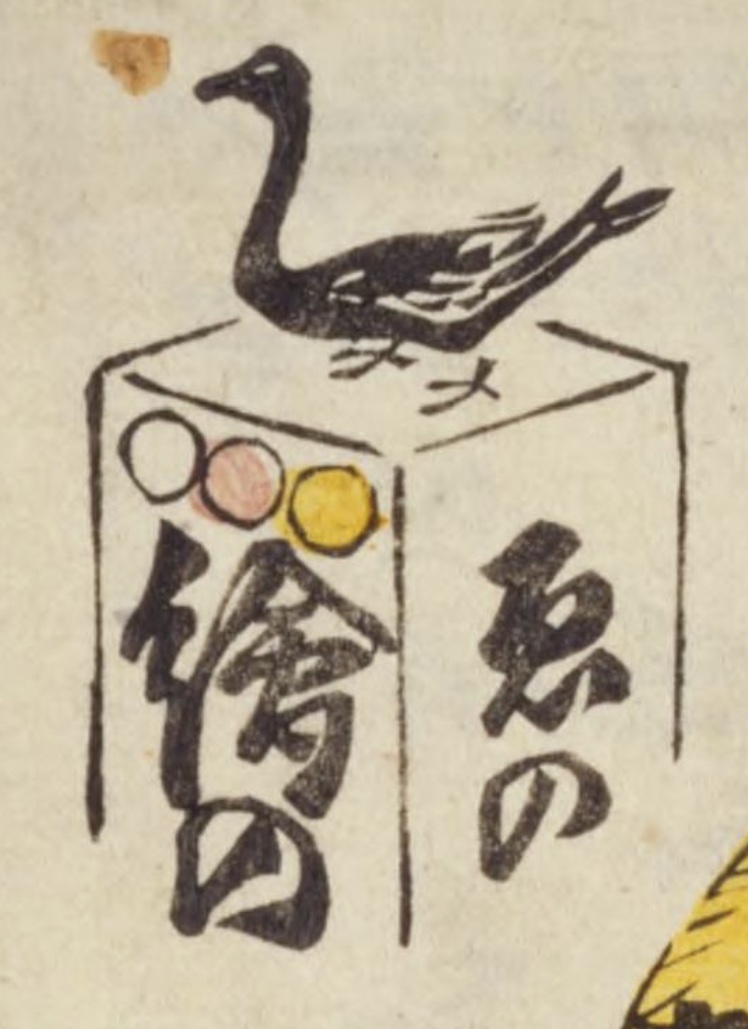

Q7. 看板の上に鵜が乗ると

看板の上に乗っているのは「カラス」ではなく「鵜(う)」です。看板は「絵の具屋」のものですが、Q6.同様、上半分だけです。つまり「鵜(う)」と「絵の(えの)」で「うえの=上野」となります。江戸城の北東にあたるとして、鬼門封じのために建立されたのが寛永寺で、江戸時代には格式と規模において日本随一の大寺院となったそうです。

Q8. また鵜!?今度は碁を打っている

今後は顔が「鵜」になっている人と「本(ほん)」になっている人と「碁(ご)」を打っています。並び替えると「本」「碁」「鵜」。東京大学のある「ほんごう=本郷」となります。本郷三丁目では、享保年間(1716〜36年)には医師・兼康祐悦(かねやすゆうえつ)が乳香散という歯磨粉を売り始め、大いに繁盛します。昔歌われた川柳に「本郷も兼康までは江戸の内」とあるのは、中仙道を北上すると兼康の店がある辺りから江戸の景観が農村などに変化したためだと考えられています。

Q9. 武士が持っているものは?

武士が「矢(や)」を4本持っています。そう、これは4(よっつ)の矢で「よつや(四谷)」となります。江戸城に近かった四谷には武家地が多かったため、武士が持っている絵になったようです。江戸城の「外濠」を渡る部分となる、現在の四ツ谷駅付近には「四谷見附」が置かれました。いざという時に将軍が甲府へ逃れるための脱出路にもなっていた重要な門だったそうです。

Q10. 矢を焼いているってどういうこと?

今度も「矢(や)」が出てきました。下から火で炙っていますが、これを「炒る(いる)」と読みます。「炒る」「矢」で答えは「いりや=入谷」です。入谷鬼子母神(真源寺)の境内では、毎年七夕の前後に朝顔市が開かれます。なお、江戸時代にハマる人が多かったのがアサガオの園芸でした。

江戸のやりすぎ? 園芸ブーム! 変化朝顔のディープな世界

Q11.歯と猫で…?

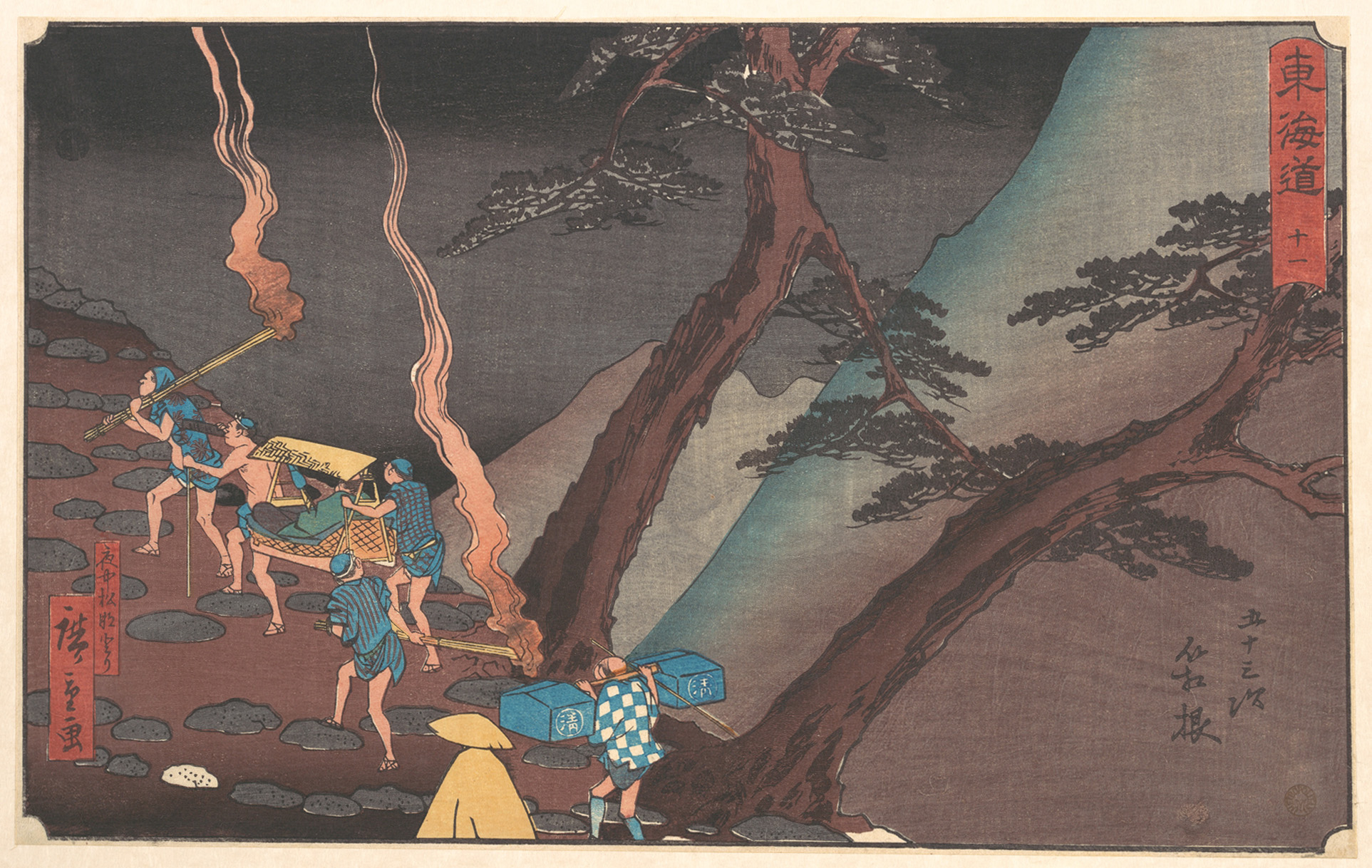

歯(は)と猫(ねこ)が描かれていて、猫は逆さま。これは逆さまから読むという意味です。つまり「はこね=箱根」となります。

こちらは広重が描いた箱根です。暗闇の中、松明だけを頼りに急な山道を旅するのってどんな気持ちだったのでしょうか。現代でいえば、暗い山道をスマートフォンの明かりで歩くようなものなのかもしれません。

Q12.鼠が咥えているものは?

文(ふみ)と鼠が描かれています。よく見ると文は上半分だけ。つまり「ふみ」の上の一文字「ふ」が入ることがわかります。鼠の鳴き声と言えば、そう、「ちゅう」です。よって「ふちゅう=府中」となります。

現在の家康が将軍職を退いた後に住んだ駿府城。その城下町である府中宿(現在の静岡市葵区)は、東海道五十三次中、最大の都市でした。府中には宿場とともに幕府公認の遊郭があり、多くの人で賑わったそうです。真ん中の女性は「ねえ、寄ってらっしゃいよ!」とでも声をかけているのでしょうか。

Q13.絵、尻に絵が!

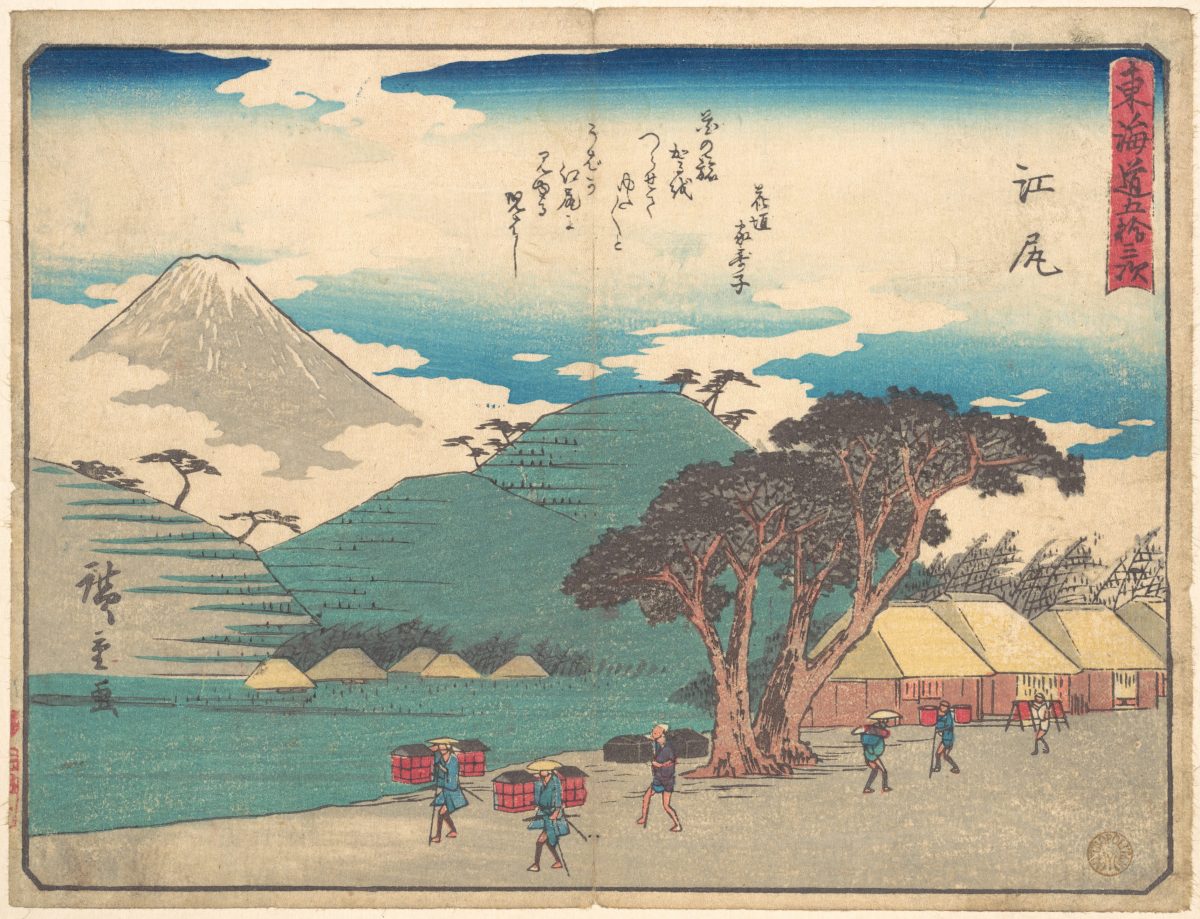

次は絵(え)が尻(しり)に貼りついています。男性の左手あたりをよく見ると濁点「゛」がついています。「しり」には濁点がついて、「えじり=江尻」となります。

のどかな田園風景の奥に富士山が描かれた江尻は現在の静岡県清水区にあたる場所。府中宿の隣の宿場でした。真ん中には、「花の旅 駕(かご)をつらせて ゆたゆたと うばか江尻に みゆる児(ちご)ばし」という狂歌が書かれています。花の旅というのは見頃の花を求める旅という意味だそうです。咲き誇る花を求めて出かけるのは江戸時代も今も変わりませんね。全体の意味は「見頃の花を求め、駕を連れてゆらゆらと進んでいると姥(うば)の目尻に江尻に続く稚児橋が見えてくる」です。

Q14.この白いものは一体……?

少し下が切れているのですが、白いものは尾(お)です。俵(たわら)には濁点「゛」がついています。Q13と同じ形式で、「たわら」に濁点がついて、「おだわら=小田原」となります。

東には絵のとおり徒歩で渡る酒匂川、西は東海道一の難所、箱根越えがあるため、多くの人が小田原で宿泊しました。旅籠は常時90軒前後が軒を連ねていたそうです。また、小田原と聞くと思い浮かぶのがかまぼこ。当時は箱根への鮮魚の供給が困難だったため、保存性の高いかまぼこが湯治客や旅人の食膳に供されていました。

Q15.頭のない魚が出てきた!

頭のない魚と竹でしょうか、皮が描かれています。この魚には頭がありません! さの字をとった「かな」と「かわ」で、「かながわ=神奈川」となります。

ゆるやかな上り坂に目を向けると茶屋の女性が旅人に声をかけています。服をグイグイ引っ張っているような、コミカルな雰囲気が漂います。その後ろには親子の姿も。当時はお遍路や巡礼が一種の流行となっていました。ただ、庶民の旅が盛んになったとはいえ、一生に一度行けるかどうかという時代。人々は「こんな風景が見られるのか、行ってみたい」とか、「ああ、ここの茶屋の娘は客引きがしつこかったなぁ……」など、行ったことのない場所を想像して楽しんだり、過去の旅の記憶を思い起こしたりしていたのかもしれません。

簡単! と思うものもあれば、ちょっと捻らないとわからない問題も。庶民は「あれかな?これかな?」と頭を捻り、解くまでの過程を楽しんだことでしょう。なお、今回は江戸の地名がテーマでしたが、判じ絵のテーマは他にも台所用品、東海道の宿場、魚など、多岐にわたります。関連書籍にも多数掲載されていますので、ちょっと閉塞感がある時に読んでみてはいかがでしょうか。