最近、あなたがラーメン(カップ麺も含めて)を食べたのはいつ? いまや日本で、ラーメンを食べられない場所はないといってもよい。かつて中国から伝わった麺料理は独自の進化を遂げ、国民食と呼ばれるほど日本人に愛される食べ物となった。では、どのようにしてラーメンは生まれたのか。その過程を追いながら、日本の食文化の秘密を探ってみよう。

「オーロラ? そんなもん知るか」…映画『南極料理人』のワンシーン

映画『南極料理人』(監督:沖田修一、主演:堺雅人)に、こんなシーンがあった。

南極越冬隊としてドームふじ基地で1年を過ごす8人の隊員の中に、気象学者の通称タイチョ―(きたろう)がいた。このタイチョ―、狂がつくほどのラーメン好きで、仲間を誘っては夜な夜な貯蔵庫に忍び込み、インスタントラーメンを盗み食いする。そのためついに在庫がなくなってしまった。落胆し、涙にくれるタイチョ―。

そんな姿を見かねて、料理人の西村(堺雅人)が基地にある食材でなんとかラーメンを作り上げる。チャーシューやメンマものった立派なラーメンを前に、皆がテーブルにつくのを待ちきれない様子のタイチョ―。やがて、スープを一口含んで顔をほころばせ、ズルズルっと麺をすする。「ラーメンだ」と、しみじみとつぶやく。遅れて食堂に来た隊員が、タイチョーに「おい、すごいオーロラが出てるぞ。観測しなくていいのか?」と知らせるが、「オーロラ? そんなもん知るか」と夢中で食べ続ける……。

ラーメン好きな私はタイチョ―に深い共感を覚えるのだが、このシーンを観て「うまそう」と思わない日本人はたぶんいないだろう。また海外などに出かけて、タイチョ―と同様に「ああ、ラーメンが食べたい」という衝動にかられた体験を持つ人も少なくないのではないか。それほどラーメンは日本人にとって、なくてはならない食べ物なのだ。

とはいえラーメンは本来、中国から渡ってきたもの。それがなぜこれほど日本人に浸透し、愛されているのだろう。本稿ではラーメンと日本人の関わりを追いながら、ラーメンを国民食にまで育んだ日本人の食文化について、紹介してみたい。

初めてラーメンを食べた日本人は水戸黄門ではなかった?

小麦にレンコンの粉を混ぜた麺

ラーメン(正確には中国の麺料理)を初めて食べた日本人としてよく知られているのが、水戸黄門こと徳川光圀(とくがわみつくに)である。光圀は朱舜水(しゅしゅんすい)という儒学者を招聘(しょうへい)し、学問の師としたが、舜水は中国の食材などを取り寄せて、光圀に麺料理を振る舞った。

それが小麦にレンコンの粉を混ぜた麺に、「五辛(ごしん)」という薬味(ニンニク、ニラ、ラッキョウ、ネギ、ショウガ)を振りかけて食べる薬膳風の汁麺で、フォトイという中国風のハムから出汁をとっており、日本人が食べたラーメンの最初とされる。江戸時代の寛文5年(1665)頃のことだった。好奇心旺盛な光圀はラーメンだけでなく、餃子、牛乳、チーズ、ワインも好み、知名度からしても初めてラーメンを食べた日本人の称号にふさわしい人物だが、最近、ラーメンはもっと早い時代から食べられていたことがわかったという。

再現された光圀が食べた汁そば(写真提供:新横浜ラーメン博物館)

経帯麺はまさに中華麺

室町時代の僧侶が、中国(当時は明〈みん〉)で食べられている「経帯麺(けいたいめん)」を知り、来客に振る舞ったという記録が見つかったのだ。室町時代の長享2年(1488)のことなので、水戸黄門から170年以上もさかのぼる。経帯麺の麺は、小麦と水、そしてかん水(すい)にあたる成分で練られた平打ち麺で、それはまさに中華麺であった。

ただし経帯麺は、シイタケや昆布などの出汁の「精進汁」をかけて食べるものだったらしい。僧侶が食べるのだから当然ではあるが、動物系の食材は一切使われていない。そうした意味では水戸黄門が食べたものよりも、現在のラーメンからは遠いといえるだろう

再現された経帯麺(写真提供:新横浜ラーメン博物館)

再現された経帯麺(写真提供:新横浜ラーメン博物館)

なにより経帯麺も光圀が食べた汁麺も、あくまで僧侶や大名といった一部の人たちが味わっただけで、庶民には無縁のものだった。江戸の人々はそばやうどんをすすっても、ラーメンをすすることはなかったのである。さらに、現在の私たちが好むラーメンという食べ物を、「中国の麺料理が日本の麺料理に生まれ変わったもの」と大ざっぱに定義するならば、経帯麺や光圀が食べた汁麺はラーメンではなく、あくまで中国の麺料理そのものというべきなのかもしれない。では、日本人が好むラーメンはいつ生まれたのだろう。

画期となった浅草・来々軒の「シナそば」

南京そばからシナそばへ

明治時代になると、清(しん)国人の来日が増え、彼らの居留地「南京(ナンキン)街」に料理店もでき始める。明治20年(1887)頃、横浜の南京街には中国料理店が20軒あり、麺料理も提供されていた。その汁麺を、日本人は「南京そば」と呼んでいた。

いまでこそ中国料理は日本でもポピュラーだが、江戸時代まで肉や動物性の油を用いた料理に縁遠かった明治の日本人にとって、最初のうちは抵抗があったという。しかし西洋の肉料理が広まるにつれて、中国料理も次第に受け入れられ、「シナ料理」と呼ばれた(当時、中国の王朝名とは別に、地域を指してシナとも呼んでいた)。それにともない「南京そば」も、明治30年代頃には「シナそば」と呼ばれるようになり、東京にもシナそばの暖簾(のれん)を掲げる店が現われ始める。

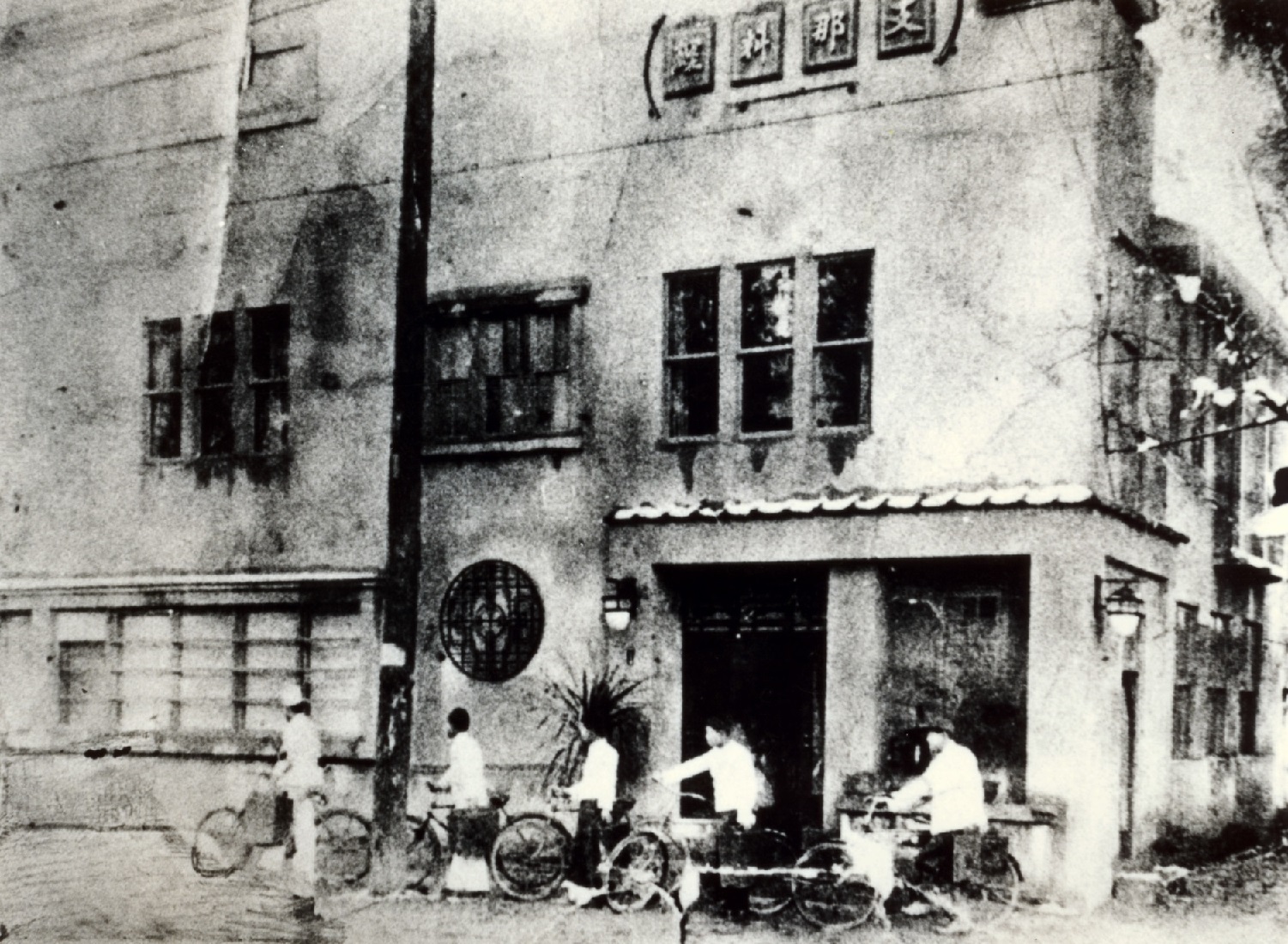

浅草「来々軒」の外観(写真提供:新横浜ラーメン博物館)

浅草「来々軒」の外観(写真提供:新横浜ラーメン博物館)

醤油味で大評判となったシナそば

そして、ラーメンの源流を語る上で欠かすことのできない店が登場する。明治43年(1910)に東京浅草に開店した広東(カントン)料理店、「来々軒(らいらいけん)」だ。同店が供したシナそばは「麺は小麦と卵にかん水、スープは鶏ガラと豚骨に野菜、具は焼き豚にメンマ、刻みネギ」と至ってシンプルだが、味は「醤油」だった。清国人が伝えた従来の南京そば、シナそばのスープが塩味だったのに対し、日本料理の基本調味料というべき「醤油」を用いた点に特徴があったのである。店頭に掲げた「滋養的 シナ料理 そば わんたん七銭」の看板とともに、来々軒の醤油味のシナそばは大評判となり、現在のいわゆる「東京ラーメン」の原型になったといわれている。

再現された「来々軒」のシナそば(写真提供:新横浜ラーメン博物館)

再現された「来々軒」のシナそば(写真提供:新横浜ラーメン博物館)

「ラーメン」という名称は日本発祥か

大正時代に次々と生まれた名店

大正時代に入ると、地方の中小都市にシナ料理店がいくつもできた。その一因が大正12年(1923)の関東大震災だったという。東京周辺で住居を失った中国人が東北地方などに移り、料理店を開くケースが多かったからだ。もちろんそれだけでなく、シナ料理がより広く日本人に受け入れられるようになったことも大きいだろう。それにともない、現在「老舗(しにせ)」とされる名店もこの時期に次々と生まれている。栃木県佐野市の「宝来軒」、福島県喜多方市の「源来軒」、東京銀座の「萬福」、京都市の「新福菜館」などなど。多くは屋台から始まり、店を構えるとシナそばだけでなく、シュウマイやワンタンなども供した。

札幌「竹家食堂」の外観(写真提供:新横浜ラーメン博物館)

札幌「竹家食堂」の外観(写真提供:新横浜ラーメン博物館)

「好了(ハオラー)」

そして、やはり大正時代の大正12年(1923)に札幌の北海道大学前に開店したのが「竹家食堂」で、一説に「ラーメン」という名称はここで生まれたという。

大久昌治(おおひさしょうじ)・タツ夫妻が始めた同店は、王文彩(おうぶんさい)という中国人の料理人を雇っていた。王の作る「肉絲麺(ロースーメン)」は日本人客にも好評だったが、これを「シナそば」と呼んで客が注文することに、タツは心を痛めていた。シナという言葉に、中国人を軽侮するニュアンスが含まれていたからだ。王のためにも、なんとか呼びやすい名前をと思案していたタツは、麺が出来上がると王がいつも大きな声で「好了(ハオラー)」(出来上がったよ)と言うことに気づき、昌治と相談の上、壁にカタカナで「ラーメン」と書いた品書きを掛けたのだという。

「竹家食堂」に関する展示(協力:新横浜ラーメン博物館)

「竹家食堂」に関する展示(協力:新横浜ラーメン博物館)

もちろん異説もある。ラーメンは中国の「拉麺(ラーミェン)」から採られたとも、「老麺(ラオミェン)」から採られたともいい、現在、それぞれの文字をあてている店も少なくない。ちなみに拉麺は本来、手で延ばしてつくる麺のこと、また老麺は発酵生地を指す。エピソードのユニークさで、竹家食堂が一歩リードする感もあるが、いずれにせよラーメンという名称が全国的に広まるのは、もう少し後のことである。

戦後の復興に向けて頑張る日本人を支えた「中華そば」

シナそばから、新たな中華そばへ

明治時代から昭和の初期まで、シナ料理、シナそばのつくり手は中国の人たちが中心だったが、戦前頃になると日本人がシナそばをつくるケースも増え始める。福岡県久留米市の「南京千両」も、昭和12年(1937)にシナそばの屋台からスタートした。大正時代に広く日本人に受け入れられたシナそばを、より自分たちがおいしいと感じるものにしていこうとする動きが生まれていたのだ。

ラーメンの屋台(協力:新横浜ラーメン博物館)

ラーメンの屋台(協力:新横浜ラーメン博物館)

その動きが加速するのは、太平洋戦争後のことである。焼け野原となった各地でヤミ市が生まれ、屋台に人々が群がるが、その中にシナそばもあった。つくり手の大半は、シナ料理の素人だった。またGHQの指導もあって、昭和21年(1946)、シナそばという名称は「中華そば」に改められたという。この中華そばづくりに、さまざまな経歴の人々が、生計を立てるために新規参入し始める。

生きるために、日本人を支えるために

たとえば日本そば屋をやっていた人が、戦後、小麦は配給があったので、やむなく中華そばに転身したケースがある。東京・荻窪の「春木屋」などがそうだ。また外地から引き揚げてきた人が、手を出すケースも多かった。昭和30年(1955)頃に、スープに味噌を使ったラーメンを開発し、札幌ラーメン発展のきっかけをつくった「味の三平」がそうである。白濁豚骨スープの博多ラーメンも、戦時中に中国で食べたスープをさらに工夫して生まれたという説がある。さらに広島県尾道市の造船所で働いていた台湾の朱阿俊(しゅあしゅん)が、戦後に職を失い、自ら工夫して生み出した中華そばが尾道の「朱華園」となった。

札幌ラーメン(写真提供:新横浜ラーメン博物館)

札幌ラーメン(写真提供:新横浜ラーメン博物館)

戦後、つくり手が、自らが生きるために始めた中華そばだが、やがて地域ごと、店ごとの個性が光り始める。ただ、その根底に流れるものは共通していたようだ。復興に向けて頑張る日本人を支えるために、「うまい・安い・高カロリー」の中華そばを提供することである。

中国の麺料理と日本のラーメンの決定的な違い

ラーメンは「和食の麺料理」

具材はシンプルながら、「うまい・安い・高カロリー」の中華そば。これこそが日本のラーメンの基本であると私は考えている。では、中国の麺料理とどこが違うのだろう。

排骨麺

排骨麺

たとえば中国料理店の汁そばのメニューを見てみると、排骨湯麺(骨つき豚肉そば)、蝦仁湯麺(えびそば)、什景湯麺(拾目そば)など、載せる具で特徴づけられるものが多い。麺はかん水をあまり使わないせいか柔らかくてコシがなく、スープもさほど特徴的ではない。そもそも中国の麺料理は具材を最も重視し、次が麺、スープの順だという。

一方、日本のラーメンの具材はチャーシュー、メンマ、ネギ、もやしなどの若干の野菜と、至ってシンプルであり、鶏ガラ、豚骨、醤油、味噌といった特徴的なスープの味わいで好みを選ぶ。麺は太麺、細麺、平打ち麺といった種類に関わらず、コシ、歯ごたえがある。極論すれば具材が一切なくても、麺とスープだけでおいしく食べられるのだ。これはおそらく、かけそばや、すうどんが料理として十分に成立する日本人的発想であり、中国の麺料理とはコンセプトが決定的に異なる。それは日本風の中国麺料理ではなく、むしろ中国風の日本麺料理であり、そばやうどんと並ぶ「和食の麺料理」というべきであろう。

東京ラーメン(写真提供:新横浜ラーメン博物館)

東京ラーメン(写真提供:新横浜ラーメン博物館)

和歌の作成技法に「本歌取り」というものがある。自作の歌に一部古歌を取り入れることで、元歌を尊重しつつ、さらに深みのある新たな趣を生み出すものだ。昨今騒がれるコピペとは次元の異なる高度な技法だが、古来日本人はこれを得意とし、さまざまな分野で活かしてきたように思う。ラーメンもまた、中国麺料理の本歌取りといえるのかもしれない。

龍、鳳凰、雷……丼の柄について

「ラーメンが和食? それはおかしい。そもそも中華料理店で供されるラーメンが、和食のはずがない。大体、ラーメンの丼には、龍やら、おなじみの雷文(かみなりもん)が描かれていて、どう見ても中華ではないか」……。そんな声が聞こえてきそうである。もちろんその通りで、中国由来の食べ物であることは間違いない。

ただ、これまで紹介してきたように、ラーメンは日本人向けに生まれ変わった麺料理なのだ。日本ではポピュラーだが、本場の中国にはあまりない中華料理は、他にもある。たとえば焼き餃子、エビチリ、天津飯、上海焼きそば、冷やし中華。町の中華料理店で供されるこれらは、中国由来の料理、食材を日本人向けにアレンジしたものなのだ。日本で独自に進化した「町中華」の中華料理もまた、我が国の食文化のテーマの一つになるかもしれない。

話をラーメンの丼に戻そう。ラーメンを食べながら、なんとなく眺める丼の柄。大きく4つの柄に分類されるらしく、「龍」「鳳凰(ほうおう)」「雷文」「囍」などがある。「龍」は天帝の使者とされた空想上の動物。爪5つの龍は皇帝のみが使用を許される紋章で、臣下が用いる場合は爪4つ。本来、大変高貴な紋章である。「鳳凰」は空想上の鳥で、幸運を招く。またラーメン丼のトレードマークというべき四角い渦巻き模様は、雷をかたどったもの。古代中国の青銅器などによく描かれていた。さらに「囍」は喜ぶ新郎新婦を意味し、本来、結婚式に用いられる文様。いずれもめでたい意味ではあるが、ラーメンとの直接の関係はなく、中国をイメージさせる柄として丼に用いられものだという。

ラーメンを一躍「国民食」にした即席麺の発明

再現された昭和30年代の街並み(協力:新横浜ラーメン博物館)

再現された昭和30年代の街並み(協力:新横浜ラーメン博物館)

即席麺の登場と小池さん

戦後、中華そばと呼ばれていたものが、ラーメンという呼称で全国的に認知されるようになるのは、昭和33年(1958)のインスタントラーメンの登場がきっかけだった。安藤百福(あんどうももふく)が発明した、お湯を注いで3分間待つだけで食べられる即席麺(インスタントラーメン)のチキンラーメンが発売され、ちょうど普及し始めたテレビでCMが流れた。他社も即席ラーメンを発売し、これらは安価でおいしいと爆発的な人気を呼んで、ラーメンという名称が一気に日本全国に定着することになった。なにしろチキンラーメンの販売数は、発売翌年には年間7,000万食に及ぶ。10年後の昭和43年(1968)には、即席麺全体で年間33億食にまで成長した。家庭で手軽に食べられるインスタントラーメンが、いかに日本人に受け入れられたかがわかるだろう。

安藤百福とチキンラーメンの展示(協力:新横浜ラーメン博物館)

安藤百福とチキンラーメンの展示(協力:新横浜ラーメン博物館)

私が子どもの頃、よく観ていたアニメに『新オバケのQ太郎』(1971~72年)がある。その中に、Q太郎らの家の近所に住む小池さんというもじゃもじゃ頭のおじさんキャラクターが登場する。ラーメンが大好きで、いつも丼を抱えて即席麺を食べている。押しいれを開けると、大量に買い込んだ即席麺の袋が雪崩を起こすのが印象的だった。それを観ながら、「うちとおんなじだな」と子ども心に思っていたのを覚えている。そのぐらい、我が家でも即席麺は頻繁に食べていた。具材はなく、麺とスープだけなのだが、おいしく感じられた。私がラーメン好きになった原点は、間違いなくここにあると思う。

時代は袋麺からカップ麺へ

私がオバQのアニメを観て、袋に入った即席麺を喜んで食べていた頃、全く新しい即席麺が登場する。カップ麺だ。カップヌードルは昭和46年(1971)に発売され、我が家では従姉が土産代わりに持ってきたのが初めて。添付のプラスチックの小型フォークで食べながら、私は家族と顔を見合わせたことを覚えている。食べ慣れた袋麺との味の違い、丼ではなく、カップに湯を注ぐだけでそのまま食べることができる背徳感(?)、そして袋麺の4倍近い値段。しばらく我が家ではカップ麺を備蓄することはなく、依然、袋麺を食べ、その後は袋に3玉ぐらい入った生麺タイプのものも購入していた(これもおいしかった)。

しかしカップヌードルは、発売翌年(昭和47年)に起きた「あさま山荘事件」で、一躍有名になる。厳寒の中、屋外で人質救出に臨む多くの機動隊員を、寒さと空腹から救ったのだ。以来、現在に至る大ヒット商品となる。2017年に世界中で消費された即席麺は1,001億食で、日本は中国、インドネシアに次いで第3位の56億6,000万食。そのうちカップ麺が35億600万食で、袋麺はカップ麺の半分に満たない。より手軽に食べられるカップ麺が今や主流になっているわけだが、袋麺も60年以上も根強く支持されてきた。これらの袋麺もカップ麺も安藤百福の発明から始まっていることを思えば、百福はラーメンを国民食にした大功労者というべきだが、その成功は、ラーメンそのものがすでに日本人の口になじんでいたバックグラウンドがあってこそ、ともいえそうだ。

ラーメンとグルメ、そしてこれから

先日、『ミシュランガイド東京2017』で一つ星に選ばれたお店に行ってみた。カウンターのみの小ぢんまりとした清潔感のある店内。ミシュランの店ということもあってか、外国人の客が多かった。供されたラーメンは、非常に上品なもので、外国の方の口にも合うだろうと思う。国民食ラーメンも、ここまで磨かれ、グルメ向けに進化したのだなと思いながら、店をあとにした。

博多ラーメン(写真提供:新横浜ラーメン博物館)

博多ラーメン(写真提供:新横浜ラーメン博物館)

「うまい・安い・高カロリー」を売りにした日本のラーメンも、時代に応じて常に変化している。かつては男性客が多かったラーメン専門店で、最近は女性が一人で食べている姿を見るのも珍しくない。女性が入りやすい、おしゃれな雰囲気の店も増えてきた。一方で、今も圧倒的に男性客の多いラーメン二郎に、着物姿の女性が一人、男性たちに混じって並び、さくっと食べて行った姿を見た時には、驚くとともに「格好いい」と思わずにはいられなかった。多様な人が店で気軽にラーメンを食べるようになり、それにともなってラーメンも、これからさまざまなニーズにこたえて、変化していくのだろう。

私個人としては、色々なラーメンがあっていいと思う。ラーメン好きにとって選択肢が増えるのはありがたいことだし、未知の味に出会うことは楽しみでもある。そうした中で、「ああ、うまかった。また食べに来よう」と本当に思える一杯にめぐりあえたら、幸せだろう。たかがラーメン、されどラーメン。その一杯が、これまでの多くのつくり手の「日本人がうまいと思えるラーメンを供したい」という試行錯誤を経た末にあることを頭の片隅に置きつつ、至福のひと時を味わいたいものである。

協力:新横浜ラーメン博物館