江戸期の文献を何の気なしにめくっていたら、不思議な病名に行きあった。虫が原因だというその病は、体内から声を発するのだという。この虫、名を〈応声虫(おうせいちゅう)〉といい、文芸作品だけでなく当時の医学書にまで顔をだしている。ということは、実在する生きものなのだろうか。そもそも、生きものといっていいのか。

昆虫の一種、はたまた寄生虫か、聞き及んだ虫の異様さからは怪異の可能性も捨てきれない。かくいうわけで、当時の人びとが恐れた〈応声虫〉の正体を調べてみることにした。私は怪しくて気色の悪いものが大好きなのだ。

体に巣くう謎の生きもの〈応声虫〉

江戸時代、人びとのあいだでまことしやかにささやかれた奇病があった。人が声を出すと、それに応じるようにして体内の虫が言葉を発するという。その名も、応声虫。安直なネーミングといえなくもないが、病の特性を言い表すのにこれほどぴったりの名前もないと思う。

体内から聞こえてくるもう一つの声、というくらいだから、もちろん主体(患者)とは別の生きものなのだろう。嘘みたいな話だが、きちんと記録も残されている。

当時の医学書にも応声虫の名を読めることから、医者が認める病であったらしいことがわかる。資料のなかには、体内から排出された応声虫がどんな姿形をしていたかについての記載もある。当時の人たちは、どうやら〈虫〉と捉えていたらしい。応声虫は遺筆、文芸作品、浄瑠璃、歌舞伎にもしばしば登場する。作品への自由な広がりから想像するに市井でも注目の話題だったようだ。

【カルテ1】屏風屋七左衛門の息子、長三郎 十二歳 原疾患名:応声虫

応声虫については江戸時代中期の国学者、天野信景の随筆『塩尻』に詳しい。

元禄十六年の正月のこと、京都の油小路二条上ルに住む屏風屋七左衛門の息子で、十二歳になる長三郎は、急に発熱したものの、何日かの後には治まったのだが、しかし突如、「腹中」から「物いふ声」が発せられるようになり、家じゅうの者が驚いた。長三郎が何かを言うと、「腹」の内からまるで人が話すように声が返ってきて、そのつど言い争いになるのである。

長三郎少年が奇妙な虫を腹に住まわせているという話は、『元禄十五年 世間咄風聞集』(1702年)や『元禄宝永珍話』(1710年)にも登場する。記述によれば「腹中に蛇を生じ、言をいひて物を食う」それは、食いしん坊なうえに口まで悪く、長三郎少年を困らせたらしい。七月には医者の往診があったようだ。診察を担当した医師は、次のように述べている。

「方書および雑記の中に此疾あり。応声虫是也」。そして、「雷丸」という薬を与えようとした時、例の「腹中の虫」が「其薬、用ゆべからず」と言って強く拒んだ。それを見届けた医師は、急いでその薬を飲ませたところ、次の日には「声」が弱まり、数日後にはまったく消えてしまった。

経過記録

長三郎少年の症例にはつづきがある。

その後、長三郎少年がトイレへ行くと、肛門から虫が出てきたという。それは「形蜥蜴のごとく、額に小角あり。走りてはたらく」なんとも気持ちの悪い生きものだった。

ところで神谷養勇軒による随筆『新著聞集』(1749年)にもよく似た奇病が記されていて、こちらではより詳しく当時の状況が語られている。それによると肛門から飛び出してきたのは「長一尺一寸、額に角一本」の生きもので、「即座に打殺してけり」と事の顛末が記されている。これは、虫、と呼んでよいのだろうか?

【カルテ2】奥丹波の山里に暮らす農家の妻(匿名希望) 五十歳 原疾患名:応声虫

応声虫と疑われる症例は江戸時代後期の随筆集、伴蒿蹊の『閑田次筆』(1806年)にも取り上げられている。

元文三年(一七三八)の頃、四条坊門油小路の東に、「観場(ミセモノ)」を業とする者がいた。奥丹波の山里に暮らす、五十歳ほどになる農家の妻が「応声虫」を患っているという噂を聞き、見せ物に出してみたいと思い、その山里まで出向いて行った。二、三日そこに逗留したところ、たしかに、その女が何かを喋ると、それと同じ言葉を繰り返す「人声」が、腹のなかからはっきりと聞こえてくる。女の夫が言うには、先年の霜月に、妻を連れて「六条詣」をしたのだが、茶店で休んでいる時に、妻の腹中から「声」がするので、周囲の人が怪しんで、あれこれとうるさく聞いてきた。そのため恥ずかしくなり、その夜のうちに帰ってきてしまった、とのことだった。

【カルテ3】綾小路の職人、藤某の妻 原疾患名:応声虫 備考:前妻が謎の失踪

藤某のもとへ職人の娘が嫁いできたが、藤某にはべつに想い人がいた。そのため、藤某はなにかと難癖をつけて妻を追い出してしまう。離縁された妻は親もとへ戻ったが、ある日、謎めいた言葉を残して失踪。死体も見つからなかった。

その後、想い人を妻に迎えた藤某だったが、新しい妻が応声虫を患ってしまう。後妻は、治療のための祈祷で焚かれた香の煙を吸い込むと倒れ伏し、しかしすぐさま立ち上がると「この体からはけっして去らない」と口走ったという。言葉通り、病は癒えることなく亡くなった。死体は紫色に腐乱していたという。

腹の虫に殺される

長三郎少年の虫は、しきりに食べものを要求していた。長三郎が「いやだ」と言えば「くれよ。たべ可申」と声が返ってくる。二人(?)のあいだでは、食べる食べないをめぐる激しい攻防戦が繰りひろげられたという。

滑稽話に聞こえるが、当人からしてみれば笑いごとではない。食べたくもないのに、食べろと催促されるのだ。それが腹の虫ならまだしも、他人にまで「はっきりと」聞こえてしまうのだから恥ずかしいことこのうえない。

藤某の後妻は、虫に命を奪われたといってもいい。

ここまでくると、おしゃべりな虫というだけでは済まされない執念じみたものを感じる。腹中の声は話すだけに飽き足らず、暴言をはいているし、煙を吸い込んで倒れこんだ後に口走った言葉も当人の意思とは無関係だ。そもそも彼女が発した言葉とは思えない。

いったい、腹の中に住んでいるのは「どこの誰」なのだろう。

応声虫といってもさまざまで、たとえば患者のひとり、金蘭斎なる老人の話に登場する虫の場合、声は当人にのみに聞こえて他人には聞こえなかったという。

もう一つの声が他人に聞こえるのは恥ずかしいが、自分だけにしか聞こえないというのも恐ろしい。

応声虫を駆逐する謎の薬、雷丸

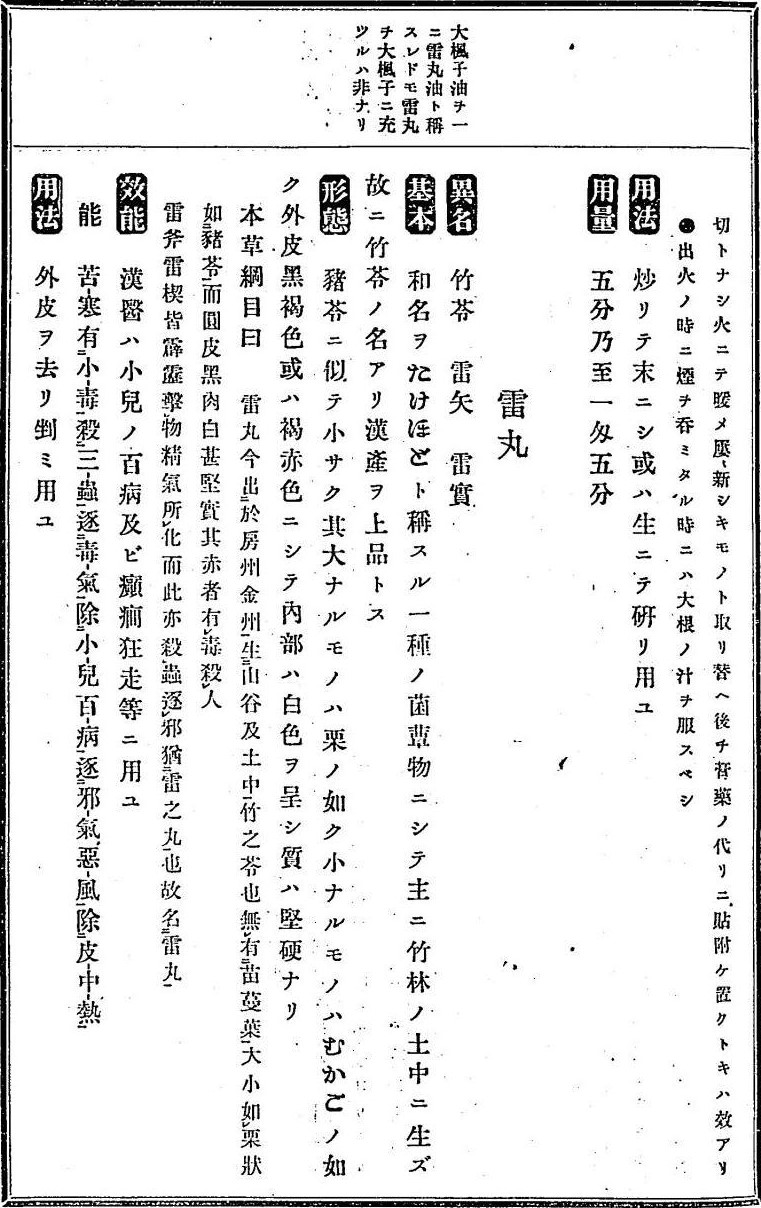

応声虫にもっとも効果的な治療法とされているのが、長三郎の虫を始末する際にも処方された「雷丸」という薬だ。日本の古医書『医門俗説弁』(1728年)にも応声虫を患った少女が「雷丸」を服用することで完治した、との記述がある。

ものの本によると「雷丸」は、竹筎(ちくりょう)とも呼ばれる駆虫薬のことで、竹類の根に寄生するキノコの一種らしい。動植物の形態などが記された『本草網目』(1578年)によれば、「霹靂(雷)」が「物ヲ撃チ、精気ノ化スル」ことによって生じたものであり、虫を殺し、邪を退けるとの記述がある。どうやら奇怪には奇怪な薬でもって制するのが効くらしい。うさんくさい薬ではあるが、心強くもある。今のところ、これ以外に応声虫を退ける方法はないのだから。

(※記事内に現代では不適切とされる表現が含まれていますが、実際の時代背景に基づいて作成しているためであり、これらを肯定・助長するものではありません。)

【参考文献】

長谷川雅雄、辻本裕成、ペトロ・クネヒト、美濃部重克『「腹の虫」の研究―日本の心身観をさぐる―』 南山大学学術叢書、2012年

伴蒿蹊『閑田耕筆 4巻』有朋堂書店、1915年

長谷川強『元禄十五年 世間咄風聞集』岩波文庫、1994年

『日本随筆大成 第1期 第18巻』吉川弘文館、1994年

『続日本随筆大成 別巻5』吉川弘文館、1982年