そう遠くない昔、「離魂病」なる病があった。

離魂病を患うと、もう一人の自分が現れる。しかも互いによく似て、似すぎていて、どちらが本物か分からない。今日でいうところのドッペルゲンガーに近しいようで、それとは少しちがうらしい。市井の人びとはこの奇病を「影の煩い」とか「影の病」と呼んでいたという。そう呼びならわしたのが誰かは知らないが「影」とはなんともぴったりの表現だと思う。

時が経ち、病はすっかり忘れられてしまった。今の私たちは病症を知る由もない……かと思えばこの奇病、じつは文芸作品のなかで幾度も描かれてきた。離魂病とはなんだったのか。まずはその不思議な病について話そう。

一人が二人に。報復としてのドッペルゲンガー(『双子隅田川』)

吉田の少尉・藤原行房の御台所(妻)は毎日、夕刻になると二人の姿になる。

こうなると、どちらが本人なのか全く見分けがつかない。薬、鍼、祈念も試したが効果はなかった。ある時、行房は庭の植えこみに「口ばし長く、眼は猿、翼は鷲」という怪しき物を見つける。その怪しき物は、羽を広げて御台所の寝所に入っていった。寝所に駆けつけると「また二人になられてしまった。怖いわ」という女たちの声が聞こえた。

寝所では、二人になった御台所が言い争っていた。

一人の御台所が行房に訴える。

「私の影の偽物が毎日付きまとって苦しめます。どうか退治してください」

するともう一人の御台所も行房に訴えた。

「私の影の偽物が毎日付きまとって苦しめます。どうか退治してください」

「退治されるのはあなたのほうよ」

「いえ、退治されるのはあなたのほうよ」

「あとについて言葉を繰り返すのは偽物にちがいない」

行房は御台所の一人を刀で切り殺した。すると御台所がからからと笑って言った。

「愚か者め、切り殺したほうが本物だ。私は比良の大天狗である」

偽物は異形の姿に戻るや「我が住む山の木を切った怨み」と、行房の息子(双子のうちの一人)を掴んで雲の中へと消えていった。

影の病(『奥州ばなし』)

北勇治が我が家の居間の扉を開くと知らない者がいた。

主人が留守のあいだに押し入るとは怪しい奴。何者かとしばし見つめていると思いあたるふしがある。髪の結い方、着ている服、どれをとっても自分の普段の姿と同じなのだ。自分の後ろ姿を見たことはないけれど、きっとこんな姿をしているにちがいない。

すると相手はつかつかとこちらへ歩み出て、そのまま細く開いた障子の隙間から走り出て行ってしまった。急いで追いかけて障子を開いたがすでにいない。さて、この話を聞いた母親は眉をひそめた。

その年、勇治は帰らぬ人となった。

実は北家には秘密があり、三代に渡って家の主人が自分の姿を見た後に死んでいるのだ。母親はそのことを知っていたが不吉だからと当人には言わずにいたのである。

思い募って姿を現した歌の美女(『新可笑記』)

雲州(出雲国)は大社に、某と申す神主があった。

かねてより歌学を好み、和歌集を諳んじるほどである。日に日に古き世々の歌人への思い入れは強くなり、とりわけ伊勢と小町に魅せられていた。

「伊勢も小町の心も歌の風情で知ったつもりでいるが、その顔の艶やかな美しさはどれほどだろう。昔を伝えてくれる写し絵(肖像画)は面影だけで、正面から顔が見えないのが悔しい。同時代に生まれた人は幸せだなあ。もし二人の姿を見ることが叶うなら息絶えてもかまわないくらいだ」

思いは募り、世間の人と逢うことさえ嫌になっていく。やがて神主は山屋敷で暮らしはじめた。ある日、母親に頼まれて様子を伺いに来た召使が神主の側で美しい女たちがくつろいでいるのを見てしまう。召使は母親に報告した。「美しい女性を二人も呼び寄せています」どうしたものかと悩んでいると、ある人が自信ありげに言った。「それは本物の女ではありません。きっと狐狸の仕業でしょう」

我こそと名乗り出た勇み肌の男が屋敷へ赴いて弓を放った。すると美女の姿は消え、草花が残った。女たちが消えて塞いでいるだろうと山屋敷を訪ねると、主はこと切れていた。

中国には、学問に没頭するあまり心神を患って己の魂が鬼の形に変じたという話が残されている。「離魂」という病の類だという。某もそうだったのかもしれない。

まだある離魂病にまつわる物語

一人が二人になり、自分を困惑させ、他人を惑わす。この手の物語は日本でいくらでも見つけることができる。

たとえば水月堂の『旅行集話』には馬場三濃守の妻が離魂病を患ったとの話があって、例のごとく本人がどちらか分からなくなってしまう。これを聞いた武田信玄が二人を厩(うまや)に繋いでしばらく様子を観察した後、左側の女を切るように言う。切り殺してみると正体は老狸だったというオチ。信玄はどのように本物を見抜いたのだろう。彼曰く「馬の蠅は、人にはあまりたからないものだ」

『曾呂利物語』の「ばけ物女に成て人をまよはす事」では、ある男が恋人の離魂病を目撃している。「化物の仕業にちがいない」男が恋人を刺し殺すと、その姿は消えてしまう。夜明けに血の跡を辿っていくと行き着いた先は岩穴で、そこには女の死体が転がっていた。死体は人間のように日を追うごとに朽ちていったという。ちなみに本物の娘は無事だった。

離魂病にまつわる物語を遡るとよく似た話を平安時代にも見つけることができる。『今昔物語集』(平安時代)には、家で妻の帰りを待っていた夫が「妻が二度」帰宅するのを目撃している。斬ろうとすると、どちらの妻も泣いて自分こそが本物だと訴えるのだ。

信玄も先の男もこの夫にしても、本物を引き当てることができたから良かったが『太平百物語』(江戸時代)では父親が誤って本当の娘を切り殺し、あげくに出家までしている。

離魂病とはなんだったのか

一人の人物がうり二つの二人の姿に変わるという離魂病。これが文字通り病気ならば、まっとうな医師はこう考えるはずだ。原因があるかもしれない。治療の方法があるかもしれない、と。もちろん、当時の医師もそう考えた。そして結論を言ってしまえば、治療法は、ないこともない。

症状と原因

離魂病の起源は中国にある。

そう記しているのは中国や日本の伝統的な薬物学、和漢薬などを記した『本草網目』だ。この古い書物によれば、離魂病とは五臓(心・肺・脾・肝・腎)のうちの「肝」が「虚」の状態になり、そこへ「邪」が侵入した結果、魂が「肝」に戻ることができずに離れていくものらしい。だから当時の医者にとって離魂病は「肝」の障害によるもの、という見方だった。

「蓋シ人臥ストキハ則チ魂、肝二帰ス。此レ肝虚二由リ邪、襲テ、魂、舎二帰セズ。病、名ヅケテ離魂ト曰フ」(第十二巻「草之一 人参」)

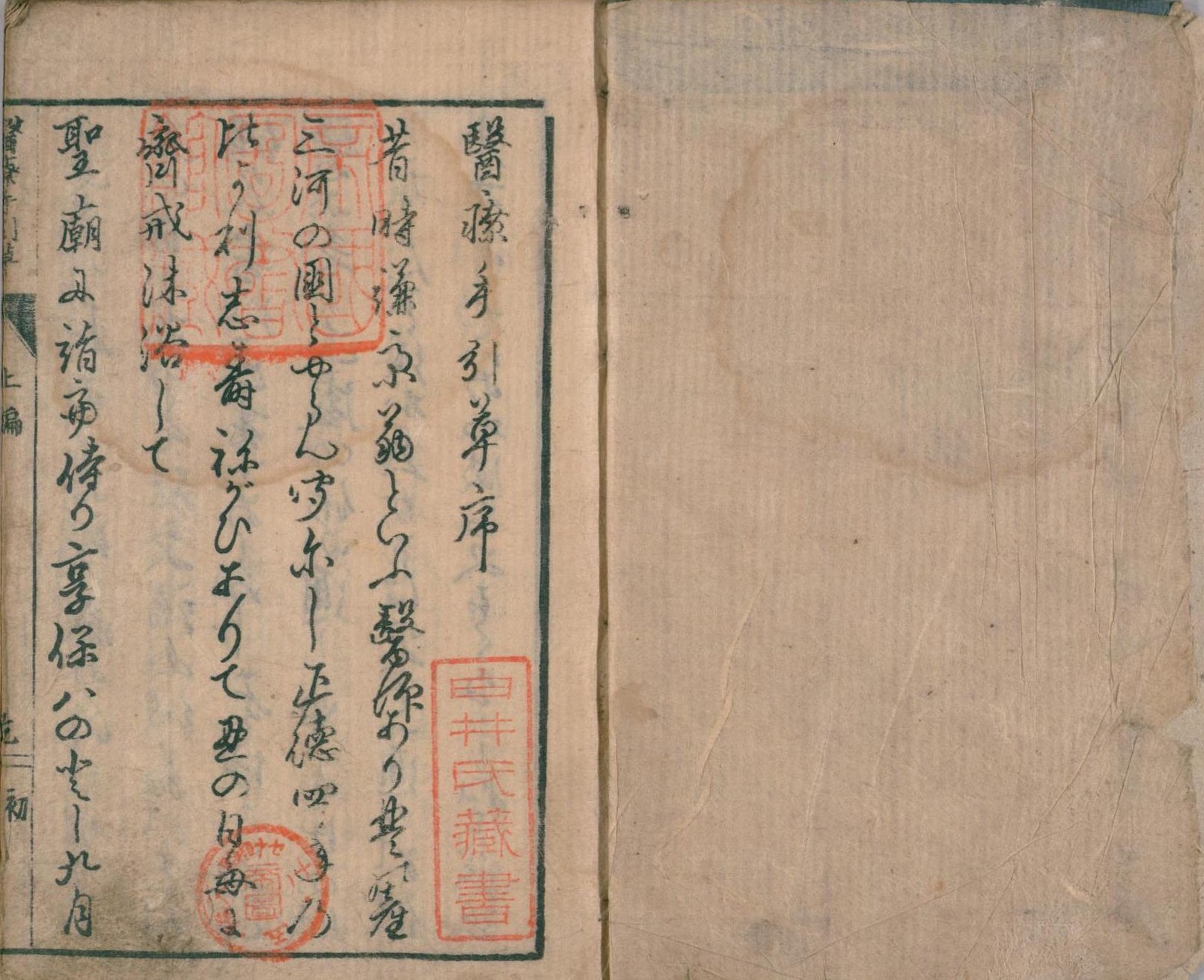

日本では江戸時代の医師、加藤謙斎が『医療手引草 別録』で離魂病について取り上げている。謙斎によれば「離魂病は俗に影の煩いと呼ばれるもの」で「自身の形が二つあるように見え、立てば同じく立ち、坐せば同じく坐し」という病症なのだという。

治療法はあるのか

加藤謙斎の話が事実なら、前田元常なる医師が離魂病を患った二十四歳の女性を治したことがあるという。その際に使われたのは漢方だった。離魂病に効き目のある漢方の処方も気になるところだが、もう一つ疑問が残っている。というのも、離魂病はときに天狗や老狸の仕業だったりするからだ。相手が異類のものでは人には為す術がない。

病を避けるには、肝へ侵入しようとする「邪(邪気)」を退けるのがよさそうだ。じつはこれも実証されている。というのも、古い書物に「邪気」をべつの人へ移すことで病を治したという記述があるのだ(『小右記』)。とはいえ、これも根本的な治療とは言い難いのだけれど。

誰も自分の影からは逃げられない

「影の病」と称される離魂病は読んで字のごとく形あるもう一人の自分の影と出くわすものだ。物語のなかで誰もが斬ったり殺されたりしていることを思うと、「もう一人の自分」と出会うなら一人のときの方が害が少なくて済みそうな気がする。どちらが本物なのか選ぶ側だって人の命に関わる選択だから絶対に失敗はできないし、その緊張たるや。そして影である以上、私たちは絶対に彼らを見ないふりはできないのである。

【参考文献】

「近松全集 第2巻」岩波書店、1989年

高田衛(編)「只野真葛集 叢書江戸文庫 30」国書刊行会、1994年

長谷川雅雄、辻本裕成他「『腹の虫』の研究 日本の心身観をさぐる」名古屋大学出版会、2012年

須永朝彦「日本古典文学幻想コレクシヨン 3 怪談」国書刊行会、1996年