「妻」と「室」と「妾」

まず、「妻(つま)」というのは配偶者である女人……というのは現代と変わりない。

で、「室(しつ)」というのは……身分が高い妻。つまり多くは貴族階級の女人のことだな。

そして「妾」は「しょう」と読む。現代だと「めかけ」と読んで不倫相手みたいなニュアンスが強いだろうが、当時では身分の低い妻ぐらいの意味だ。多くは武士階級以下の女人の場合そう呼ばれる。ただ、妻と妾はきっちり区別はされていた。

で、「本妻」「正妻」「正室」についてはほぼ同じ意味だ。現代だと「正妻」=「最愛の妻」というイメージもあるだろうが……。当時はもっと制度的な言葉だった。

古代の戸籍では身分に関わらず第一夫人……一番最初に結婚した女人を正妻とし、正妻が一番最初に生んだ男児が嫡子だった。

しかし平安時代になると、正妻であるかないかは関係なく、長男を「嫡子」と呼ぶようになる。

さらに平安末期以降になると、長男かどうかに関わらず、家を継ぐ男子を「嫡子」として指名し、その嫡子を産んだ妻が正妻(正室)となってくる。

だから正妻を3人も指名するのはファンタジーだという意味は解ってもらえると思う。でもまぁ、実際を知った上で咀嚼するファンタジーってのも味わい深いものではある。

「氏」と「家」

当時の結婚観を語る上で、外せないのが「氏(うじ)」と「家(イエ)」という概念だ。

「氏」というのは、族長を中心に血縁・非血縁をひっくるめた「政治的な集団」のことだ。平安時代になると氏寺や氏神を祀ったり、土地や共有財産を管理したりして、運営されていた。

そんで、時代が下るにしたがって「氏」の構成員も管理する土地も広範囲化してくる。広がり過ぎて共同体としての機能が低下したため、「一門」と呼ばれる親族の集団に分かれた。

よく「平家一門」とか「源氏一門」とか言うだろ? あれって寺の事を「山門」と呼ぶことがあるんだけど、そこから来ているんだ。同じ氏寺(ご先祖)を崇敬するグループというわけだ。それが「家」の始まりだ。

「家」は夫婦を中心として、生活や経営を行う共同体……と書くと現代の家族観に似ていると思ってしまうが、実際は血縁者だけでなく、そこに郎党や下人も加わっている。どちらかというと「家族経営の会社」に近い。

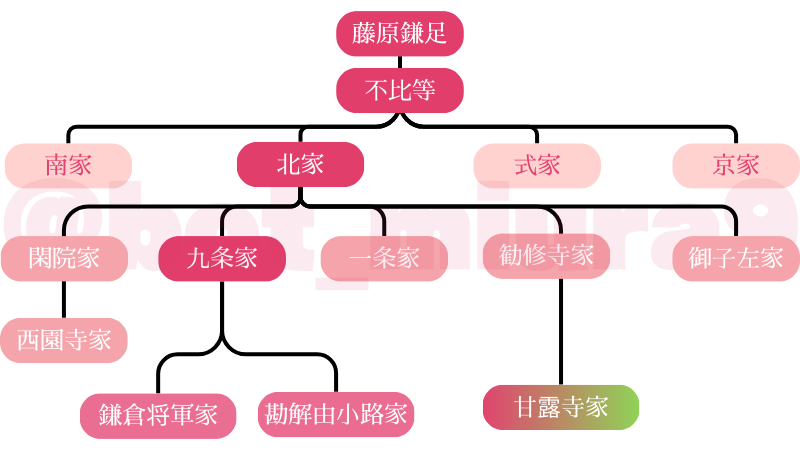

藤原氏を例に考えるとわかりやすいかもしれん。最初は藤原鎌足から始まった藤原氏も、平安時代に入ると、あいつもこいつも全員藤原氏になってるだろ?

だから血縁の近い藤原氏で固まって、「九条家」だとか「一条家」だとか、「西園寺家」だとか「勘解由小路家」だとか「甘露寺家」だとかに枝分かれしたんだ。

「氏から家へ」って言葉、なんとなーく学校で習った気がするって思う読者も多かろう!

とはいえ、現代でも同じ苗字の人と出会うと妙に親近感が湧くように、平安時代の人も「氏」という意識はまだあった。それが顕著に出るのが人生の通過儀礼や節目ごとの作法だ。この先祖代々伝わる作法を伝えるために貴族たちは子孫に向けて「日記」を書いて残していた。

そして「氏」の意識は結婚したり、養子に出たからと言って相手の家のものに変わるというわけではない。

鎌倉時代になってもその意識はあって、嘉禄2(1226)年に九条家出身の4代将軍藤原頼経(ふじわらの よりつね)が源に姓を変えるかどうかという話があった。

その時、御子左(みこひだり)家出身の藤原定家(ふじわらの さだいえ)卿は自身の日記『明月記(めいげつき)』に「は? ありえないんだけど? 悪い奴にそそのかされてんじゃない? 藤原氏のご先祖に申し訳ないと思わないの?」みたいなことを書き残している。(嘉禄2年1月26日条)

それほどまでに当時の「氏」や「先祖」の概念は強かった。

結局、「藤原頼経」という名前で残っているとおり、源氏は名乗らなかった。……源氏の養子になったわけじゃないしな。育ててたのも平氏出身の尼御台(あまみだい=北条政子)だし。

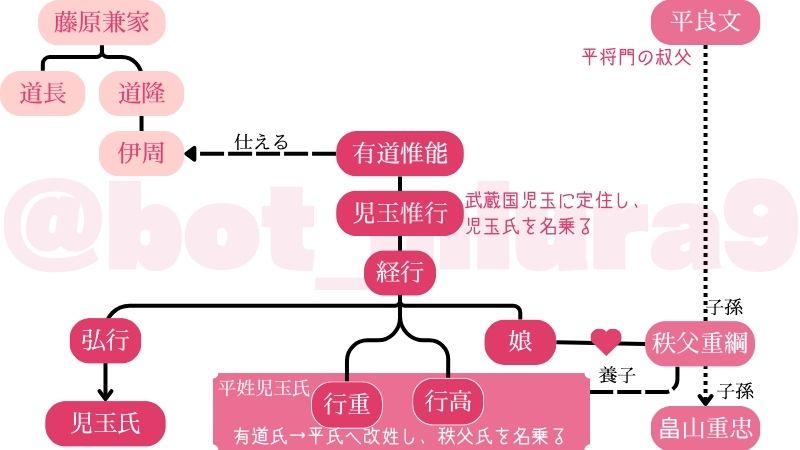

でも坂東武士では稀に養子に入った家の姓に変えるって例もなきにしもあらずでな……(平姓児玉氏の秩父行重とか)。

そもそも坂東の武士たちの姓ってのもほぼ僭称(せんしょう)……ゴフンゲフン! まぁ、改姓する武士はレアケースで存在はした。

鎌倉時代の名字って?

さて、平安時代~鎌倉時代の「氏」と「家」の概念が解ったところで、今度は「名字」だ。

現代では「ファミリーネーム」の意味で使われるが、時代によって微妙にニュアンスが違っていてな……。平安時代以降は住居のある場所を「家」の名前とした。

オレの場合なら氏は平だが、先祖が相模国の三浦にやってきて所領を得たから「三浦」を名乗った。北条の場合は氏は同じく平で、伊豆国の北条に住んでいたから「北条」だ。

「氏」は生まれながらのもので変わることはないが、名字はいわゆる「現住所」のようなもので、住む場所が変われば名字も変わるものだった。

しかし鎌倉時代中期ごろになると、所領の地で世代を重ねたことにより、「家の名」である名字を重視するようになったようだ。

鎌倉時代の結婚

日本中世の結婚は、個人同士の結婚というよりも「家」と「家」の結びつき……いわば会社の合併のようなものだ。

とはいえ、好いた者同士の結婚がまったく無かったかというとそんな事はないぞ。

むしろ、古代~平安初期は好いたもの同士、「個人」と「個人」が繋がる結婚が主流だった。結婚に「共同体同士の合併」という文脈が載っていないので自由に結婚して自由に離縁した。

……って書くと現代的な恋愛結婚みたいに思えるだろうが、もっとゆるい。恋人関係=肉体的な関係=結婚だった。

一目ぼれで即結婚! というのも珍しくはない。他に相手がいても問題ではなく、体の関係の切れ目が縁の切れ目で、離婚しましょうという宣言もなくフェードアウトすることも多々ある。

しかし結婚=「家」と「家」の結びつきという意味が乗っかると、そんなゆるふわな関係ではいけない。徐々にキッチリとした線引きが必要になってきた。

というわけで、鎌倉時代には家長が定めた結婚相手と結婚する結婚と、好いた者同士で結婚する結婚の2パターンがある。

これもまた『明月記』に残っているので少し紹介しよう。

貴族・滋野井公賢の例

鎌倉時代初期の公家、滋野井公賢(しげのい きんかた)殿は、葉室光親(はむろ みつちか)卿の娘と結婚し、仲睦まじく暮らしていた。それとは別に、藤原定家殿の姪っ子とも結婚していて、そことも仲睦まじかった。

しかし承久3(1221)年に光親卿が後鳥羽院の側近かつ承久の乱の首謀者として処刑された。そのせいか、公賢殿の御父上は光親卿の娘や、定家殿の姪っ子と別れて、もっとエリートな名門の娘と結婚しろと迫った。

しかし公賢殿はそれに従わない。御父上は怒って経済的支援を止めてしまった。それでも妻たちと別れたくなかった公賢殿は気に病んで、姿をくらませ、妻たちと出家してしまったのだった。

『明月記』の嘉禄2(1226)年1月29日~2月21日条に書かれているエピソードだ。

武士・北条朝直の例

同じく『明月記』嘉禄2年2月22日・3月9日条。

北条泰時(ほうじょう やすとき)の娘と、北条時房(ほうじょう ときふさ)の4男・朝直(ともなお)の結婚を進めようとしたところ、朝直にはすでに仲の良い妻がいた。

その妻は伊賀光宗(いが みつむね)の娘で、光宗は元仁元(1224)年に尼御台と対立して流罪となっていたが、その翌年に尼御台が亡くなってから許され、鎌倉に帰ってきている。

許されているとはいえ、時房の嫡男たる朝直の妻には、北条泰時の娘が相応しいと考えられたのだろう。しかし朝直はこの妻と別れたくなくて、固辞しつづけて出家の準備までしたそうだ。

その後の詳しい経緯は記録には残っていないが、『吾妻鏡』では5年後の寛喜3(1231)年4月19日に、「朝直の妻(北条泰時の娘)が男児を無事出産した」と書かれているので、結局泰時の娘とは結婚したのだろう。

同じ時期に武家と公家で似たようなエピソードがあるのは面白いな。こうしてみると、好いた相手と添い遂げたい気持ちは武士も貴族も今も昔も変わらないのかもしれないな。

とはいえ、家長や親が決めた結婚が必ずしも当事者にとって不幸であるということはないぞ! 政略結婚でも夫婦仲が良かった例も多々ある。

というかオレと妻の話する? オレの妻はもともとは頼家様の妾だったんだけど、頼家様が伊豆へ流されてしまった後オレと結婚したんだ。で、その結婚が決まった時は(*編集部注:長すぎるのでカットします)

当時は一夫多妻制なのか?

前近代の日本は「一夫多妻制」とは言われているが、もうちょっと複雑でな。「一夫一妻多妾制」ともいわれている。

正式に定められた妻は1人だけで、正式ではないが社会的に認められた妻(妾)が多数いる、という意味だ。妻と妾は明確に区別されたものだったからだ。

とはいえ、少なくとも建前上・仏教的な理想上は「一夫一妻が美徳」とされていたんだ。2代執権北条義時の3男・重時は家訓を書き残した。『極楽寺殿御消息(ごくらくじどの ごしょうそく)』と『六波羅殿御家訓(ろくはらどの ごかくん)』の2種類ある。

『御消息』は実際に重時が書いたのかは議論の余地があるが、『御家訓』に比べてより政治観念や宗教的な教訓性が色濃く出ている。その『御消息』の中で「妻は1人を定めるべき。冗談でもその人以外を妻としちゃダメだし惚気るなんてもっての他。地獄に落ちることになる。そもそも坊さんなんて生涯肉体関係なんて持たないものだし」というなことが書かれている。

……とはいえ、当時は貴族だろうが武士だろうが2人以上の妻や妾がいることはあたりまえだし、重時だって少なくとも3人はいた。オレだっていた……はず……。

だから建前上・仏教的な理想上は「一夫一妻制」を推奨していたが、必ずしも実態に即したものではない。その実態というのも、単に男の助平心というわけではなく、「結婚=共同体と共同体の同盟」という概念があったからだ。この繋がりは、現代よりもっと簡単に人が死んでいた時代に、共同体の構成員が1人でも多く生き残れるよう、誰も取りこぼさないようにとった姿なのだ。

『逃げ若』北条時行の妻たち

さて、ここで『逃げ若』に話を戻そう。『逃げ若』と3人の妻たちは明らかに好いた者同士の結婚と言える。が、あの逃若党で言えば「家長」は時行自身であるのだから、家長の決めた結婚といえばそうかもしれん。

『逃げ若』の北条時行の妻となった3人のオナゴについて、若干のネタバレを交えつつ考えてみる。

まずは「雫(しずく)」。諏訪頼重の養女という設定の『逃げ若』オリジナルの人物で、実は人ならざる神の化身。まぁ、神の化身云々はこの際置いといて、「諏訪頼重の養女」というのなら、わりと格の高い家柄。

が、結婚時点で養父の頼重は亡くなってしまっているし、後を継いだ頼重の孫・頼継との関係性は曖昧だ。雫の神通力もそうとう弱くなってしまったので、もしかしたら諏訪氏の中では巫女の1人ぐらいになっているのかもしれない。

次に「亜也子(あやこ)」。信濃国の武士、望月重信(もちづき しげのぶ)の娘という設定の『逃げ若』オリジナル人物。

3人のうちで一番身分と立場がハッキリしている。望月氏からしても娘が北条時行に嫁ぐのは両手広げて大歓迎だろうな。まして一応「正妻」の扱いなのだから、一族イチの出世頭とも言える……かもしれない。

3人目の「魅摩(みま)」。佐々木道誉(ささき どうよ)の娘という設定。実際に道誉の遺言状には「ミま」というオナゴの名前が書かれていて、深い愛情を持っていたことが伝わってくる。しかし名前以外の詳細はわからず、この「ミま」は道誉の孫という説と妻という説があるようだ。

実際に嫁いだとしたら、魅摩の実家である佐々木氏は、亜也子の望月氏より家格が上だし、京との繋がりもあるので、実際だと正妻になるかもしれないが……。魅摩も家出同然に時行の元に来たからなぁ……。

……やはり特殊事例すぎて「実際は」と当てはめにくいな! そこが創作の面白いところでもあるのだが……。

実際の北条時行の妻

もちろん、諏訪頼重の養女も、望月氏の娘も、佐々木道誉の娘も、北条時行に嫁いだという話は記録上も伝承上もなく、『逃げ若』オリジナルの設定だ。

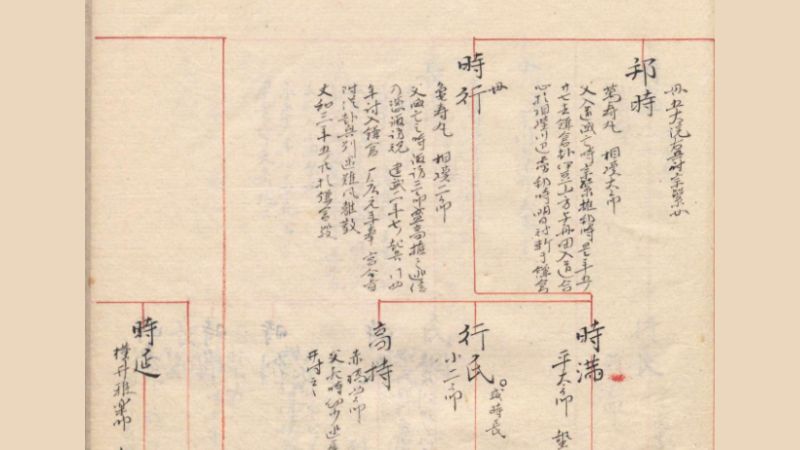

江戸時代末期に作られた『系図纂要(けいずさんよう)』では3人の息子がいると書かれているが……。時行がいた時代から500年経っているので……。信ぴょう性については察してほしい。

郷土史の伝承では、熱田大宮司の娘が時行の妻となったという話もある。『横井家御家譜』では、諏訪大祝と熱田大宮司が親戚同士だったので、時行が諏訪に潜伏している時に婚姻が成立したということになっている。

熱田大宮司の娘……頼朝様の御母上と同じじゃねーの! ちょっとしたロマンを感じるな!

『逃げ若』に出なかったのは仕方ないのかのう。大きな神社の娘ってことで雫と属性被りだし、教養の面でもきっと魅摩とも被るし……。家格的にも、いくら時行が全員正妻! 皆平等! って言ってても、対外的には熱田の娘が正妻として扱われるだろうし……。

そういう意味では現実では被りにくい亜也子の怪力属性って強いな。フィジカルだけでなく。

とまぁ、当時の婚姻制度は「家」を軸に動く「仕組み」で、『逃げ若』の設定はその枠を大きく飛び越えた物語的表現なんだ。それを知ったうえで読むと、歴史も作品も一段と味わい深くなるだろう。

アイキャッチ画像:

一竜斎国盛『雛人形』 出典:国立国会図書館デジタルコレクション

▼『逃げ若』関連記事一覧はこちら。

参考文献:

『中世を考える 家族と女性』吉川弘文館

『歴史のなかの家族と結婚 ジェンダーの視点から』森話社

菅原正子『中世の家族と政治・法』吉川弘文館

星倭文子『鎌倉時代の婚姻と離婚 『明月記』嘉禄年間の記述を中心に』(『女と子どもの王朝史 後宮・儀礼・縁』森話社)

高橋秀樹『中世の家と性』山川出版社

高橋秀樹『日本中世の家と親族』吉川弘文館