わが国、ニッポンのたからもの。文化財の重みを伝える筆頭の存在は、「法隆寺金堂壁画」を置いてほかにない。

奈良県斑鳩(いかるが)町の法隆寺は、聖徳太子が7世紀初めに創建した寺院だ。中心となる西院伽藍は現存する世界最古の木造建築群で、金堂はメインホール。堂内の大小12面の壁を釈迦如来や阿弥陀如来といった仏の世界が荘厳する。

かつては薄暗い堂内を懐中電灯で照らしてもらい、尊顔を拝した。全容はわからない。けれど、そのオーラといったら! ただ、私が見た壁画はオリジナルじゃない。1949年1月26日早朝、金堂を包んだ火災によって原壁画は焼損。鮮やかな色彩は失われた。いま、堂内に置かれるのは焼損前の壁画を再現した模写だ。

日本の宝を後世に伝えようと努力した画家や画工、そして多くの人たちの〈熱い想い〉と〈祈り〉の物語がここにはある――。

新型コロナウイルス感染症の影響で、東京国立博物館にて予定されていた特別展「法隆寺金堂壁画と百済観音」は残念ながら中止となってしまいました。きっと多くの方が鑑賞を楽しみにしていたことと思います。和楽webとしてできることとして、展示のなかでも法隆寺金堂壁画にフォーカスを当ててご紹介します。なお、取材は2020年3月16日および25日に行いました。

※トップの画像 法隆寺金堂壁画(模本)第六号壁 阿弥陀浄土図(部分)入江波光ほか筆 法隆寺蔵

大きくて、立派で、美しい。そして、運命さえも……比べるものなき名画

焼損してなお、法隆寺金堂壁画は国の重要文化財に指定されている。仮に焼損がなければ、国宝でも〈その上〉に位置するものだと、研究者の多くが考えている。なぜ、この壁画はそれほどまでに特別視されるのか? 東京国立博物館の特別展「法隆寺金堂壁画と百済観音」を担当した同館保存修復室長の瀬谷愛(せや・あい)さんにわかりやすく解説いただこう。

「スゴさの第一は、巨大壁画であることです。金堂外陣を飾る全12面のうち4面の大壁(たいへき)は幅約2.6m、高さは約3.1mあり、日本の絵画のなかでも最大級のもののひとつ(小壁8面は幅約1.5m、高さは同じ)。そして、仏様の姿が超絶に大きい。等身大の仏の姿は他に類を見ません。時代も飛鳥時代と古い。例えば、平安時代に描かれた京都・東寺の国宝『両界曼荼羅図(りょうかいまんだらず)』、奈良時代の奈良・當麻寺の国宝『綴織当麻曼荼羅図(つづれおりたいままんだらず)』など、約4m×4mというサイズの曼荼羅図もありますが、仏様の数は無数でも姿は小さいものです」

二つ目は形が美しいこと。「形の美しさ、線の確かさがズバ抜けています。私は第十号壁中央の薬師如来の右足に惹かれるのですが、先日、焼損した壁画を収蔵庫で見たところ、均一な線で描かれていながらムッチムチとした張りがある。今でも生き生きとした足をしていました」。日本画の線描では肥痩線(ひそうせん)といって、線に細い、太いの変化を付けて豊かな表情を出す技法があるが、金堂壁画のものは鉄線描(てっせんびょう)と呼ばれ、一定の太さで針金を曲げたように弾力のある線が特徴だ。描き手の思いは込めない。これは仏画を描くときの鉄則ともいわれる。

そして、三つ目は世界に類例が残っておらず、歴史的価値が高いこと。「日本が当時(※)手本とした中国、唐の都の長安にあったような最高の仏画の写しではないかと考えられています。同じような作品は大陸には残ってはいません。敦煌莫高窟(とんこうばっこうくつ)の壁画ともつながりはありますが、敦煌は中国のなかでは地方都市。大都会の中心ではありません。金堂壁画こそが最先端の都の、仏画の直系という可能性があります」

しかも、この最高の絵は地上の空間にあり続けながら、1300年もの時を超えて伝えられてきた。「伝世品と言いますが、一度も土に埋まったり、忘れさられたりしないで現在に至ります。そういう意味では、金堂壁画の源流とされるインドのアジャンターや敦煌の壁画とはまったく異なるのです」。

守り伝えていくべきもの。それは、だれの目にも明らかだった

大きくて、立派で、美しくて、意味がある。オールマイティな魅力を備えた壁画は、また、日本に仏教を広め、多くの信仰を集めた聖徳太子にゆかりのものだ。「それゆえに、日本を象徴する絵画として、絶対に守り、伝えていきたいという願いが多くの人の心に働いたのだと思います」と瀬谷さん。

金堂は古来、法隆寺の僧侶でさえも特別な法要のとき以外は立ち入ることが許されない聖域とされてきた。壁画の存在が一般に知られるのも江戸時代になってから。修理のための浄財を募るご開帳が初の公開だったといわれている。以降、壁画の美しさに魅せられ、また歴史的価値の高い存在の記録と保存の観点から、模写や写真撮影が行われていくことになる。

現存する壁画模写で最も古いのは、知恩院の僧侶、養鸕徹定(うがい・てつじょう)が侍者の祐参に第六号壁を描かせた、山梨の放光寺に伝わる江戸時代後期のもの。そして、明治時代になって古器旧物の保存と海外流出防止のために、国家的事業としての実地調査がはじまる。明治5(1872)年に行われた「壬申(じんしん)検査」は、現在の文化財調査の礎だ。このとき、法隆寺でも金堂に置かれた百済観音立像が初めて撮影されている。

金堂外陣全12面の最も古い模写は、明治21(1884)年ごろ、国からの依頼を受けて京都出身の画工、桜井香雲(さくらい・こううん)が手掛けた。模写時点での姿を経年劣化や傷もそのままに写し取った「現状模写」によって、焼損後を生きる私たちは、以前の色や線を知ることができる。「香雲は真っ暗なお堂の中で灯明を片手にもち、白壁に紙を直接ピンで刺し、紙を上げ下げしながら写しました。生の壁画を間近に眺めながら2年。灯りをかざす角度を変え、顔をあちこちに動かしながら描き起こしたのでしょう。当館研究員の三田覚之が各時代の模写や写真とを見比べて、元の絵の姿を探りはじめているのですが、桜井香雲は意外と正確に描いているのではないか、と話しています」(瀬谷さん)

桜井香雲による壁画模写に感銘を受け、生涯で3度も全12面の模写に取り組んだのが、秋田県大仙市出身の鈴木空如(すずき・くうにょ)。少年のころから並外れた画才を発揮した鈴木は日清戦争に従軍後の明治31(1898)年、東京美術学校(現在の東京藝術大学)に入学し、日本画を学んだ。本人は「仏画師」を自認し、描いた仏画には一切サインを入れなかった。3度の模写の間には、兄、そして愛娘を亡くした。「そうした出来事を経て、壁画模写が『予への使命と信ずる』と語り、模写することが生きること、あるいは信仰そのものへと変わったのではないか」そう瀬谷さんは指摘する。

桜井と鈴木に直接の面識はない。「写真家は写真家で本気で撮影に取り組んでいますし、手描きで模写をした人たちは、自分の身体を壊すぐらい真剣に取り組んだ。最高にいいものを残すぞという心意気で挑んだものは、後の人の心を動かす。飛び火的に思いが継がれていきます。名画ゆえの連鎖なのでしょうか。面白いところです」

先人たちの魂に手を合わせて……。美術史家も絶句。入江波光、全身全霊の模写

「創造行為、あるいは自己表現として絵を描くことに重きを置いている人にとって、模写は非常に苦しい作業だと思います。いかに自分を抑え、自分の目と手を写すことだけに費やすか。焼損後の再現壁画に携わった画家たちの手記を読むと、仏の姿を描く部分はともかく、なにも描かれていない〈壁〉を写すのが苦しかったという。1日写して15㎝四方しか壁が描けない。いったい、何をしていたんだ? という気持ちになったそうです」

これまで紹介した模写のほかに、安田靫彦、前田青邨などトップクラスの日本画家たちが手掛けたものがある。昭和14(1939)年に行われた法隆寺壁画保存調査会の事業としてのいわゆる昭和の模写と、火災から10年あまりを経て焼損前の姿を再現したものだ。それぞれの事業では、4人の画家を長として4班に分かれて制作が行われた。なかでも、現代の美術史家がそろって驚嘆、絶句するのが、昭和の模写で入江波光(いりえ・はこう)をリーダーに写された阿弥陀浄土を描く第六号壁だと、瀬谷さんは言う。

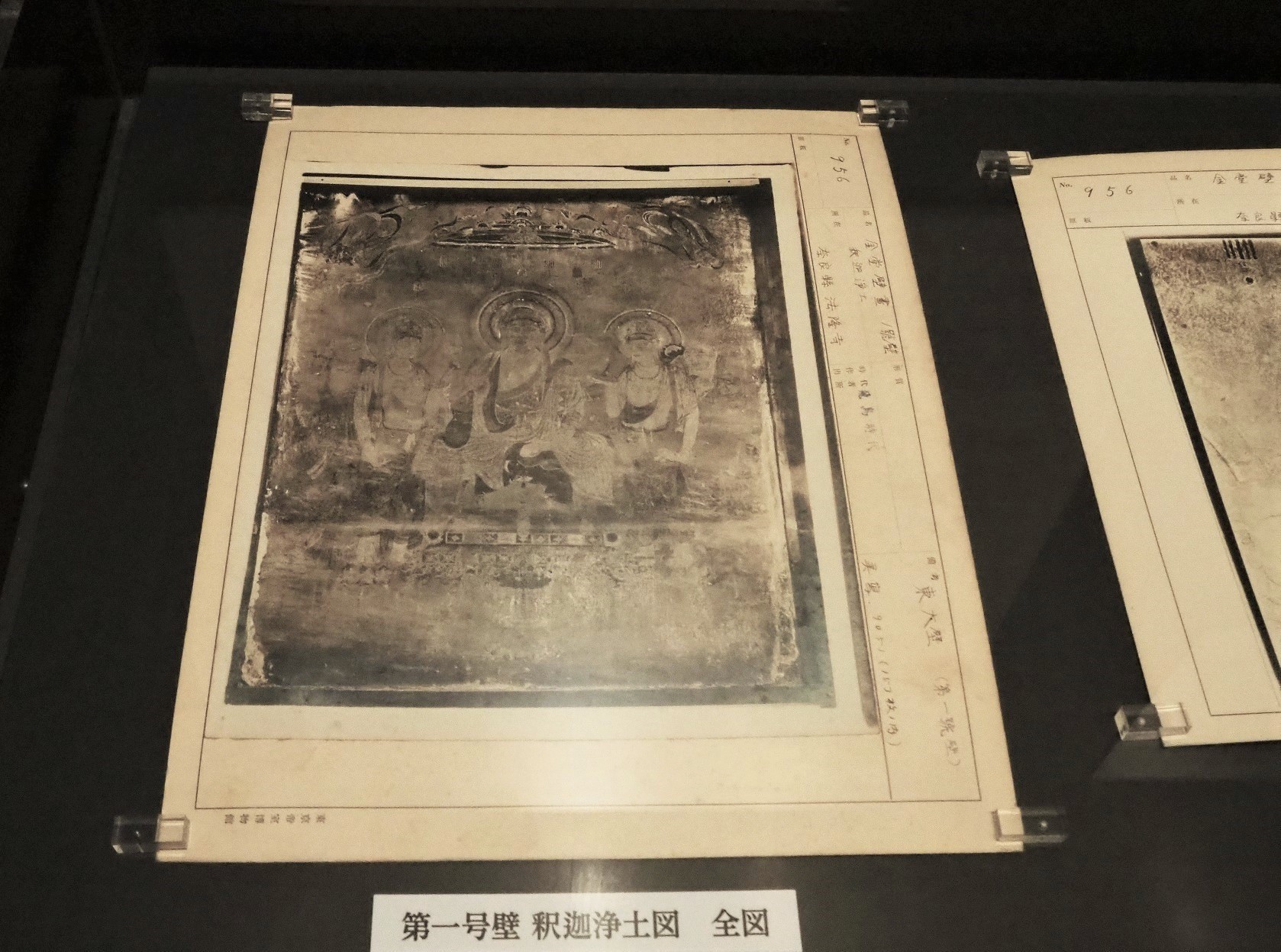

「これは微細な点描で描かれているんですよ」と瀬谷さん。そう言われて、顔をぐっと近づけ絵をのぞき込んでみるものの、肉眼ではまるでわからない。模写は先立って撮影された原寸大写真(ガラス乾板は現在、重要文化財に指定)をもとにしている。ただし、他の3班、さらに再現模写を行ったチームが原寸大写真を和紙に印刷して、その上に下地を作ったうえで線描、彩色する方法を取るなかで、入江班だけが原寸大写真を印刷した紙の上にさらに和紙を重ねる伝統的な上げ写しという手法をとり、すべて手描きで行った。

「入江は他の創作活動は一切行わず、白装束を身に着けて模写に専念したそうです」(瀬谷さん)。さらに、息子の入江酉一郎(ゆういちろう)氏が『法隆寺再現壁画』(監修・法隆寺、朝日新聞社編 1995年)の中で記したところによると、「(波光は)……模写の前には必ず金堂の前に立って手を合わせておりました。恐らく画人としての先人たちの魂にも手を合わせて、また、本当にすばらしいものを後世に伝えることのできるよう念じていたのではないでしょうか」とある。しかも、この模写は太平洋戦争の空襲下で続けられたというのだから、その精神的プレッシャーは計り知れない。

自分を捨て、原画を描いた作者の気持ちになり、作意がどこにあるか、表現の主眼はなにであるかを考え抜き、それを如実に表すことが模写の目的であり、生命だと入江波光は語っていたとも言う。「ひたすらに写すことに注力し、写すことと自分を滅すること、表現することのバランスを取ることの辛さ……それが入江班の模写に具現化されていると思います」(瀬谷さん)

さらに千年先の未来へ。金堂壁画を通じて考える文化財の未来

特別展の開幕が迫った2020年1月、瀬谷さんは博物館内の収蔵庫で長く所在が不明だった約150枚のガラス乾板を発見した。それは、模写の際の下図となった重要文化財指定の昭和10(1935)年に撮影されたよりもはやく、大正5(1916)年に田中松太郎が撮影したもの。この資料の発見で、オリジナルの姿を探るための研究がさらに進むと考えられている。

来年2021年は、聖徳太子の1400年御遠忌(ごおんき)だ。ビックイベントを控えて2015年には再び、「法隆寺金堂壁画保存活用委員会」が発足しており、焼損壁画の保存・継承と一般公開に向けた取り組みも進んでいて、期待が高まる。

「法隆寺金堂壁画」。その圧倒的な存在に触れたとき、あなたは何を思うだろうか?

特別展「法隆寺金堂壁画と百済観音」 基本情報

東京国立博物館

※本展覧会は開催が中止となりました。

※今後、図録など関連商品の販売を予定しています。発売時期など詳細に関しては、展覧会公式サイトをご確認ください。

展覧会公式ウェブサイト

東京国立博物館公式ウェブサイト

あわせて読みたい

国宝「聖徳太子絵伝」の真の姿を見たか? ニッポンの最先端技術で文化財の未来はひらかれる!

ガラス乾板から失われた屛風を高精細複製

桜の下にいる貴婦人は誰? 戦国時代のピクニック画の最高峰「花下遊楽図屛風」幻の右隻が蘇る!