メタルボタンの付いた紺色のブレザー+オックスフォード(綿)素材のボタンダウンシャツ+レジメンタルタイ+チノパンーー。アイビーファッションの典型的な着こなしだ。このスタイルを定着させたのはVANという3文字のロゴでおなじみの株式会社ヴァンヂャケット(VAN-JAC。ブランドを表す際はVAN。現在の同名社は別法人)である。

VAN-JACの影響力は戦後日本の男子のファッションばかりでなく、社会や文化、風俗にまで及んだ。しかし、その歴史は1978(昭和53)年に終焉(しゅうえん)を迎えた。しかも、申請していた会社更生法が認められず、最終的に破産という形を取らざるを得なかった。従って、現在の組織は紆余曲折を経て当時の社員をはじめとする関係者らが築いた礎の上に立つ。

創業者で希代(きたい)のデザイナー、石津謙介氏率いるVAN-JACはなぜ潰えたのか。華やかな世界の裏側で展開されたファッションビジネスの厳しい側面を生前の石津氏を知る一人として振り返ってみたい。

VANをめぐる考察や論評はVAN-JACの破綻以降、さまざまな出版物やWebにまとめられているので、興味のある方はそちらをあたっていただきたい。限られたスペースでその全貌を語り尽くすのは無謀だからだ。

なお、特に断りのない限り、記事中のVAN-JACは旧社を指す。

ブレザー:VAN、シャツ:KEN’S EYE、ネクタイ:VAN

ブレザー:VAN、シャツ:KEN’S EYE、ネクタイ:VAN

アイビー・リーグから始まったファッション

「チャペルにからまる蔦(つた)」というフレーズですぐさま学生時代を思い起こせる世代は好むと好まざるとにかかわらず、VAN-JACが最も勢いのあったころに青春のひとときを過ごしているはずだ。

蔦の英名であるアイビーの深い緑はレンガ造りの古びた校舎の焦げ茶色によく映える。転じて、米国北東部にある名門私立大学の集まり(※)、とりわけアメリカン・フットボールをはじめとするスポーツの連盟をアイビー・リーグと呼ぶようになったとされている。

米国の大学でもエリート校の集まりであるアイビー・リーグの学生たちが好んで身に着けた服はやがてアイビー・ファッション(アイビー・ルックとも。以下アイビー)と総称されるようになった。

本場の米国でアイビーの総本山と目されたのがブルックス・ブラザーズ。襟元をボタンで留めるボタンダウンシャツを世に問うたことでも知られる。同社をはじめとする米国のトラディショナル(伝統的)なアイビーを日本に紹介し、VANというブランドで国内に広めたのが石津氏である。

※ブラウン、コロンビア、コーネル、ダートマス、ハーバード、ペンシルベニア、プリンストン、イェールの8大学。

若い男性のためのファッションを提案したVAN

終戦間もない日本では、着ることよりも食うことが優先された。やがて世間が落ち着いてくると、支出に占める衣料品関連の割合が少しずつ増えていく。戦後10年を経た1956(昭和31)年の経済白書で「もはや戦後ではない」と記されると、日本は来たるべき高度経済成長に向けての体制を整え始める。

ファッションといえば久しく大人の、それも女性のものと考えられていた時代に「若い男性に狙いを定めた」ファッションを提案したのが石津氏と彼の生み出したVAN-JACの最大の功績といえるだろう。

ちなみに「V」「A」「N」という3文字で構成されるロゴマークに添えられる「for the young and the young-at-heart」には「若者と若い心を持った人たちのために」というVANのブランドポリシーが端的に込められている。

「for the young and the young-at-heart」をあしらった商品はアパレル以外にも

「for the young and the young-at-heart」をあしらった商品はアパレル以外にも

石津氏は体格や体形、背景となる歴史や文化も異なる米国産のアイビーをただ右から左に持ってきたのではない。持ち前の感性と発想と企画力で、日本の若者に合うようにアレンジし、フォーマルからカジュアルまでのファッションアイテムの数々を次々に送り出した。

TPO(Time,Place,Occasion=時と場所と場合に応じて着るものを選ぶこと)の提唱や、アイテムの言い替え(ジャージ⇒トレーナー、ジャンパー⇒スイングトップ)など、半ば普通名詞化した言葉で石津氏の発案になるものは少なくない。

ファッション人生のスタートはレナウンの前身

絶頂期には「メンズファッションの神様」と崇(あが)められ、夥(おびただ)しい“信者”を抱えた石津氏の本格的なファッション人生は、大阪の繊維・雑貨卸商、佐々木営業部(レナウンの前身)から始まる。1947(昭和22)年のことだ。石津氏はここでデザイナーとしての才能をいかんなく発揮し、さまざまな紳士服の企画に関わる。

今でいうマーケティングのような仕事を最後にレナウンを退いた後、1951(昭和26)年に、石津商店を個人創業。同社は1954(昭和29)年有限会社VAN-JACとなり、1955(昭和30)年株式会社に改組された。1958(昭和33)年にそれまでの旧態依然とした紳士服からアイビー・ファッションに軸足を移すと、若者からの圧倒的な支持を受け、爆発的に成長した。アイビーへの転換を促したのは数度に及ぶ米国視察である。

VAN-JACの圧倒的な成長は主力のアパレル商品にとどまらず、映画や音楽、雑誌、スポーツなど、さまざまな文化や風俗にまで多大な影響を及ぼした。東京・銀座のみゆき通りを“みゆき族”と呼ばれる若者がVANのロゴ入り紙袋を抱えて徘徊する光景は前回の東京五輪のころを映すニュースフィルムの定番ネタである。

石津氏は特に演劇人や文化人とも積極的に交わり、俳優や役者には彼らが望む商品を惜しげもなく提供した。彼らが身に着け、あちこち歩き回ることによる宣伝効果を狙っていたといわれる。今日普通に行われているタイアップ的な販促手法を早くも取り入れていたわけだ。

アイビー・ファッションを日本に紹介した石津謙介氏

アイビー・ファッションを日本に紹介した石津謙介氏

こうして、1956(昭和31)年に約1憶円だった売上高は1971(昭和46)年には100憶円に迫った。わずか15年で100倍の伸びである。1974(昭和49)年には300億円を達成。その成長ぶりは順風満帆というより、もはや異常といえるものであった。

史上最高の売上高確保から4年の幕切れ

急成長を遂げたVAN-JACの売上高は1975(昭和50)年、史上最高の450億円を記録した。背景には大手総合商社の金融力に支えられた積極的な拡大策があった。

しかし、1973~74年といえば、第4次中東戦争に端を発するオイルショックが国内外の政治・経済を大きく揺るがせた時期に当たる。国際的な経済変調は健全な企業活動に影を落とし、消費を冷え込ませた。

にもかかわらず、それに逆行する、無謀ともいえる拡大策が結果的に自らの首を絞めた。傾きのきつい階段を一気に駆け上がるかのような急成長も結局は売れる当てのない商品をいたずらに並べるという見せかけのものにしかならなかった。一般的に商いの規模が大きくなれば経費もかさむ。

もはや転がり落ちる勢いを止めることはできなくなっていた。こうして膨大な資金の不足が生じる一方で、大量の返品は山をなす。人事管理の混乱や労使問題も状況の改善を妨げる一因となった。

事実、450億円の売上高を確保しながら、利益は大幅減を余儀なくされた。こうして、1976(昭和51)年にはとうとう赤字に転落。そして1978(昭和53)年、ついに破綻した。負債総額は約500億円。アパレル業界としては当時史上最大といわれた。史上最高の売上高確保からわずか4年の幕切れであった。

経営を圧迫した“生もの”のファッション商品

VAN-JACの経営破綻は、ファッション企業の陥りやすいリスクを集約的に表したものとされた。どういうことか。当時の商慣行に沿って、簡単にその仕組みを説いてみよう。

ファッション商品はいわば“生もの”である。だから、そのシーズンのうちに売り切らないと損をする。百貨店や専門店などの小売店に納めた商品がすべて売れればアパレルは儲かる。しかし、売れずに返品されれば、在庫が増える。在庫が増えれば、それを保管するための倉庫料という膨大な負担を生む。

すでに触れたように、オイルショックを契機として市場は縮小し、購買に対する消費者の考え方も変わり始めていた。このころ、すでにジーンズ市場が着々とすそ野を広げ、一定の需要を抱えていた。ある種のルールを重んじるアイビーと気ままに着こなせるジーンズ。消費者の関心は面倒な決め事のないジーンズに移りつつあった。にもかかわらず、VAN-JACは複数の商社頼みの積極的な拡大策を推し進めた。

企業の目的は売り上げの拡大ではなく最終利益の確保であるといわれる。しかし、同社の売り上げ拡大は、商品仕入れの増大⇒返品の増大⇒経費の増大⇒損失の増大という悪循環を引き起こした。

加速度的に増える在庫をさばくために同社はバーゲンセールに活路を求めた。とはいえ、その効果は一時的なもので、経営を抜本的に立て直すには至らなかった。もとより、憧れのVANを安く買えることを喜ぶファンがいる一方で、在庫一掃色を強めた安売りに眉を顰(ひそ)めるファンもいた。

つまり、同社の倒産の原因を一言に縮めれば、売れないものを作り続けたことに尽きる。後年、石津氏は「デザイナーとしては優等生だが、経営者としては落第生」と評された。実際、VANというブランドを文化にまで高めた功績とは裏腹に、経営者としては不本意な結果しか残せなかったことについては当のご本人が最も悔やんでいることだろう。

経営の重圧から離れ、飄々と生きた石津氏の晩年

VAN-JACが潰えたのは1978(昭和53)年4月6日である。この時、石津氏は満67歳。会長職を最後に同社から退いた石津氏はこれ以降、これまでのような特定の企業に属することなく、築いてきた人脈や経験を生かしてさまざまな組織や機関などと関わるようになる。

第一線を退いてからは後進の育成に情熱を傾けた石津氏

第一線を退いてからは後進の育成に情熱を傾けた石津氏

そうした活動の一つに、岐阜県内のメンズカジュアルウエアメーカーでつくる組合のご意見番のような仕事があった。同組織が行うファッションイベントやセミナー、講演会などに出席するため、年に数回、岐阜市を訪れていた。

たいていは新幹線を名古屋で降り、JR東海道線か、名鉄電車の名古屋本線でそれぞれの岐阜駅へ向かう。どちらを使うかはその日の気分による。時には新幹線で岐阜羽島まで行き、そこから名鉄羽島線に乗り換えて向かうこともあった。ホームに立つと、ポケットに片手を突っ込んみ、ややうつむき加減にゆっくりとした足取りで歩くのが常であった。

なぜ、ここまで細かなことを記せるかというと、経営の重圧から離れ、興味の趣くまま、気ままにファッションビジネスに関わるようになっていた石津氏の担当記者をしていたからだ。当時、ファッション専門紙の編集に携わっていたぼくは名古屋支社に籍を置き、東海地区における石津氏の動きを追う役を仰せつかっていた。

くだんの組合にスケジュールを確かめ、名古屋から岐阜までのお供をする。片道のことも往復のこともある。車中は“神様”を独占できる至福の時間であった。たいていは取り留めのない話で終始するが、時には改まった面持ちで相談を受けることもあった。

廃刊したので、今はもうないが1989(平成元)年6月に創刊された『月刊Asahi』に寄せるエッセイの構想を明かされたことがある。誌名から察せられるように朝日新聞社が版元の総合誌で、石津氏は「なんでもいいから、ファッションに関して好きなことを書いていいと言われたんだ」と嬉しそうに打ち明けた。

記念すべき第1回のネタは3つ用意してある。そのうちのどれが一番受けるか。読者代表として考えを聞かせてほしい、といったやりを取りをした。ぼくの意見が通ったか、通らなかったか、残念ながらまったく記憶にない。

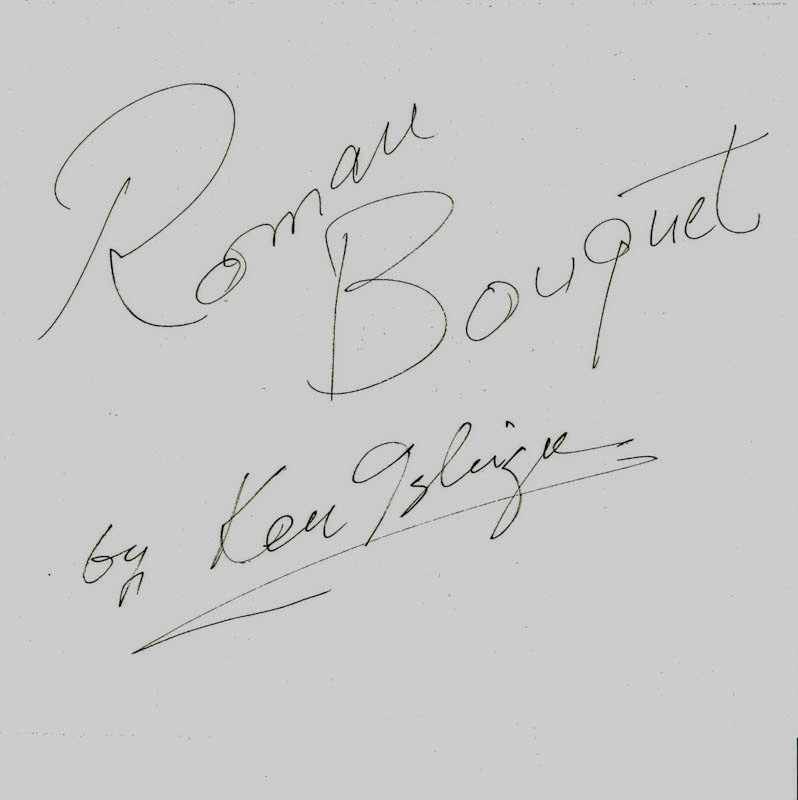

石津氏から託された「Roman Bouquet」

「これ、君にあげるから、自由に使っていいよ」。岐阜の繁華街にあったファッションビル「岐阜メルサ」で開かれたイベントの控室で声をかけられた。1994(平成6)年3月19日のことだ。テーブルの上に広げられたコピー用紙には筆記体の「Roman Bouquet(ロマン・ブーケ)」という文字が躍る。

石津氏直筆による幻の婦人服専門店「Roman Bouquet」の店名案

石津氏直筆による幻の婦人服専門店「Roman Bouquet」の店名案

詳しい経緯は忘れたが、石津氏はなぜか婦人服専門店の立ち上げを熱心に勧めてくれていた。その名前を考えたので贈呈するというありがたい申し出である。単なる婦人服専門店ではなく、花屋を併設するといった構想だった。店名に「ブーケ」を潜(ひそ)ませた狙いはその点にある。

身に余る光栄なお話であったが、花屋を併設した婦人服専門店は残念ながらいまだに開業していない。その方面の才覚に恵まれていないのは自分が誰よりも分かっているからだ。駆け出しの記者を相手に、文字通り、石津氏のロマンを託すひとときであったのか。2005(平成17)年5月24日、鬼籍に入られたため、ご本人に真意を確かめる術(すべ)はない。

ブルックス・ブラザーズも、レナウンも

2020年7月8日、石津氏にアイビーを教え、VAN-JACを興すきっかけをつくったブルックス・ブラザーズが日本の民事再生法にあたる米連邦破産法第11条の適用を申請し、事実上倒産。その後、スパークスグループに買収された。

10月30日には、石津氏がデザイナーとして実質的な第一歩を踏み出したレナウンが東京地方裁判所から民事再生手続きの廃止決定を受け、破産手続きに入った。

その狭間の9月10日には、有楽町駅―新橋駅間の高架下の複合商業施設「日比谷OKUROJI(オクロジ)」が開業。その一角にある「VAN SHOP」日比谷店が往年のアイビーファッションファンの財布の紐を緩めさせている。

一連の動きを石津氏はどう見ているのだろう。石津氏ならではの、歯に衣着せぬシャープな意見を聞いてみたい。半面、ぼくにはまだやり残していることがたくさんあるので、尋ねに行くのはもうしばらく先にしたいとも思っている。

▼あわせて読みたい 和樂webおすすめ記事

カラーテレビの生産48倍!あの国民的チョコの名前にも!「アポロ11号」が日本人に与えたインパクト

▼和樂webおすすめ書籍

VAN 2020 FALL/WINTER ビッグトート&エコバッグBOOK