和歌と短歌の違いとは

『和樂(わらく)』本誌の馬場あき子さんの連載「和歌で読み解く日本のこころ」。四季折々の花などの景物や行事に重ねて、馬場さんが毎号取り上げてきた和歌の数々からは、昔も今も変わることのない人々の思いが伝わってきます。

五七五七七という韻律をもった三十一文字のこの定型詩は、千年以上の時を超えて現代にまで詠み継がれてきた、まさに日本文化の宝!

と、ここで、ひとつの疑問が浮かんできました。「和歌」はいつから「短歌」と呼ばれるようになったのでしょう? 古い時代の歌を「和歌」と呼び、現代は「短歌」と呼ぶ、ざっくりとそんなイメージはあるものの、その線引きはいったいどこに? そもそも「和歌」と「短歌」の違いって? 今さら聞けない基本のキを、馬場さんに勇気をもってたずねてみました。すると、思いがけない答えが返ってきて…。

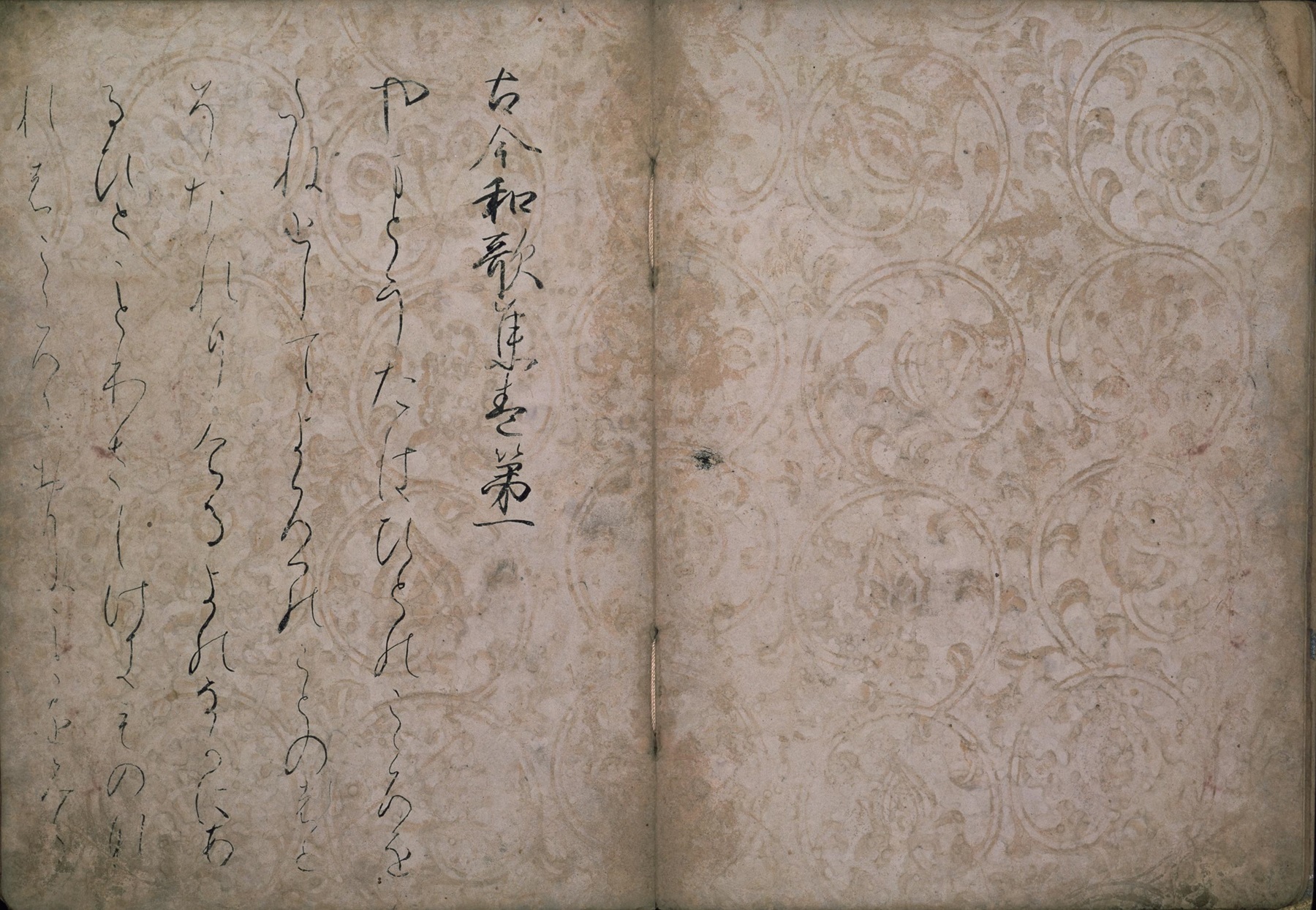

「五七五七七の音律の歌を〝和歌〟と呼ぶようになったのは『古今和歌集』からです。それ以前、『万葉集』のころは、まだ〝和歌〟という言葉はなくて、この形式の歌は〝短歌〟と言っていたんですよ」(馬場あき子 以下同)

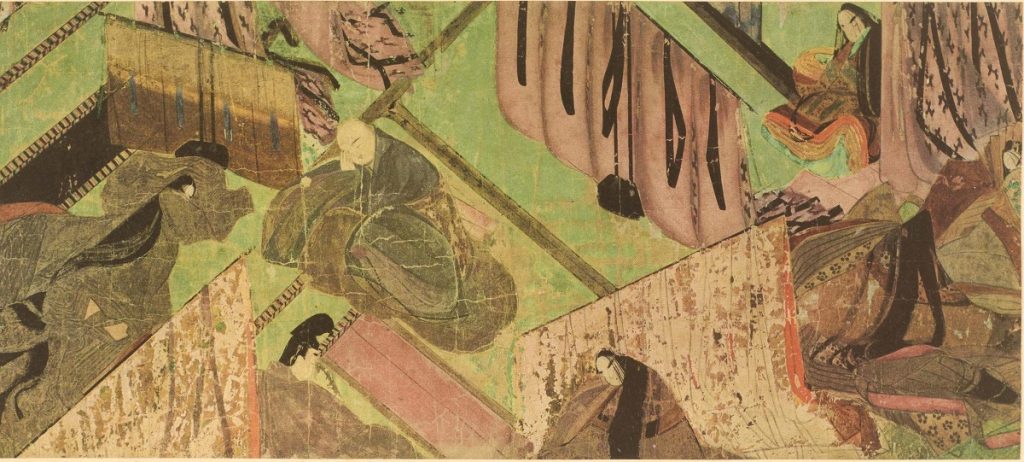

『万葉集』は、奈良時代末ごろに成立したとされる日本最古の歌集。一方、『古今和歌集』は、醍醐天皇(885~930年)の詔(みことのり)で、平安時代前期(905年が定説)に編纂された最初の勅撰和歌集です。

「『万葉集』の時代には〝長歌(ちょうか)〟が盛んにつくられていたんです。長歌というのは、五と七をずっと繰り返してつなげていく歌。いくつつなげてもよくて、最後を七七で止めるというのが約束です。すると、歌の終わりの五七五七七の部分が、私たちが今、短歌と呼んでいる形になる。ここで歌の全体をまとめたり、言い足りなかったことを付け加えたりするわけです。繰り返しの締め括りとなるこの部分を、反復の〝反〟の字をとって〝反歌〟と言ったのね。さらに、長歌に対して〝短い歌〟という意味で、〝反歌〟は〝短歌〟と呼ばれるようになり、やがて独立した歌の形として主流になっていったんです」

これが長歌から短歌への分かれ道。そしてその先にある短歌から和歌への分岐点が『古今和歌集』だと、馬場さんは言います。

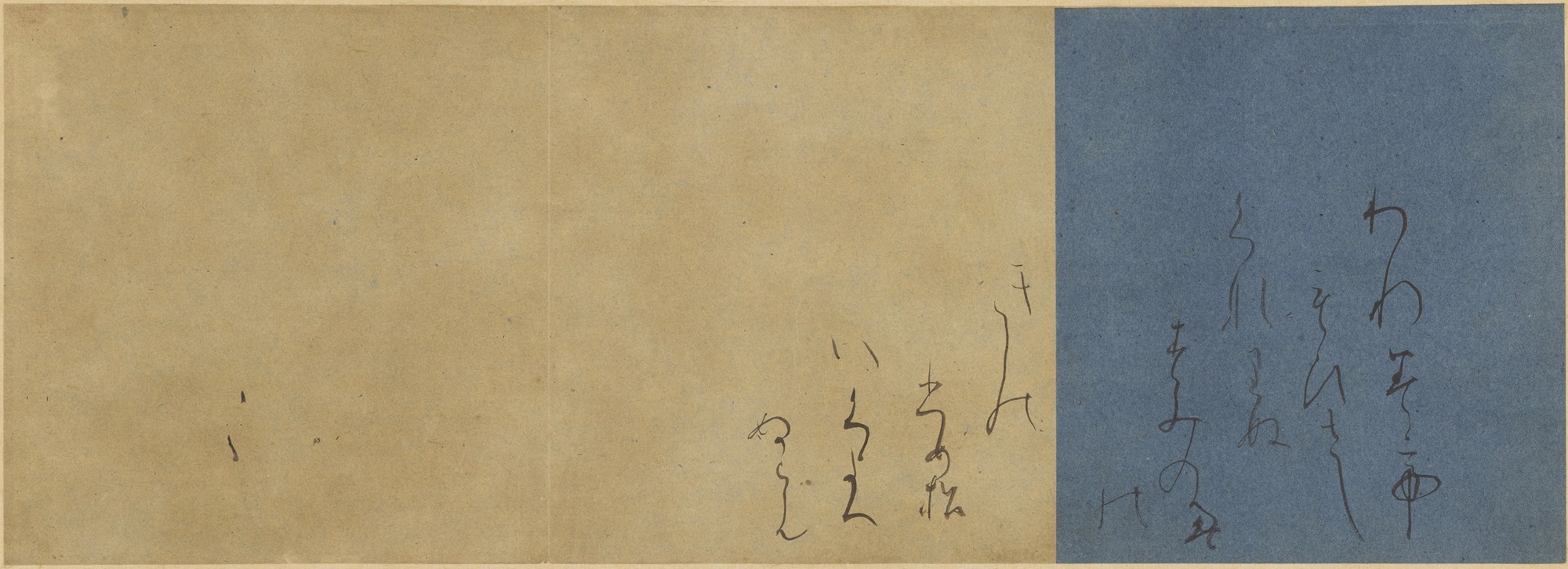

「『古今和歌集』の冒頭に、撰者の中心人物だった紀貫之(きのつらゆき ?~945年)は序文を書いています。しかも、公の文章は漢文を用いるというそれまでのルールを破って、仮名を用いて書いた。その〝仮名序(かなじょ)〟は、こうはじまります。『やまと歌は、人の心を種としてよろづの言の葉とぞなれりける』。これ、とても大事な一行です。日本の詩歌は、人の心がもととなってたくさんのことばが詠(よ)まれてきたのだ、と。何に対しての〝やまと〟かと言ったら、唐ですよ。唐の〝漢詩〟に対して、自分たちの詩歌を〝やまと歌〟と呼ぼうではないか、と貫之は高らかに宣言した。これが〝和歌〟のはじまりです」

平安時代に和歌が広まった背景

和歌についてさらに詳しく、馬場あき子さんに伺いました。

道真、貫之の悲願「文化で国力を上げる」

――やまと歌は、人の心を種(たね)としてよろづの言の葉とぞなれりける。

紀貫之が『古今和歌集』の仮名序においてしたこの宣言が、唐の〝漢詩〟に対して日本の詩歌を〝やまと歌〟とするもので、短歌から和歌への分岐点でした。それに先駆けて、朝廷ではひとつの大きな方向転換がありました。200年以上、十数回にわたって送り出してきた遣唐使の廃止です。

「言い出したのは、菅原道真(すがわらのみちざね 845~903年)です。894年に出るはずだった遣唐使船が、直前に、彼の進言で停止となり、その後の再開はありませんでした。廃止の理由は諸説ありますけど、道真は日本の現状に危機感を抱き、焦燥感に駆られ立ち上がったのだと、私は思っています」

それまでの日本にとって、中国は圧倒的な先進国で、絶対のお手本でした。公の文書は漢文で記され、やまと言葉で詠む歌よりも漢詩のほうが格が上である、そんな時代が長く続いてきたのです。

「でも、中国の文化をただ真似ているだけでは、追いつくことすらできない、対等な外交など到底望めない。その現実に、だんだんと、みんなが気づきはじめたんです。独自の文化をもって、国の力が上がって、はじめて外交交渉のテーブルに着けるのだってことを、道真も、朝廷も、理解したのでしょう。そういう背景があって編まれたのが『古今和歌集』であり、貫之による和歌の世界の大成だったのです」

それは同時に、歴史の授業で習った「国風(こくふう)文化」の幕開けでした。道真の思いを受け継いだ貫之の仮名序は、さらにこう続きます。

――世の中にある人、ことわざ繁(しげ)きものなれば心に思ふことを見るもの聞くものにつけて言ひ出せるなり。

花に鳴く鶯(うぐひす)、水に住む蛙(かはづ)の声を聞けば、生きとし生けるもの、いづれか歌を詠まざりける。

「世の中で起こるいろんなことを、目にして、聞いて、心に思うことをさまざまに言葉で紡ぐのだ。花の枝に止まった鶯を見れば、田んぼで蛙が鳴く声を聞けば、やまと人はだれもかれも、歌を口ずさまずにはいられないのである、と貫之は言っているのです」

仮名序は、和歌の本質について語った冒頭のこの部分がよく取り上げられますが、実は、ほかにもさまざまな論が展開されている、けっこうな長文です。

「和歌は天地開闢(てんちかいびゃく)のときに起源をもってどう変遷してきたかとか、歌のつくり方にまで話が及びます。優れた歌人を歌仙(かせん)と言いますが、最初に6人を選び出したのも貫之。仮名序の後半では、6人の歌人それぞれの歌風や評も書いています」

後に六歌仙と呼ばれるその6人は、僧正遍昭(そうじょうへんじょう 816~890年)、在原業平(ありわらのなりひら 825~880年)、文屋康秀(ふんやのやすひで 生没年不詳)、喜撰法師(きせんほうし 生没年不詳)、小野小町(おののこまち 生没年不詳)、大伴黒主(おおとものくろぬし 生没年不詳)です。

「僧正遍昭は、平安京を開いた桓武(かんむ)天皇(737~806年)の孫で、仁明(にんみょう)天皇の時代に蔵人頭(くろうどのとう)を務めましたが、天皇の崩御(ほうぎょ)により出家。僧正は、お坊さんのなかでも最も高い位ですから、なかなかの才能と学問のあった人です。天皇家の血筋で、もともと朝廷に仕えていたので、風雅を知る華やかな人物でもありました。

この人がまだ出家する前に、宮中の五節(ごせち)の舞を見て、その場で詠んだのが『天つ風雲のかよひ路(じ)吹きとぢよをとめの姿しばしとどめん』(空吹く風よ、雲を呼んで天への路(みち)を閉ざしておくれ。このまま天に上がって行ってしまいそうな舞姫たちの美しい姿を、もうしばらくの間、目の前にとどめておきたいから)という、百人一首にも取り上げられた、あの有名な歌」

五節の舞は、宮中行事の豊明節会(とよのあかりのせちえ)で、由緒ある家から召された未婚の乙女たちが雅楽の調べにのって舞う優美な舞。大河ドラマ『光る君へ』で、主人公・まひろが舞った場面をご記憶の方も多いのではないでしょうか。

「美しい乙女たちの舞を見た感動を、遍昭はその場で歌に詠んだんです。観覧席からすっくと立ち上がり、ゆったりと声高らかに詠じたその場面を想像してみて。周囲はわくわくしながらそれを聞いて、おおーっとため息がちのどよめきが漏(も)れ、なかには懐(ふところ)から紙を取り出して書き留める人もいたりして。そういうふうにして歌の面白さが広がっていったのが平安という時代なんです」

平安時代、漢詩は難しいけれど和歌なら詠める!

六歌仙に数えられた僧正遍昭(へんじょうしょうじょう)と小野小町(おののこまち)の間で詠まれた歌のやりとりが、『後撰(ごせん)和歌集』(950年代に成立した2番目の勅撰集)に載っています。

「ある晩、ふたりが偶然、とあるわびしい寺で泊まり合わせたときの歌。小町が『岩の上に旅寝をすればいと寒し苔(こけ)の衣を我に貸さなん』(寒いから、あなたの衣を貸してくれない?)という歌を送ったら、遍昭が『世をそむく苔の衣はただ一重(ひとえ)貸さねば疎(うと)しいざ二人寝ん』(1枚しかない衣を貸してしまったら私も寒いから、仕方ありませんね、一緒に寝ましょうか?)と返した。

もちろん、言葉の上での風流で、平安朝らしい〝贈答歌〟ね。こういう洒落たやりとりがさらりとできるのも、和歌だからこそです」

たしかに、漢詩では硬すぎて笑えないし、散文やしゃべり言葉ではリアルすぎて引かれてしまいそうです。

「そうして『古今和歌集』が出たあたりから、和歌を詠む人たちが急激に増えて、レベルもどんどん上がっていったんです。『後拾遺(ごしゅうい)和歌集』(1086年成立、4番目の勅撰集)の時代になると、だれもかれも和歌を詠んで、贈り合うようになります。

漢詩を詠むのは難しくても、和歌は自分たちの言葉だから、学がなくたって詠むことができたから。今、口語短歌がブームになっているのと同じですね」

和歌をもって国の文化の底上げをしよう、という貫之の作戦が功を奏したわけですね。

「まさに大当たり、だったの。『古今和歌集』からはじまった和歌の様式は『後拾遺和歌集』とその次の『千載(せんざい)和歌集』(1188年成立)までをひとつの区切りとして、日常レベルの教養であり、 人間味を表すものとして、ここにピークを迎えたのです」

平安時代の終わりを境目に、その後、和歌は下り坂に入っていくということですか?

「下り坂というよりも、時代の変化とともに詠まれる歌の雰囲気が変わるんです。鎌倉時代に入って1205年に編纂(へんさん)された『新古今和歌集』の歌は、たとえば春の歌だけをみても雰囲気が違います。政権を武士に奪われて和歌などの伝統を心のよりどころとしてきた貴族たちは、戦乱に巻き込まれ、肉親を失ったり没落した人も多くいた。ですから私は、『新古今和歌集』は〝戦後歌集〟だと思っているんです」

同じ桜を詠んだ歌でも、『古今和歌集』と『新古今和歌集』では世界がまったく異なります。

「『古今和歌集』にある貫之の歌『宿りして春の山辺に寝たる夜は夢のうちにも花ぞ散りける』は、春を謳歌(おうか)し散っていく実景としての桜が詠われています。対して、『新古今和歌集』の式子内親王(しょくしないしんのう)の桜は『いま桜咲きぬとみえてうす曇り春にかすめる世のけしきかな』。咲いたと思ったのは一瞬で、雲にかすんで見えなくなってしまう。

『新古今和歌集』の撰者・藤原定家(ふじわらのていか)自身が詠んだ『見渡せば花も紅葉もなかりけり浦のとまやの秋の夕暮』も、華やぐ花も紅葉ももはやなく、ただ寂しい浦のとま屋の夕暮れだけが自分たちの現実なんだと言っている。失われた王朝文化の象徴として謳(うた)われた花です」

平安という時代とともに栄えた和歌は、時代の終焉によってその世界観を大きく変えました。

「和歌を語るとき、和泉式部(いずみしきぶ)と西行(さいぎょう)をはずすなんてとんでもないことなんだけど、今回はそこまで話す余裕がありませんでした。心残りだけど、そこは次の機会にまたね。でも、女流の歌人をひとりだけ挙げろと言われたら、和泉式部。位の高い男たちが命がけで彼女のもとに通うくらいモテた人です。

そして、花といえば桜だった平安時代に、だれよりも多く桜を詠(うた)い、愛したのが西行です。そこはぜひ心に留めておいていただけたら」

再び「短歌」と呼ぶようになった明治時代

ところで、短歌から和歌になった歌を、再び短歌と呼ぶようになったのは、いつからだったのでしょう?

「明治からですよ。鎖国が解かれ、国が開かれ、近代化の波が一気に押し寄せて、歌の世界には正岡子規(まさおかしき)、与謝野晶子(よさのあきこ)や鉄幹(てっかん)が出てきた。もはや平安文化の雅の時代ではなく、今さら和歌でもあるまい。歌はもっと独特の文化伝統なのだ、ということで短歌にもどったのよ」

短歌から和歌へ、そして再び短歌へ。

時代の移り変わりのなかで磨かれ、詠い続けられてきた五七五七七の歌は、この先、どんな未来に向かっていくのでしょうか。

馬場あき子

歌人。1928年東京生まれ。学生時代に歌誌『まひる野』同人となり、1978年、歌誌『かりん』を立ち上げる。歌集のほかに、造詣の深い中世文学や能の研究や評論に多くの著作がある。読売文学賞、毎日芸術賞、斎藤茂吉短歌文学賞、朝日賞、日本芸術院賞、紫綬褒章など受賞歴多数。『和樂』にて「和歌で読み解く日本のこころ」連載中。映画『幾春かけて老いゆかん 歌人 馬場あき子の日々』(公式サイト:ikuharu-movie.com)。

和歌についてもっと詳しく

『和樂(2019年10・11月号)』で馬場さんが教えてくださった、『万葉集』『古今和歌集』『新古今和歌集』のこと、歌を詠むことで培われてきた日本人の美意識や季節感、そして「三十六歌仙」についてのお話を、webにも掲載しています。

▼記事はこちら

馬場あき子さんに聞く和歌入門

短歌を詠んでみよう!

近頃大人気の短歌。挑戦してみたくても作り方がわからない……そんな方もご安心ください! 俵万智さんに「短歌の作り方のコツ」を伺いました。

▼記事はこちら

俵万智さんに聞く「短歌の作り方のコツ」10選!ルールも簡単に紹介