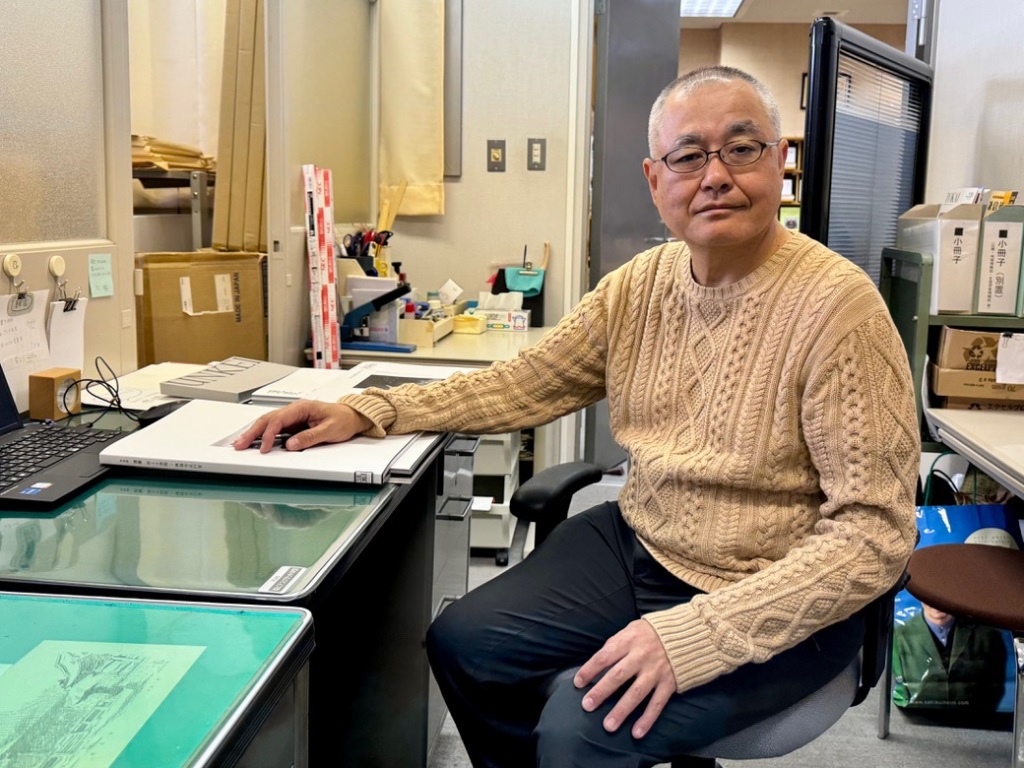

来館者に広く伝えていきたい社史の面白さ

── 現在は、中世歴史博物館として知られる県立金沢文庫にお勤めですが、前任地の川崎図書館に入職された経緯は。

高田高史氏(以下、高田):学生時代は大学院の修士課程で日本史を学んでいました。専攻は中世。鎌倉時代とか室町時代のあたりです。もともと歴史が好きだったので、研究者にも憧れたのですが、才能もないし「このままでは食えない」ことを悟ります。

どうしたものかと思案していたのですが、本は好きだし何かを調べるのは得意なので、司書の資格を取って公務員試験を受けました。この分野では才能もあったようです。仕事を通じて直接、世間の役に立てることにはやりがいを感じていましたね。

── 社史にはご自身が「一年生」のころから携わっているのですか。

高田:いいえ。初任地は確かに川崎図書館ですが、特に社史に関わっていたわけではありません。神奈川県の司書の職員ですから、川崎図書館ばかりでなく、横浜の県立図書館や県立高校の図書館で働いたこともあります。

そうして職場を転々として40歳手前のころ川崎図書館に戻ってきました。その際、上司から「社史担当をどうしようか考えているのだが」と声をかけられ、それに応じて「やらせてください」と立候補した覚えがあります。

地味な見た目とは裏腹に“引き”の強い社史も

── 社史担当を命ぜられて、特に心がけてきたことはあるのですか。

高田:図書館ばかりでなく、一般の書店でもそうですが、整然と並べられた本には一種の“顔つき”があります。それは配色だったり、造本の具合であったりするのですが、他ジャンルの本に比べて、社史はものすごく地味なのです。だから、食わず嫌いされがち。

しかし、見た目とは裏腹に、よくよく見ていくと結構面白いものがある。そういう面白さを来館者に広く伝えていきたいなという思いは初期のころからありましたね。

── 社史の多くは非売品で、一般の書店に並ぶ本ではないだけに、揃えたり、管理したりするうえで一般書籍とは異なるご苦労があったと思うのですが。

高田:おっしゃるように、今、どういう社史が制作されていて、いつ出版されるのかといった情報は一般書籍のようにはつかめません。すでに刊行されていたとしても、書店ルートのように確実に手繰り寄せる術(すべ)がない。

ではどうするか。簡単なことですが、そういう情報をもっているところに食い込んで、こちらから探しに行けばよい。売り込みリストを待つのではなく、今まさに産声(うぶごえ)を上げようとしている情報をこちらから取りに行くのです。

社史集めのカギを握る、積極的な情報収集

── 心構えとしては「待ちでなく、攻め」ですね。ある意味で情報戦だと思うのですが、どんなところを攻めるのですか。

高田:国立国会図書館が受け入れた本は常にチェックしています。ただ、それだけではありません。社史が刊行されるまでにはさまざまな業界や業種が関わります。そういうところに当たりを付けておくのです。例えば、社史を編纂している方と親しくなって「出来たら寄贈してくださいね」とお願いすることはよくありました。

編纂や出版に携わっている会社と仲良くなっておくことも大切です。一種の営業ですね。ただ漫然と座っていれば向こうから来てくれるわけではありません。ですから、そういう仕事に関わっている人や会社に協力してもらって積極的に情報を集める。そういうことも心がけました。

── “営業”の手応えはいかがでしたか。

高田:例えば、社史の編纂会社や大手新聞社から社内外のセミナーの講師として招かれたことがあります。関係性が深まってからは、その編纂会社が手がける社史を納める許可を発行元の依頼主に取ってもらい、かつ送っていただくというつながりも生まれました。

また、川崎図書館の知名度が上がることで自然に社史が集まるようにもなりました。一種の相乗効果ですね。一般書籍と違って、新刊書が直ちに図書館に来るとは限りません。刊行後5年、10年でひょっこり寄贈されるということもよくあります。

会社の歴史が集まり、日本の産業史に

── 高田さんにとって、社史の魅力とはなんですか。

高田:ほとんどの本と違って、社史は最初から最後まで通読するものではないと思っています。これまでの経験を踏まえて言うなら、社史は発行元の会社が自社の歴史をまとめ、刊行する特殊な本であると思います。作り方に決まり事があるわけではないので、その会社の個性を感じることができます。

個人的には、編纂担当者の工夫に触れることも楽しみの一つです。装丁に関して言えば、用紙の一部に地元産の和紙を使ったり、表紙の布に自社製品を用いたりするといった工夫は大好きです。

── そんな社史を意識的に集めている川崎図書館は蔵書数2万2千冊を誇りますが、この数字は多いのですか、少ないのですか。

高田:日本有数であることは間違いありません。では、これが日本一と言えるかどうかというといささか悩ましい面があります。国立国会図書館さんの統計に「社史を何冊持っているか」という数値がないからです。

加えて、社史って何? という定義を持ち出すとややこしいことになります。大学図書館などでも社史をコレクションしているところはありますが、申し上げたように、定義に合っているかどうかで数え方も変わる。ですから、単純な冊数だけでは比べにくいですね。

会社が責任をもって刊行する、一種の自費出版

── 高田さんにとって社史の定義みたいなものはありますか。

高田:私見では、会社が責任をもって刊行していることです。会社の“自費出版”といえるかもしれません。会社の歴史を丹念につづった『株式会社●●100年の歩み』などは社史にくくられると思いますが、例えば、外部の出版社が出したトヨタ自動車の本はたとえ歴史に触れられていても社史とは言えない気がします。そういう判断基準で、私が担当をしていた時には収集をしていました。

── そもそも、なんで川崎図書館に社史が集まるようになったのですか。

高田:一言に縮めれば立地です。川崎図書館を視察して「よぉし、うちでも社史を集めるぞ」と頑張って集められる施設もあります。しかし、たいていは長続きしないようです。なぜか。集まる必然性が薄いからです。つまり、土地柄です。

川崎図書館は1959年1月に開館した、神奈川県では2番目の県立図書館です。日本の高度経済成長を牽引していた京浜工業地帯の中心地である川崎市川崎区(現・川崎市高津区)に設置されたことから、開館にあたっては科学・技術や産業関連の本を積極的に収集する方針が立てられました。

開館半年後には館内に「商工資料室」が設けられ、収集対象の一つに会社史を加えました。商工資料室では社史の他、カタログやパンフレットも集めていたそうです。社史についていえば、県内企業や特定産業ばかりでなく、全国・全業種を対象としたことで、今日のような大きなコレクションになったわけです。

社史の魅力を発信するための広報紙『社楽』

── 開館時の事情があったとはいえ、社史を収集する意味はどこにあるとお考えですか。

高田:特定の会社の歴史ばかりでなく、ある業種や業界の社史が集まれば、日本の産業史にもなることだと思います。例えば、JALやANAをはじめ、いくつかの航空会社の社史を読み比べれば日本の航空史が概観できる。製造業、建設業、金融業、出版業なども同様です。一つひとつの会社の歴史が集まることで日本の産業史ができ上がる。それに携わることに集めがいややりがいがあると思っています。

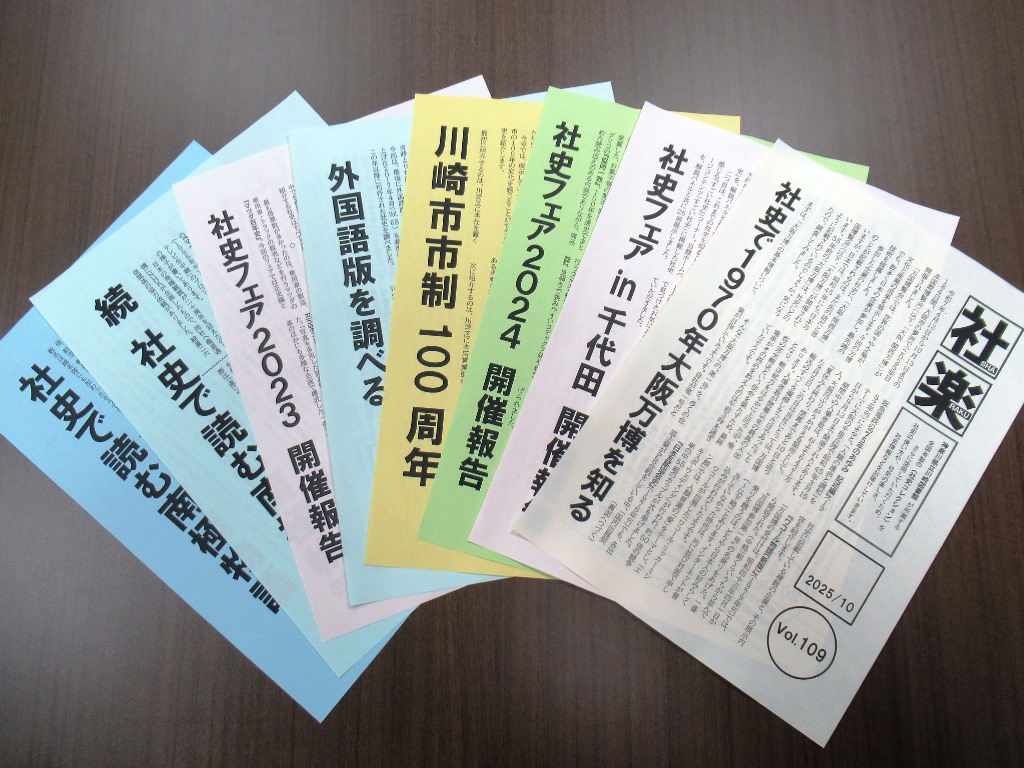

── 川崎図書館には『和樂』ならぬ『社楽』という広報紙があります。高田さんが生みの親ですが、どういう経緯で発刊されたのですか。

高田:社史は見方によってはとても面白い書物です。しかし、その面白さがなかなか伝わらない。そこで、社史の魅力を発信するためのツールとして行き着いたのが広報紙の性格をもたせた媒体の発行でした。A4判裏表のペーパーで、発刊当初は毎号異なる切り口で月に一度くらいのペースで出していました。

もともと来館者に社史を広く読んでほしいという目的で始めたので、執筆時には固い内容の本をいかに親しみやすく、読みやすいものにするかに心を砕きました。最初は紙媒体だけでしたが、要望もあってホームページでも公開するようにしました。

会社の歩みを記す社史は日本文化そのもの

── 社史という書物の意義や存在価値について、どのような考えをおもちですか。

高田:作り手である会社なり団体がどういう目的で刊行するかによって異なると思います。例えば、会社の歴史を詳しく記録し、後世に伝えることを目指すのか、家族を含めた社員に読ませたいのか、広報やリクルート対策のツールとして使いたいのかによって価値は全然違います。何が良くて何が悪いかという尺度はありません。作り手の思いが反映されていれば良い社史といえると思います。

社史を手にしたら、まず目次を開いてその本の全体像をつかんでほしいですね。社史は一般の書物よりも、作り手の思いや苦労が非常に色濃く映し出されていると思います。ですから、あとがきや編集後記などにも目を向けてほしい。この2点は私自身、必ず心がけていることです。

社史は読んで字のごとく、会社の歴史ですから、まずは関心のある会社の本を手に取ること。大切なのは“切り取り方”です。例えば、一冊だけでなく、似た業種の複数の社史を読み比べてみることをお勧めします。ある製品の開発物語や掲載されている広告、地域との関わりなどから、新たな発見が見つかることもあるでしょう。そして、一つ一つの社史の個性が浮き彫りになることもあります。

── 社史を集めた「社史コーナー」はどのような人がどのように利用しているのですか。

高田:社史を作っている方が名刺を手に名乗ってくださることもありました。それ以外は会社のことや業界のことなど、なんらかの調査で来ている人がほとんどでしたね。先ほど申し上げた自分なりの“切り取り方”を決めて足を運ぶ方も多かったと記憶しています。

さまざまなマニアの方がSNSで「ここ、すげぇ」などと紹介してくれることもありました。重機マニア、鉄道マニア、銀行通帳マニアなど、実に多種多様。そういう趣味の方には重宝するでしょうね。ともあれ、なんらかの目的で利用されているのは確かでした。

社史の読み比べがいざなう新たな発見

── やはり、社史にもトレンドの変化はあるのでしょうか。

高田:ざっくり言えば、昭和のころは“重厚長大”な感じでした。高度経済成長期ならではだと思います。平成期になるとビジュアルを意識したり、読み易さを追求したりしたものが増えています。背景にはDTPの導入に代表される技術進化もあります。

令和に入ってからは読み物風にしたり、社員をクローズアップしたりする会社が増えてきたように思います。プロのカメラマンが撮影した社員の格好いい「働く姿」のポートレートを掲載するケースもあります。

重厚長大がもてはやされた時代には紙製の頑丈な箱に入っているものをよく見かけましたが、最近は箱なしのものや透明で軽い樹脂のケースもあります。ただ、箱にも編纂担当者のこだわりがあることは、社史に携わっていて知っていたので、箱もできる限り保存するようにはしました。

直近では「未来編」を付けるところが増えています。経営層のビジョン、中堅社員の対談、社員アンケートなど、内容はさまざまです。社史としてはあまり意味がないような気もしますが「その時、こういうことを考えていた」ということを後で検証するという意味では、ありかなと思います。

── 社史は日本文化の中でどのような役割を果たしているとお考えですか。

高田:会社の歴史を当の会社自身が残すという形態は日本固有で、他の国ではあまりないと聞いています。題名で「100年」を謳(うた)う会社が多いように、長寿企業が海外ではほとんどないことも一因でしょう。

では、なぜ、日本には社史があふれ、今なお作られ続けているのか。それは、肝心の会社が続いている以上に、自分たちのしてきた記録を残したいとか、後世に伝えたいという気持ちがあるからではないかと思っています。これこそが日本文化そのものではないでしょうか。ある意味で民族性かもしれません。

これから社史を見てみようと思った方には、いろんな会社の社史を読み比べてみると新たな発見があるということを重ねて申し上げたいですね。

かるたあり巻物あり。“高田流”社史5選

──髙田さんの印象に残る社史5選とその見どころを読者のみなさんへ順不同でご紹介ください。

高田:まずはワインなどを取り扱っている商社、モトックスの『1st Vintage モトックス100年の歴史、そして未来へ』(2015年)です。ワインの木箱のような装丁は、カフェに置かれていても違和感のないものをイメージしたのだとか。巻頭に現在の会社の姿をビジュアルに載せ、読みやすくまとめられた100年の歴史、トピックスや社員インタビューなど、構成的にも充実した内容になっています。編集するうえでのコンセプトは「社員のための社史にすること。社員が読みたいと思う社史にすること」だそうです。巻末には本書のメイキングもまとめられています。

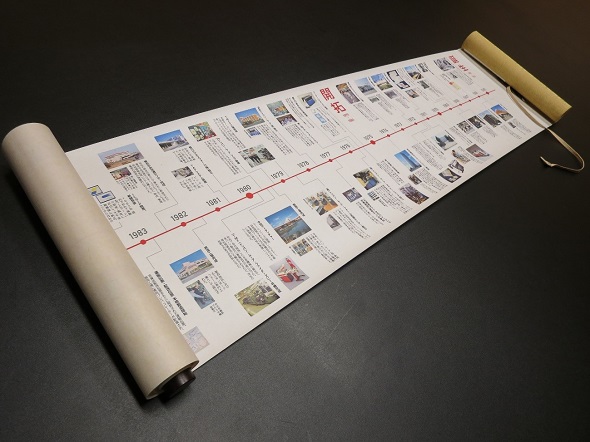

『トッパン・フォームズ株式会社五十年のあゆみ』(2014年、現在はTOPPANエッジ株式会社に商号変更)は恐らく他に例のない巻物の社史。創業以来の年表で、真ん中に年を、上下に出来事と写真を配したレイアウトです。全体は「誕生」「開拓」「発展」「改革」「挑戦」の五期に分けられていています。ちなみに、この形態は同社が提供している「デジタル長尺印刷」のデモも兼ねたイベント用として、ごく限定的に作られました。併せて、2冊組のオーソドックスな正史やマンガ版も制作されています。

微粉砕機・分散機の総合メーカー、アシザワ・ファインテック株式会社は『アシザワかるた』(2017年)を社史に仕立てました。会社の歴史や伝統、社風、仕事などが札にされています。読み札の裏には、その事項に関する解説が付いています。同封されている「競技規則」には、団体戦のやり方や、やく札の計算法などが詳しく説明されています。『アシザワ・ファインテック歴史年表(かるた対応)』には年表の諸項目がどの札と関連しているかが示されています。私は社長と対戦したことがあり、完敗しましたが、楽しかったです。

『象印マホービン株式会社100年の歩み 1918-2018』(2019年)は本編、資料編、DVDの3点で構成されています。DVDを収めた一冊は飛び出す絵本風になっていて、一昔前の食卓の様子が描かれています。食卓と、それを囲む人たちに光が当たると壁面に象の影が映ります。初期の商標(王冠をかぶった象)の姿です。断言はできませんが、影絵を用いた社史は他にないと思います。

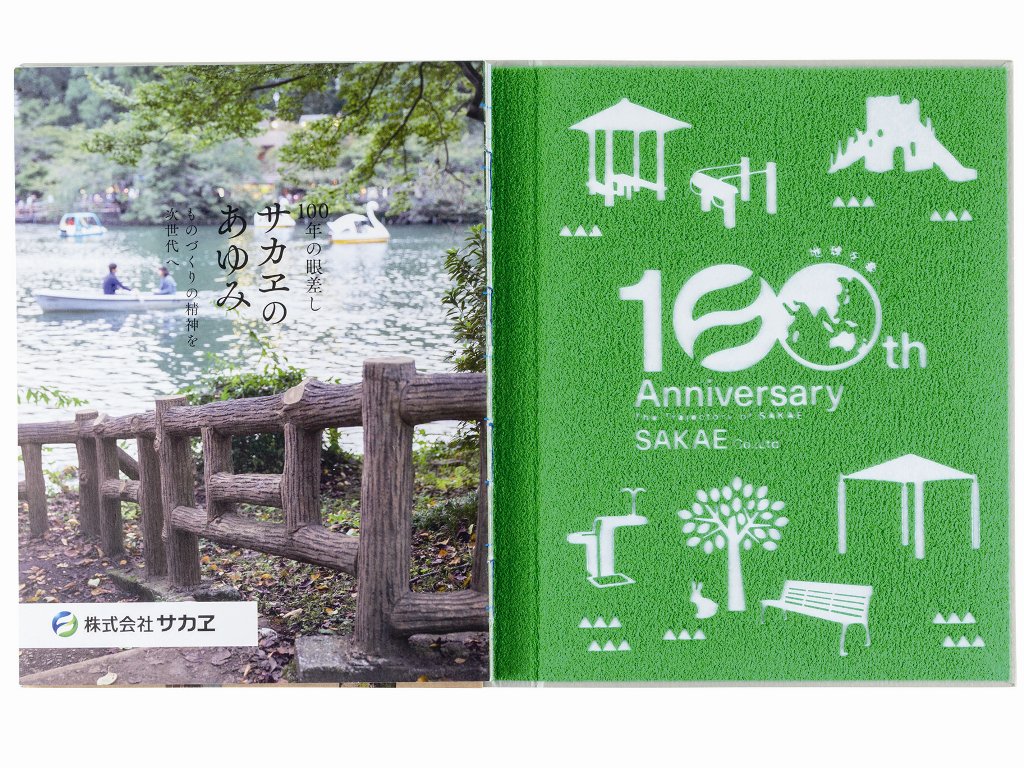

『100年の眼差し サカヱのあゆみ』(2017年)はベンチをはじめ、公園の遊具などを製造している会社の社史です。本の見返し部分が緑の芝のような質感になっています。これまでの歴史が製品の写真とともにビジュアルに説明されています。関係者へのインタビュー記事や社員の声、アンケートなども収録。レイアウトにもこだわりを感じる一冊です。

100周年ではなく、0周年だと考える。

「本に込めた想い、本にするだけじゃもったいない。」

「次の時代に、何を受け継ぐのか。出版社だけができる使命。」

「超高齢社会を突き進む日本。健康について、読者と一緒に考えるためには。」

「地域の課題解決に本当に必要なことを、一緒になってつくっていく。」

「すべての人に、本を楽しんで欲しい。そのピュアな願いを、決して忘れない。」

「伝統に囚われない。前例なきことを恐れない。出版社の挑戦に、限界を作らない。」

「社会のために、未来のために。できることを続けていく。」

2022年に創立100周年を迎えた株式会社小学館の『100周年特設サイト』に散りばめられたメッセージである。「100周年ではなく、0周年だと考える。」という標題に続くこれらの文言は、未来に向けた出版社としての決意表明とも取れる。これも「社史」の表し方の一つといえるだろう。