近年、セレクトショップや雑貨店で頻繁に目にする「工芸」という文字。

身近に感じられる日本文化のひとつですが、日本の工芸は、さまざまな問題から存続の危機に瀕しています。デザインを頼ったブランド化の難しさ、明治期の「アート」の概念がもたらした悲劇、そして、ライフスタイルの変化による競争。私たち消費者も工芸の現状に目を向けなくてはなりません。

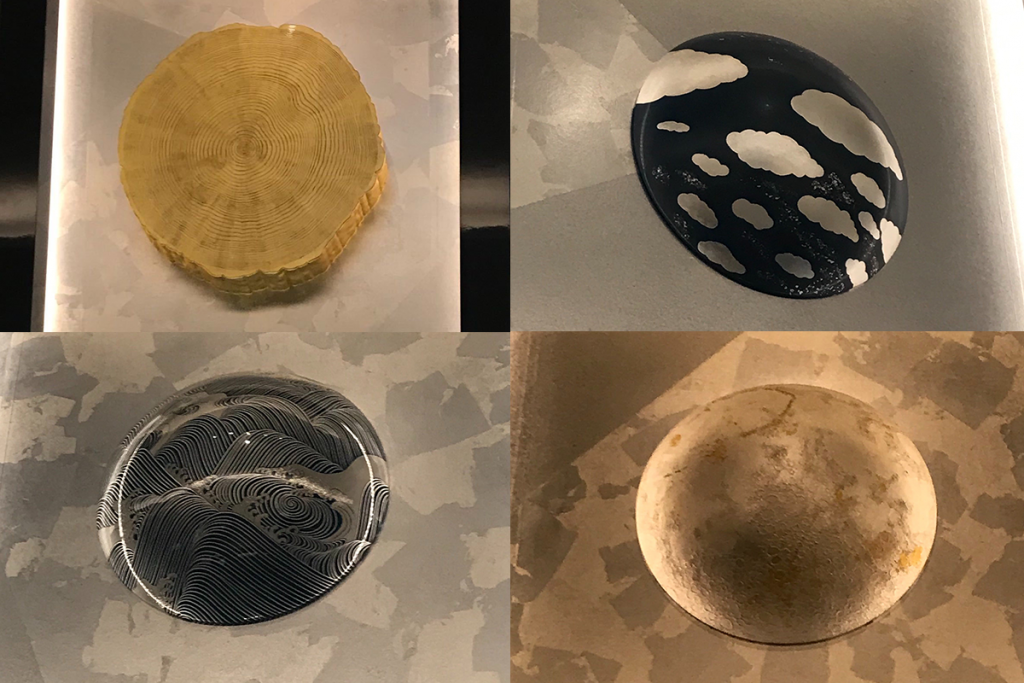

和樂web編集長セバスチャン高木が、日本文化の楽しみをシェアするためのヒントを探るべく、さまざまな分野のイノベーターのもとを訪ねる対談企画。第12回は、100以上の制作工程をもつ漆芸の職人集団「彦十蒔絵(ひこじゅうまきえ)」プロデューサー、若宮 隆志さんです。

ゲスト:若宮 隆志さん

1964年、石川県輪島市生まれ。1984年から輪島塗製造の技法を学び、平成16年(2004年)に彦十蒔絵として活動開始。平成26年度文化庁文化交流使、国内外で多数の展示を開催。2018年のチキンラーメン誕生60周年を記念したスペシャルプロジェクトでは、和樂と共に「ひよこちゃんエッグスタンド」と「麺塊蒔絵箱」を制作。現在、和樂オリジナル商品「縄文応量器と箸(仮)」を開発中。

価格競争で価値が揺れる漆芸

高木: 次に和樂で発売する箸の試作品がこちらですか?

若宮: はい。文様はプラチナの箔で、ちょっとコストがかかるんですけど。

高木: いや、これなら1万円でも売れると思います。

若宮: そうですよね。本来なら、漆の箸のようなものは1万円でも2万円でも、欲しい人にとっては大きく変わらないはずです。それが今は価格競争のために、作り手が安易に価格を下げてしまうんですよ。

高木: 詳しく教えてください。

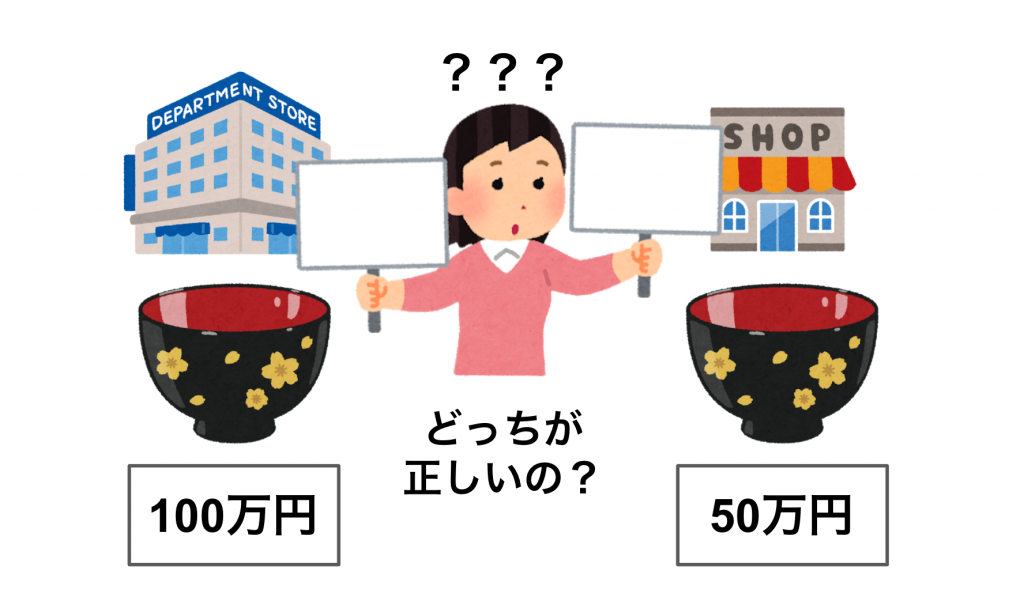

若宮: 例えば、100万円で売られている漆器も「自分さえ儲かればいい」という人たちによって、50万円で売られていることがあるんです。するとふたつを目にしたお客さんは価値観がぐらついて、そのブランドに不信感を抱いてしまいます。たしかに価格を下げれば売れますが、マーケット自体の価値を下げてしまう恐れがあるのです。漆器をはじめとする伝統工芸が売れない理由のひとつは、この不信感にあると思います。

漆はもっと鈍臭くて野暮ったくていい

高木: 現代工芸は職人の上にプロデューサーやマーケターが不在だから、こういった問題が起こるんでしょうか? そのかわりに現代は広告や小売業界の人が入り、どの地域の工芸もデザインの力でブランドになることを目指していますよね。でもデザインコンサルティングが工芸の背景を知らずに現場へ入ってしまうと、その作品が工芸ではなく、プロデュースした企業やデザイナーのブランドになってしまう気がするのですが、いかがでしょう。

若宮: まさにそういうケースをたくさん見てきました。例えば、漆器をつくるのに彼らからデザインスケッチを渡されるでしょう。「線がスッとしていて美しいけど、漆でつくる意味はあるのかな?」と思ったとする。ところが何も言わず職人さんにスケッチを渡すと「はいわかりました!」と、すぐ制作にとりかかっちゃうことがあるわけです(笑)。

高木: 「これならプラスチックでつくればいいじゃん」と思うようなデザイン、ありますもんね。彼らが素材や技の背景をもう少し理解していれば、そんな提案しないと思うのですが。

若宮: そのとおりです。漆のいろはの「い」の段階も踏まずに、デザインされてしまうことがあるんですよ。漆は本当はもっと鈍臭くて野暮ったくていいと思うんです。そのかわりに、漆の特長や文化が生かされていたり、その中に自分たちのルーツや民族性を感じられたりした方が、愛着わくじゃないですか。漆にはもっともっと可能性があるのに……。現代はどんどん可能性のないほう、途切れるほうへと、お金や力が使われているような気がします。

「芸術」と「工芸」に分けられた日本の技の悲劇

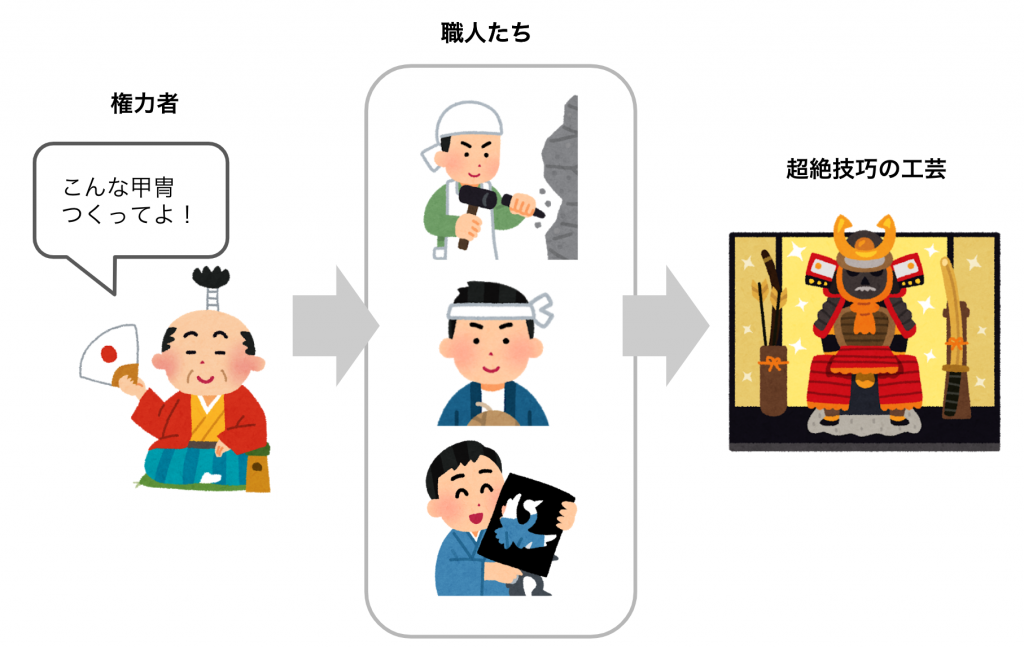

高木: 江戸時代に遡ると、工芸の世界には必ずプロデューサーやパトロンの役割に殿様がいて、その下にいろんな職人たちが集まって甲冑なんかをつくっていたわけですよね?

若宮: そうです。世界がアートとして評価する日本の工芸は、まさにそういう時代につくられた技の集積です。それと競争しなくちゃ生き残れない現代の工芸は、すごく厳しい状況なんですよ。

高木: 世界に通用する超絶技巧がつくりづらくなっているのは、若宮さんのようなプロデューサーが少ないからですか?

若宮: はい。プロデューサーもですが、職人もいない、技も残っていません。今はもう、硯箱ひとつつくれませんよ。なんとか箱をつくれても、中に入れる筆は? 硯は? 銀は? となるわけです。テクノロジーの進歩した現代のほうが、江戸時代よりもできないことが遥かに多くあるんですよ、不思議でしょう。

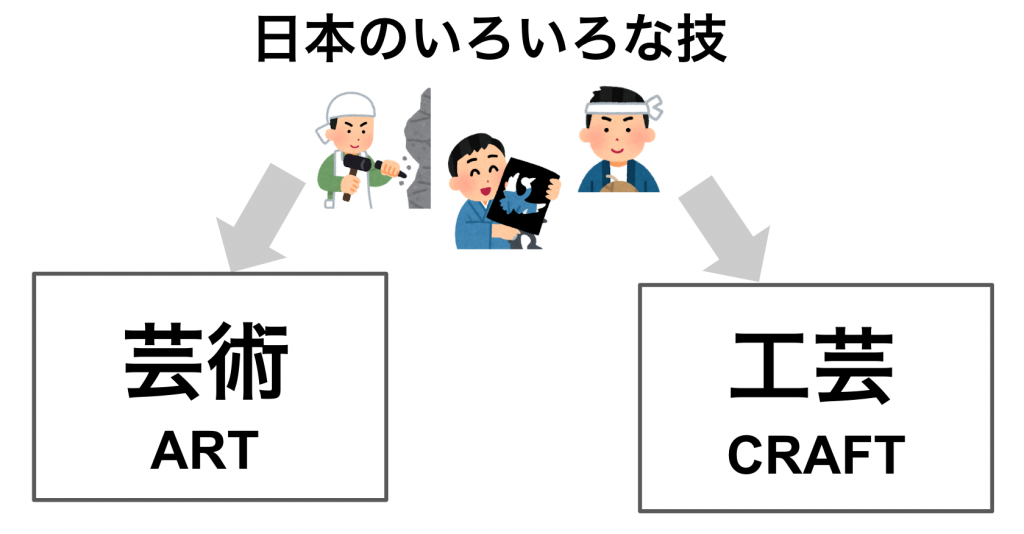

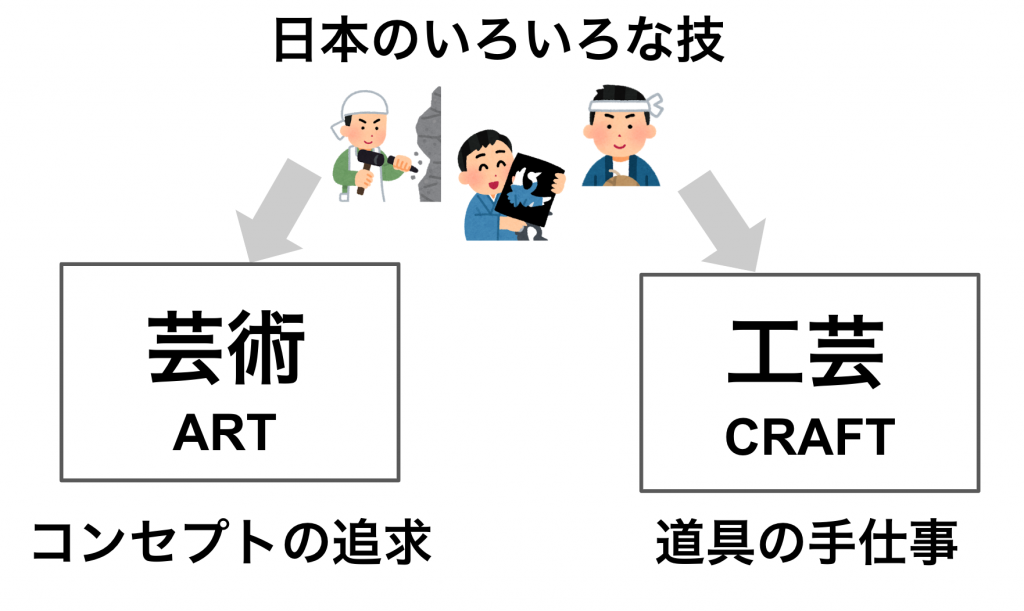

高木: 本来の体制であれば、若宮さんのような現場に立つプロデューサーがいて、その人が作品の向かう方向や売り方を考えるべきで、職人はひたすら技を極めればよかった。工芸においてこの体制が崩壊した背景には、2つの悲劇あるんじゃないでしょうか。ひとつは、日本にはもともと「アート」の概念がなかったのに、明治前期にその概念をつくり、それまであった日本の技を無理矢理「アート(芸術)」と「クラフト(工芸)」に分けてしまったこと。もうひとつの悲劇は「工芸」を海外では地位を低く見られている「クラフト」と訳してしまったこと。その結果「日本の総合的な技の集積」から「個の技」となり、評価対象とみなされず、明治前期で超絶技巧が断絶されてしまった。

若宮: おっしゃるとおりです。我々が海外で「この漆器はクラフト(工芸)だ」と説明しても通じないんですよ。「こんなに高価なら使えなくていいじゃない」と反論されてしまうんです。

高木: それは、海外においてコンセプトの追求である「アート」と道具をつくる手仕事を意味する「クラフト」が全く別物だからですよね。

若宮: ええ。そもそも日本の芸術教育は「絵画」「彫刻」「工芸」「デザイン」のように技術や素材で縦割りになっていて、技術を学んで極めていれば日本の芸術のトップに立てる可能性があるわけです。本来、アートはコンセプトの追求であるはずなのに、この体制はおかしいと思いませんか? もちろん技術と表現が連動していて、技術を使って忠実に表現することがアートの評価対象となった時代もありました。それが、写真や印刷の技術の進歩で、機械でもそれまで追求していたことを表現できるようになり、アートは表現の破壊や革命が問われるようになったんです。そんな世界の中で、日本の工芸はどう勝負したらよいのか……。それでも海外へ「我々のつくる漆器はアート(芸術)だ」とアピールせざるを得ない。そうしないと評価してもらえないんです。

高木: なるほど。浮世絵は、まさに近代美術に対するカウンターカルチャーとして再評価されていますよね? ファインアートとして描かれたものではない完全なプロダクトだけど、アートとして評価され始めた稀有な例です。だから工芸も直接アートに向かうんじゃなくて、浮世絵と同じように「プロダクトとしてつくられたけど実はアートだ」という存在になれば、現代美術に対するアンチテーゼになり得るんじゃないでしょうか?

若宮: 先日高木さんと一緒に参加させていただいた、北海道の新千歳空港のホテル「ポルトム インターナショナル 北海道」のようなプロジェクトは、まさにその可能性を秘めていますよね。

高木: そうです。私も今回のプロジェクトで、工芸を使ったインスタレーションに可能性を感じました。海外の現代美術のようにコンセプト一発勝負ではなく、コンセプトと素材と技。この三位一体を実現できるのは、世界でも日本の工芸だけではないかと思うんです。こうした日本の素材を日本の技術で表現した作品は、まだまだ少ないですよね?

若宮: 少ないです。私もそこにチャンスがあると思います。例えば、日本の素材を使って超絶技巧で重箱をつくったら、世界中で1万人のうちひとりくらいは「これは日本の象徴だ」「世界に通用するアートだ」と認めてくれるんじゃないでしょうか。

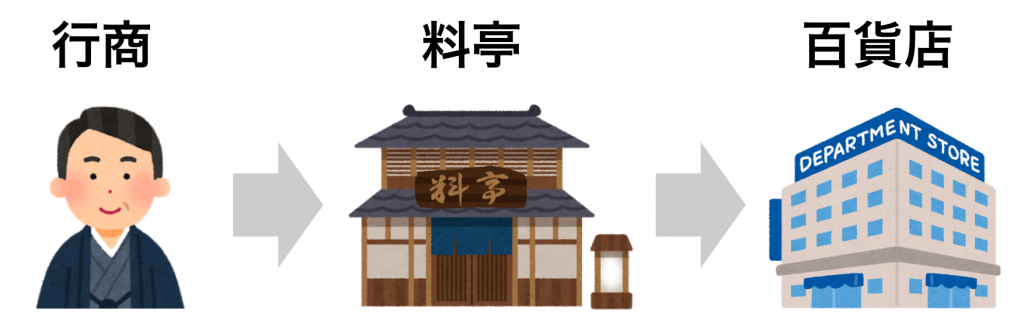

漆器の歴史〜豪商から料亭、百貨店へ〜

高木: 工芸の現場の体制と同じように漆器のマーケットも、歴史の中で変わってきたんですか?

若宮: はい。明治の頃は、輪島塗はずっと行商で売られていたんですよ。「この地域は◯◯漆器店の担当」とテリトリーが決まっていて、それぞれ豪商や豪農へ納めるので価格競争もありませんでした。そのあと戦後の復興期に、料亭や旅館で漆器の需要が生まれます。その頃も、じゃんじゃんつくって料亭に納めれば儲かったんですよ。

高木: ではいつから、現代のような価格競争に?

若宮: 百貨店催事に出展するようになった頃が、終わりの始まりだったと思います。昭和40年頃に輪島塗を百貨店で販売する動きが出てきたのですが、これにより特権階級のものだった漆器が、一気に庶民化されたんです。最初は黒ければなんでも売れる時代が続いたんですよ。ただ、そこで売れていたのはテーブルや棚なんかの大型家具類。なんでかな? と考えてみると、この頃に行政が住宅販売を推進する金融政策を始めたんですね。つまり、政府が「マイホームの夢」をつくっちゃったんですよ。

高木:マイホームの夢に乗っかり、輪島塗の家具も売れたと。

若宮: そういうことです。家を建てるとなると家具が求められて、続いて「実家みたいに正月に家族のまんなかにどーんと重箱を置きたい」とか、自分が小さいときに経験したことを実現したい願望も出てくるんです。漆器に対する憧れというか、象徴的な意味合いが求められたんですね。

高木: その時代までは漆器信仰、ブランドとしての価値があったんですね。

若宮: 現代のブランドの意味合いとは少し違いますが、ありました。昔はどの家でも行事に漆器が使われていたんです。おめでたい場で使う漆の御膳は昔は村にひとつしかなくて、行事があると豪商の家から借りて終わったら返すものだったんです。そのとき、庶民が普段使わない絹を使ってお手入れをして返していたんですね。そういう礼儀作法だった行為が、やがて漆器のお手入れ方法に変わり「ネルで拭くんでしょ?」「だから漆は嫌なのよ」と言われるようになってしまったんです。

現代の価値観「便利じゃないものには意味がない」

高木: 現代において、漆器を広くあまねく庶民の生活に根付かせるような動きがあったから、そういう意見が出てくるわけですよね? でもそれって、やっぱり幻想だったと思うんです。だって実際にみなさんの生活に漆器が根付いているかというと……。

若宮: 根付いていないですよね。百貨店の時代から、漆器のマーケットが縮小していった理由のひとつは、ライフスタイルの変化です。まず家から畳がなくなりました。畳がないと漆のテーブルも棚も必要がなくなる。あとは年中行事や家族のかたちも変化して、それに伴い漆に代わる塗料や便利なものがじゃんじゃん出てきたんです。

高木: ライフスタイルが変わり便利なものが出てきたときに、漆器は価格だけでなく利便性の面でも競っちゃいましたよね?

若宮: そうですね。輪島塗は「堅牢優美」を謳って、自分の首をしめてしまったんですよ。漆器は、そんなに強くないんです。「大事に使ってください」と言わなくちゃいけないのに「丈夫です!」の一点張りで「プラスチックよりも強いの?」と比べる人が増えてしまった。憧れとか象徴的な意味合いにあった漆器が、全く違う利便性を求められるマーケットで勝負する流れとなり、消費者のニーズに応えるものづくりをするようになってしまった。

高木: 便利なものと戦った結果、本質が見失われてしまったんですか。

若宮: そうです。作り手が漆器の本質、漆がどのように生きてきたかを忘れていったんですね。そしたら今度はバブルが崩壊して「便利じゃないものは意味がない」という人たちが、どーんと出てきたんです。「道具は使えるからこそおしゃれ」「便利だからライフスタイルに合う」という評価が生まれるといらなくなるんですよね、漆器って。プラスチックに比べたら使いづらくて、ずっと高価ですし「じゃあ必要ない」と言われるようになってしまったんです。

高木: 「便利じゃないものには意味がない」という世間の風潮はまだ続いていますよね。これから漆はどうやって世間に向き合っていけばよいとお考えですか?

若宮: まずは、原点回帰の必要があると感じています。お客さんへあれこれ伝える前に、作り手が漆の本質を理解する必要があります。輪島塗は、もともと行商で売られていたわけですよ。あるひとりのお客さんに対して何代にも渡って、しっかり文化を語って買っていただいた。それが問屋や百貨店が入って、作り手が語らなくても売れる時代がきてしまった。現代の漆器は、語ることをすっ飛ばして「つくってただ売る」だけになってしまったんですね、売れることが一番であれば、この方法が正しいのかもしれませんけど、漆という文化を残すためには、売れることよりも大事なことが、もっとあるはずなんです。

高木: 蒔絵の施された箸を庶民が買えて、使おうと思えば毎日使って食事できるなんて、どれだけハッピーな時代なんだと思いますけどね。昔からこういう時代があったわけじゃなくて、現代がハッピーだからこそできる特権だということがきちんと語られて、使う人に伝われば、漆の今後の活路になりそうです。

プラスチックは、人生を飾ることはできても人生と共に成長しない

若宮: 漆の重箱ひとつにも、かつては願いや祈り、重ねる意味とかいろんな思いが込められていたわけです。工芸が家族の幸せや豊かさの象徴で、人間が生きていくうえで一番大事なものが豊かさだったからこそ、重宝されてきたわけですよね。

高木: たしかに「どうしても持っておかなくちゃ」と思わない限り、現代は漆の重箱なんて買わないですよね。その「どうしても持っておかなくちゃ」と思わせる動機って、まちがいなく実用性ではありません。使えるものだったら、代替物がいくらでもありますから。じゃあ、私にとってそういうのは? というと、コレクションしている木彫りの熊です(笑)。1つでもいいのに、なぜかいくつも買ってしまうんですよ。この「なぜか」が、これからの工芸のヒントだと思うんです。

若宮: すごいものにハマっていますね(笑)。でも私の答えも、同じようなところにあります。たぶん、いつの時代からか豊かさの象徴が幸福感からお金に変わってしまったんですよ。でもそれって満たされないものじゃないですか。どこまでも求めてしまう。でも工芸には限界があるんです。時間とか技とか素材とか、物質的な豊かさに限界があることをちゃんと教えてくれる。つまり「死をみつめて生きること」を、教えてくれるんですよ。

高木: 「死をみつめて生きる」って、どういうことですか?

若宮: 「自分の命の限界を感じる」ということです。その感覚があれば今生きてること自体に幸福感が得られるはずです。

若宮:若い頃、親方が重箱を「半分つくりました。あとはお客さんが育ててください」と納めているのを見て「なんだそりゃ?」と思っていたんですよ。それがあるとき、亡くなったおばあちゃんの重箱を修理したいと若者が訪ねてきたんです。「これを見るとおばあちゃんが縁側で手入れをしていた姿を思い出すんだ」と言うんですね。それで気づいたんです。1年に1回だけでも漆器を使うと、年月を重ねるうちに歴史の使い跡が自然にできる。いろんな人が登場したり退場したり、あるいは喜んだり傷ついたり……いろんなことが起こり、そういう思い出が重箱の中にじゃんじゃん詰まっていくわけですね。それが「幸福感」つまり、道具と一緒に生活して、成長していくことなんだ、と。

高木: たしかにプラスチックの重箱では、人生は変わらないですよね。人生を飾ることはできてもその人の人生そのものと成長はしない。

若宮: だからこそ漆器は、完成されていないことが大切なのです。職人たちが苦労して苦労して培った技術をどこに生かすか? それは人の心が豊かになるところに生かすべきなんですね。その結果、使う人も職人も豊かになる、それが一番。我々は技を繋いでいくために、こうしてちゃんと喋るなり文章にするなりで、ひとりひとりを説得して「こんなにすばらしい日本文化なのにこのままでいいんですか?」と訴えかけていくしかありません。その結果、少しでも作品を買ってもらえたら職人さんが増えていくし、例え増えていかなくても、今がんばっている職人さんが食べられるようになる。そういう活動をもっとしていかなくちゃいけません。