綿(わた)と聞いてまず頭に浮かぶのはなんだろう。綿飴・綿菓子・綿入れ・綿帽子etc。では、「真綿(まわた)」という言葉はご存じだろうか。

昭和の大ヒットソングの一つに『シクラメンのかほり』という名曲がある。作詞・作曲は小椋佳。昭和50(1975)年に布施明が歌ってキングレコードからリリースされ、ミリオンセラーとなった。恋人との出逢いを歌った哀切なバラード調の楽曲だ。この歌詞の冒頭に「真綿色(まわたいろ)」という表現が出てくる。出逢ったばかりの初々しい彼女の美しさを例えた言葉だが、その印象は白くて光沢のある艶を帯びたシクラメンと共に、40年以上経った今も鮮やかによみがえる。

綿(わた)とは絡まり合った繊維がかたまり状になったものを指すが、現代では綿=木綿(コットン)のイメージが強い。だが、同じ綿でも真綿は木綿とはまったくの別物である。実は私は長いこと、真綿は木綿の一種だと思っていた。

昨年の暮れ、滋賀県にある米原市立近江図書館で真綿引き実演と体験があることを知り、見学に行った。薄く薄く引き伸ばされた真綿は大きな机いっぱいに広がって、天空にたなびく雲か霞のよう。確かにそこにあるのだが、重さというものがまったく感じられない。心が震えた。

「もう一度真綿の話を聞きたい」そう思ってこの3月、真綿引きの実演をしてくださった、米原市多和田(たわだ)地区で3代150年余にわたり、真綿作りをされている「北川キルト縫工」さんに北川茂次郎さんと奥様のみゑ子さんを訪ねた。

JR米原駅の北東に、豊かな清流に恵まれた真綿の里が広がっていた

東海道新幹線が停まるJR米原駅から車で10分ほど北東の方角に行った所が多和田地区だ。近くをゲンジボタルの発生地として名高い清流・天野川(あまのがわ)が流れ、東側には国蝶オオムラサキが生息するかぶと山がそびえる。多和田は水の郷である。集落の中には水路が網の目のように張り巡らされ、所どころにべんがらを塗っていたと思われる立派な民家が残っている。

「北川キルト縫工」は多和田の北のはずれにあった。今では三面水路になってしまったが、工場のすぐそばを水が流れている。真綿作りには水が欠かせないからだ。

実は私と北川さんを結びつけてくれたのは、岐阜県池田町在住のカメラマンでドキュメンタリー映画の監督でもある大西暢夫さんだ。大西さんが長年にわたり北川さんたちを取材された写真絵本『お蚕さんから 糸と綿と』を「アリス館」から出版され、北川さんの地元にある「近江図書館」で、「おはなしボランティアと芸術の会」と「まいばら本と人をつなぎ隊」が主催となって、大西さんの著作のお披露目と写真展が開催された。真綿の実演はその中で行われたワークショップだった。

真綿と木綿の違いって知ってる?

真綿はシルク 生みの親は怪獣モスラの幼虫そっくりの蚕

ここで、木綿と真綿の違いを明確にしておきたい。木綿はワタの実がはじけてフワフワの状態になったもの、またはそれを原料に作られる繊維をいう。ワタの実はコットンボールともいい、その愛らしい姿はフラワーアレンジメントの素材としても人気が高い。

日本で本格的にワタの栽培が始まったのは16世紀以降といわれている。それ以前、綿(わた)といえば真綿(まわた)を指した。真綿の原料は、怪獣モスラの幼虫をうんとミニサイズにした「蚕(かいこ)」という虫が作る繭(まゆ)である。繭からとれる糸は生糸(きいと)、すなわち織物としての絹になる。生糸と違って、真綿は繭を引き伸ばして作る。つまり、どちらもシルクなのだ。

日本で真綿の生産が始まったのは、ワタの栽培よりもはるかに古い。真綿の原料となる蚕を育て、繭にすることを養蚕というが、『古事記』や『日本書記』の神話にも養蚕は登場する。蚕から作る真綿(まわた)とは、“本来の綿”という意味のようだ。

お蚕さんは桑の葉が大好き! 柳田國男の『遠野物語』に出てくる「オシラサマ」は養蚕の神様

天の虫と書いて蚕。養蚕農家では親しみと尊敬の念を込めて「お蚕さん」と呼ぶ。真っ白なお蚕さんは触るとすべすべでひんやりしている。なんともキモかわいい昆虫だが、数えるときは1匹2匹ではなく1頭2頭という。大好物は桑の葉だ。4回の脱皮を繰り返して桑の葉を食べ続け、孵化して25日あまりで口から糸を吐き始め、繭を作り、サナギになる。

東北地方で信仰されている「オシラサマ」は、養蚕の神様でもある。柳田國男の「遠野物語」で有名になった馬と娘の悲恋の物語だ。ある貧しい家に美しい娘がいた、娘は家で飼っていた馬に恋して夫婦になった。怒った父親は馬を桑の木に吊り下げて殺した。これを知った娘は馬の首にすがりついて嘆き悲しんだので、父親は馬の首を斧で切り落としてしまった。すると娘はその首に乗って天に昇り、オシラサマになったという。養蚕の神というのは馬が吊り下げられていた桑の木に由来するのだろうか。いずれにしても太古からの人間と蚕の結びつきを物語っているようでとても興味深い。

かつて、養蚕は農家にとっての大きな収益であり、畑にはお蚕さんのエサとなる桑の木がいっぱい植えられていた。桑の木には濃い赤紫色をした粟粒状の実がなる。いわゆるマルベリーだ。桑の葉はお蚕さんのエサになり、実は子どもたちのおやつになった。

ダウンも顔負け! 彦根藩からお墨付きをもらった最高品質の真綿

多和田では養蚕は行っておらず、真綿作りのみを行ってきた。「この土地は養蚕には向かないんや」と北川さん。

江戸時代の中期、延享(1744~48)年間に同地区の住民が信州で真綿作りを習い、また多和田の隣にある岩脇(いおぎ)の山村善蔵という人が東北地方で木綿布の漂白技法を習得して帰ってきたことで真綿の生産が始まったとされる。真綿作りには大量の水を必要とする。岩脇・多和田地区は伊吹山や鈴鹿山系の石灰岩の地層から流れ出る豊富な地下水に恵まれていたことから、良質の真綿を生産するのに適していた。石灰の成分が多く含まれている水にさらすことで真っ白な真綿が出来上がるのだという。このため各戸に水が行きわたるよう、かつては川から水路が引かれていた。

この辺りで作られる真綿は「近江真綿」と呼ばれ、江戸時代には彦根藩から「無類飛切御免細工岩脇真綿(むるいとびきりごめんさいくいおぎまわた)」のお墨付きをもらったとのこと。これは「岩脇で作られた真綿はほかに類を見ないとびっきりのすばらしい真綿である」という意味だ。

明治・大正時代には生糸や真綿は諸外国への輸出品となり、特に軍需品として重用され、大量に出荷された。軽くて丈夫な真綿は保温性に富み、布団や防寒具の詰め物として愛用されてきた。また肌に優しく、汗を素早く吸い取って放出するという特徴があるため、良質の繭からつくられた真綿布団は高級寝具として人気が高かった。まさにダウン顔負けの素材だったのである。「近江真綿振興会」によれば、当時約400戸あった真綿生産事業者は年間300tを出荷し、全国シェア7割を誇ったという。

しかし、シルクに代わる安価な繊維製品が出てきたことや生活様式の変化などで、真綿の需要は昭和30(1955)年ごろをピークに次第に落ち込み、かつて全国で221万戸あったとされる養蚕農家も2016年にはわずか349戸となってしまい、多和田でも「北川キルト縫工」とほか数軒を残すのみとなった。

近江真綿3代 150年余の歴史を紡ぎ、さらなる未来へ

真綿づくりはきつい仕事や

さて、「北川キルト縫工」に話を戻そう。

工場の横にある小さな工房で、奥様のみゑ子さんが運んでくださったお茶をいただきながら話を聞いた。北川茂次郎さん、御歳90歳。妻のみゑ子さん84歳。二人とも現役の真綿職人である。祖父から3代150年余にわたり、仕事を続けてきた。真綿に関する商品の企画・提案から製造まで、ワンストップで請け負っている。「北川キルト」の主たる商品は超高級な真綿布団。現在も「北川さんの布団でないと…」という熱烈なファンが全国にいる。

取材中、何度も北川さんの口から出たのは「この仕事はきつい仕事や」という言葉。それは自分に言い聞かせているようにも聞こえた。家族以外に従業員を抱え、休みもろくにとれない。7人弟妹の長男に生まれ、幼い頃から真綿作りを手伝ってきたという北川さん。「弟妹も家の仕事を手伝っていたが、仕事として真綿を作っているのはわしのほかには誰もおらん」

工場の棚には原材料や真綿づくりについて説明するためのたくさんの資料、試作品などがうず高く積まれている

愛媛から仕入れた繭で真綿を作る

最初は生糸にできないクズ繭を使って真綿を作っていたが、商品価値を高めるには使用する繭のクオリティを上げなければいけない。そう考えて「近江真綿振興会」有志10人ほどで伊予生糸の産地として名高い愛媛県を訪れ、「シルク博物館」などを見学。愛媛県の養蚕農家から良質の繭を仕入れることができるようになって今に至る。

真綿布団1枚に詰まっているのは、約1万頭のお蚕さんの命

仕入れた繭は長野県で乾燥されて「北川キルト」に運ばれてくる。乾燥させて、繭の中のお蚕さんの命を断ち切るためだ。

真綿作りは大窯で乾燥した繭をグツグツと茹でるところから始まる。ただ茹でればいいというものではない。繭の種類や産地、養蚕農家の乾燥のさせ方、季節、気候によって茹で方や茹でる温度なども違ってくるというから目が離せない。真綿の出来不出来は茹で方によって決まるといっても過言ではない。

茹で終わった繭は水にさらし、繭むき名人の手によって一つ一つ水の中でむかれていく。名人は中のお蚕さんを取り出して四隅をグイグイ引っ張りながら用意した木枠に引っ掛けていく。約20個分のむいた繭を重ねて、1枚約30㎝角の「角綿(かくわた)」と呼ばれるものを作り、乾燥させる。これは人の手でしかできない仕事だ。私には角綿だけですでに芸術品に見える。

角綿の四隅を二人で持ち、呼吸を合わせてグイグイと引っ張る。一見しなやかで柔らかそうに見える角綿だが、引っ張って伸ばすには驚くほど力がいる。しかも均一な厚さ、大きさにしなければならないから、長年の経験と熟練が必要だ。重さ1㎏の角綿を作るために必要なお蚕さんは約4000頭。真綿布団1枚には約1万頭のお蚕さんの命が詰まっている。

職人の手が物語る真綿づくりの歴史

大正時代には繭むきから真綿を作るための一連の作業は女性の仕事だったという。「昔は女の子が生まれると蔵が建つといって、大喜びしたものや」と、北川さんは懐かしそうに笑った。当時、女性は真綿作りの貴重な労働力として見なされていた。

年輪が深く刻まれた北川さんの手は、真綿づくりの歴史そのものだ。その指先は、長年真綿を均等な厚さにするために指の力を加減しながら引いてきたので、少し曲がっている。何千回、何万回と繰り返されてきた営みが、近江真綿の伝統を作って来た。北川さんは、持っただけでその繭が何年前のものかわかるという。

90歳の今、未来に真綿をつなぐための新たなチャレンジ

70歳の頃から北川さんは全国各地のデパートなどを回って近江真綿の普及に努め、真綿引きの実演やワークショップを行ってきた。もっと真綿の良さを知ってほしいと、布団以外の商品開発も行った。しかし、この3月でいったん「北川キルト縫工」はやめ、現在の工場がある場所に自宅を建てて、お話を聞いた工房で仕事を続けていくという。それは真綿づくりをやめるのではなく、真綿を未来へつなぐための新たなチャレンジだった。

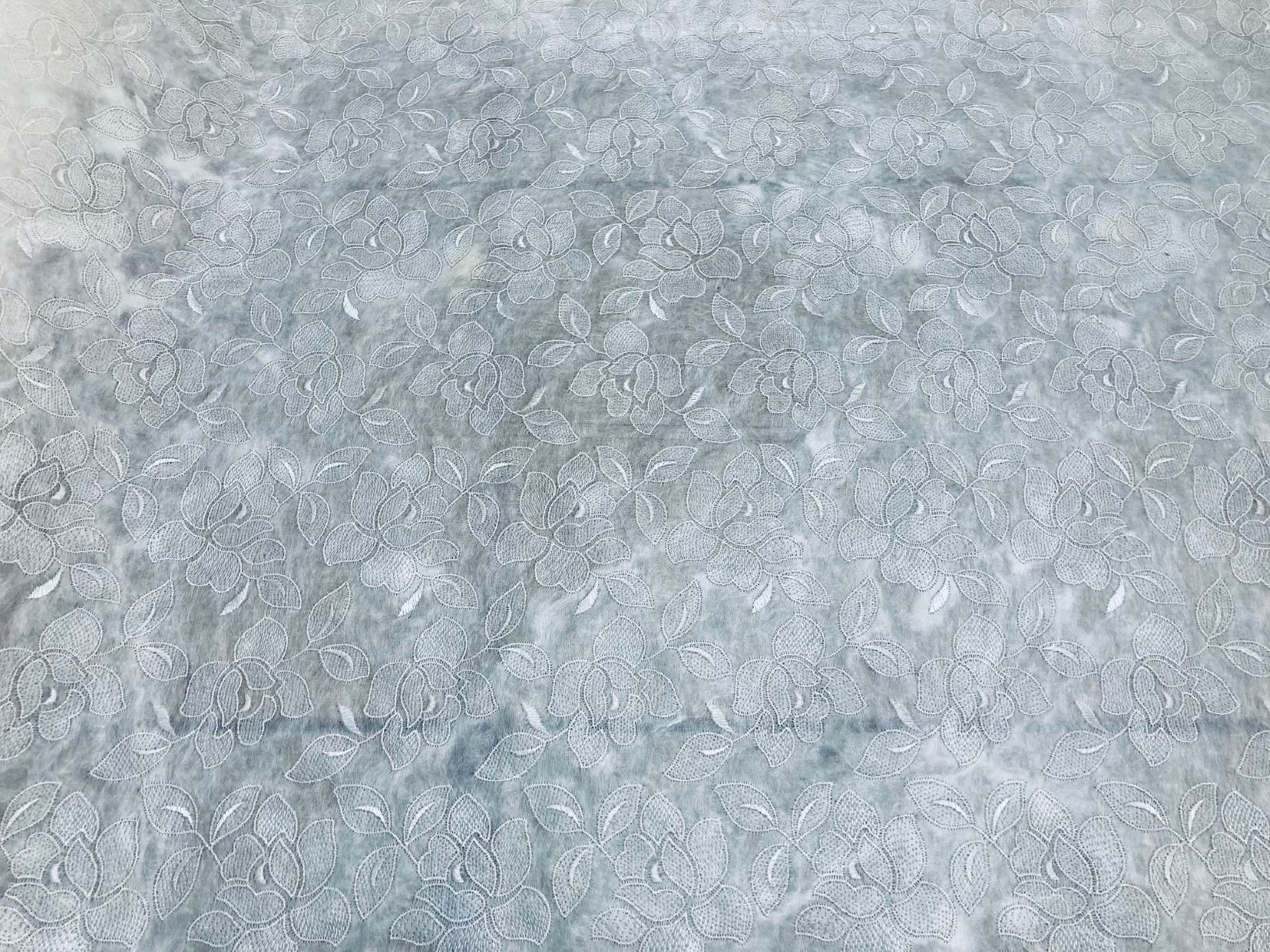

北川さんは工房の棚にしまわれていた桐の箱から布を何枚か取り出して見せてくれた。北川さんがつくった真綿を織り込んだ美しいショールだ。

わずかではあるが、北川さんの技術を受け継ぎたいという人も出てきた。しかし、現在コロナで移動が思うに任せず、中断しているという。でも、北川さんは決してあきらめない。真綿を漉き込んだショールをいとおしそうに眺めながら、「そのうちこの写真を大西さんに撮ってもらってカタログを作るんや」と意欲的だ。真綿はお蚕さんの生命の輝き。それがわかっているからこそ、北川さんは真綿を使って最高の製品を作る。それを身にまとう人がいてこそ、生命は連綿と続いていく。今回の取材でその一端を垣間見せていただいた。

真綿を使った信州の「ねこ」は暮らしの知恵から生まれた防寒着

ところでこのダウン顔負けの素材である真綿、なんとかもっと身近なところで使うことはできないだろうかと考えていた時、地元の方からヒントをいただいた。

信州では「ねこ」と呼ばれる真綿を入れた袖なしの半纏が作られてきたという。愛用していた着物などをほどいてハサミを入れ、中に真綿を入れて仕立てていく。袖がないので家事のじゃまにもならず、使い勝手がいい。また厚みがないので、ジャケットや羽織り物の下に着こむこともできる。冬の寒さが厳しい信州の暮らしの知恵が生み出した、ダウン顔負けの優れた防寒着だ。

これなら教えてもらえれば、自分の分ぐらいは手縫いででもできそうだ。国産の真綿を守るために、まず自分の背中でその温かみを感じてみてはいかがだろうか。

〔取材・撮影協力〕

「北川キルト縫工」北川茂次郎さん・みゑ子さん夫妻

滋賀県米原市多和田1046 TEL/ 0749-54-0227

〔写真提供〕

大西暢夫さん

1968年生まれ。写真家・映画監督の本橋成一氏に師事。1998年からフリーカメラマンとなる。ダムに沈んだ岐阜県徳山村の暮らしを描いたドキュメンタリー映画『水になった村』(2007年)で、第16回EARTHVISION地球環境映像祭祭最優秀賞受賞。ドキュメンタリー写真絵本『ぶた にく』(幻冬舎)で第59回小学館児童出版文化賞受賞受賞。書籍に『ひとりひとりの人』(精神看護出版)、『津波の夜に-3.11の記憶』(小学館)など。そのほかドキュメンタリー映画や著書多数。日本全国を飛び回る日々。

〔参考文献〕

大西暢夫著『お蚕さんから糸と綿と』アリス館

風林舎 ふもと編集室『伊吹山麓の小冊子 ふもと』

『近江町史』

『近江の特産 真綿の里』