紙はとても身近な存在です。トイレットペーパー、本、ノート……数え上げたらキリがありません。紙にもたくさんの種類がありますが、日本古来の製法で漉かれた紙を「和紙」といいます。ところでみなさんは、現存する最も古い和紙がどこで生まれたものか、ご存じですか?

答えは、美濃国(現在の岐阜県の南部)。奈良・東大寺の正倉院の宝物倉の中に眠る、大宝2(702)年の美濃・筑前・豊前(ぶぜん)の戸籍用紙、それらは「美濃和紙」でできています。

美濃和紙はもともと、美濃の国府が置かれていた現在の垂井町付近でつくられていましたが、後に美濃市周辺へと伝わりました。板取川(いたどりがわ)の清流と豊富な地下水、そして原料となる楮(こうぞ)がかつてはふんだんに採れ、白く美しい和紙が生まれたのです。

板取川は美濃市で長良川に合流し、岐阜へと下ります。この水運が美濃和紙を岐阜にもたらしました。

岐阜に運ばれた和紙は、岐阜水うちわや岐阜提灯、岐阜和傘などの素材となり、多くの工芸品を生み出しました。この記事では長良川流域に今も息づく美濃和紙とこれを用いた3つの伝統工芸について、徹底取材した様子をお送りします。

1300年以上、美濃和紙が愛される理由

1300年以上昔からつくられてきた美濃和紙は、薄くて漉きムラがなく、しなやかで強靭であることからたいへん評判が良く、仏典の写経や貴族のプレゼントとして用いられたといわれています。

さらに江戸時代には、高級障子紙として幕府御用達となり、「美濃判」とよばれる紙の大きさを表す規格となりました。これは現代でも使われています。美濃和紙は強靭なだけではなく光の透過性にすぐれており、柔らかく、あたたかみに満ちた光を醸し出します。

明治になってウイーンやパリの万国博覧会にも出品されると、その価値は外国でも認められ、現代ではフランスのルーブル美術館などで絵画の修復にも使用され、「東京2020オリンピック」では美濃手漉き和紙が表彰状として使われています。平成26(2014)年には、美濃和紙の中でも最高峰とされる「本美濃紙」の手漉き和紙の技術が、ユネスコの世界文化遺産に登録されました。現在は和紙のさらなる需要の拡大を図り、他地域の特産品とのコラボレーションや新商品、新ブランドの開発なども進んでいます。

今メッセージで気付いたのですがオリンピックはメダルを獲得したら賞状ももらえます!メダルを載せる選手は多いですが賞状を載せる選手はなかなかいませんね…ひとりでも多くの人に見てもらいたい!

オリンピックチャンピオンってかっこいいな🤔 pic.twitter.com/OISycHj3Rj— 山田優(まさる) (@masaru_fencing) July 31, 2021

1枚の美濃和紙ができるまで

美濃和紙の原料は、楮(こうぞ)や三俣(みつまた)、雁皮(がんぴ)といった植物の繊維です。これらを清流にさらして漂白した後、炭酸ソーダを入れた巨大な窯で煮てから「ちりとり」という手作業を行い、繊維に含まれている汚いものや不純物を取り除きます。

その後「漉き舟」と呼ばれる紙漉きのための水槽の中に紙の原料と「ネベシ(トロロアオイという植物の根から取り出した液)」を入れてよく混ぜ合わせます。そして竹でできた道具「簀桁(すけた)」を使い、漉き舟の中で縦揺り、横揺りを繰り返して紙を漉きます。これが「流し漉き」です。ネベシを水に加えて粘り気を出すことで水中で繊維が沈殿するのを防ぎ、ろ過の速度を遅くすることができるので、美濃特有の流し漉きが可能になります。

漉き上げた紙を何枚も重ね、圧搾して水分を絞った後、紙を一枚一枚板に張り付けて天日で干します。乾燥機を使う場合もありますが、とにかく、手漉きによる紙漉きはたいへん手間と時間のかかる作業なのです。

美濃和紙の「倉田和紙工房」へ

美濃市を流れる板取川流域には何人もの紙漉き職人が暮らしており、「倉田和紙工房」の倉田真(くらた まこと)さんもその一人。

1枚1枚に向き合う!美濃和紙の最高峰「本美濃紙」づくり

工房にたどり着いた時、倉田さんは紙干しの真っ最中でした。

でも、空を仰いでしきりに天候を気にしている様子。それもそのはず、雨が降り出したらせっかく干した和紙が台無しになってしまうからです。やがて倉田さんは外に干すことをあきらめ、板を中に取り込み始めました。

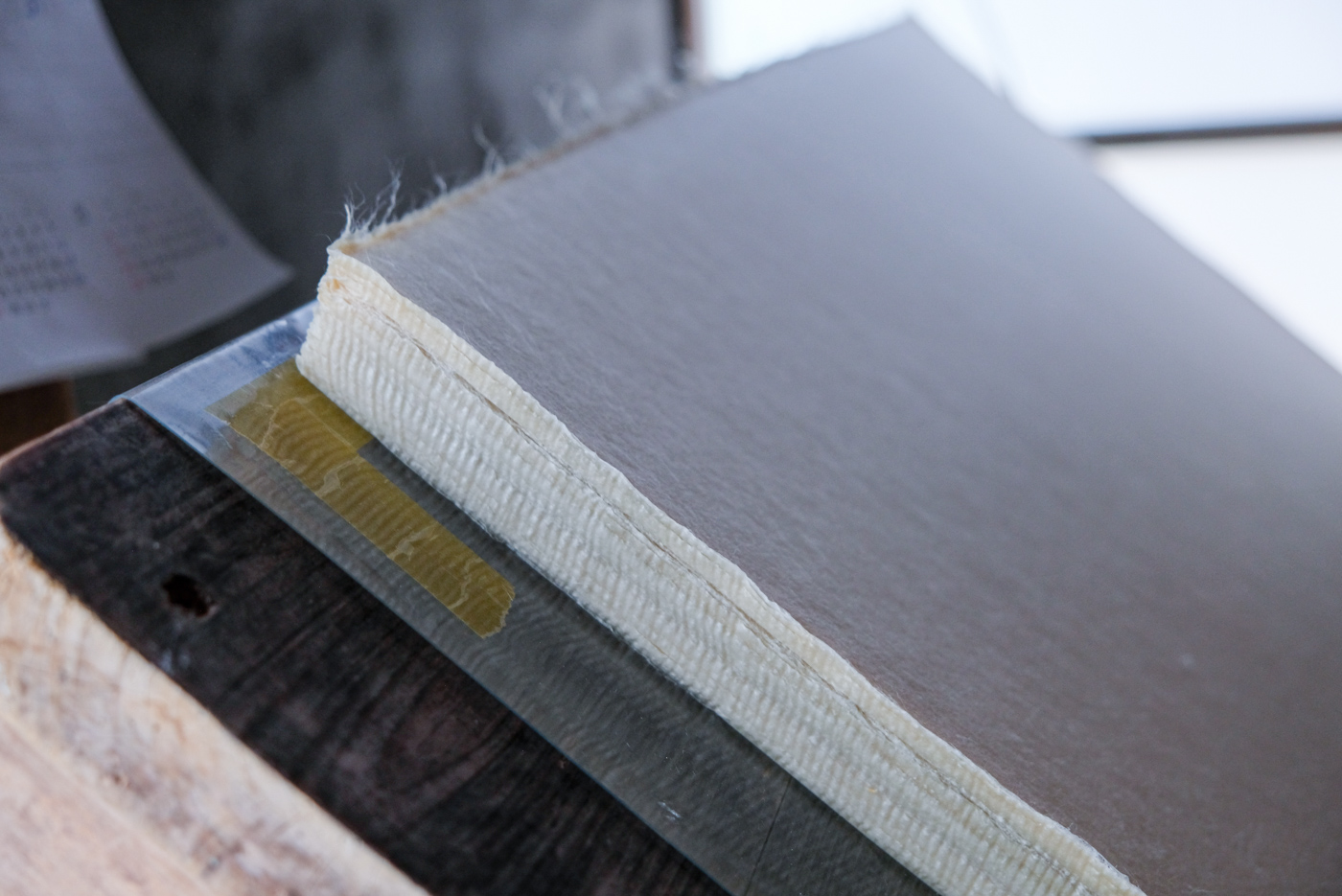

古民家を改修した倉田さんの工房。土間には漉き上がった和紙150枚ほどが積まれて、かなりの厚みです。これはユネスコの世界遺産にもなった「本美濃紙」。倉田さんは1枚1枚を丁寧にはがして板に張り付けていきます。「今時なんてアナログな!」と思われるかもしれません。でも、それには理由があります。

ユネスコの世界遺産である「本美濃紙」と認定されるには、漉いた本人が「本美濃紙保存会」の会員であること。そして、ユネスコに登録されている技術と製法で漉く必要があります。その製法の一つとして、必ず栃の1枚板に張り付けて天日で干すということが明記されています。太陽にあててゆっくり乾燥させることでより質の良い和紙になるのだそう。倉田さんはじめ本美濃紙保存会の会員はこうした製法と技術を厳守しています。それは本美濃紙を漉く職人の誇りでもあり、アナログであっても理に適っているからです。

美濃市へ移住し、活躍する若手職人たち

倉田さんは美濃市の出身ではなく、両親が和紙関係の仕事をしていたわけでもありません。可児市(かにし)生まれで、釣りやものづくりが好きな青年でした。高校卒業後、「美濃・手すき和紙基礎スクール」を受講したのがきっかけで、紙漉き職人に弟子入り。2002年に独立し、2019年に「倉田和紙工房」を設立しました。美濃に来て2021年で23年。「本美濃紙保存会」の会員として研修生を指導すると同時に伝統工芸士でもあります。

「紙漉きではとても食べていけない時代があって『自分の子どもにはとてもこんな仕事は継がせられん』と、職人さんのお子さんでも、ぼくらの親の世代の人たちは堅実な公務員や会社員になっています。でも今は、ぼくらのようなアラフォー、アラサー世代が継いでいこうとしています」

と倉田さん。

それには手漉き和紙職人の激減と高齢化で、技術継承に危機感を感じた美濃市が、後継者の育成に取り組み始めたことが背景にあります。これによって世襲制が当たり前になっていた伝統の世界に、全国から美濃和紙に興味を持つ若者が足を踏み入れることができるようになり、職人として歩む道が開けてきました。

幻の「雁皮紙」復活の背景にあった岐阜水うちわ

倉田さんは岐阜の伝統工芸の一つ、雁皮紙(がんぴし)の紙漉きも行っています。雁皮紙はジンチョウゲ科のガンピと呼ばれる木の樹皮から作った紙で、なめらかで独特の光沢があります。

虫害にも強く変色しにくいため、平安時代にはかな文字を書く紙として、あるいは仏教の経典などを書写するのに使われました。また、かつてコピー機がなかった時代には、謄写版(とうしゃばん:ガリ版とも呼ばれた)と呼ばれる簡易印刷機で使われるガリ版原紙として使用されていたそうです。

倉田さんが雁皮紙を漉くようになったのは、岐阜水うちわ復活がきっかけでした。平成15(2003)年から岐阜市では「スローライフ運動」がスタート。これは岐阜の埋もれた宝を掘り起こし、地域の活性化に役立てていこうという運動でした。その中で現在「NPO法人ORGAN」の代表を務める蒲勇介(かば ゆうすけ)さんたちを中心に、水うちわを復活させたいという声が上がって来たのです。

そこで運動のメンバーから相談を受けた「家田紙工(いえだしこう)」がプロデュースすることとなり、倉田さんが当時所属していた手漉き職人ユニット「コルソヤード」に雁皮紙の再生を委ねます。

「謄写版の原紙としての用途も途絶え、美濃ではすでに雁皮紙を漉く人もいなくなり、漉く技術も途絶えていました。雁皮はとても気難しい植物で、栽培はできないんです。雁皮だけ植えると細くなって枯れてしまう。いろんな植物が生えている藪(やぶ)のような所でないと育たない。藪に生えているので、キズやゴミが多く、下処理に大変時間や手間のかかることも雁皮紙の絶えた原因の一つです」

「幸いなことに、昔雁皮紙を漉いていた人が何人かおられたので、その方々に原料処理の仕方や、簀桁の動かし方を聞きに行きました。実際にやってみると、楮の時と全然違うんです。雁皮は楮に比べて繊維が細くて薄いので、簀桁を大きく動かすと水の影響を受けやすくて繊維が剥離してしまう。ですから大きい波をドーン、ドーンじゃなくて、小さい波をチャプチャプチャプってする感じ。とにかく試行錯誤の繰り返しです。自分たちの漉いているところを動画で撮ってそれをおじいさんたちに見てもらって……という具合でしたね。最初はうまく漉けないので、とても紙にはならない製品が半分くらい出ました」

と倉田さんは当時を振り返ります。

せっかく復活した雁皮紙ですが、今後も生産を続けるにはそれなりの価格設定が必要と倉田さんはいいます。

「当時紙漉きで食べている人はほとんどいなくて、昔の職人さんたちは紙を漉いたお金でお孫さんにおこづかいをあげられればいいぐらいの感覚でした。そこへぼくらみたいな若い世代が入ってきて、工房を建て、子どもを育て、紙漉きで家族を養おうとすれば、とても今までのような値段ではやっていけない。最初は家田紙工さんにも『ベテランの職人が漉いた紙よりもなんで君たち若手が漉いた紙の方が高いのか』と言われました。でも、家田さんはぼくたちの話を聞いて、原料処理にどれだけの時間をかけて、やっと何枚かの紙ができあがるという工程を理解してくれて。『こんなに時間がかかっているならこの値段でも仕方がないよね』と納得してくれた、地元で初めての問屋さんだったんです。家田紙工さんとの出会いがなければ今、美濃にこれほど若手はいないんじゃないでしょうか」

素材であった美濃和紙が姿を変えて新たな商品に生まれ変わる。倉田さんは自分がつくった美濃和紙がどんなふうに使われ、そのために何が求められるのかというところに重きを置いて、自分の技術で応えていきたいと話してくれました。

1.岐阜水うちわをつくる「カミノシゴト(家田紙工)」

倉田さんたちの漉いた雁皮紙を使ってつくる水うちわとは、いったいどのようなものでしょうか。プロデューサーであり問屋でもある家田紙工では、1300年の伝統に培われた美濃和紙を次世代に繋げることを目的とし、現代の生活に則したプロダクトライン「カミノシゴト」を職人と一緒になって展開しています。そんな「カミノシゴト」の製品のひとつが、美濃の雁皮紙を使った水うちわです。

美濃の雁皮紙ならでは!透明感を放つ岐阜水うちわ

家田紙工の2Fにある作業場を見せていただきました。水うちわが所狭しと並べられ、表面にニス塗りされた水うちわが「干し枠」と呼ばれる専用の木枠で乾かされています。

そっと手に取ってみると紙の薄さにビックリ。見慣れているうちわとは全く別物です。

うちわの骨が透けて見えるほどの透明感は雁皮紙ならでは。取材中、スタッフからも「この透けっぷりは実際に手に取ってみないとわからない」という感嘆の声が上がっていました。

ところでどうして「水うちわ」というのでしょうか? 同社の営業部長である見城英雄(けんじょう ひでお)さんによれば、江戸時代以前からすでに岐阜には「岐阜うちわ」と呼ばれるものが存在しました。これは竹骨に美濃和紙を貼り、その上から柿渋や漆を塗って仕上げるものでした。明治時代に入り、各地で勧業博覧会などが開催されるようになると、もっとおもしろいものをつくろうということで、雁皮紙を貼ってニスを塗って、水にもつけられる水うちわが考え出されたようです。

しかし、雁皮紙を漉く人もいなくなり、昭和50年代に水うちわはとうとう姿を消してしまいます。それを惜しんだ人々が岐阜水うちわ復活のために運動を始めたことは、ご紹介したとおり。

ちなみに、水うちわづくりは分業制です。家田紙工ではうちわのデザインをシルクスクリーンまたはインクジェットで和紙に印刷。場合によっては摺り込みと呼ばれるステンシルに似た技法でボカシを入れたり、綺羅(きら:ラメのこと)を入れたり、手描きのこともあります。これらを香川県の丸亀に送り、うちわ職人さんが骨づくりと和紙貼りを担当。その後、「家田紙工」では戻って来た水うちわの表面にニスを塗り、最後に自然乾燥して完成です。

かたちは大きめの小判型と、その半分くらいの大きさでコロンとした小丸型の2種類。浴衣をきて帯に差した姿はとても粋で、Instagramにも映えるデザイン。岐阜市周辺へ観光で訪れる際は、長良川を眺めながら、岐阜水うちわで涼ををとってみてはいかがでしょう。

2.岐阜提灯メーカー「株式会社オゼキ」

岐阜でお盆やお祭りの時期になると、ひときわ目を引くものに提灯があります。提灯は本来、竹ひごをらせん状に巻いたものに和紙を張って、中にロウソクを灯す照明器具。光源として電気が使われるようになるまでは、日常生活になくてはならないものでした。

提灯はかつて岐阜の一大産業でした。現在もその生産額は全国1位(※)を誇っていますが、かつては長良川流域に提灯づくりに従事する職人がたくさん住んでたそうです。家田紙工からほど近い、岐阜市小熊町(おぐまちょう)には、今も岐阜提灯をプロデュースしている「株式会社オゼキ」があります。

イサム・ノグチをも魅了した和紙が生み出す岐阜提灯の美

株式会社オゼキの始まりは明治24(1891)年。二代目尾関次七は初代が手掛けていた岐阜提灯の製造・販売を専業とし、次々に新しい技術を開発して海外向け製品の開発にも力を入れました。大量注文に応えるために摺込の技法が生み出され、百貨店での販売を機に岐阜提灯は全国に普及。秋の七草などをあしらった優美でどこか懐かしい風情のある岐阜提灯は、多くの人々に愛されるようになりました。

和紙に匠の技! 繊細な岐阜提灯の絵付け

同社の常務取締役・尾関年彦さんに社内を案内していただき、岐阜提灯についてお話をうかがいます。案内してくださったのは、同社の3F。

岐阜提灯にはいくつかの制作工程があり、ここでは職人さんたちが各工程に分かれて仕事をしています。張型(はりがた)と呼ばれる木型(パーツ)を組み立て、それにひごを巻き、和紙を張る人(張師)、そして和紙に絵付けをする人(絵師)……みんな熟練の技を持つ人ばかりです。

たくさんの提灯に囲まれて絵付けをしているのは、伝統工芸士の猪原崇光(いのはら たかみつ)さん。猪原さんが所属しているのは「火袋(ひぶくろ)」と呼ばれる提灯のともしび(ロウソク)を覆うシェード部分に絵柄を描く仕事です。提灯の表面は立体的で、巻かれたヒゴの凹凸があり、平面に描くよりずっと難しいように思うのですが、猪原さんは慣れた筆遣いで和紙に花を咲かせていきます。

広島県出身で、学生時代は芸術系の大学で日本画を専攻していた猪原さんですが、

「岐阜提灯は左右一対で飾られることが多く、絵柄に均一性が要求されます。同じ絵柄を下描きなしで何枚も描いていくのは初めての経験でした」

と、当初はかなり困惑した様子。火袋の上下にある張輪からヒゴの段数を数えて花や葉の上下の位置を決め、絵柄が均一になるよう描いていくのだそう。猪原さんが原画を考え、従事する絵師を養成する場合もあるということでした。

摺込の型紙にも使われる美濃和紙

今では和紙印刷の技術も進み、手描きではなく、印刷された図案を使うこともあるそうですが、岐阜提灯の装飾技術に「摺込」と呼ばれるものがあります。これは今でいうなら木版画とステンシルを組み合わせたようなもの。名古屋の型友禅と同じ技法だそうです。「摺込」は和紙印刷がなかった時代、量産化するために手描きとは別に生み出された技法で、色の微妙な濃淡やグラデーションを表現することに優れています。

摺込に使われる型紙は伊勢型紙。実は、これにも美濃和紙が使われています。柿渋を塗った美濃和紙を3~4枚ほど張り合わせ、さらにその上から柿渋を塗って補強し、乾燥させたものを型紙として模様や図柄を丹念に彫っていくのです。

人々の心に安らぎをもたらす岐阜提灯

岐阜提灯は長良川の水運によって美濃からもたらされた和紙と流域に繁茂していた竹を主な原料として、人々の暮らしに灯りをともしてきました。ところが、ライフスタイルの変化とともに提灯の出番は次第に少なくなり、材料となる手漉き和紙や竹も入手しづらくなりました。現在、手漉き美濃和紙で作られた岐阜提灯はたいへん高価なものとなっています。伝統的工芸品として出荷される岐阜提灯には、楮を原料とする、大変薄くて強靭な「典具帖紙(てんぐじょうし)」と呼ばれる手漉き美濃和紙が使われています。

希少になってしまった手漉き美濃和紙の岐阜提灯。人々の暮らしが変化しても、変わらないのが和紙が醸し出す温もりです。岐阜提灯は、私たちに癒しと安らぎをもたらし、穏やかで心落ち着く空間を演出します。長良川流域に訪れた際は、岐阜提灯の魅力をぜひ体感してみてください。

3.岐阜和傘専門店「和傘CASA」

岐阜和傘づくりに必要な美濃和紙や竹、木材、エゴマ油などをもたらしたのは、うちわや提灯同様、長良川の水運でした。最盛期の明治24(1891)年には生産地である岐阜の加納地区には600軒の和傘屋があり、1200万本の和傘が生産されていました。昭和30(1955)年ぐらいまでは、和傘の天日干し風景が見られたといいますが、現在は職人もわずかとなってしまったそうです。

かつて長良川流域最大の川湊があった川原町には、岐阜和傘専門店「和傘CASA」のショールーム兼実店舗があります。店長の河口郁美(かわぐち いくみ)さんにお話を聞きました。

和傘をさす人にしか体験できない美しい世界

「和傘CASA」に一歩足を踏み入れると、大輪の和紙の華が咲いていました。空一面に暖かな夕焼け色をちりばめた傘、濃淡のジャパンブルーに浮かび上がった可憐な花模様が美しい藍染めの傘……どれもため息が出るほどの美しさです。

「雨を防いだり、強い日差しから守ってくれるのが本来の傘の役割ですが、和傘には傘をさしている本人でなければ味わえない、五感で楽しむ独特の世界観があります。ぜひ、傘を開いた時の感動を味わっていただきたいですね。和紙を通して木漏れ日のような光の美しさや自然の優しさを感じることができるのは、和傘ならではの体験です。糸で整然とつながれた竹骨の清々しさや染色した糸を骨の補強と装飾の目的があるかがり糸など、天然素材のみでできた岐阜和傘の魅力を感じていただけたら嬉しいですね」

と河口さんはいいます。

100を超える複雑な行程は気候や天候にも左右される

和傘は使う目的によって舞踊傘や野点(のだて)傘など、いろいろな種類がありますが、「和傘CASA」では「日常的に和傘を使っていただきたい」という思いから、特殊なものではなく蛇の目傘や番傘、日傘など普段使いの和傘を取り扱っています。番傘は最もシンプルで骨太な和傘。雨傘として用いられてきました。

和傘には100を超える複雑な工程があり、専門の職人が分業で役割を担っています。1本の和傘を仕上げるのにかかる期間は約2カ月。和紙はそのままでは雨に濡れると破れてしまうため、エゴマ油や亜麻仁油(あまにゆ)、桐油などの植物油にほんの少し鉱物油をブレンドしたものを表面に塗り、天日で干します。完全に乾いたら最後に漆(うるし)を塗って仕上げをします。和傘は季節や天候に左右されることも多いのです。

素材と後継者不足によるピンチも……

仏教とともに中国から日本に伝わったとされている和傘。当初は儀礼用でしたが、開閉ができませんでした。しかし、開いたままでは不便なので開閉するための工夫がなされました。その要(かなめ)が「ろくろ」と呼ばれるパーツにあります。

親骨をつなぐ頭ろくろと小骨をつなぐ手元ろくろの2カ所で和傘の骨(30 本~70 本)す

べてを束ねています。ろくろの中心部には柄を通す穴が開いており、周囲には骨の本数分の細かい切込みが。さらにその切込みひとつひとつに穴を開けています。この切込みに和傘の骨一本一本を糸で通してつないでいくことにより、傘の開閉ができるしくみになっています。

ところが、素材である「エゴノキ」が枯渇しているうえに、ろくろをつくれる職人が、日本中で岐阜県の長屋一男さんひとりだけになってしまったのです。ろくろができなければ全国の和傘の生産はストップしてしまう……和傘の危機は、日本文化の危機ともいえます。

そこで、平成24(2012)年、美濃市にある林業の専門学校「岐阜県立森林文化アカデミー」では「エゴノキプロジェクト」を発足。全国の和傘職人、関係者、地元の林業の方々の協力のもと、和傘のためのエゴノキの伐採を始めました。これによって1回で約500本のエゴノキが収穫されています。

また令和元(2019)年には、岐阜市内の和傘問屋や職人が所属する「岐阜市和傘振興会」や、河口さんもメンバーの一人である「NPO法人ORGAN」などが中心となり、岐阜和傘文化の担い手を育て、和傘文化を未来につなげるためのクラウドファンディングを実施。2人の職人見習いが決定しました。そして「岐阜和傘協会」を設立し、部品をつくる職人の育成をスタートさせたのです。

「All made in 長良川」でつくる岐阜和傘

「和傘CASA」では、長良川流域の職人さんたちとコラボしたオリジナルの岐阜和傘をいくつも販売しています。

「美濃和紙の職人に漉いてもらった和紙を、全国の相撲ののぼり旗の約6割を染めている吉田旗店で染めてもらいました。長良川の夕焼けをイメージした美しい虹色の和紙で、どれも1点ものです。藍染は、長良川上流の郡上市石徹白(いとしろ)でものづくりをされている石徹白洋品店の藍染職人さんにお願いしました。藍の栽培から染めまですべて自分でされています。こうしてできた和紙を使って、岐阜和傘の職人に仕上げていただきました」

と河口さん。

岐阜和傘は日本文化の豊かさの象徴

江戸時代には日常的に使われてきた和傘。決して特別なものではなかったはずですが、浮世絵師たちはそれを巧みな筆致で描き、美しい一幅のアートとして残しました。また神事や日本舞踊、歌舞伎、野点(のだて)といった日本文化の粋をこらしたワンシーンや風景の中に、必ず和傘は登場しています。まさに日本文化の名脇役といえるでしょう。最近はディスプレイ用のオブジェとしての需要も増えており、和の空間を演出する主役としての認知度も高まっています。和傘は日本文化の豊かさの象徴といえるかもしれません。

日本文化を次世代に伝えていくには優れた担い手や職人を育てていくこと。そしてそのために魅力を常に発信していくこと。さらには担い手が仕事に取り組んでいけるような環境をつくっていくことが大切です。

「私たちの役割は岐阜和傘の専門店として、つくり手である和傘職人さんと購入してくださる方を結びつけること。若い人は和傘についての知識もないし、使ったこともありません。でも、私たちが説明することで職人さんたちの思いやこだわりが若い人たちに伝わって、新鮮な気持ちで和傘を楽しんでもらえます。またお客さんからの声や要望を職人さんたちに伝えることで、つくり手のモチベーションも上がります。職人さんは直接和傘を販売しているわけではないので、お客さんの声をじかに聞くことはほとんどありませんから、喜んでいただけるんです。和傘をめぐる環境はこの5年間に少しずつ変わってきました。それまでは、ただ朽ちていくのを見ているしかありませんでした。地道な努力ではありますが、これからも岐阜和傘の魅力を伝え続けていきたいと思います」

伝統とは特別なものを守ることではなく、ごく当たり前の暮らしを大切に生きていくことなのでしょう。

美濃和紙、水うちわ、岐阜提灯、岐阜和傘……。4つの手仕事を通じて、長良川流域の文化の豊かさ、そしてそれぞれの魅力と現代における課題について考えさせられました。

倉田和紙工房・倉田真さん

カミノシゴト 岐阜市今町3-6

株式会社オゼキ 岐阜市小熊町1-18

長良川デパート湊町店岐阜市湊町45

和傘CASA 岐阜市湊町 29 長良川てしごと町家 CASA1F 河口郁美さん

【参考文献】

「地域のチカラ 16seeds story」 株式会社十六総合研究所

エゴノキプロジェクト

岐阜県立森林文化アカデミー エゴノキプロジェクト~美濃の森が日本の和傘を支える~

長良川STORY