三浦しをんの「舟を編む」(光文社刊)という小説がある。平成24(2012)年に本屋大賞で第一位となり、映画化やアニメ化もされているのでご存じの方も多いと思う。大手総合出版社「玄武書房」の辞書編集部を舞台に、辞書を編むために生まれてきたような男・馬締光也(まじめ みつや)、第一営業部から馬締をスカウトしてきた辞書編集部のベテラン社員・荒木公平、チャラ男を絵に描いたような人物だが辞書編集部をプロモーション的立場からバックアップする西岡正志、監修者で元大学教授の松本先生などを中心に国語辞典「大渡海」を編むために奮闘する面々を描いている。下宿の大家であるタケおばあさんや、その孫で後に馬締の妻となる香具矢(かぐや)は彼を精神的に支える。とにかくさまざまな人間ドラマや辞書を編んでいく地道な工程が丁寧に描かれていて、すごくおもしろい。小説の中では「大渡海」完成までに15年ほどの年月を要している。実際、辞書の発刊にはそれほどかかるのだということを、あらためて思い知らされた。

辞書編集部の間では、明治22(1889)年~同24(1891)年にかけて刊行された大槻文彦(おおつき ふみひこ)の「言海」が話題に上る。日本で初めての近代的国語辞典として名高い。しかし「言海」が出される少し前の明治20(1887)年に刊行が終了した五十音引きの本格的な国語辞典があった。伊勢国(三重県)津藩の医師であった谷川士清(たにがわ ことすが)の編んだ「和訓栞(わくんのしおり)」である。士清は編纂後すぐに病気で亡くなり、自著を世に出すことができなかった。そのため子孫たちが全編93巻82冊を110年かかって刊行した。

辞典を世に出すには膨大な人的作業と費用がかかる。子孫たちがどうやってそれをやり遂げたのか、士清の生涯とともに追ってみた。

最盛期は親子5人でフル稼働 恒徳堂は大繁盛

谷川士清の本業は医師である。内科・産婦人科が専門で、難産の雌狸のお産を助けたというエピソードも残っている。

生家は「国史跡 谷川士清旧宅」として伊賀街道に面した津市八町に残る。藤堂高虎が伊勢と伊賀両国の大名となった際、津の本城と伊賀の支城を結ぶ官道として整備された伊賀街道は、暮らしや経済の大動脈としておおいににぎわったようだ。町医者の谷川家は「恒徳堂(こうとくどう)」という屋号を持ち、津城下で一番のはやり医者であったと伝えられている。

幼い頃から近所にある福蔵寺の浩天和尚(こうてんおしょう)や父の谷川義章(順端)から学問を学んだ士清は、21歳の時、京都へ旅立つ。5年間の遊学中には医学のほか垂加神道や儒学、本草学、華道などを学び、多くの人々と交友関係を持った。垂加神道は江戸時代前期に儒学者の山崎闇斎(やまざき あんさい)によって提唱され、朱子学を柱としていくつかの神道を集大成したもので、極めて儒学的、道徳的色彩の濃いものであった。

享保20(1735)年、津に帰郷した士清は町医者として家業に精を出すかたわら、自宅で「洞津(どうしん)谷川塾」を開き、多くの人々に学問を教えた。洞津とは安濃津(あのつ)、洞津(あなつ)とも呼ばれた津港の古称である。また近くの神社で「森蔭社(しんいんしゃ)」という道場を設け、神道を教えた。時には出張講座を開くこともあり、とても評判は良かったようだ。

恒徳堂の最盛期には士清のほか、父と二人の弟、さらには息子の5人で患者を診たという。

「日本書紀」研究から生まれた副産物「倭語通音(わごつうおん)」

多忙な毎日をおくりながら、士清はコツコツと国学の研究を続けた。国学とは「万葉集」など日本の古典を研究した真言宗の僧・契沖(けいちゅう)を源流に、日本の成り立ちや伝統文化の底流にある大和心(やまとごころ)を研究する学問である。中でも士清が精魂傾けたのは「日本書紀」の研究だった。

「日本書紀」は日本最古の正史(時の政府によって公的につくられた歴史書)で、年代順に漢文で記されている。

士清は京都遊学の際、神道の師であった玉木正英から日本書紀「神代紀・神武紀藻塩草(じんだいき・じんむきもしおぐさ)」を教えられ、この著を師に代わって刊行している。

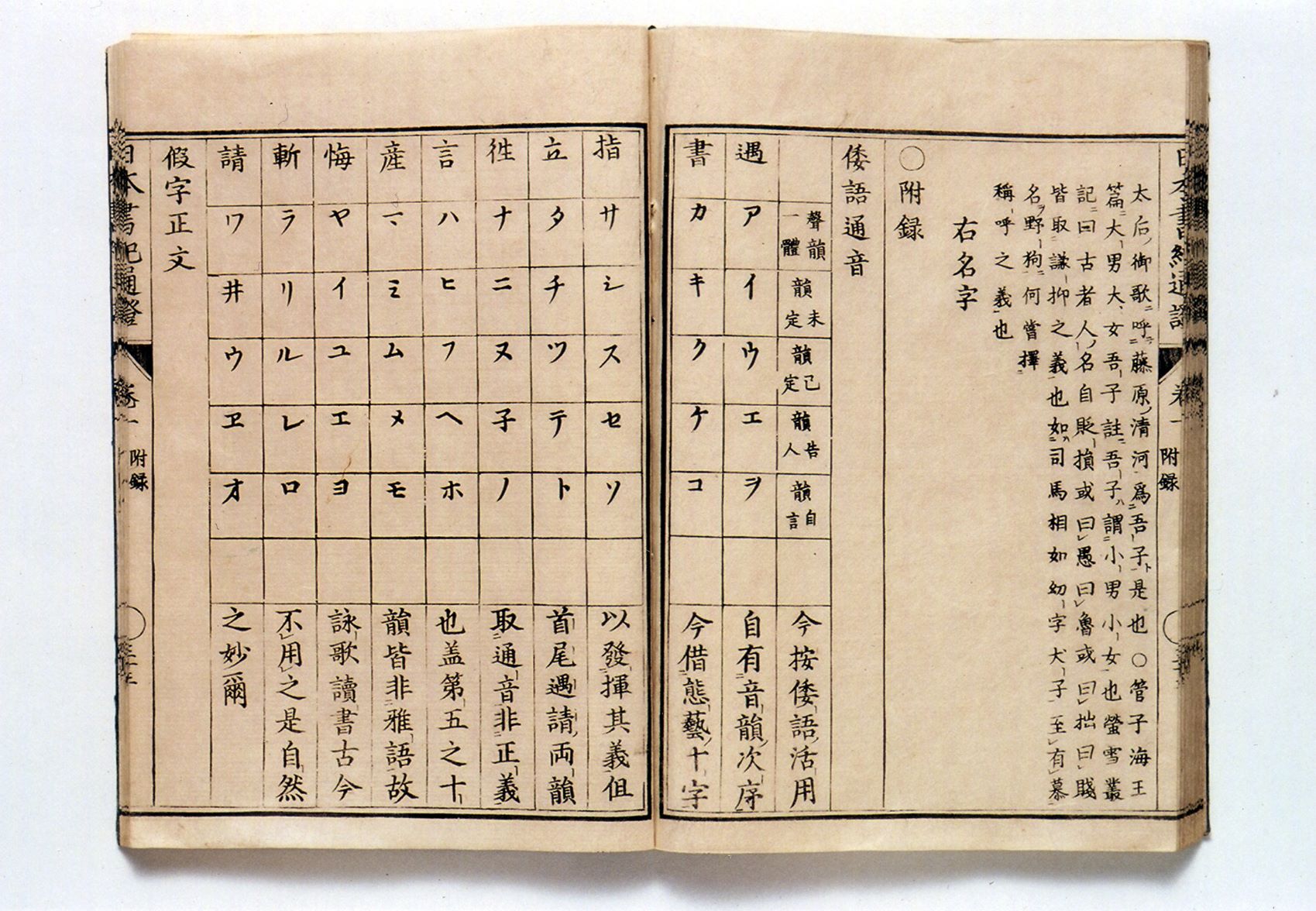

士清は片っ端から「日本書紀」の古本や伝本を読破し、その中から最も信頼できると思われる本を選び、それに対して諸本を参考にしながら一つ一つの言葉を読み解いていった。こうして20数年かけて「日本書紀」の注釈書である「日本書紀通証」全35巻を書き、出版した。その副産物として誕生したのが、日本初の動詞活用俵「倭語通音(わごつうおん)」(第1巻の付録)である。

本居宣長もリスペクト 日本語の道しるべ「和訓栞」

「倭語通音(わごつうおん)」は多くの国学者の注目を浴びた。士清よりも21歳年下の本居宣長は「倭語通音(わごつうおん)」を目にして「すこぶる発明あり」と士清に賛辞を送り、後学のためにと同書を書き写している。ア段のオがヲ、ワ段のヲがオになっていることについては宣長が指摘し、後に五十音図を完成させたが、その陰には士清との交流があった。

宣長は最初から士清をリスペクトしていたわけではない。宣長の師である賀茂真淵(かものまぶち)は「学びのあげつろひ」の中で、士清を「理屈学者流にていとうるさし」と評しており、宣長も同様に思っていたようだ。彼が士清に初めて送った手紙は、その学問を批判する内容だった。士清が宣長をどう思っていたかはわからないが、生真面目な士清のことだから後輩である宣長の批判に対しても逐一丁寧に返信したかもしれない。

真淵や宣長が士清をよく思わなかったのは、士清が儒教色の濃い垂加神道家だったためと考えられる。国学者である二人は、日本古来の学問ではなく道徳的色彩の強い儒教を嫌っていた。

しかし、師の真淵が亡くなると、宣長は士清と親しく交わるようになり、互いの著作について書簡を交わすようになる。「倭語通音(わごつうおん)」で士清の国語学的才能を高く評価するようになったこともあるだろうし、何より真淵亡き後、士清のほかに自分を導いてくれる人はいないと考えたからだろう。

ところで「日本書記」の研究から士清が得た副産物は「倭語通音」だけではなかった。それが「和訓栞」である。正直なところ、「日本書紀通証」の評価は国学者の間でそれほど高くない。むしろ「和訓栞」に見られる日本語の研究こそが士清の真骨頂だった。

士清は「日本書紀」を解釈するうえで大切だと考えた言葉の出典や用例を、谷川家専用の罫紙の欄外に書き留めている。おそらくはそれを元に「玄武書房」の辞書編集部員たちがつくった用例採集カードのようなものを作り、それが「和訓栞」の元になったと考えられる。「本居宣長記念館」ホームページの谷川士清の項には“歩くデータベースのような人”と書かれているが、まさにそのとおりだった。

士清親子は思想犯に 宝暦・明和事件と「読大日本史私記」の波紋

士清の横顔をもう少し紹介しよう。

「日本書紀通証」完成の翌年、宝暦2(1752)年には、有栖川宮職仁親王(ありすがわのみやおりひとしんのう)に和歌の入門を許されている。また考古学にも関心があり、現在の津市野田で掘り起こされた銅鐸を米1俵で譲り受けている(現在は真宗高田派本山専修寺が所蔵)。

また彼の著作は「日本書紀通証」と「和訓栞」だけではない。専門的な医学書や「鋸屑譚(おがくずばなし)」のようなエッセイ、「恵露草(めぐみのつゆくさ)」のような和歌集などを生前に発刊しており、医学に関しては古方医学の漢方が主であったが蘭方(西洋医学)にも通じ、新薬の開発にも力を入れたという。とにかく多才でパワフルだった。

そんな士清の人生に陰りが見え始めたのは「日本書紀通証」の発刊前後。京都遊学時代からの学友・竹内式部の宝暦・明和事件からだ。

式部は宮中で講義した際に幕府を批判し、公家たちに尊王思想を説いたため、とがめを受けて京都から追放され、後に士清の娘婿となる蓬莱尚賢(ほうらい ひさかた)の庇護を受けることとなった。8年後の明和4(1767)年、伊勢で活動していた式部は幕府の尊王思想弾圧によって死罪となった山県大弐(やまがた だいに)の知人であったことから伊勢で捕らえられ、たまたま式部と一緒にいた士清も捕らわれの身となる。この時は士清と親交のあった津藩7代藩主藤堂高朗(とうどう たかほら)のとりなしで事なきを得たが、この後士清はさらに大きな時代の渦に巻き込まれることとなる。

安永3(1774)年、65歳の士清は「読大日本史私記」(とくだいにほんししき)を著し、水戸光圀の命によって編纂された「大日本史」の誤りを痛烈に批判した。これが幕府の知るところとなり、以前の竹内式部の件もあって士清は思想犯と目されてしまう。津藩では明和事件で士清を擁護した高朗は引退して高嶷(たかさと)の代になっていた。士清は「他参留(たさんどめ)」(津藩領国からの出国禁止)、士清以上に過激な尊王論者であった長男の士逸(ことはや)は「所払い」(津藩領内への入国禁止)となり、津藩から士清の学統は根絶やしにされてしまったのである。

いくら水戸の黄門さまが命じて作らせた歴史書であっても、士清にしてみたら学問上の誤りを正すのは国学者として当然の務めという気持ちであったと思うし、その勇気に私は拍手を送りたい。この約100年後には明治の世となり、政権は朝廷に移っている。世の中とは本当に皮肉なものだ。

子孫たちはいかにして「和訓栞」全巻発刊にこぎつけたのか

晩年は厳しい処分を受け、移動の自由を制限された士清だったが、決して失望せず、粛々と「和訓栞」の発刊準備にかかっていた。しかし、寄る年波には勝てず、弱気になって、宣長に「全巻発刊は難しく思えるので節略したい」という意味の手紙を送ったところ、宣長から「節略ははなはだよろしくない」と励まされ、全93巻を前編・中編・後編の3回に分けて出すことにした。前編・中編は古言と雅語(主に平安時代の古典を中心とする日本古来の美しい言葉)、後編には方言や俗語、外来語などが収められ、その数は約21,000語にのぼる。

現存する士清の肖像画は死の2年ほど前に門人の三井諟が描いたものだ。穏やかな容貌はなんとなく狸に似ている(失礼!)が、年齢とともに刻まれたしわがその苦労を物語っているように思われる。

士清は自分の草稿やメモの類を現在の谷川神社の境内に反古(ほご)塚を築いて埋めた。これは旧派の学者たちがよく行ったしきたりで、後世に自著が誤って解釈がされないようにという配慮であった。背面には万葉仮名で自らの和歌が彫られている。

何故爾砕伎志身曾登人問婆 其禮登答牟日本玉之譬

なにゆえに砕きし身ぞと人問はば それと答えむやまとたましひ

安永5(1776)年、士清は「和訓栞」前編の出版準備に心血を注いでいたが、10月10日、67歳でこの世を去った。士清の晩年の不遇と「和訓栞」にかける並々ならぬ情熱は、子どもたちを「何が何でも『和訓栞』全巻を発刊しなければ」という強い思いへと駆り立てたことだろう。

士清の死の翌年に首巻及び1巻~13巻14冊、文化2(1805)年に14巻~28巻10冊を当時江戸最大の書物問屋であった須原屋茂兵衛、29巻~45巻10冊を地元の篠田伊十郎より発刊している。資金を出したのは長男の士逸(ことはや)、孫の清逸(すがはや)、士行(ことつら)だった。士清の死から前編の刊行までに29年が経っていた。

中編30巻30冊は文久2(1862)年に京都の風月庄左衛門(寛永年間から明治まで続いた京都の老舗書店)が刊行し、資金は士行が負担している。

そして後編18巻18冊は明治20(1887)年、岐阜の「成美堂」の主人三浦源助によって刊行された。「成美堂」は当時全国に販路を持ち、100人ほどの職人を抱える繁盛ぶりだったようだ。「和訓栞」は岐阜本店と東京支店で売り出されたという。「成美堂」の東京支店は後に独立して現在の「河出書房新社」の前身である「河出書房」となっている。

士清の死(1776年)から実に110年もの歳月が経っていた。

「和訓栞」出版事業は谷川家を経済的に圧迫し、最終的には家屋敷を売却しなければならなかった。後編の出版に関しては版元である「成美堂」の力が大きく、資金面でひまごの士相(ことはる)が関わっていたかは不明だが、子孫の意地で最後の力を振り絞って費用を分担したのではないかという説もある。ともあれ子孫の執念といろいろな人々の熱意と協力によって「和訓栞」は全巻刊行された。

シーボルトが持ち帰り、英語とオランダ語に翻訳された「和訓栞」

最後に「和訓栞」の辞書的価値を検証してみたい。

実は士清以前にも五十音引きの辞典はあった。室町時代に作られた「温故知新書」である。しかし、見出しの文字が梵字(サンスクリット語を文字で書き表したもの)で書かれていたり、語順なども不完全で実用的とはいえない。これに対し「和訓栞」はア行の「あ」の次は「あゝ」「あいた」のように第2音節まで五十音順に並べられており、出典や用例も具体的に示されているほか、方言や俗語、外来語など語彙の種類も圧倒的に多いことから、極めて近代的な国語辞典の様相を呈している。

文政6(1823)年に長崎へ来日したシーボルトは6年間の滞在を終えて帰国する際、多くの日本に関するコレクションを持ち帰ったが、その中に「和訓栞」(おそらく前編)があった。ヨーロッパにおける日本語研究の先駆者として名高いホフマンは、シーボルトが持ち帰った膨大な資料を整理・研究し、オランダ人用の日本語学習教材「日本文典」を著しているが、この中で「和訓栞」が取り上げられ、英語とオランダ語に翻訳されたという。「和訓栞」は日本語学習のための辞書としてヨーロッパでその有用性と価値を認められていたのだ。

士清は大正4(1915)年、従四位を追贈され、その名誉は回復された。しかし、全国的にはまったく無名であり、「和訓栞」に関してもいまだ正しい評価がなされているとは思えない。

士清に頼まれて同書の序文を書いた本居宣長は、士清を「国語学会の猿田彦」的存在であると述べている。猿田彦は天孫降臨の際、ニニギノミコトを案内した神さまだ。

玄武書房の辞書編集部の面々が果てしない言葉の海を自由に渡るための舟を編んだように、士清とその子孫たちもまた後に続く日本語を学ぶ人たちのための道標となった。

(参考文献及び参考にした本)

「谷川士清~その生涯と学問~」 編集・発行:谷川士清生誕300年記念事業実行委員会

「谷川士清」2009 谷川士清生誕300年記念事業

「近代的国語辞典の祖 谷川士清」竹内 令

「日本語の奇跡」山口謡司 新潮新書

「舟を編む」三浦しをん 光文社

「本居宣長記念館」HP

(取材・写真提供)

津市教育委員会

国史跡 谷川士清旧宅