有名人にとって不倫をすることは、大きなリスクを伴う時代になりました。ひとたびニュースに取り上げられると、ワイドショーやネットで散々に叩かれます。不倫が原因で、表舞台から姿を消してしまう人も出てきました。

人はなぜ、他人の道ならぬ恋路が気になってしまうのでしょうか? ひょっとしたら、自身の潜在意識にもその欲望があって、それ故に気になってしまうのかもしれません。

江戸時代も、道ならぬ恋に陥ってしまうカップルが数多くいました。現代よりもシビアな状況だったため、恋人たちは命がけでした。現世で叶えられないならと心中をして、あの世で一緒になることを夢見たのです。

そんなセンセーショナルな事件を、浄瑠璃(じょうるり)※の作品にした作家がいました。その名は近松門左衛門(ちかまつ もんざえもん)。今もなお上演される人気作品を数多く残しました。近松とは一体どんな人物だったのでしょうか?

武士から浄瑠璃作家へ転身

近松の本名は杉森信盛(すぎもりのぶもり)といい、承応2(1653)年に、越前藩(今の福井県)に仕える武士の次男として生まれました。19歳の頃、父が事情により浪人になってしまったために近松の一家は京都へ移ります。この移住が最初の転機となりました。

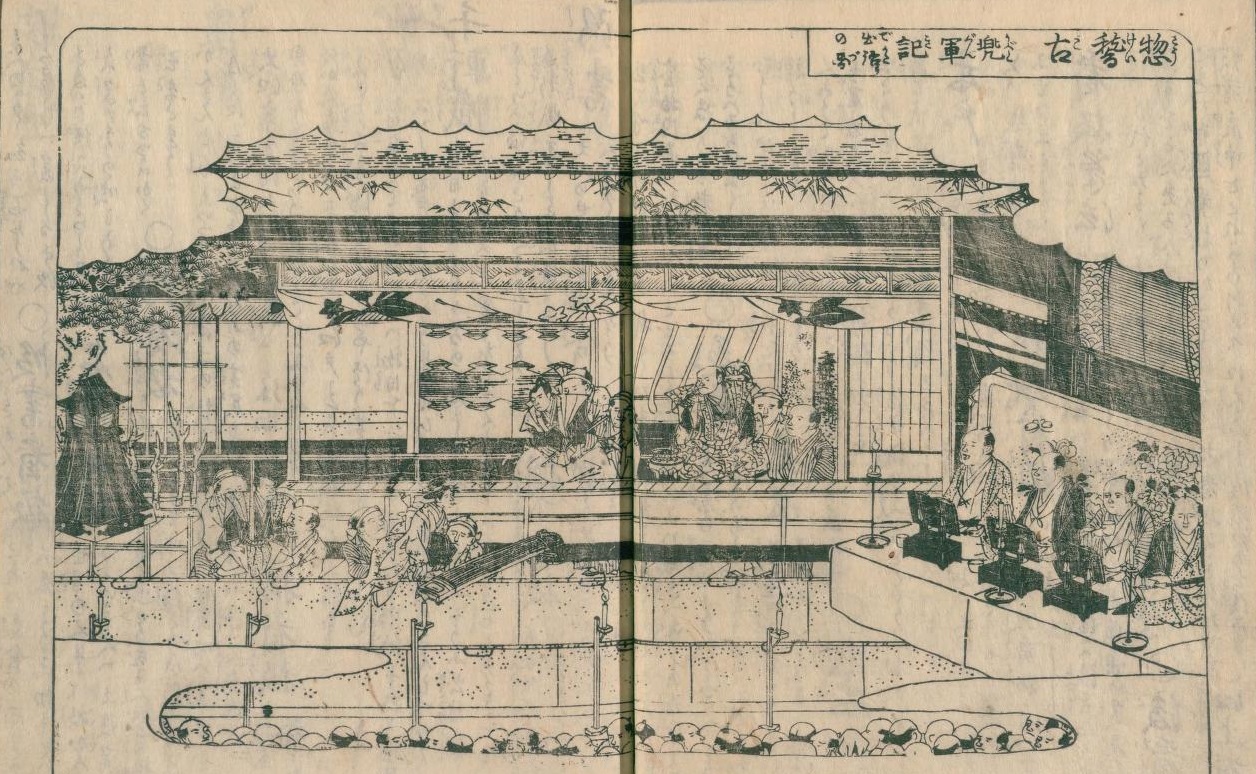

近松は京都で公卿(くぎょう)※に仕えますが、次第に仕事以外のものに心を奪われます。それは、人形浄瑠璃でした。三味線の伴奏で太夫が浄瑠璃を語り、人形が合わせて動く独特の芸能の面白さにぞっこんになってしまったのです。そのころ、京都は大阪と共に浄瑠璃の中心地として知られていました。

なかでも名人の宇治賀太夫の活躍は、めざましいものでした。浄瑠璃の太夫として最高の名誉である掾号(じょうごう)を許されて、宇治加賀掾好澄(うじかがじょうよしずみ)と名乗り、押しも押されもせぬトップスターに登りつめます。近松は25歳でこの加賀掾に弟子入りし、芝居小屋の雑用をしながら、浄瑠璃作家の修業を始めるのです。

当時は芸の世界に生きる人たちは、武士よりも低い身分と見なされていました。しかし、近松の家は武士とはいえ、公卿の下で働くだけの環境でした。また、次男で家督を継ぐ立場でなかったことが、この転身を後押ししたのでしょう。

浄瑠璃と歌舞伎脚本を精力的に発表

修行期間を経て、近松はめでたく自身の書いた浄瑠璃が、加賀掾の語りで公演されるようになります。加賀掾だけでなく、評判を聞いた他の太夫が近松の浄瑠璃を語り、公演が大成功するまでになっていきます。この太夫は竹本義太夫※といい、後に近松と共に名作を送り出すキーパーソンでした。けれどもこの時期の近松は、次第に歌舞伎の脚本を書くことが多くなっていきます。

近松が歌舞伎の世界に深く関わったのは、京都の都万太座(みやこまんたざ)にいた名俳優・坂田藤十郎のためでした。彼の芸を生かす作品を、数多く書き上げています。名コンビが生み出す歌舞伎は大衆に喜ばれ、このまま歌舞伎脚本家としての生活が続いていくかに思われました。しかし、坂田が老境に差しかかった時、近松の中で迷いがわいてきます。「このまま歌舞伎の世界で、同じような作品作りをしていて良いのだろうか……」

その頃竹本義太夫は、名前を逐後掾(ちくごじょう)と改め、実力が世間から認められる存在になっていました。ところが、経営する竹本座は客が少なくなって、苦しい状況にありました。

51歳で書いた人形浄瑠璃、『曽根崎心中』が大ヒット!

竹本座の窮状を見かねた近松は、51歳の時に斬新な浄瑠璃を書き上げます。それは心中した男女の実話を元にした物語でした。今までになかった作品への挑戦は、歌舞伎の世界で展望が見出せず、悩んでいた近松にとって、大きな転機となりました。

醤油屋で働く徳兵衛と、天満屋で働く遊女お初が、大阪・曽根崎にある天神の森で心中事件を起こします。お初が19歳、徳兵衛が25歳と若すぎる2人の死は、世間を騒がせました。この心中を題材に、近松は『曽根崎心中』を完成させます。町人社会を取材した作品をさす、世話物という新たなジャンルの最初の作品でした。近松が今まで書いてきた、武家や貴族階級を中心にした時代物とは違い、一般民衆の義理や人情、恋愛でかっとうする姿を描いています。

徳兵衛はお初との恋のために、主人が勧める縁談を断り、身請けするための金を工面します。その大切な金を友人に貸したところ、偽物の借用書を書かれてしまい、詐欺の濡れ衣を着せられます。商人の町・大阪で信用を失った徳兵衛は絶望します。追い込まれた徳兵衛とお初は、心中を決意します。

「この世の名残、世も名残。死に行く身を例うれば、あだしが原※の道の霜。一足(ひとあし)ずつに消えてゆく、夢の夢こそ哀れなれ。あれ数えれば暁(あかつき)の、七つの時が六つ鳴りて、残るひとつが今生(こんじょう)の、鐘の響きの聞き納め。寂滅為楽(じゃくめついらく)と響くなり」。逐後掾の語りで、お初と徳兵衛の人形が手を取り合って死出の旅へと向かう場面では、哀れな姿に観客は涙を誘われました。

竹本座での興業は大成功を収め、長年の負債を帳消しにする程でした。詩的で情感に溢れたこの作品で、近松の名前もいちやく有名になったのです。

ダメ男の悲劇を描いた『冥途の飛脚』

竹本座の危機を救った近松は、専属作家として招かれることになり、京都から大阪へ移住します。生活面での安定を得た近松は、人形浄瑠璃の傑作を次々に書いていきます。当時は50歳を過ぎれば、隠居生活が当たり前の時代でした。人生の後半にさしかかり、酸いも甘いもかみわけた近松が書く作品は、単純に善悪で区別できない深みのあるものばかりでした。

良くできた妻と、子どもがありながら、遊女の小春と深い仲になってしまう紙屋治平衛の物語『心中天網島(しんちゅうてんのあみしま)』は、正妻と愛人が互いを気遣う姿に、切ない気持ちになります。ダメ男が引き起こした事件が題材の『冥途の飛脚』は、こんな物語です。

飛脚屋の養子である亀屋忠兵衛は、仕事に慣れると遊郭に通うようになり、遊女の梅川と恋人になります。梅川に身請け話が出たことであせった忠兵衛は、店に届けるはずの五十両を身請けの手付金に使ってしまいます。この金は、親友の八右衛門の店、丹波屋に届ける金でした。本来なら、飛脚問屋が客の金を使い込めば、公金横領で打ち首の重い罪になります。正直に打ち明けた忠兵衛のために、男気のある八右衛門は支払いを待ってくれます。友情に感謝した忠兵衛は、心を入れ替えて仕事をしようと決意します。客へ届ける為替の金を懐へ入れて店を出ますが…….。

この後、忠兵衛の心の弱さを描いた名場面が続きます。「一度は思案、二度は不思案、三度飛脚、戻れば合わせて六道の冥途の飛脚」の語りで、客の屋敷へ金を届けるか、梅川のいる遊郭へ行こうかと迷う忠兵衛が描かれます。結局、忠兵衛は遊郭へと向い、悲劇へと突っ走っていくのです。

忠兵衛を思いやる八右衛門や、一途に梅川を愛する忠兵衛。そして純粋で心の優しい梅川。悪人は誰も登場しません。それ故、理性を失った忠兵衛が引き起こす事件に、やるせない思いになってしまいます。

現代にも通じる、短気な遊び人の凶行を描いた『女殺油地獄』

近松は命をかけた恋愛話だけでなく、強盗殺人事件を元にしたおどろおどろしい作品も発表しています。タイトルからして不気味な『女殺油地獄(おんなごろしあぶらのじごく)』は、現在でも度々人形浄瑠璃や歌舞伎で演じられています。見せ場となる殺人の場面は、物語とはいえ恐ろしくて、一度見たら忘れられないインパクトのあるものです。

油屋の河内屋与兵衛は20歳を過ぎた年齢なのに、ろくに仕事もせずに遊んで暮らしています。父が亡くなった後、番頭の徳兵衛と母が再婚して、店を切り盛りしていました。徳兵衛が強く注意できないことをいいことに、ついには、徳兵衛と母に暴力をふるう始末です。与兵衛はとうとう勘当されてしまいますが、行く当てもなく、借金の催促を受けて、途方にくれます。同じ油屋の女房、お吉は与兵衛を子どもの頃から気に掛けてくれていました。与兵衛は唯一の味方のお吉に借金を申し込みますが、断られて逆上します。

与兵衛は油を買うふりをしてお吉を刺し殺します。お吉は子どものために命乞いするも、気が狂ったかのような与兵衛は聞く耳を持ちません。油の入った桶が倒れて、油まみれの床を逃げるお吉と、追いかける与兵衛。不条理で短絡的な凶行から、現代にも通じるテーマを感じます。

心にしみる辞世の言葉

近松は老境に入っても衰えることなく秀作を書き続け、享保9(1724)年に、72歳で亡くなりました。生涯に書いた作品は、約150作といわれています。

近松は亡くなる前に、辞世の言葉を残しています。「もし辞世はと問ふ人あらば それぞ辞世さるほどに さてもそののちに残る桜の花 しにほはば」。「辞世の言葉と尋ねられたら、辞世というものもないが、死んだ後に残った書き物に、うるわしい香りを放つものがあれば、それが辞世の言葉だ」という意味です。

続けて、「のこれとは思ふもおろか 埋め火※の消ぬ間 あだなる朽木(くちき)書きして」の言葉で締められています。意味は、「埋め火が消えずに残るわずかのひまに炭でいたずら書きするように、短い一生に面白半分に書いた、たわいない作品が、後生まで残って欲しいなどと思うだけでも愚かだ」。

浄瑠璃や歌舞伎という芸能のために書き続けた近松らしい言葉に感じます。謙遜とも取れるこの辞世の言葉に反するように、近松の作品は、死後200年以上経った現在も、不朽の名作として感動を与えてくれています。

アイキャッチ;喜多川歌麿 メトロポリタン美術館

参考文献:『文楽のすゝめ』竹本織太夫監修 実業之日本社、『浄瑠璃を読もう』橋本治 新潮社、『心中天網島』里中満智子 中公文庫、『日本古典文学近松』大久保忠邦編 角川書店