2024年NHK大河ドラマ『光る君へ』は、紫式部(むらさきしきぶ)と藤原道長(ふじわらの みちなが)を中心に、平安中期の貴族社会を描いた作品です。なかなか映像化されない時代ということもあり、平安時代好きの視聴者からは「〇〇が出てこないかな~?」というような、期待の声も高まっています。

私も、何人か出て欲しい人物がいます。その1人が源信(げんしん)です。

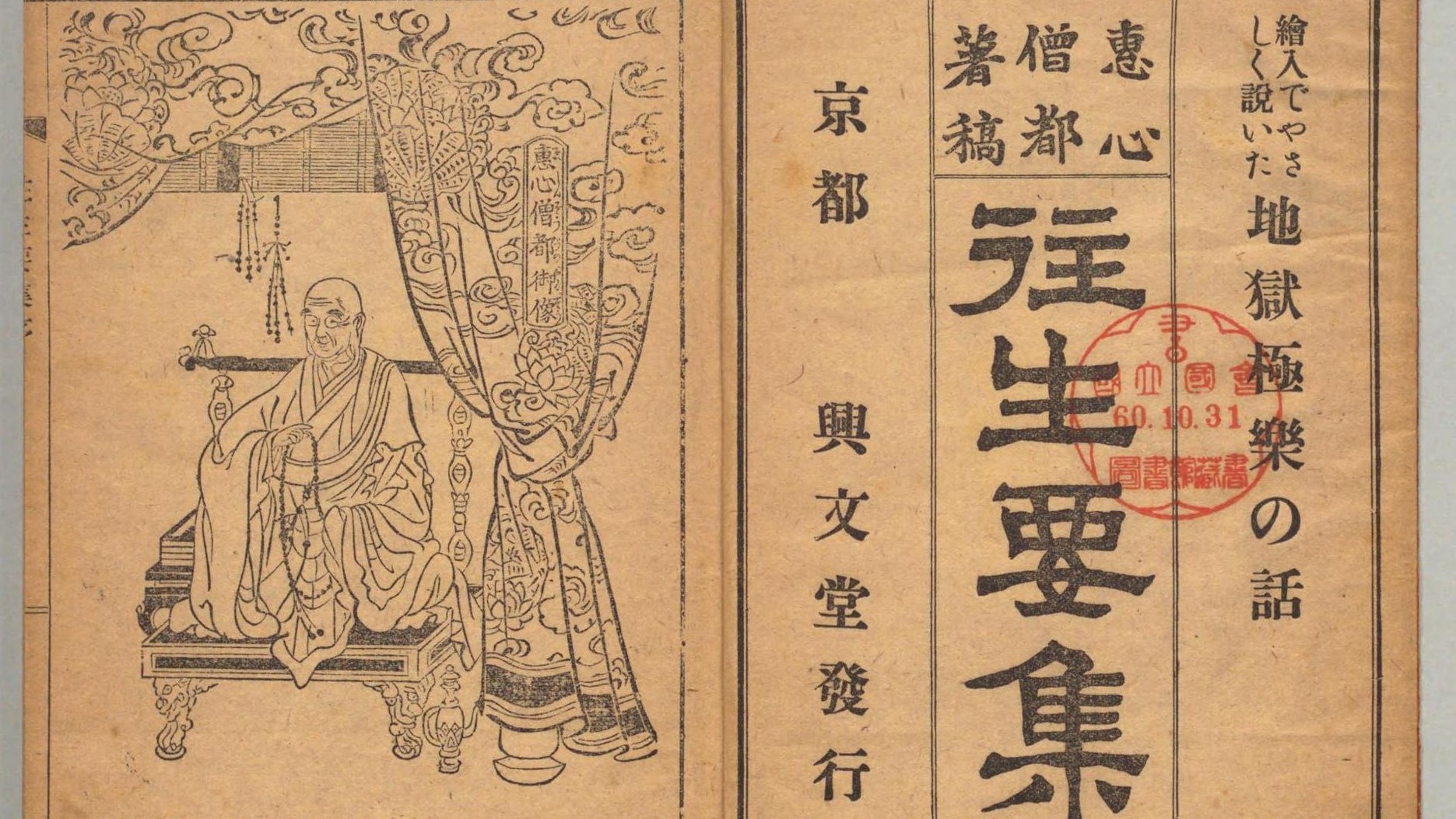

源信は天台宗の僧侶で、後に日本で流行する「浄土教(じょうどきょう)」に大きな影響を与えました。その生涯で数々の著作物があり、代表作は極楽往生について著した『往生要集(おうじょうようしゅう)』です。

ということで、今回は私イチオシの源信と藤原道長の関わりについて紹介します。

▼藤原道長の生涯・お人柄についてはこちら

ライバルが次々に死去。平安ドリームを叶えた男・藤原道長

源信とは? 半生をおさらい

源信は天慶5(942)年、大和国(現・奈良県)に生まれました。父は代々祭祀を行う卜部(うらべ)氏の卜部正親(うらべ まさちか)で、母は清原氏とされ、幼名は「千菊丸(せんぎくまる)」だったと言われています。

数え7歳(以下、年齢はすべて数え)の頃に父と死別し、信心深い母の勧めで9歳で比叡山延暦寺(ひえいざん えんりゃくじ)に入り、第18世天台座主(てんだいざす)の良源(りょうげん)に弟子入りします。

良源は比叡山延暦寺の中興の祖で、「慈恵大師(じえだいし)」、「元三(がんざん)大師」とも呼ばれています。死後は良源自体が延暦寺の守護仏のような信仰の対象となり、良源を象(かたど)った護符は「厄除け大師」「角(つの)大師」とも呼ばれています。

▼良源(元三大師)の詳細はこちら

民衆を救うため鬼に変身して流行病を防いだ?摩訶不思議な実在の僧、良源って一体何者?

そして源信は、13歳で得度受戒(とくどじゅかい=僧となる儀式)したと伝わっています。

源信を育てた厳しい母

源信は若い頃から優秀だったようで、15歳の時に宮中で行われる「法華八講(ほっけはっこう)」という仏教講座の講師として招かれます。その講義が素晴らしかったので、時の天皇である村上(むらかみ)天皇から豪華な織物を賜りました。

源信はその織物をお母さんに送ったのですが、お母さんからは和歌が返ってきました。

後の世を渡す橋とぞ思ひしに 世渡る僧となるぞ悲しき

仏教を学び、その教えで世の人々を導く僧になると思ってたのに、世渡りが上手いだけの僧になるとはなんて悲しいことでしょう

お母さん、手厳しい……! しかしこの事がきっかけで、源信は真の求道者(ぐどうしゃ)になるべく、比叡山の横川恵心院(よかわ えしんいん)という小さなお堂で暮らすようになりました。また、当時の比叡山の僧侶たちは貴族化していたことも隠遁した原因の1つと言われています。

この、隠遁生活をしていたお堂の名前から、源信はのちに横川僧都(よかわそうず)・恵心(えしん)僧都とも呼ばれます。

ちなみに「僧都」とは僧の階級の1つで、最高位の「僧正(そうじょう)」の次の地位になります。

仏教系ライター 源信の誕生

源信が再び注目を浴びるのは、隠遁生活が22年経った天元元(978)年の事。37歳の源信は『因明論疏四相違略注釈(いんみょうろんしょ しそういりゃくちゅうしゃく)』という書物を著しました。

因明とは仏教の論理学の事です。『因明論疏』はその注釈書ですが、特に難解な「四相違」の解釈を著した論文が評価され、学僧として頭角を現しました。

そして永観2(984)年11月。師匠である良源が病に冒され、それを機会に43歳の源信は、ベストセラー『往生要集』を執筆します。良源は年明けの正月3日に亡くなってしまいましたが、その3か月後に『往生要集』は脱稿しました。

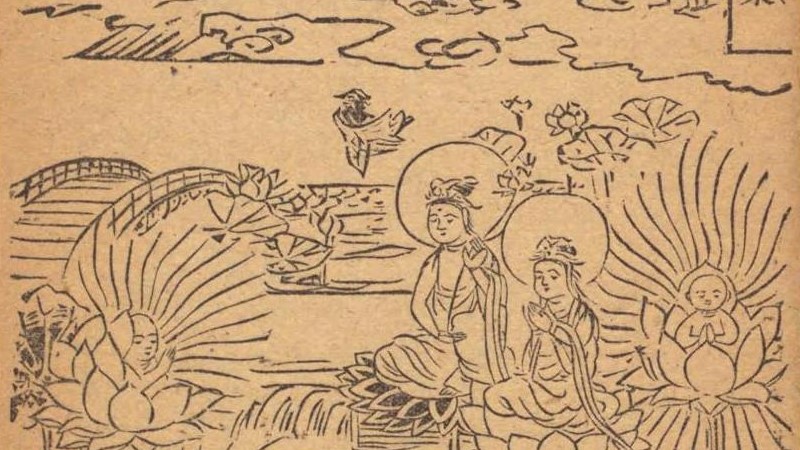

『往生要集』ってどんな本?

『往生要集』はざっくりというと、仏教世界におけるこの世とあの世の解説書です。人は死んだらどうなるのか、地獄や極楽はどんな世界か、極楽へ行くにはどうすればよいか、なぜ極楽を目指すのかなどが解説されていて、鎌倉時代に浄土宗を起こした法然(ほうねん)や浄土真宗を起こした親鸞(しんらん)の考え方の基礎となる書物です。

この本の考え方は宗教の他に文学作品にも影響を与え、紫式部の『源氏物語(げんじものがたり)』の『手習(てならい)の巻』に登場する横川の僧都は源信がモデルだとも言われています。

▼そういえば、源氏物語って、どんな話だったっけ?

源氏物語あらすじ全まとめ。わかりやすく全54帖をおさらい

藤原道長との出会い

源信が『往生要集』を書き上げてさらに20年が経ちました。『往生要集』は貴族の間でも話題となり、権力の絶頂にあった藤原道長も読みました。そして深く感銘を受けた道長は、源信に帰依(きえ)することとなります。

道長は寛弘元(1004)年、63歳の源信に「権少僧都(ごんの しょうそうず)」という位を与えました。しかし若い頃に受けた母の戒めを守っていたため、1年で辞任します。逆に1年は位についていたのは、道長を立てるためなのでしょうか。

その後さらに、3千巻以上の日本仏教の文献を集大成した『大乗対倶舎抄(だいじょう たい くしゃしょう)』や、あらゆる人々を悟りに導く教えはただ一つと説く『一乗要決(いちじょう ようけつ)』、阿弥陀経の解説書『阿弥陀経略記(あみだきょうりゃくき)』、『往生要集』に並ぶベストセラー『観心略要集(かんじんりゃくようしゅう)』(成立は源信より後の時代とする説もある)などを次々に発表します。

貴族の信者が多くいても、源信は貴族に都合の良いことを説いて生活を楽にしようとはせず、源信は書物によって一人でも多く人を導き、極楽浄土へ至る道を説きます。その姿はかつて源信の母が「こういう人になってほしい」と語った姿そのものでした。

源信の往生

そして寛仁元(1017)年、源信は自らも極楽浄土へ至るべく、阿弥陀如来像の手に結んだ糸を持ち、合掌しながら亡くなりました。まさに仏の教えを人々に広めるために捧げた、76年の人生でした。

ちなみに藤原道長の死はその11年後の万寿4(1128)年。臨終の様子は源信の臨終をさらに豪華絢爛にした感じです。きっと草葉の陰から源信も「そうじゃないんだよなぁ……」って言ってるんじゃないでしょうか。

アイキャッチ画像:『恵心僧都絵巻』 国立国会図書館デジタルコレクション

参考文献

『往生要集 全現代語訳』(講談社学術文庫)

『日本大百科全書(ニッポニカ)』(小学館)

『世界大百科事典』(平凡社)

日本思想大系『源信』(岩波書店)