2019年9月、埼玉県の「見沼代用水」は世界かんがい施設遺産に登録されたそうだ。「かんがい」という言葉に聞き覚えはあるものの、具体的な内容についてはあまり知られていないかもしれない。「かんがい」とは農作物の生育のため、耕作地へ人為的に水路を引くまたは排水することを指す。山が多くて平野が少ない日本の地形では、雨が降っても短時間で海に流れ出てしまうため、雨の少ない季節や干ばつに備えておく必要があった。そこで考えられたのが「かんがい」であり、日本の農業を支える重要な仕組みなのだ。あなたが食べているお米も、この「かんがい」を活用して育てられたものかもしれない。

世界かんがい施設遺産とは、かんがいの歴史を明らかにし、その発展や理解醸成、保全のために歴史的・技術的・社会的な観点から登録、表彰されたかんがい施設のこと。今回登録された「見沼代用水」の供用が始まったのは享保13(1728)年。約300年もの間、農業用水路として利用されてきた見沼代用水は、現在では、農業用水と都市用水の共用水路としての役割を担っている。

特別展「見沼〜水と人との交流史〜」で私たちの食を支えるかんがいの歴史を知る

そんな「見沼代用水」に関する資料を多数収蔵しているのが、大宮駅東口から徒歩15分にあるさいたま市立博物館だ。2019年10月5日(土)〜11月17日(日)まで、新たな資料も取り上げた特別展「見沼〜水と人との交流史〜」を開催。よく「郷土愛が薄い」と言われがちな埼玉県民だが、さいたま市在住の私にとっては、見沼に伝わるという竜神伝説、溜井から代用水への変遷の歴史など、大いに興味惹かれるものがある。展示ではさいたま市立博物館学芸員の井上拓巳さんの協力を得て「見沼代用水」と「見沼通船堀(みぬまつうせんぼり)」の歴史や仕組みを鑑賞した。人々がどのように見沼という広大な自然と共存し、開発との折り合いをつけてきたのかを実感できる、今回の特別展の内容をレポートする。

ちなみに、ポスターに描かれている竜は見沼田圃をかたどっているそうだ。

水位を制する者は運河を制す 〜高度な技術に支えられた「見沼代用水」の歴史〜

きっかけは利根川・荒川氾濫の治水

江戸時代初期寛永6(1629)年、関東代官伊奈氏によって見沼溜井造成という大事業が執り行われた。そもそもなぜ「見沼代用水」はつくられたのか。きっかけは利根川と荒川だ。江戸時代初期、2つの川は現在の越谷付近で合流しており、氾濫を繰り返していた。治水のため、この両川を引き離す、つまり川の流れを少しずつ移動させ、その跡を一大水田地帯にする大土木事業が行われた。多くの水田が開発されたことで水不足が懸念されたため、見沼を開拓し農業用水を貯めておく溜井(ためい)がつくられたのだ。これを行ったのが関東の代官だった伊奈氏で、この一大事業のことを「見沼溜井造成」という。造成によって用水源として機能することとなった反面、見沼沿岸地域では水没田ができるなど、弊害もあった。

見沼代用水の完成

そんな中、八代将軍吉宗の命を受けた井沢弥惣兵衛為永(いざわやそべえためなが)。弥惣兵衛は見沼代用水整備の担い手として尽力した侍。その様子はさいたま市内小学校の社会の教科書にも記されている。代用水を作り上げる優秀な土木技術者であっただけでなく、農民に働く意欲を持たせる知恵者であったことなども語りつがれ、弥惣兵衛と竜神とのたたかい(というか話し合い)の伝説も残っている。代用水路は享保13(1728)年の春に完成。現在の行田市下中条から利根川の水を引き入れ、延々60kmにわたって用水路がつくられた。この用水路は在来の見沼に代わる用水路という意味で「見沼代用水」と呼ばれた。

パナマ運河と同じ技術で「見沼通船堀」が完成

その後、代用水路沿いの村々と江戸を結ぶことを考えた弥惣兵衛は、代用水路と芝川を結ぶ運河をつくることに。というのも、その頃幕府の財政は苦しく、また江戸の人口は100万人にも増え、食べる米が足りなくなっていた。そのため新田を増やして、江戸へ運ぶための運河が必要となったのだ。これが「見沼通船堀」であり、最大の特徴は上下2箇所の関を利用した、閘門(こうもん)状の施設という土木技術の高さにある。水位の違う運河を往来する「閘門式運河」は、説明だけではピンと来ないかもしれないが、よく言われるのがパナマ運河と同じ仕組みで、いわゆる舟を山越えさせるための方式である。見沼通船堀は江戸時代中期の土木技術や、流通経済を知る上で貴重な史跡として、昭和57年7月3日に国指定史跡となっている。

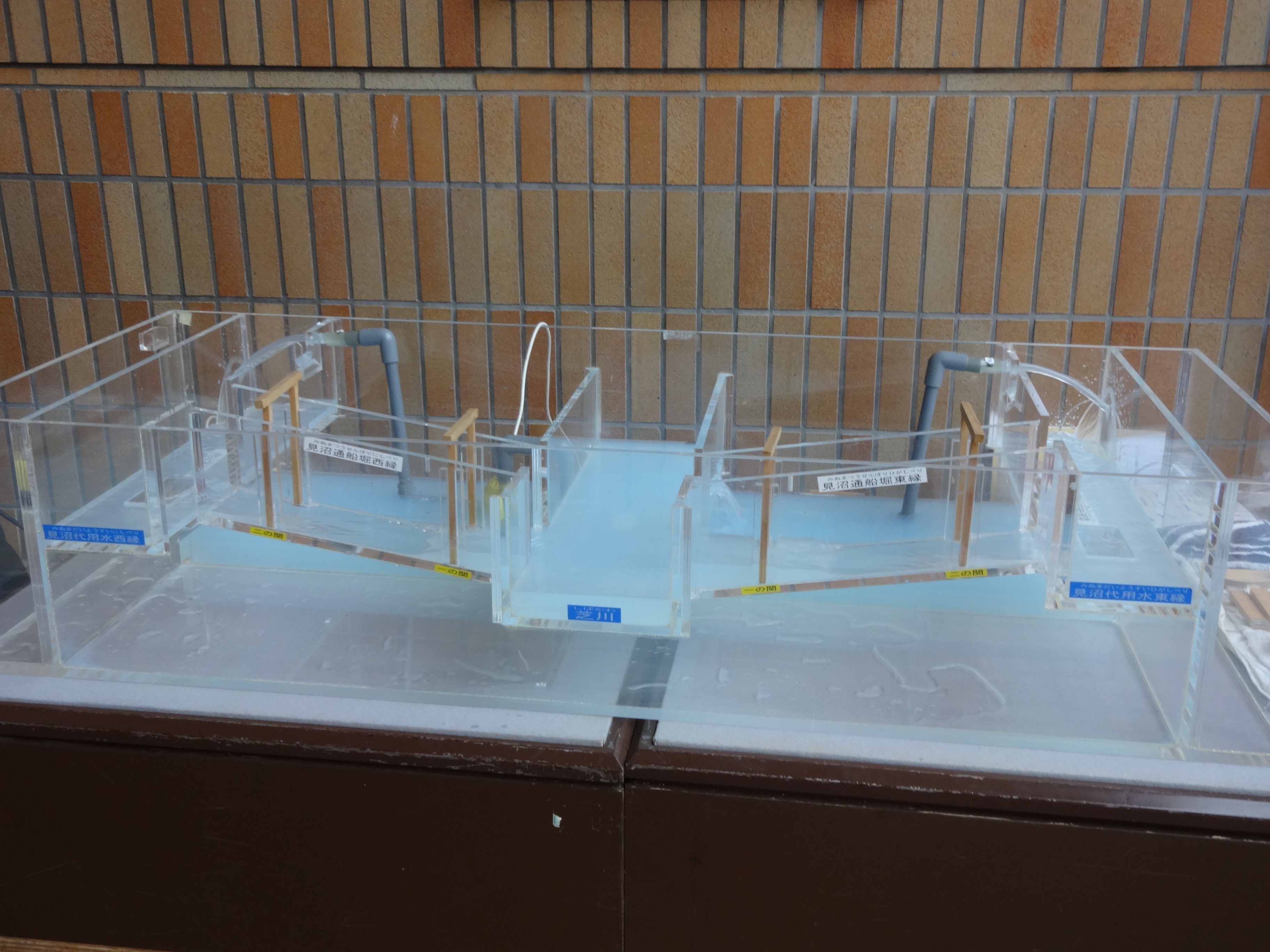

私が取材をした10月6日は、見沼通船堀の流水模型を使って、小・中学生を対象に仕組みや役割を学ぶことができる模型実演を実施していた(※現在は終了)。模型では割とあっという間だが、実際の通船堀での実演では、水が溜まるまでにまず1時間かかるそうだ。

展示ではほかに、早稲田大学所蔵資料の閲覧が可能。さらに見沼周辺の生物の変遷も垣間見ることができる。新田開発や用水路の整備によって、自然環境や見沼周辺の生態系は変化していった。見沼周辺に住む人々にとっては身近な生物であった鰻(!)や蛍は、献上品ともなっていたそうだ。また、見沼には「鷺山公園」があるが、全盛期には4万羽という鷺が飛び交っていたという。

なお、見沼通船堀周辺を散策するウォークイベントも近く開催される。

見沼通船堀周辺をあるく

日時:2019年11月8日(金)9時30分~12時ごろ

定員:25名

申込:2019年10月10日(木)9時から電話(048-644-2322)で申込(先着順)

費用:無料

集合場所:東浦和駅ロータリー

その土地の伝承や歴史を肌に感じつつ、先人の知恵と技術力を間近に体感できる展示をぜひご覧いただきたい。

さいたま市立博物館の利用案内

住所/〒330-0803 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町2丁目1−2

アクセス/JR・東武アーバンパークライン(野田線)・ニューシャトルの大宮駅東口から徒歩約15分

電話/048-644-2322

※近くの大宮公園内北側には、「埼玉県立歴史と民俗の博物館」がある。お間違えのないようご注意を。

ここからは竜神伝説のちょっと怖いお話

ここまで「見沼代用水」について取り上げてきた。現在、さいたま市内中央部に広がる「見沼田圃」は、首都圏最大の緑地帯である。見沼田圃周辺の見沼は元々広大な沼地で、かつては沼の主である竜神が住んでいたという伝説がいくつか残っている。また、見沼という地名について「三沼」「御沼」「巳沼」などのいわれがある。「三沼」は溜井時代の見沼がYの字であったことから、「御沼」は神様が住んでいたことが由来とされ、「巳沼」は竜の化身である「巳」、ヘビを表しているという。そんな沼の主の子孫とされている「ヌゥ」は、さいたま市のPRキャラクターである。子孫は可愛らしいが、主のほうはちょっぴり怖い伝説を残している。

見沼通船堀の一角に建てられている看板には「見沼の笛」という不思議な笛の音について、次のように記されている。

昔、このあたりの見沼が、まだ満々と水をたたえていたころのこと。夕暮れになると、沼のほとりのどこからか、美しい笛の音が流れてきます。そして笛の音に誘われるかのように、村の若い男たちが一人、また一人と沼のほとりから消えてゆきました。村の若者は、だんだん少なくなって、お百姓もできなくなるほどになりました。困った村人たちは、これはきっと見沼の主が、なにかを怒ってなされるにちがいない。見沼の主の心を鎮め、いなくなった若者たちを慰めるため供養塔を建てることにしました。そして大きな石の塔を建て、ねんごろに供養しました。それ以後は、不思議な笛の音は、ぴたりとやんで、行方不明になる若者もなくなり、再び村は平和になったということです。

なお、残念ながらここに登場する供養塔は現存しない。

さらに、竜神が残したという笛の伝説もある。

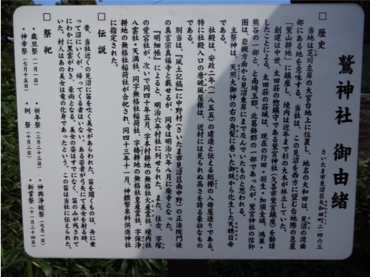

昔、当社近くの見沼に笛を吹く美女があらわれた。笛を聞くものは、舟に乗って沼にいくが、帰ってくるものはいない。ある若者が弓矢にて美女を射る時、にわかに黒雲がわき、豪雨となる。美女の姿はすでになく、笛のみが残されていた。村人はあの美女は竜の化身であったという。この笛は当社に伝えられた。

この笛が納められたという神社が、見沼区大和田の鷲神社と伝えられている。

またまた残念なことにこの笛も現存しない。この伝説からさらに派生した伝説があり、老女に化けた竜神が神主を眠らせて笛を取り戻しに来たとか。いろいろと謎の深まる竜神伝説である。

今回は、現代にも恵みをもたらしている見沼代用水と、見沼に残る竜神伝説の中でも代表的な民話を紹介した。人々は豊かな恵みを与えてくれる見沼に感謝し、ひとたび水害が起これば竜神さまの祟りだと畏れ、自分たちを戒め暮らしてきた。身近な土地にまつわる民話を掘り下げていくと、ここになぜ神社があるのか、技術がなんのために生まれたのかなど、悠久の歴史を辿ることにつながり、目の前には今までとは違った景色が広がる。自分の住む場所や旅先で、その土地に目を向けてみてはいかがだろうか。