こんなコピーを目にしたことはないだろうか。

『人間』らしくやりたいナ、『人間』なんだからナ

これは1961年に開高健が作った、あまりにも有名なコピーである。

彼は「うまい、やすい」を代名詞とするトリスウィスキーを、この一行で押し上げた。

開高健。

名コピーライターであり編集者であり、芥川賞作家でもあり、そしてベトナム戦争取材で知られるジャーナリストでもあり、そして世界を駆け巡る旅人であり「怪魚ハンター」な釣師でもあった。

そのいくつもの顔で一流を極めた稀有な存在である彼の足跡を、活字で追うだけで胸ときめかせた者があの頃どれだけいたことか。

2020年はそんな開高健の生誕90年にあたる。

彼の軌跡を紐解くのに、こんな最適なタイミングはないだろう。昨年末に渋谷で行われた「ビギナーズKAIKO! 渋谷でまるごと開高健」でお披露目された知られざるエピソードなども交えて、改めて彼の多面性に迫ってみたいと思う。

文学青年、開高健

開高健、1930年大阪生まれ。教員であった父親が戦後すぐに没し12歳で家督を相続する。家族を養うためにアルバイト遍歴を重ね、その反面文学を志望し、大学時代は「えんぴつ」などの同人雑誌に精力的に習作を発表していた。

1951年には7歳年上の詩人牧羊子(本名:開高初子)と結婚し、翌年長女道子が誕生。このいきさつは「青い月曜日」「耳の物語」など開高の小説のモチーフとして何度も登場している。

夏から私はここに墜落していた。

墜落なのか、上昇なのか、よくわからない。

(中略)

虫歯の穴のような家で女と二人で暮らし始めた

ー「青い月曜日」からー

ちなみに牧羊子は、同人誌時代の仲間であったが、年上でもありあまりよい妻ではなかったという噂もある。開高の親友であった谷沢永一は、著書『回想開高健』の中で、牧を稀代の悪妻だったと書いた。開高が58歳で食道がんから食道腫瘍と肺炎を併発し亡くなる際に、牧を「鬼」と呼んだことも明かしているが、真実がどうだったのかはもう知るべくもない。

ただ彼が生涯を通じて普通の家庭人ではなかったことだけは事実だろう。

1954年に子育てのため寿屋(現サントリー)を退社した牧と入れ違いに同社に中途採用された開高は、宣伝部に配属され、ここでコピーライターとしての才能をいかんなく発揮していくことになる。

コピーライター、開高健

寿屋に入社した開高健は、アンクルトリスの生みの親である柳原良平とコンビを組み、トリスウィスキーのコピー執筆で頭角を現す。その後編集者として企画発行したPR誌「洋酒天国」は、夜の岩波文庫と言われるほど大ヒットし、トリスバーの普及やサントリーが主導するウィスキーブームに大きく貢献した。

彼のクリエイターとしての才能をうかがわせる一つのエピソードを紹介しよう。

この頃、開高は文体をわざと変えるようになったという。

よく知られている「「人間」らしくやりたいナ」のコピーでも、語尾にわざと小さなカタカナを使っている。自分の文体に特徴を出すことで、誰の文章か一目でわかるようにしたというのである。

今では開高節とも言われる擬音の表現も、この頃に生まれたらしい。彼は文章の才能だけでなく、他者の目がその文章をどうとらえ、どのように受け取られるかまで理解できる商才も持ち合わせていたことが伺える。

シンシンの夜はチクチク飲んで

オレはオレに優しくしてやる

そうすることにしてある

チクチクとナ

トリスでナ

ー「トリスウィスキー広告文」ー

彼はこの寿屋時代に芥川賞を受賞したが、その後も嘱託として事業の発展に貢献。その後「トリスを飲んでハワイへ行こう」のコピーで知られる山口瞳らと共に1964年、広告制作プロダクション株式会社サン・アドを立ち上げ、多くの有名広告マンを輩出した。

芥川賞作家、開高健

開高健は「裸の王様」で第三十八回芥川賞を受賞、しばらく広告屋としての顔と並走していたが、その後専業作家としてのスタートを切る。「屋根裏の独白」「日本三文オペラ」「片隅の迷路」など発表。

しかし、開高は遅筆でも知られており、作品数はけして多くない。

開高の遅筆に関連した面白いエピソードがある。芥川賞受賞後第一作となる原稿を文学界から依頼された開高は締め切りまでにそれを書き切ることができなかった。苦肉の策として、彼は既に群像(講談社)に提出していた原稿を回収して、そのまま提出。

なんとも稚拙なことをしたものだが、それを因として開高は講談社から絶縁状をたたきつけられることになり、その後実に16年も講談社から干されてしまったらしい。

はげしい憎悪が笑いの衝動にかわるのをぼくはとめることができなかった。

ー「裸の王様」-

そんな些細なトラブルのせいだったのか、それとも筆が追い付かないほどの才能に溢れすぎていたからだろうか。

彼はだんだん執筆の方向性を見失っていく。

ルポライター、開高健

2021年は東京で二度目のオリンピックが行われるが、遡ること1964年、同じ東京でオリンピックが行われた。高度成長期、そんな大型プロジェクトを間近に控えて大きな変化を遂げる東京の素顔をあらゆる角度からルポタージュしたものが「ずばり東京」である。

週刊朝日で連載されたこのルポは大好評を博し、そのご褒美として「どこでも好きなところへ行っていい」と朝日新聞に言わしめた開高は、なんと連載終了後に従軍記者としてベトナム戦争取材のために戦地へ旅立つ。ベトナム共和国軍(南ベトナム軍)に従軍して最前線に出て100日間、最後には反政府ゲリラの攻撃にも遭遇するが無事に生還する。

なお、このベトナム行は、妻である牧羊子の承諾なく旅立ったそうである。

開高健の小説の中では特に熱烈なファンも多い「輝ける闇」「夏の闇」「花終わる闇(未完)」の闇三部作はこの戦争の凄烈な体験をもとに執筆された。加えてここから開高のルポライターとしての活動が一つの軸を持つようになる。

銃声が止んだ・・・虫が鳴く、猿が叫ぶ、黄昏のヴェトナムの森。その叫喚のなかで人はひっそり死んでゆく。誰も殺せず、誰も救えず、誰のためでもない、空と土の間を漂うしかない焦燥のリズムが亜熱帯アジアの匂いと響きと色のなかに漂う。

ー「輝ける闇」-

それにしても、芥川賞を受賞して純文学の新進作家として活動していた開高が、なぜ雑誌のルポ連載などを引き受けたのか。

既に紹介した通り、開高は受賞後だんだんと執筆の方向性を見失っていた。週刊誌のルポ連載を引き受けたのはそのせいでもあったのではないかと言われている。

しかし開高の豊かな才能は、そのチャンスを軸に見事メタモルフォーゼしているのだから感嘆するしかない。彼自身も「夏の闇」を二度目の処女作と公言していたというから、自分の目指す先についてよくわかっていたのだろう。

フィッシャーマン、開高健

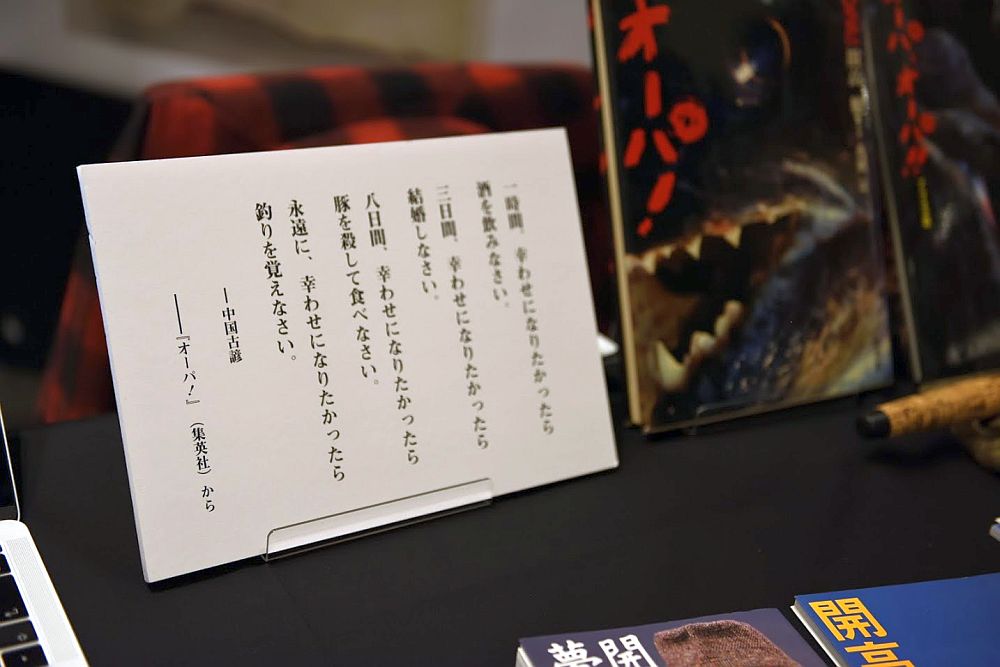

何事であれ、ブラジルでは驚いたり感嘆したりするとき、「オーパ!」という

ー「オーパ!」ー

ルポライターとしての才能を具現化し「フィッシュ・オン」「もっと遠く」シリーズを経て刊行された「オーパ!」シリーズは、日本の釣り紀行文の金字塔ともいえる存在と言えるだろう。

この本の中で、開高は大河アマゾンからベーリング海の孤島セント・ジョージ、北米の砂漠ミード湖にコスタリカのジャングル、さらにはモンゴルまで、伝説の怪魚、大魚をただひたすら追いかけ釣り上げることだけにすべての時間を注ぐ。

その頃の日本人には行くことでさえ想像できない最果ての地に、カメラマンだけでなく、あろうことか釣った魚を料理するための料理人と食料まで持ち込み、ひたすら大物釣りに邁進する姿は、釣り師だけでなく旅に憧れる多くの人々のロマンを掻き立てるには十分だった。

実際にはかなりの苦労もあったようだが、「釣り」+「旅」+「写真」の3つの要素で構成され、みっちりと詰まった文章で再現されるその”旅”はいまだその色を褪せさせることがなく驚異的だ。

オーパ!の冒頭には開高はこのように書いている。

何かの事情があって野外へ出られない人、海外へいけない人、鳥獣虫魚の話の好きな人、人間や議論に絶望した人、雨の日の釣師・・すべて書斎にいるときの私に似た人たちのために。

ー「オーパ!」ー

男を育てる男、開高健

2019年12月17日、渋谷で開催された「ビギナーズKAIKO! 渋谷でまるごと開高健」は、有料イベントであるにも関わらず、会場を埋め尽くす開高ファンでごった返していた。驚いたことに、ビギナーズと銘打っていながら、往年の男性の参加も多い。

登壇者も豪華だった。トリス広告の担当者であった一倉宏氏や公益財団法人開高健記念会理事長の永山義高氏、株式会社サン・アドプロデューサーだった藤森益弘氏など錚々たるメンバーが揃い、舞台上で熱い「開高健物語」を繰り広げていた。

あの時、開高はこうした、彼はこんな風に話した。あのCMを撮影したときはああだった、オーパシリーズの取材の時はこうだった。開高健について語られていくにつれ、トークショーは物語になっていく。そしてそれはまた新たな気づきを観客に生み出していく。不思議で心地いい熱狂だった。

思うに、開高健という男は、「男を育てられる男」でもあったのだろう。

彼の紡ぎだす言葉は、彼らにとって人生のマニュアルとなり、人生を旅するためのお手本になり、彼らの矜持を育てた。だからこそいまだ旅の途中の男たちが集うのだということを、この会場で私は悟った。

旅は男の船であり、港である。

そして男は自殺するかわりに旅にでる。

ー「サントリー・オールド広告文」ー

協力:東京カルチャーカルチャー

自由自在、不器用でもあった男、開高健

彼の作るコピーは的確にその時代を表した。純文学でみずみずしい若さ苦悩を描き出し、ルポではリアルな絶望と高揚感を文字の間から匂わせる。

こうやって改めて振り返ると、開高健は純文学もコピーもエンターテイメントもいともやすやすと飛び越えていったように見える。

ここまでさまざまなエピソードを紐解いてきた。しかし、開高健という人物は捉えどころがない。どのようにも形を変えるくせに、まるで、果てしなく自由で形もなく、色もない水のようだ。

しかし、忘れてはならない。水は水としての本質を変えることはない。写真を凌駕する描写力や変貌自由な文体を持っていながら、開高はどんな場所でも自分の本質を変えはしなかった。開高健として存在した。

ただ時代や社会が求める道を愚直にトレースしていった結果、一見どんどん彼自身がメタモルフォーゼしていくように見えただけではないだろうか。

彼のどの面を見るかで、開高健という人物像の印象は大きく変わるだろう。しかし、その深淵にたたえられた水を欲する人は、どこから行こうとも結局”開高健”という人間臭く不器用な存在にたどり着くのではないだろうか。

開高健、未だ終わらない旅へ

最後に、私の”初体験”についても語ってみよう。

私が初めて開高健に触れたのは「オーパ!」シリーズだった。

開高がカメラマンと編集者と、料理人まで連れて、世界の川を巡る。BGMはワルキューレ交響曲。釣った魚を調理して豪快に食し、川を巡り竿を振り上げるだけなのに、なんてゴージャスな世界。豪快な筆致がそれを忠実に紙面に再現していく様は、まるで映画を見ているみたいだった。

初めて読んだとき、好き嫌いではなく引き込まれた。すっかり虜になった。むしろ苦手な文体であったにもかかわらず、活字の中の世界は、旅行などではなく確かに旅だった。私の開高体験はそこから始まり、未だ終焉にたどり着いていない。

今回も会場でそんなご同類をたくさん見かけた。

それは幸せなことでもあり、不幸なことなのかもしれない。

節目のこの一年、様々なイベントが準備されていると聞く。茅ヶ崎市 開高健記念館では「絶筆『珠玉』の周辺」、茅ヶ崎ゆかりの人物館では「開高家の人びと――妻・牧羊子、娘・開高道子」という企画展示が開催中だという。今後もさらに増えるだろう。

お仲間はさらに増えそうだ。

悠々として、急げ

ー「開高健」ー

開高健TheYear 2019年:没後30年~2020年:生誕90年共同企画展

「絶筆『珠玉』の周辺」茅ケ崎市開高健記念館

「開高家の人びと」茅ヶ崎ゆかりの人物館

開催期間:2019年10月12日(土)~2020年3月29日(日)