〝和歌山・醬油旅〟の後半は、

和の伝統建築と洋の意匠が溶け合う

歴史ロマンが香る町、御坊・寺内町へ

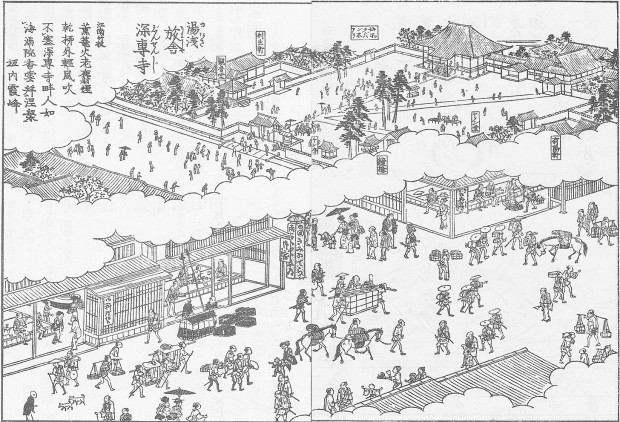

紀伊半島の西側、和歌山県の由良にある「興国寺(こうこくじ)」というお寺で、中国からその製法を持ち帰った覚心禅師(かくしんぜんし)がつくりはじめた味噌。その製造過程で出る液体から発祥したのが日本の醬油ですが、製造にはミネラル分の多い水が適していたため、由良の北の湯浅(ゆあさ)と南の御坊(ごぼう)で醬油や味噌づくりは盛んになりました。〝和歌山・醬油旅〟の後半は、湯浅から再び紀勢本線に乗って御坊へ。金山寺味噌(きんざんじみそ)とともに醬油づくりで沸いた、もうひとつの町をご案内します。

御坊駅で乗り換えたのは、1両で走るレトロな紀州鉄道。2.7㎞と西日本一短い路線の東側が、江戸時代に本願寺の日高別院中心に形成された寺内町(じないまち)です。ここは現在も醬油や味噌、酒などの醸造業が残るエリア。木造建築と蔵に加え、明治・大正期に建った洋風建築もちらほらと残り、懐かしい風情……。ザ・江戸的な風情の湯浅とは異なる景色が、町散策を楽しむこの旅に彩りを添えてくれます。

日本の「美味い!」は手仕事にあり

紀州鉄道終点の西御坊駅で下車し、日本書紀ゆかりの小竹八幡神社(しのはちまんじんじゃ)を参詣したら、この旅2軒目の醬油づくりの現場へ。日本の食の未来に思いを馳せる、若き18代目が頼もしい「堀河屋野村(ほりかわやのむら)」です。弁柄に塗られた板塀や鈍色の屋根瓦という通りに面した店舗部分は、この町きっての美しい建物。店内には堀河屋野村製の醬油と徑山寺味噌(きんざんじみそ/堀河屋野村では「徑」の漢字を使います)のほか、昔ながらの製法にこだわった調味料や、土地の味を守り続ける食品など、全国から仕入れた商品も。繊細な味や奥深い風味を感じ分けることができ、苦みや辛みさえ旨みとする味覚が育ててきたこれらの商品にも、日本の食の豊かさが表れています。

醬油旅のシメは、歌舞伎や能の演目でも知られる安珍清姫(あんちんきよひめ)の物語ゆかりの「道成寺(どうじょうじ)」へ。歴史ロマン漂う町並みと風光明媚な海洋の景色、そして寺社めぐりも…。車中でのお楽しみに早なれ寿司などを買い込み、そろそろ日本の味の源流を訪ねる旅を終えましょう。

【御坊・町歩きガイド】

堀河屋野村

元禄年間(1688~1704年)創業。紀州徳川家の荷を運ぶ廻船問屋だった先祖が、江戸への手土産用につくっていた醬油や味噌づくりが本業に。当時そのままの蔵が残り、古式製法による醤油づくりが続けられています。徑山寺味噌(上の写真の右下)や赤味噌、白味噌、もろみなども製造販売しています。

和歌山県御坊市薗743 8時30分~17時30分 不定休

小竹八幡神社

神功皇后の小竹宮(しののみや)伝承のひとつであるという「小竹八幡神社」。江戸時代に徳川頼宣の別邸であった薗御殿の跡地に遷宮したと伝わります。

和歌山県御坊市薗642 8時~17時

道成寺

文武天皇の后となった藤原宮子(ふじわらのみやこ)が、観音様と両親への恩返しのため大宝元年(701年)年に建立した寺院。国宝の千手観音菩薩をはじめ、国宝、重文指定を含む20数体の仏像は、宝佛殿や縁起堂で公開されています。

和歌山県日高郡日高川町鐘巻1738 参拝自由(宝佛殿や縁起堂の拝観は9時~17時、600円)

(撮影/篠原宏明)

まだまだあります!

醬油が和歌山から千葉へ伝わったような、

日本の食を支える食品がたどった〝食街道〟のお話…

世界が注目する日本の食。その味を支える醬油以外の調味料やだしなどの食品にも、伝播を促した〝食街道〟があり、その周辺や起点終点では多様な食文化が発達しました。いくつもの食街道によって育まれた日本の食。フードジャーナリストで食文化研究家の向笠千恵子(むかさちえこ)さんの著書『食の街道を行く』から、4つの食街道をご紹介しましょう。

命をつなぐ〝塩の道〟は、

日本の伝統食や文化を運んだ貴重なルート

古くから、海水を煮詰めるなどの方法で塩をつくってきた日本人。海辺でつくられた塩が内陸部へと運ばれる〝塩の道〟は、各地にさまざまなルートがありました。中でも古いルートのひとつが、新潟県の糸魚川(いといがわ)から長野県の松本までの、「北塩(ほくえん)の道」と呼ばれる千国街道(ちくにかいどう)を通る道です。冬は雪深く厳しい山道が続く120㎞の道のりを、重い塩を担いで歩いたのは歩荷(ぼっか)や牛方(うしかた)といった労働者。江戸時代に松本藩の番所では、塩に限っては通行税を現物徴収したというほど、塩は貴重品でした。

「北塩の道」では、日本海側の海産物に信州の穀物や豆類だけでなく、薬売りや辻芸人なども行き来。伝統食や文化が生まれ、発展した街道でもあるのです。

写真/千国街道(別名松本街道)には、縄文時代に切り開かれたというウトウと呼ばれるU字谷が残る。「左は信州」などと刻まれた道標も。険しくも、夏は涼しく冬は雪が積もりにくい環境のため、人や物資が行き交いました。

金にも匹敵した砂糖は、鎖国と宣教師による

〝甘い道〟で運ばれました

日本で砂糖がつくられるようになったのは江戸時代になってから。薩摩藩が琉球の黒糖を、幕府が阿波や讃岐で和三盆糖をと、砂糖は大変な貴重品でした。

それ以前の砂糖といえば、16世紀の後半にポルトガルやオランダから、長崎や平戸、博多、堺に届いた輸入もの。鎖国時代には、唯一外国に開かれていた長崎に砂糖を積んだオランダ船や唐船が入国、25もの宿場を通る小倉(こくら)までの230㎞の長崎街道が日本での〝砂糖の道〟となりました。小倉の先は山陽道、さらに東海道へとつながっていたため、砂糖ははるばる江戸まで運ばれたのです。

宣教師が砂糖菓子とともに布教活動を行った長崎から小倉への通称「シュガーロード」は、現代もその名と甘いお菓子や料理を残しています。

写真右上/長崎を代表する菓子、カステラ。天和元(1681)年創業の「松翁軒(しょうおうけん)」では、大粒小粒と2種類のザラメを使用。上白糖、卵、水飴、小麦粉と合わせてふっくらと焼き上げる。焼き具合は、手で触って弾力で見極めています。

写真下/佐賀県小城市(おぎし)「村岡総本舗」の櫻羊羹(さくらようかん)。かつて羊羹屋が50軒あったという甘党の小城、現在も20軒ほどで名物の桜にちなんだ羊羹を製作しています。(撮影/岡山寛司)

西の和食の基本だし昆布は、

北海道から〝さまざまな海の道〟で運ばれました

日本料理のだし素材を関東と関西で分けると、東のメインはかつお節、西は昆布。このだしとの相性もあり、甘辛濃い口の東の味と、塩気はあるけれど素材を引き立てる西の味と、特色は二分されます。

京料理や大阪グルメで大量に消費される昆布ですが、9割は北海道産。蝦夷地で昆布は古くから食されていましたが、中世以降、道南の松前から商船が日本海ルートで昆布を各地へ運ぶようになりました。14世紀には福井県の小浜(おばま)や敦賀(つるが)へ、江戸時代になると関門海峡から瀬戸内を通って大阪に、また太平洋を北上して江戸へ…など、昆布はいくつもの道をもつことになります。敦賀や小浜から琵琶湖の西を通って大津、そして京都へとたどった陸路の〝昆布の道〟は、〝鯖街道〟でもありました。

class=”text-small”>写真/福井県敦賀市の老舗昆布問屋「奥井海生堂(おくいかいせいどう)」の昆布蔵。昆布は適切な環境で保存することで熟成され、甘みや旨みが増えます。昆布自体の等級に加え、3年もの、10年もの、なかには50年ものなどのヴィンテージ昆布も貯蔵されています。(撮影/阿部 浩)

中国生まれの奈良経由。

京の〝はんなり豆腐〟は

東海道を駆け抜け江戸へ参上!

奈良時代に遣唐使あるいは鑑真和上(がんじんわじょう)が中国から製法を伝え、奈良でつくられるようになったといわれる豆腐。奈良から日本各地へと伝播したことにより、土地土地でさまざまな豆腐がつくられました。

そのひとつである京都は水質がよく大豆の産地であったこと、そして精進料理でよく使われたため、豆腐は欠かせないものに。最初は硬かった豆腐ですが、京都ではどんどんきめが細かくやわらかく、つるつるの食感になりました。

その色白やわ肌の京豆腐は、元禄3(1690)年に上野・寛永寺(かんえいじ)の門主になった法親王が京都から豆腐屋を連れてきたことで江戸に伝わったとか。硬い豆腐が主流の江戸でも、京風のやわらかい豆腐は人気に。東海道は〝豆腐の道〟でもありました。

写真/左は京都嵯峨野の名店「森嘉(もりか)」にて、水切りした豆腐を切り分けていく。右の豊国(とよくに)の浮世絵は右下に注目。短冊に切った豆腐を積み重ねていることから、もともと江戸の豆腐は硬かったのだとわかります。(撮影/篠原宏明・歌川豊国「豆腐田楽を作る美人」 享和(1801~1804年)ごろ/味の素食の文化センター所蔵)