「匂いせーへん?」

ふいに同行者が呟いた。

金沢より福井方面に普通電車で50分、最寄りとなるJR「動橋(いぶりはし)」駅から取材先へと向かう途中でのこと。マスク越しに匂いを嗅いでみるも、何の変化もない。

「いや、絶対に取材先は近いで。お茶の匂いがものすごいえ。ああ、ええ匂い」

そうは言われても。以前の取材にも同行し、意気揚々と「聞香(もんこう)」体験をしたが、香りを一切嗅ぎ分けられなかったではないか。半信半疑でそのまま道なりに100mほど歩いていくと、まさかの渋い看板がご登場。緑に囲まれ、美術館のような佇まいの建物が見えてきた。

コチラが今回の取材先。

石川県の土産としても有名な「献上加賀棒茶(けんじょうかがぼうちゃ)」を製造している「丸八製茶場(まるはちせいちゃじょう)」だ。

そういえば、最近、やけに「加賀棒茶」を見かけるようになった。ソフトクリームやらマドレーヌやら、巷では「加賀棒茶」を使った様々なスイーツが大人気。確かに、独特の味わいは多くの消費者を惹きつける。クセになるのも分からないでもない。

だが、ふと思った。

──「加賀棒茶」とは、一体、何茶なのだ?

そんなシンプルな疑問の答えを知るべく、石川県加賀市にある丸八製茶場の工場を訪れた。

「加賀棒茶」の正体、そして、製造者である丸八製茶場の新たな挑戦とは?

それでは、早速、ご紹介していこう。

たったの30秒って……「焙煎が早すぎる」?

「ここでは、『焙じ茶(ほうじちゃ)』を作るというところだけをやっていまして」

こう話すのは、株式会社丸八製茶場、代表取締役の「丸谷誠慶(まるやまさちか)」氏だ。

お茶の種類など取材前に予習はしたが、いかんせん付け焼刃。「焙じ茶」を作るという意味から教えてもらった。

全てのお茶は、元をたどれば同じ「チャノキ」だ。

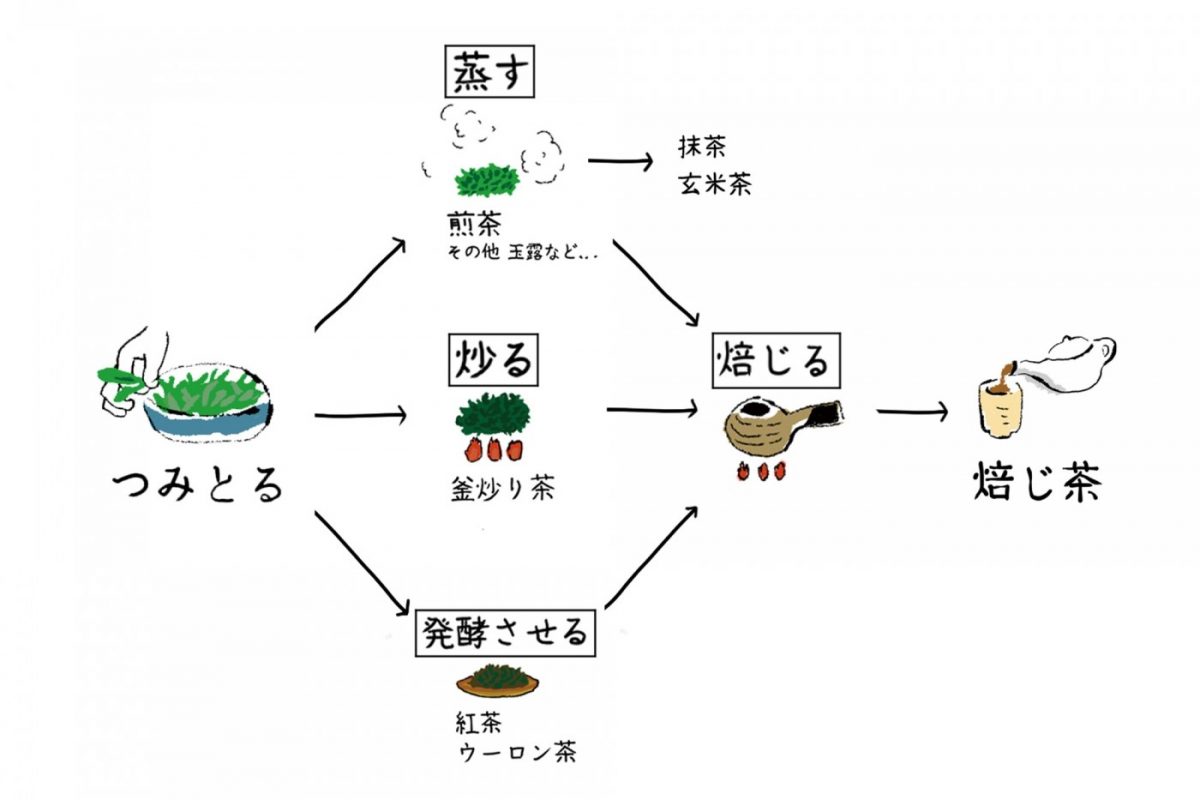

じつは、私たちが飲んでいる様々なお茶は、加工法が違うだけのこと。摘み取った茶葉などを蒸すと「煎茶(せんちゃ)」などになるし、炒ると「釜炒り茶」などと呼ばれる。これらは総じて「緑茶」というグループに属するという。一方、茶葉を発酵させたのが「紅茶」や「烏龍茶」だ。そして、「焙じ茶」とは、これら加工されたお茶を焙煎したものを指す。

「チャノキを育てたり、摘み取って『緑茶』を作ったり。それは全部産地の方、静岡とか鹿児島でやってもらってまして。我々はそこにはタッチしてなくて。産地の農家さんから加工が終わった『緑茶』を買ってます。それを原料にして最後に『焙じ茶』にするという工程だけをここでやっています」

「つまり、加工済みのお茶を焙煎すれば、すべて『焙じ茶』になると?」

「そうです。これは緑茶の茎の部分ばかりを集めたものですが。全国の産地からこの状態で買って、焙煎機に通して加工する。これをうちでやっています」

せっかくなので、ガラス越しに工場を見学させていただいた。

扉が開かれると、緩い熱気と共に目に飛び込んできたのは、振動している大きな機械。丸八製茶場の肝となる「焙煎機」だ。

「どれぐらいの時間をかけて焙煎するんですか?」

「大体30秒とか40秒とかですね」

「ええっ?」

「この機械の上から下まで流れる間に、焙煎が終了するので。うちは特に浅煎りを重視しているので、他社さんに比べると短い時間になっているかもしれません」

焙煎機の上部より原料を投入し、下へと流れる間に焙煎されるという。上側には熱源としてセラミックバーナーが付いており、下側には振動する鉄板が動く仕組みだ。ちょうど魚を焼くグリルのようなイメージだと説明された。

それにしても、ガラス越しでさえ、この暑さ。

実際に、工場内の焙煎機の近くで操作するとなると、さぞかし大変だろう。なんでも、空調が入る前の温度は、夏場で45度ほどだったとか。

「焙煎の温度や振動のスピードなど、季節によって変えたりしています」

「それってマニュアルですか? 経験ですか?」

「完全に経験ですね。毎日気候も違いますし、常に出口でお茶の具合を見ながら変えます。室内温度も朝イチと昼間では違うので、風合いが変わっていくんです。均一にするためには、常に状況を見ながら火加減を調整したりしています」

「経験を引き継ぐのって大変ですよね?」

「そうですね。設定値だけを覚えても全くできないんですよ。じつは、完全にお茶の味が一緒になるっていうのは、恐らくないと思います。季節によっても変わりますし。逆に季節によってちょっと変えてるところもあります。夏場はちょっと浅めに、冬場は少し火を強めにとかですね」

さらに、季節だけでなく、年ごとにも味が変わる。

「うちは、より鮮度の良い原料を使うって決めたので。その年に取った一番茶の原料をその年に使い切ります。そして、翌年には翌年の原料に、全量入れ替えするんです。そういう意味では、意図的に変えるというよりは、原料となるお茶の出来によって味が変わるところもあります」

ただ、お客さんからすると、前回と違う味だと評価されることも。

「うちとしては、できるだけ同じところを狙おうとしてるんですけど。叱られることもあります。やっぱり違うと思わせてしまうのは、うちに足りない部分があるので。どう均一性を保つのかが今後の課題ですね」

言い訳は一切しない。あくまで品質にこだわり、妥協しない姿勢は、ある種、清々しいほどだ。だからこそ、多くのファンが丸八製茶場のお茶に魅了され続けるのだろう。

ところで「加賀棒茶」ってナニ?

さて、丸八製茶場の代名詞ともいえるのが、「献上加賀棒茶」だ。

だが、正直なところ「加賀棒茶」と「献上加賀棒茶」の違いがよく分からない。いや、もっといえば、「加賀棒茶」すら分からない。そもそも、一体、何茶なのだろうか。

「『加賀棒茶』は『茎』の『焙じ茶』です。歴史からいくと、明治35(1902)年に金沢で初めて茎の焙じ茶が商品化され、そこから全国へと広がっていきました」

きっと、理解不十分という表情をしていたのだろう。突然、丸谷氏から質問された。

「『お茶摘み』ってされたことないですよね?」

「ええ、生まれは京都なんですけどねえ、したことないですね」

「お茶って、葉っぱだけを摘み取るようなイメージがあると思うんですけど、そうじゃなくて。どんな植物もそうなんですけど、葉っぱの切れ目から徐々に酸化発酵が進んで、赤茶色に変わっていくんです。でも日本茶は、赤茶色にさせないというのが1つの基準になります」

「つまり?」

「酸化発酵させないように、なるべく葉っぱに傷はつけたくない。だから、新芽の茎に2、3枚葉っぱがついた状態で、茎の部分を摘み取るんです。それをまとめて蒸して揉み込んで乾燥させる。揉み込むうちに『葉っぱ』と『茎』が分離して、そこから『葉っぱ』だけをより分けて、緑茶として売っていくんです」

こうなると、余ってくるのは「茎」の部分だ。

「茎は使い道がないんで、捨ててしまうとか。農家さんが自家需要で飲むとか。あとは『雁が音(かりがね)』や『白折(しらおれ)』みたいに『茎の緑茶』として売るとか。お茶の産地では、茎であっても緑茶であることが付加価値が高いんです。これまではそのような使い方でした」

「でも、この茎を使わないともったいない。これを何とか商品にしたいってなって。それで、焙煎して『焙じ茶』に加工して売り出したんです」

「今から考えたら、かなり時代を先取りしてますよね。SDGsのね」

「そうです。それに元々捨てる部分なんで、タダ同然でいっぱい原料があるワケですよ。こうして作られたのが『茎』の『焙じ茶』です。お客さんをもてなす時にはやっぱり『緑茶』なんですけど、家族で毎日いいお茶ばっかり飲んでられないと。その時にこの茎の焙じ茶が商品として出てきて。安い上に香ばしくてそこそこ美味しいと、家庭用のお茶として一気に浸透していくんですね」

「なるほど」

「それを見てた石川県内の茶業者さんが、茎の焙じ茶が売れてるらしいぞと。そこからメーカーがモノマネをして、どんどん茎の焙じ茶が作られていくんです。で、我々もモノマネした側です」

「えええっ? てっきり元祖かと……」

「いやいや。じつはうちもモノマネした側で、元祖じゃないんです!」

ちなみに、元祖はというと、金沢にあった「林屋(現 京はやしや)」というお茶屋さん。なんと、素晴らしいことに、焙煎技術を他の茶業者に共有してくれたとか。そこから一気に、茎の焙じ茶は世に広まっていったという。

「最初の京はやしやさんは『朝かおり』っていう名前で出して。そこから、それぞれのメーカーさんが『加賀煎り茶』や『棒焙じ茶』とか商品名をつけて、各自のブランドで売り出します。うちも大正時代に入ってから作り始めたと聞いています。そして、たまたまつけた名前が『加賀棒茶』だったんですね」

つまり、「加賀棒茶」という名前を付けたのは元祖だが、茎の焙じ茶を作った元祖ではないという。なんとも、ややこしい状況だ。ちなみに、元々、茶業界では「茎」を「棒」と呼んでいたとか。そこで、シンプルに「加賀の国」という地名と「棒茶」を合わせ、「加賀棒茶」のネーミングが出来上がったという。

「加賀棒茶」が「献上加賀棒茶」になるまで

「当時は、品質にこだわってるワケでもなくて。やっぱり他のお茶屋さんと一緒で、いかに安く作って、たくさん買ってもらうかと。そういう形でずっと祖父の代ぐらいまで続けてました」

その後、怒涛の高度経済成長期を経て、売り上げは右肩上がりに。併せて小売業界にはスーパーマーケットの波が押し寄せ、次々と新しい店がオープンする。納入先は面白いように増え続け、世の流れは効率化の方向へと走り出す。

「安く作って卸していけば、どんどん売れていく。祖父の時代には、日本全体が価格優先のような感じで。うちも、中国とかベトナムとかアジア圏のお茶の産地から、安い『棒』を大量に輸入して、この加賀で焙煎をして『加賀棒茶』という名前で売っていました」

しかし、そんな時代は長くは続かない。

昭和50(1975)年代あたりから、高度成長期も成熟期を迎え、売り上げは横ばいに。身の回りにモノが溢れ、消費者の嗜好にも変化が訪れる。同時に、スーパーマーケットの閉店が相次ぎ、納入先も激減。売り上げは下降の一途をたどり、八方塞がりの状況に陥ったという。そんな下り坂の業界に飛び込んだのが、5代目社長、丸谷氏の父親である。

「消費者が、どうせならちょっといいものが欲しいよねって変わってきて。価格優先で作っていたものが、どんどん売れなくなるんです。商売に別にこだわりを持っていたワケでもないんで。当時の父親には売れなくなる理由が理解できない。そんな時です。どうしようかというタイミングで、昭和57(1982)年に『良い食品をつくる会』に出会うんです」

日本の食は効率化ばかりだが、これからの食は安全、安心が当たり前になるはずだ。この勉強会に参加した5代目社長は、この教えに感化され、大幅な軌道修正を決意する。

それだけではない。不思議と、転機は重なるもの。

さらなる別の出会いが、丸八製茶場の将来を大きく変えていくのである。

「昭和58(1983)年に、たまたま昭和天皇が全国植樹祭で加賀温泉に宿泊されると。取引のあった旅館さんから、陛下が泊まられるから一番いいお茶を持ってこいと注文が入るんです」

「当時の我々からすると、良いお茶といえば『お抹茶』であり『玉露』であり、結局は『緑茶』なんですよ。どの緑茶にしようかと検討するんですけど、陛下は80歳を超えられていて刺激のあるお茶は飲めないと。緑茶は全部アウト。ただ、唯一『焙じ茶』は好んで飲まれてるから、1番いいのを持ってこいって言われるワケですよ」

なかなか、無理難題な要求である。なんだか、かぐや姫の求婚者のようだ。

「当時の茶業界の中で、『焙じ茶』は、『緑茶』で飲んでも美味しくないモノを、ちょっと焙煎して、欠点を覆い隠すという発想だったんですよ」

「美味しくない緑茶とは?」

「例えば、摘み取り時期が夏以降だったりとか。ちょっと固くなった葉っぱで作っちゃうとか。農家さんは既に労力を使ってるんで、美味しくなくても何とか加工した緑茶を売りたいワケです。そんな欠点を隠せるのが『焙じ茶』だったんです」

だから、『焙じ茶』には、品質が悪くて当たり前、安くて当たり前というイメージがつきまとっていた。これを覆して、天皇陛下が飲まれるようなお茶に変身させるのは、並大抵のことではない。だが、丸八製茶場には必殺アイテムがあった。あの「加賀棒茶」である。

「せっかくいい宿題をいただいたんだからやってみようじゃないかと。どうせやるなら、今まで茶業界がやってないことをやろうってなるんです。一番いい茎で加賀棒茶を作る。そんな発想がわいて、全国から新茶の茎を取り寄せるんですよ」

「ほほう。どうなりました?」

「まず試したのは『抹茶』の茎、『玉露』の茎。でも、この2つはあんまり美味しくなかったらしいです。で、たまたま鹿児島から届いた『煎茶』、一番茶の新茶の茎が香ばしく仕上がったんで、これでいくと。錫(すず)の缶に入れて、表に『加賀棒茶』と書いて、昭和天皇にお届けしたんです。本来は、それで終わる予定だったんですよ」

「と言いますと?」

「天皇陛下が帰られた後に、その旅館さんからまた連絡が来て。残ったお茶を陛下御一行が持って帰られたと。これはいいストーリーになるから、うちの売店で商品化しようって。そういう依頼に変わるんです」

ただ、確保していた原料が少なかったため、本格的な商品化は翌年からとなる。残った原料はというと、焙煎し同じく錫の缶に入れて、当時の県知事など7人に手紙を添えて配ったという。

「その時に、表書きに記した商品名が『献上加賀棒茶』だったんですよ」

これこそが、世に「献上加賀棒茶」が生まれた瞬間だった。

以後、丸八製茶場は大きな転換期へと突入する。

「家業を継いだ父親の中には、この方向しかないと。自分たちが目利きして選んだ原料を使って、自分たちが作りたい商品を作ると決めたんです」

こうして、卸業から直接自分たちでお茶を販売する業態へと転換。だが、残念ながらすぐに結果が出たワケではない。あまりにも、これまでの「焙じ茶」の既成概念が悪すぎたからだ。それでも、「抹茶」や「玉露」に並ぶ「焙じ茶」にするという目標に向かって、愚直に一歩一歩進み続けた。その結果が出だしたのは、数年後のこと。

「品質を高めるにはどうすればいいかと、父がひたすら続けてくれたお陰で、今やっとここまで認知度が高まったという感じです」

「旬をうちが作る」という言葉の意味

今や「献上加賀棒茶」は、茶業界で名の知れた存在。

このお茶を作り出した丸八製茶場に、今後、3つ目の転機は訪れるのだろうか。

丸八製茶場の歴史を紐解けば、その始まりは文久3(1863)年。加賀藩の支藩である大聖寺藩があった「打越(うちこし)」で「丸谷八左衛門(はちざえもん)」が創業。茶業を始めてから、既に150年以上が経過。そんな丸八製茶場を、現在率いているのは創業者から数えて6代目の丸谷誠慶氏だ。

「元々数学とか物理とか、理科系が得意で。その方向で大学進学、就職も1回してるんです。前職は、カーナビメーカーでプログラミングをやってたんですよね」

「家業のお茶と全く関係なく、自分の好きなことを?」

「そうです。父親は大学を出てから、すぐにここに戻ってきて。うちの他に働いた経験がないんです。それもあったせいか、30歳までは好きなことをしろと、ずっと言われてたんですよ。それで、全然違う分野に就職しまして。反抗したくなるんで、誰が30歳で帰るかと思ったんですが、結局、蓋を開けたら30になる年にこちらに帰ってました」

ちなみに、入社後、最初に就いた業務は「焙じ茶」の製造だったとか。

「あの暑い中へ?」

「はい。2年ぐらいやってましたかね」

「勘を掴むまで、どれくらいの時間がかかりましたか?」

「工芸品のように『技』がいるワケじゃなくて。機械操作の熟練度よりも、逆に、出来上がりのモノを自分でどう評価するか。1回試飲して、ちょっと青味が強いから、調整を変えようとか。だから技術面よりも、試飲の感覚というか。そこで直感的に判断して調整する。大体半日ぐらい焙煎するんですけど、その間、この均一性を継続させるというのが、一番の肝ですね」

「逆にシンプルなだけに、そこは難しいですよね?」

「そうですね。ただ、うちは、最後の加工だけをするんで、原料の時点で7割ぐらいはもう決まっちゃうんですよ。だから、原料を見た段階で焙煎するとこんな風になりそうだって、想像しながら買わないといけなくて。原料を見るところの方が熟練度がいるかもしれないですね」

既に、社長就任から9年だが、当時、プレッシャーはなかったのだろうか。

「いや、あんまりプレッシャーって感じないというか。それよりも。なんか反骨精神があって。どこかでやっぱり(父親を)超えたいって思ってるんです。何か違うことをって。やっぱり祖父もその前からやり方を変えてますし。父もガラッと変えてるワケですよね。この代でも何か変えないとっていうのは、やっぱり思ってて」

爽やかな印象からは、想像もつかない「熱さ」である。うちに秘めた「お茶」への情熱は、なかなか計り知れないものがある。

「父親の代で『加賀棒茶』っていうのを作り上げて。北陸新幹線の効果もあって、すごく加賀棒茶が広がったんですよ。でも、ありがたい反面、ここまで広がったら付加価値って、もうそんなに高められないかなと。お菓子にまで加賀棒茶味がバンバン出てきてるんで。これからは加賀棒茶に頼らずに行こうと考えてます」

完全なる決別宣言である。

正直なところ、何十年も続いた売れ筋からの脱却は、勇気のいることだ。ヒトの脳は変化を好まない。現在安定しているならば、誰だって極力同じことをし続けたいと思うだろう。その方が簡単だし、過剰なリスクも背負わない。だが、6代目社長の視線は、目の前ではなく、そのずっと向こうを追っている。

「地域の習慣なんで、もちろん作りますけど。あれをメイン商品にする必要はない。だから、うちはもう少し幅を広げて『焙じ茶』っていう世界を広げようと。焙じ茶の楽しさや面白さを皆さんに伝えて、焙じ茶でトップになろうと」

なるほど。狙いどころが違うというコトか。

「加賀棒茶」は「茎」の「焙じ茶」だが、今度はこの「焙じ茶」という部分にフォーカスするという意味合いのようだ。

「うちは焙煎技術でトップを目指すよと。そのためには、棒茶もやるけど、葉っぱの焙じ茶だってもっと広げられると思うんですよ。葉っぱを使わないと農家さんも潤わないワケで。うちみたいに茎ばっかりくださいって言っても、農家さんはつまんないですよ。葉っぱも十分に生かせるよう、その幅をもっと広げたいんです」

「『ウィンウィン(win-win)』の関係を目指すと?」

「そうです。今、一般の方の『焙じ茶』のイメージって、茶色くて香ばしいお茶という1つしかないんだと思います。でも、うちがやれば、原料を変える、焙煎の仕方を変える、淹れ方を変える、飲み方を変えるって。全然違うように出せるんですよ」

こうして出来上がったのが、「焙茶noma(ノマ)」シリーズだ。

じつは、茶業界には、旬の時期が1つしかない。いわゆる「新茶」のシーズンとなる、4月や5月だ。

「桜と一緒で、南の方から新茶前線が北上していくんですけど。でも、その時期だけなんですよね。日本茶の旬って。新茶出ましたって。でも、焙じ茶なら、原料を切り替えたりすることで、春に合う、夏に合う、秋に合うお茶を、うちが作れると思うんです。じゃあ作っちゃおうと」

「スゴいですね。その発想が」

「去年からやっと商品になったんですけど。春夏秋冬。年に4回、焙じ茶で『旬はうちが作る』って」

「いいフレーズですね。そのままタイトルにいただきたいくらい……」

「今、ちょうど2年目の夏バージョンが出てます。この『焙茶noma(ノマ)』は、ターゲットをZ世代にしてるんですよ。一気に世代を飛び越えて、そっちまで行こうかなと」

Z世代の特徴の1つは、自分の指向が明確なコト。好きなモノには積極的にお金を使うが、嫌いなモノには一切使わない。曖昧さやグレーな部分が、他の世代よりも少ないように思う。そんな彼らをターゲットとする「焙茶noma」シリーズ。一体、どのようなお茶なのか。

「お客さんを巻き込んで一緒にブラッシュアップしてくような商品にしようと考えました。パッケージにしても毎回違う。お客さんからのフォローを受けてパッケージを変えるとか、規格サイズを変えるとか。柔軟な商品にしたい。だからシリーズ全部通して、同じ名前にしたんです」

実際に、この6月に発売された「焙茶noma」2022年の夏バージョンを試飲した。

夏なので、やはりここは水出しで用意。ティーバッグ2個を600mlの冷水に入れて、待つこと3時間。

出来上がったお茶は、どちらかというと黄色に近い薄茶色の優しい色合いだ。一般的なザ・茶色という「焙じ茶」とは少し違う。香りはというと……もちろんいい。焙煎されているのだから、香ばしさが漂うのは当然なのだが、強すぎない。香りだけで味を想像することがなく、そこがまた好印象だ。

さて、お味はというと。

一口飲んで、そのまま味を確かめるつもりだったのだが、予想以上に優しい味でそのままごくごくと一気飲みしてしまった。これは想定外だ。再度注いで、ゆっくりと口に含ませる。「焙じ茶」の先入観を裏切って、ガツンという香ばしさがなく、非常に飲みやすい。後味がスッと消えて、喉に残らないのだ。「焙じ茶」なのに爽やか。とても不思議な感じだ。

記事だからという忖度なく、シンプルに美味しい。「緑茶」と匹敵する「焙じ茶」は初めてだ。なるほどなあと、独り唸ってしまった。

「やっぱり飲んだ方がどう感じるのか。そんな部分を含ませたいなと思って。メーカー側がガチガチに決めて、こんな時に飲んでくださいという商品よりも、もう少し自由度のあるような商品の方が、お客さんには面白いかなと思ったんですよ。その分、企画チームは大変なんですけどね。3カ月ごとに変わるんで」

こうして、2時間弱にわたる取材は無事終了。

なんだか良質の「お茶の講義」を聴いたような印象だ。何杯でも飲めるような「焙茶noma」と同様、何時間でも聴くことのできる話であった。

取材後記

丸八製茶場の看板で、一番目を引くのは「加賀棒茶」の大きな4文字。だが、よく見ると端の方に「丸八製茶場」という名前がある。

「うちの父親の代は、丸八製茶場っていう社名を、ある意味引っ込めたんですよ。祖父の代に安売りのイメージがつきすぎてたんで。でも、ちょっと違うなと思ってて。代替わりのタイミングで、会社名をもっとみんなで押そうと。名刺も『丸八製茶場』で全社員統一したんです」

この「丸八製茶場」という社名をもっと浸透させたい。

それだけではない。6代目社長の口からは、願望や目標が尽きることがない。

「人間が感じる香りや味わいって、まだ全部数値化できるわけでもなくて。でも、以前の職場って全部数字の世界だったんで、やっぱり、なんとか数値化できないかと。工業試験場と香りの分析をしてみたりとか。美味しいと感じる、感じない。その2つの成分の差を研究したりとか。理系的な視点をこれからも入れていきたいなと」

「日本茶って『日常』ではなくなっちゃったじゃないですか。ペットボトルはあるんですけど。自宅でお茶を楽しむっていうのを、どう日常にしようかと。お茶のいれ方を目の前でやろうとか。もっと真意を伝えていける場にしていきたいと思います」

ちょっと変わった商品の開発もしていきたい。首都圏のワーキングスペースでの試飲会など、様々なイベントも企画中だ。社外のみならず、社内に対しても、勤務時間7時間の実現など、働き方改革にも力を入れる。

そんな丸八製茶場の取材を終えて感じたのは、とにかく「欲張り」だというコト。もちろん、悪い意味ではなく、良い意味でだ。貪欲に、今後実現したい項目が幾つも挙がってくる。それだけ、自社の未来予想図が鮮明に描かれているのだろう。

最後に。

今回の取材を通して、印象深い言葉があった。

「父親が租父から継いだ当時は、漠然と不安しかなかったらしいです。ただ、食品の勉強会に出会ったりとか、献上加賀棒茶を作るきっかけがあったりとか。そうして、1つの考え方が腑に落ちた瞬間に『怖いもんなんて、なくなった』って言うんです。これで売れんかったら社会が悪いと。そう、吹っ切れたらしくて」

そう語る6代目社長の表情も、私からは吹っ切れたように見える。

祖父、父と続く家業の舵取りに迷いはない。

今後の丸八製茶場の歩みが、とても楽しみだ。

基本情報

名称:丸八製茶場

住所:石川県加賀市動橋町タ1番地8

公式webサイト:https://www.kagaboucha.co.jp/

スタッフおすすめ書籍