旅が大衆化する以前は、日本の隅々まで旅を楽しむことができたのは、作家など限られた人だけでした。作家たちが記録した日本の姿は、古びることなく今も新鮮に映ります。そこで、本を読むだけで日本を旅した気持ちになれる、読書もまた旅なのだと実感する名著を集めました。北から南へひと筆書きのように、日本を巡ってみましょう。

林芙美子「摩周湖紀行」(北海道・摩周湖)

「林芙美子紀行集 下駄で歩いた巴里」立松和平編 岩波文庫刊

「林芙美子紀行集 下駄で歩いた巴里」立松和平編 岩波文庫刊

昭和5(1930)年に発表した初小説「放浪記」が大ヒット。林芙美子(ふみこ)は、手にしたお金でパリへ渡りました。その4年後、流行作家の生活に疲れ、北海道への逃避旅に。そこから「摩周湖紀行」が生まれたのです。旅で得た経験を書き物に変えた、たくましい旅の記録。パリ、北京、京都や大阪の旅の随筆も収録されています。

太宰治「津軽」(青森・津軽半島)

「津軽」太宰治著 新潮文庫刊

「津軽」太宰治著 新潮文庫刊

太宰治は、作家としての充実期を迎えた昭和19(1944)年、津軽風土記執筆のため3週間の旅に出ました。自身の生家を訪ねる話と津軽の風景の記述が交錯して進む筋立ても秀逸。「人に捨てられた孤独の水たまり」と表現された十三湖(じゅうさんこ)など、ユーモラスな太宰節がたっぷりと楽しめます。

柳田国男「遠野物語」(岩手・遠野)

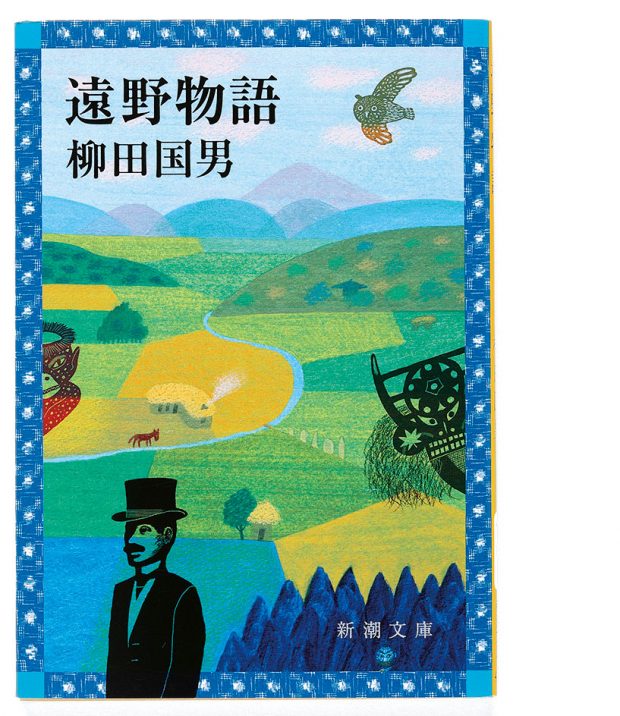

「遠野物語」柳田国男著 新潮文庫刊

「遠野物語」柳田国男著 新潮文庫刊

農商務省の官僚だった柳田国男は、全国を視察するうちに、日本の原初の生活を明らかにすべく、民間伝承の聞き書きを始めました。明治の文語体で書かれているため、読みにくさはありますが、遠野を知る手立てとしてもっとも有効な一冊。山本健吉、吉本隆明、三島由紀夫の各解説も収録されています。

永井荷風「日和下駄」(東京)

「日和下駄 一名 東京散策記」永井荷風著 講談社文芸文庫刊

「日和下駄 一名 東京散策記」永井荷風著 講談社文芸文庫刊

東京散策の始まりは大正3(1914)年。関東大震災や東京大空襲が起こる前の東京の姿が記されています。書名の日和下駄とは、柾目(まさめ)の美しい、幅の狭い高下駄のこと。鼻緒を好みのものに付け替えた永井荷風(かふう)は、土臭さの残る東京を歩きました。町に対する着眼点は相当にマニアックです。

白洲正子「かくれ里」(和歌山・天野)

「かくれ里」白洲正子著 講談社文芸文庫刊

「かくれ里」白洲正子著 講談社文芸文庫刊

日本の原風景を訪ねる旅の手本の決定版。古代の歴史、村に残された風習などひとつの訪問先での見聞から考察を巡らす著者の知識欲の深さにうならされるばかり。古くに詠まれた和歌を覚えていることが、旅先の理解を深める一助になることも、本書から学ぶことができます。

織田作之助「夫婦善哉」(大阪)

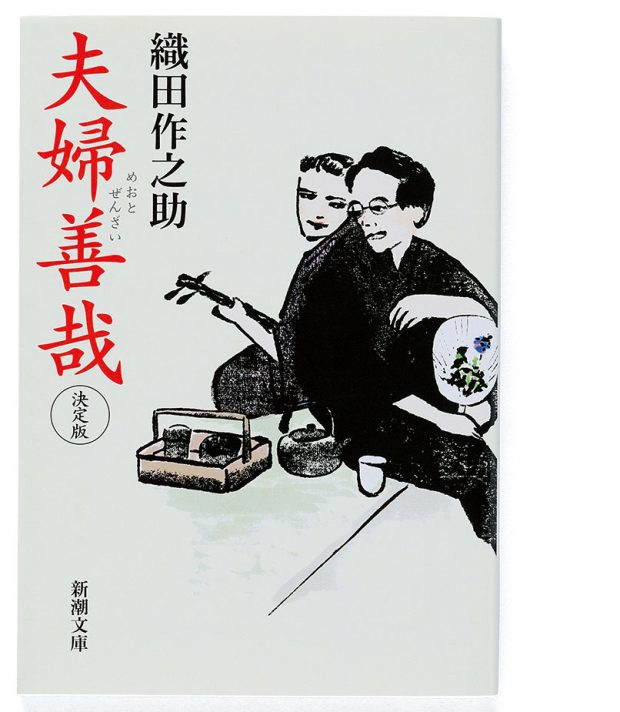

「夫婦善哉 決定版」織田作之助著 新潮文庫刊

「夫婦善哉 決定版」織田作之助著 新潮文庫刊

創作時期は7年、33歳で生涯を閉じた織田。それほど多くの作品を残しませんでしたが、「夫婦善哉(めおとぜんざい)」をはじめ、人情に厚くてうまいもん好きの庶民の暮らす大阪を描き続けました。具体的な店名や場所が羅列されていくのが、織田作品の読みどころ。古きよき大阪に導いてくれます。

壺井栄「二十四の瞳」(香川・小豆島)

「二十四の瞳」壺井栄著 新潮文庫刊

「二十四の瞳」壺井栄著 新潮文庫刊

師範学校を卒業して島に赴任することになった女教師・大石先生と、先生を迎え入れる12人の教え子。間に戦争を挟みながら互いに成長し心を通わせる物語は、小さな島という設定が要所要所で効いています。「海の色も、山のすがたも、そっくりそのままきのうにつづくきょうであった」。たった一文で、小豆島の風土に触れた感じがするのです。

小泉八雲「神々の国の首都」(島根・松江)

「神々の国の首都」小泉八雲著 平川祐弘編 講談社学術文庫刊

「神々の国の首都」小泉八雲著 平川祐弘編 講談社学術文庫刊

出雲の松江を“神々の国の首都”と名付け、日本人の精神世界を考察し書きまとめた1冊です。ハーンの文体は、短いエッセイが連なる独特なスタイル。訳者の力もありますが、感性の鋭さ、簡潔で美しい表現に感じ入ります。暮れゆく穴道湖の描写はこれを超えるものはないでしょう。

向田邦子「眠る盃」(鹿児島)

「新装版 眠る盃」向田邦子著 講談社文庫刊

「新装版 眠る盃」向田邦子著 講談社文庫刊

収録のエッセイ「鹿児島感傷旅行」は、自身の病を機に、青春を過ごした“擬似故郷”鹿児島を訪ねることを決めたところから始まります。「心に残る思い出の地は、訪ねるもよし、遠くにありて思うもよしである」。思い出に翻弄される人間を見守る桜島の存在が、愛おしく感じられます。

岡本太郎「沖縄文化論」(沖縄)

「沖縄文化論-忘れられた日本」岡本太郎著 中公文庫刊

「沖縄文化論-忘れられた日本」岡本太郎著 中公文庫刊

軽妙なルポルタージュのように読ませますが、読者への問いかけは鋭く、核心を突いてきます。沖縄が育んできた文化が日本にとってどんな意味を持つのか、“忘れられた”理由を太郎と共に考えてみたい1冊。収録された写真も著者の撮影で、本土復帰前、ありのままの沖縄の姿が残されています。