「怖い絵」「かわいい浮世絵」「変な生き物」等々、ここ数年ユニークな切り口で美術作品を取り上げる展覧会が話題を集めています。12月に入り、秋の大型展覧会も一段落ついたところで、2018年もそろそろ「今年の美術展ベスト10」でもゆっくり振り返る時期だな・・・とぼんやり考えていたら、年末になって思わぬ掘り出し物的な展覧会と出会えました!それが、今回ご紹介させて頂く、渋谷区立松濤美術館で開催中の「終わりのむこうへ:廃墟の美術史」展という、非常に個性的なテーマの展覧会です。

丁寧にキュレーションされた力の入った展覧会

絵画、工芸、現代アート、デザインなど、幅広いジャンルから毎回斬新な着眼点で見ごたえのある展覧会を企画してくれる松濤美術館。今回の展覧会で取り上げられたのは古今東西あらゆる絵画の中で表現された「廃墟」です。日本中の美術館・博物館が所蔵する「廃墟」絵画を徹底的に調べ上げ、全国40館以上から70点以上ものまとまった点数が展示された、非常に充実した展覧会となりました。それでは、早速順番に見ていきましょう。

貴族子弟の観光ツアーで巡礼地だった「廃墟」

さて、1Fの受付で入館料を支払うと、展示は2Fの展示室から始まります。展示室に入ると、まず目に入ってくるのは西洋絵画における「廃墟」絵画の先駆け的な作品群。

リチャード・ウィルソン「キケロの別荘」郡山市立美術館

西洋絵画の歴史において「廃墟」は昔から風景画の重要なモチーフでした。古代ギリシャ・ローマ時代から伝統的に石造建築が主流だったヨーロッパでは、数百年前に朽ちてしまったような廃墟が身近な生活環境の中に同居する風景が当たり前のように広がっていました。風景画が本格的に普及しはじめた17世紀には、クロード・ロランのように牧歌的な日常風景の中で古代ローマの遺跡廃墟とともに動物や人物を描く名手が現れました。

18世紀後半になると、世界中に植民地を増やして国力をつけつつあったイギリスでは、裕福な上流階級を中心に彼らの子弟達を、長期間イタリアやフランスの文化都市や名勝地へ赴かせる「グランド・ツアー」が流行しました。一種の修学旅行的な感覚でしょうか。この時、イギリス貴族の若者たちが観光巡礼地の一つとして熱心に訪れたのが各地に広がる古代遺跡だったといいます。そんな彼らに対して一種の「お土産」として頻繁に描かれたのが、彼らが熱心に巡礼した廃墟の「名所絵」でした。その名所絵を銅版画としてまとめ、画集を出版したことなどで知られるのが、イタリア出身の画家・建築家であるジョヴァンニ・バッティスタ・ピラネージです。

本展では、そんなピラネージの銅版画作品数点を中心に、彼と同様に廃墟をモチーフとした銅版画を得意としたフランスやイギリスの作家達の見ごたえある作品がズラリと並んでいます。

ジョン・セル・コットマン「ハウデン共住聖職者教会の東端、ヨークシャー」部分図

郡山市立美術館

特に面白かったのが、絵画の中に描かれた熱心な廃墟ファンの存在です。この絵に描かれた3人の若者たちの後ろ姿は、オタクそのもの。今でもインターネット上にはSNSやブログなどで、熱心な廃墟マニアが探検レポートをアップしているのを見かけますが、300年前にはすでに「元祖廃墟マニア」が登場していたのですね。

「廃墟」を知らない日本人が描いた廃墟絵

西洋絵画において、一定の需要を受けて重要なモチーフとして描かれ続けた「廃墟」ですが、日本においては、意外なことに江戸時代の幕末近くまで「廃墟絵」は存在しませんでした。なぜなら、木造建築が主流だった日本では、石造建築が主流だった西洋とは違い、廃墟となった建物はすぐに朽ちてしまい、そもそも廃墟が身の回りに成立しえなかったのだそうです。

伝 歌川豊春「阿蘭陀フランスカの伽藍之図」町田市立国際版画美術館

そんな日本で最初に「廃墟絵」を描いたのは、鎖国下の長崎・出島を通じて流通していた西洋絵画の廃墟絵を見よう見まねで模写した市井の浮世絵師たちでした。どうですか、この西洋絵画と浮世絵の合いの子のような不思議な廃墟絵。見たこともないような西洋の未知の光景を頑張って模写しようとしてはいますが、隠しきれないほどに「和」の雰囲気が漂っています。ある意味、非常に貴重な作品といえそうです。

渋谷の「今」と絵の中の廃墟を見比べてみる

2Fの展示室をあとにして、地下1Fの展示室へ移動してみましょう。地下展示室は、20世紀絵画における「廃墟」を特集しています。

ルネ・マグリット「青春の泉」横浜美術館

20世紀前半、絵画の中に「廃墟」を最も熱心に取り入れたのは、意外なことにマグリットやキリコ、デルヴォーといったシュルレアリスムの巨匠たちでした。彼らは、目の前の風景をそのまま描くのではなく、深層心理や心の内面を積極的に描こうとしました。そんな中で「廃墟」のモチーフは、絵画世界の神秘性や幻想性を高めるために、最適な材料となったのです。

大沢昌助「真昼」練馬区立美術館

西洋の動きに呼応して、日本のシュルレアリストたちもまた、積極的に作品の中に「廃墟」的イメージを多用しました。興味深かったのは、1930年代、特に「廃墟」のイメージが絵の中に組み込まれた作品が増加していたことです。感性豊かな当時の先鋭的な画家たちは、数年後に第二次大戦に負けて、大都市を中心として日本がリアルに「廃墟化」することをひょっとしたら予兆していたのかもしれないという学芸員さんの説明に、少し背筋が寒くなるような心持ちでした。

そんな「リアル廃墟」となってしまった戦後から復興し、再び繁栄した物質文明を謳歌している21世紀の日本ですが、展示の最後で是非見ておきたいのが、「廃墟」をテーマに魅力的な作品を作り続ける二人の作家による、廃墟化した「現代の渋谷」を描いた作品群です。

元田久治「Indication:Shibuya Center Town」作家蔵

元田久治「Foresight:Shibuya Center Town」作家蔵

まるでディザスター映画のワンシーンを見ているかのような、廃墟化した現代の渋谷の様子を細密に描き出した作品。初めて彼の作品を見る人は、あまりのリアルさに思わず息を飲んでしまうかもしれません。絵の中には動物や人間の姿はなく、天変地異で崩れかけたビル群や朽ち果てた自動車などの残骸の合間に植物が入り込んでいます。都市が徐々に解体されて植物の楽園へと戻りつつある経過が、冷徹な想像力で描かれているのです。

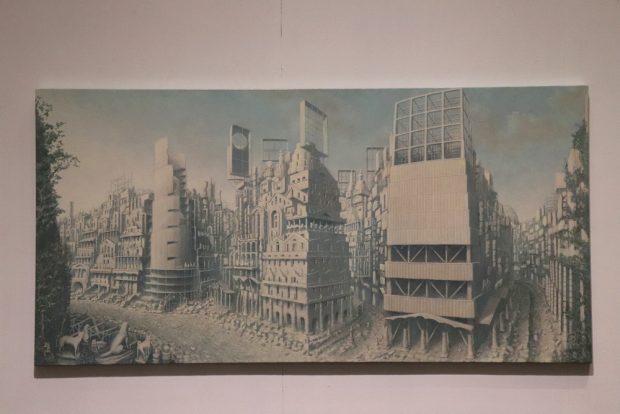

野又穫「交差点で待つ間に」作家蔵

また、こちらも同じように現代の渋谷を廃墟化した姿を描き出した作品。元田久治と同じ渋谷の駅前を描いているのに、雰囲気はかなり違っているのが面白いですよね。本作は、上記でも言及したピラネージの銅版画に描かれた古代ギリシャ・ローマの遺跡と渋谷の今の姿を重ね合わせて描いたのだそうです。

よく見ると、こちらの絵には人間だけが不在なのです。建物はそれほど朽ちてはいませんし、植物も動物も絵の中にしっかり描かれています。静かに人間だけが何らかの理由で退場してしまった、そんな将来のディストピア的ファンタジーを上品に描いています。元田久治作品とは違った意味で、じわじわと得体の知れない不安を想起させる作品でした。

松濤美術館の不思議な魅力を体験する

さて、一旦作品を見終わって感じたのは、本展のメインテーマである「廃墟」と、どこかしらミステリアスな雰囲気を漂わせる松濤美術館の建物が、ぴったりとマッチしているということ。

もし、余裕があれば展示作品だけでなく、展示空間そのものに目を向けて見るのも面白いかもしれません。ちょうど、今回の展覧会期間中、美術館では「金曜の館内建築ツアー」と題して、12月14日(金)、21日(金)、1月4日(金)、11日(金)、18日(金)、25日(金)の計7回、午後6時から館内見学が開催されています。(※無料、予約不要、1Fロビー集合)

感想は人それぞれ。作品と向き合っていろいろ想像してみましょう!

ジョヴァンニ・バッティスタ・ピラネージ『ローマの景観』より:シビラの神殿、ティヴォリ(背後から)国立西洋美術館

「廃墟」をテーマとした絵画からは、なぜだか簡単に目を離せない不思議な中毒性をかんじました。死や終末を予感させ、うっすらとした「恐怖感」を感じさせてくれる作品や、「懐かしさ」や「切なさ」が心の中に湧き上がってくるような作品まで、不思議な魅力を持った作品が多数展示されています。

最後に、「終わりの向こうへ」とつけられたサブタイトルを象徴するような作品を一つ紹介しておきます。野又穫が2018年に描いた作品です。

野又穫「イマジン」作家蔵

本作は、廃墟化した日本の「その後」を関東平野のはるか上空から「神」の視点で俯瞰的に描いた作品。陸地を見てみると、首都圏を覆い尽くしていた巨大な構造物やビル群はどこにも見当たりません。ただ、白っぽく平らに描かれているのみで、タイトルにもある通り、鑑賞者ひとりひとりがじっくり想像をめぐらして下さいね、と言わんばかりです。「廃墟」となってしまった日本は一体その後どうなってしまうのでしょうか?

展覧会を担当した学芸員さん曰く、「感想は人それぞれ。是非、展示作品とじっくり向き合って、いろいろと想像を張り巡らせてみて下さい。」とのこと。自分なりの視点で、廃墟絵の面白さを存分に味わってみてくださいね。閑静な住宅街にある静かな美術館で、時間の許す限りゆっくりと思索にふけりながら観てみたい、掘り出し物的な面白い展覧会でした。2018年の締めくくりにいかがでしょうか?

文・撮影/齋藤久嗣