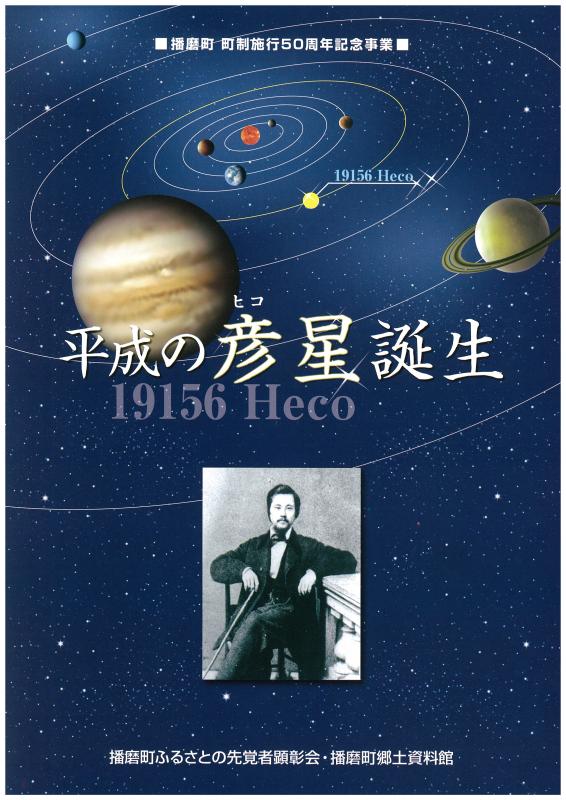

アイキャッチ画像:播磨町郷土資料館提供

安政4(1858)年、幕末の日本において、単にアメリカに渡っただけでなくリンカーン大統領と会見し、日本人として初めて市民権まで得た日本人がいたことをご存じだろうか。

その男の名は浜田彦蔵、幼名彦太郎。米名はジョセフ・ヒコという。関西の播磨町で生まれ、13歳の時に乗っていた漁船が遭難、アメリカ商船オークランド号に助けられたことから数奇な運命をたどることになる。

似たようなエピソードを持ち、よく知られている人物にジョン万次郎がいるが、ジョン万次郎がペリーの通訳をした際、ジョセフ・ヒコはアメリカ側の通訳だったともいわれている。しかし年齢差もあるので、これは眉唾かもしれない。

そんなジョセフ・ヒコだが、日本で初めての新聞を発行した人物であることも忘れてはならない。彼は近代文化を日本へもたらし「新聞の父」とも呼ばれているのだ。

そんな、いまだよく知られていないジョセフ・ヒコの興味深い人生の軌跡を、あらためて紹介してみよう。

以降、彼をヒコと呼ぶことにする。

初めて乗った船が遭難し漂流

ジョセフ・ヒコは天保8(1837)年、播磨国加古郡古宮村(現在の播磨町古宮)に生まれた。父親は幼少の頃に死別しており、数年後母親は隣町の漁師と再婚している。

ヒコは船乗りの養父に憧れていた。13歳の時に母親が亡くなり、それを不憫がった養父は初めて彼を船に乗せてやろうと江戸行きに同行させることにした。この思いやりがヒコの運命を変えた。

ヒコが乗った栄力丸は嵐で遭難、広い太平洋を52日漂流する。中国からサンフランシスコに帰る途中のアメリカ商船オークランド号に発見され救助されたが、乗組員17名全員の中で彼だけが元気だったという。

ペリーの遅刻がヒコの人生を変える

サンフランシスコについた彼らは、日本人としては初めてダゲレオタイプ(銀板写真法)の写真機で撮影され、そのイラストが新聞「イラストレイティド・ニュース」に掲載されるなど注目を集める。

アメリカ政府は彼らを日本に送り返すことで国交を始めるきっかけにしたいと考えた。彼らをマカオに連れていき、開国を迫るために浦賀へ乗り込む予定であったペリー提督に取引材料として引き渡すことを画策する。帰国を熱望する乗組員たちもそれに賛成し、彼らはマカオに向かった。

しかし、マカオでいくら待ってもペリーはやってこない。軍艦の修理などに時間がかかり出発が大幅に遅れていたからだ。

半年近く待ちぼうけを食らう中、彼は仲良くなったトーマス・トロイという人物にサンフランシスコに戻ることを誘われる。どうせ日本に戻ったとしても両親はいない。トーマスのおかげで英語も日常会話であれば困らなくなっていたヒコは、近代文化への憧れもありその誘いに乗ることにした。

弱冠15歳であった。

スポンサーとの出会い

サンフランシスコ税関長であったサンダースは、税関で見かけたヒコのまじめな態度に好感を持った。危なげなく通訳を行う聡明さをも気に入った彼は、ヒコに自分の秘書として働かないかと持ち掛ける。生活だけでなく学校にも通わせてくれるという、まさにスポンサーである。

サンフランシスコ屈指の事業家でもあったサンダースは、ヒコを故郷のボルチモアに連れていき、様々な教育だけでなく、近代文化に触れる機会を与えた。

こんなエピソードがある。「アメリカの最高指導者のところに連れて行ってやろう」とサンダースは言い、実際に第14代アメリカ大統領ピアスとの打ち合わせにヒコを連れていったのだ。のちの自伝においても「全く信じられない」とヒコは書いている。

その頃の日本はまだ幕末、農民と武士の階級差は歴然としており、旧式の体制の中で下層階級の人々は虐げられていた。

サンダースによって稀有な機会を得たヒコは、民主主義の素晴らしさを理解していくのである。

洗礼、そして「ジョセフ・ヒコ」に

サンダースの援助でカトリック系の学校に6カ月学んだヒコは、安政元(1854)年洗礼を受け、名前を「ジョセフ・ヒコ」と改めた。

キリスト教徒として、そしてアメリカ国民として生きる決意を固めたヒコに大きな受難が降りかかる。サンダースが事業に失敗し破産状態になったのだ。

サンダースの破産により援助を期待できなくなったヒコは、日本への帰国を考えざるをえなくなる。タイミングよく、中国や日本の沿岸調査を進めていた海軍がその調査団にヒコを参加させてくれるという話も舞い込んだ。実に9年ぶりの日本への帰国である。

しかし、時はまだ幕末。禁教で鎖国状態の日本に、キリスト教徒となったヒコが戻ればどんな危険が待ち構えているかわからない。国籍さえあればアメリカが守ってくれる。心配したサンダースに説得され、ヒコはキリスト教洗礼に続き帰化手続きを行い、アメリカの市民権を取得する。1858年、日本人としては初めてのことであった。

アメリカ領事館の通訳として、実業家として

日米修好通商条約が結ばれたことを聞いたヒコは、安政6(1859)年、アメリカ人として日本に帰国しアメリカ領事館通訳として職を得る。しかし、しかし、実際には米国籍を持つアメリカ人としての立場と日本で生まれた日本人というアイディンティを状況に応じて都合よく利用されることも多く、周囲の無理解に悩む日々だったという。

それに疲れたヒコは領事館をやめ、横浜に貿易会社を立ち上げ成功する。しかし、未だ攘夷の食い詰めた浪人に裕福な外国人が襲われるなどの事件が発生しており、身の危険を感じたヒコは再度渡米する。

約2年間の滞在の中、最大のトピックスはリンカーン大統領と面談したことだろう。この時、アメリカは南北戦争の真っ最中。しかし大統領は会見に応じただけでなく、親しく言葉を交わし、日本について興味深く尋ねたという。

少年時代のピアス大統領との邂逅に続き、リンカーンとの出会い。ヒコはリンカーンを心から敬愛し、提唱する民主主義にすっかり魅了された。誰でも正確な情報が得られ判断することが許される公平な世界。

このことがヒコを突き動かし、新聞発行に繋がっていく。

身の危険をかいくぐり、日本初の新聞を発行

(播磨町郷土資料館提供)

文久2(1862)年、再び日本へ帰国したヒコは、通訳や貿易業を行いながら新聞発行に向けて準備をすすめた。攘夷運動で揺れる日本はまだ混乱が収まらず外国人に向けた迫害も変わらない状況の中、世界に目を向ける行為はむしろ身の危険も大きかったが、ヒコは日本が世界の中で互角に戦うにはなによりまず世界の現実を知るべきであると確信していた。。

元治元(1864)年6月28日、日本初の新聞「新聞誌」(のちに「海外新聞」と改名)が発行される。ヒコが外国の新聞を翻訳し、ひらがななど易しい日本語に直したこの新聞は、半紙4-5枚に筆写した頁をこよりで綴ったもので、横浜市内に100部配られたという。

定期購読者はわずか4名。無料配布がほとんどで採算的には成功した事業ではなかったが、近代日本にとっては大きな一歩だった。伊藤博文や木戸孝允もお忍びでヒコを訪問し、新聞の重要性を学んだという。

ヒコの作った新聞は「童子にも読なん(子どもにも読まれる)」とする編集方針や、18号から広告を掲載し売り上げを得るなど、今のビジネスモデルにもつながるアイディアに満ちていた。ヒコは、間違いなく今の新聞誕生の立役者であり、まさに「新聞の父」であったのだ。

彦星になったヒコ

日本人に生まれ、アメリカ国籍を取得。現代であればそこまで驚くべきことではないが、開国間もない日本では、その二つの文化や価値観の狭間で様々な苦難があったことは想像に難くない。実際に、領事館に勤めている際にも、状況や相手によって「日本人だから」「アメリカ人でしょう」と都合よく扱わることもあったという。

しかし、そんな中でも彼は英国と長崎の財閥鍋島家の高島炭坑の共同経営を成立させたり、大蔵省に勤め、国立銀行条例を編集に関わったり大阪造幣局の設立に尽力したりするなど、多くの活躍で日本の近代化に貢献した。

彼が身に着けた最先端の文明と知識は、確かに日本が成長するための助けとなったのだ。

反面、郷里へ立ち寄って両親の墓を建てるなど、日本人としての思いも忘れることはなかった。ちなみに、彼が建てた墓は「横文字の墓」と言われ、裏面に英文が刻まれている。まさに二つの国の狭間で生きたヒコらしい恩返しではないか。

これだけの華々しい実績がありながら、ヒコは冒頭に書いたジョン万次郎ほど知られていない。一説にはジョン万次郎の方が10歳ほど年上で、早くに帰国したことが理由ではないか、もしくはアメリカ人として生きたから、とも言われているが真相はわからない。

(播磨町郷土資料館提供)

明治30(1897)年12月12日、ヒコこと浜田彦蔵は60年の生涯を閉じる。数奇な運命を生きた一人の日本人は、アメリカではなく東京青山の外人墓地で静かに眠っている。

平成24(2012)年12月28日、「Heco」と命名された星が誕生した。まさにリアル彦星である。数奇な運命を生きた男は星になり、空から二つの国を見守っている。

<参考>

アメリカ彦蔵自伝(1)(2)東洋文庫 浜田彦蔵著