東京

永青文庫

早春展 中国陶磁の色彩 ―2000年のいろどり―

永青文庫が所蔵する100点以上の中国陶磁。漢時代から清時代のものまで、およそ2000年にわたる歴史を辿ることができます。この展覧会では重要文化財3点を含む中国陶磁の優品を幅広く紹介。緑、褐色、白、藍に彩られた唐三彩、素地に白い土を掛けた白化粧地に鉄絵具で文様を表した磁州窯、さらに青磁や青花、五彩など、多彩な技法をたっぷりと鑑賞できます。

会期:1月13日~4月14日

入館料(一般):1,000円

公式サイト:https://www.eiseibunko.com/

菊池寛実記念 智美術館

第10回 菊池ビエンナーレ展 現代陶芸の〈今〉

「菊池ビエンナーレ」は菊池寛実記念 智美術館が隔年で開催している陶芸の公募展で、今年は10回目の開催。年齢や制作内容に制限なく陶芸作品を募集するのが特徴で、まさに「現代陶芸の〈今〉」を知ることができる機会です。今回の大賞は若林和恵による『色絵銀彩陶筥「さやけし」』。釉薬と銀泥の上に重ねられた銀箔の奥行きある美しさに思わず惹きつけられます。

会期:~3月17日

入館料(一般):1,100円

公式サイト:https://www.musee-tomo.or.jp/

サントリー美術館

四百年遠忌記念特別展 大名茶人 織田有楽斎

京都・建仁寺の塔頭「正伝院」を再興したことで知られる茶人・織田有楽斎。院内に建てた茶室「如庵」は国宝に指定され、現在は愛知県犬山市の有楽苑内にあって、各地に写しがつくられています。一方で、織田信長の弟として生まれ、信長、秀吉、家康の三天下人に仕えた武将・織田長益としての逸話も多く残る、稀有な人生を歩んだ人物でもあります。この展覧会では有楽斎にまつわる品を多数展示。茶の湯の名品も並びます。会期中展示替えあり。

会期:1月31日~3月24日

入館料(一般):1,600円

公式サイト:https://www.suntory.co.jp/sma/

泉屋博古館東京

企画展 うるしとともに ―くらしのなかの漆芸美

住友コレクションの漆芸品の数々を「宴」「茶会」「香り」「檜舞台」と、用いられたシーンごとに紹介する楽しい展覧会。なかでもハレの日を祝う食器や酒器はうっとりするほどの美しさで、観るのはもちろん、使う喜びも伝わってきます。さらに漆の特性を生かした独特の技法にも注目し、塗り重ねた漆の層に刀による彫刻を施す「彫漆」、貝殻をあしらう「螺鈿」や金銀粉を蒔く「蒔絵」と、それぞれの魅力を伝える名品も展示します。

会期:1月20日~2月25日

入館料(一般):1,000円

公式サイト:https://sen-oku.or.jp/tokyo/

森美術館

森美術館開館20周年記念展 私たちのエコロジー 地球という惑星を生きるために

環境問題をするさまざまな課題について、多様な視点で考えることを提案する展覧会。世界16か国ほど、約35人のアーティストの作品が登場します。身近な環境にあるものを再利用した作品が多いのも特徴で、森美術館周辺の植物を調査・採取して押し花にする作品や、東京近郊の病院の廃材を素材とした絵画インスタレーションなども。作品だけでなく展覧会そのものも、可能な限りサステイナブルに。多くの気づきをくれるよい機会になりそうです。

会期:10月18日(水)~2024年3月31日(日)

入館料(一般):2,000円

公式サイト:https://www.mori.art.museum/jp/index.html

日本民藝館

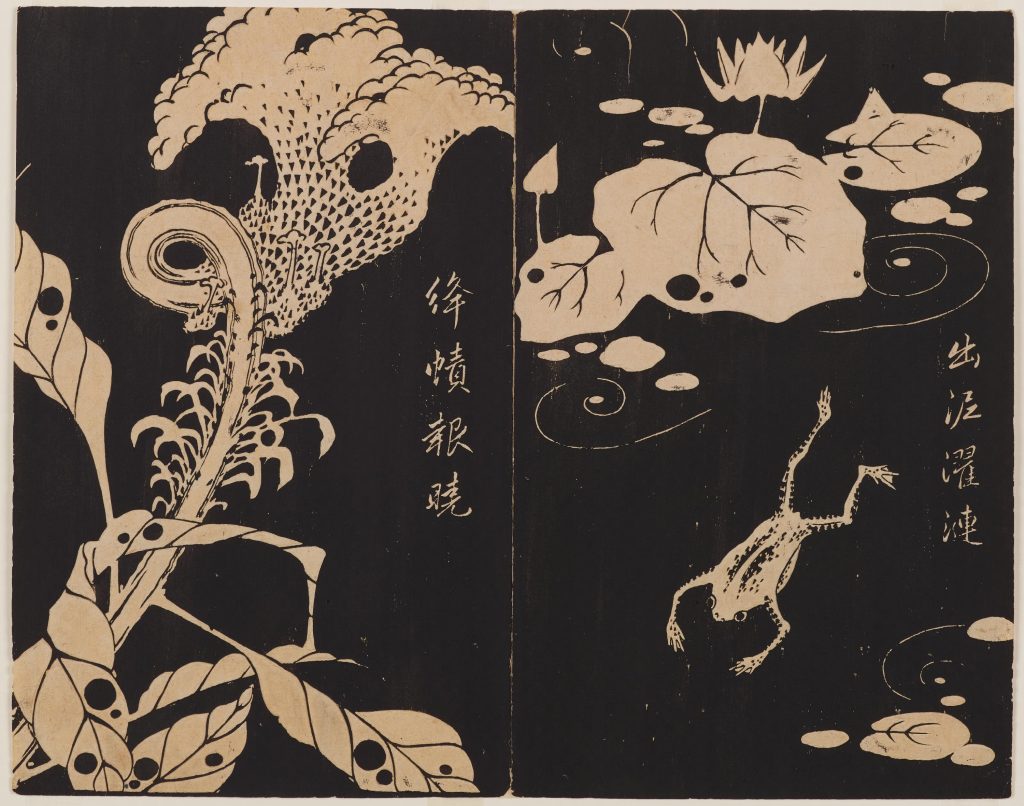

柳宗悦唯一の内弟子鈴木繁男展 ―手と眼の創作

金蒔絵師の長男として生まれ、幼いころから漆芸について学んだ鈴木繁男は、柳宗悦によってその才能を認められ、1935年、唯一の内弟子として入門しました。陶磁器の制作、日本各地の産地調査や工芸指導、民藝館の展示作業など、手がけた分野は多岐にわたり、なかでも雑誌『工藝』の漆絵による装幀はよく知られています。鈴木作品の魅力は、筆や型を用いて施された品格ある模様の独自性。この展覧会では没後20年に合わせ、鈴木の「手と眼」が生み出したさまざまな仕事を紹介します。

会期:1月14日~3月20日

入館料(一般):1,200円

公式サイト:https://mingeikan.or.jp/

静嘉堂文庫美術館(静嘉堂@丸の内)

ハッピー龍イヤー!~絵画・工芸の龍を楽しむ~

静嘉堂文庫美術館の所蔵品から、「龍」をモチーフにした絵画・工芸品を紹介。清朝・乾隆銘の大盤や、宣徳銘の堆朱盒、高麗、李朝の龍など見事な工芸品の立派な龍をはじめ、細かすぎて見えない龍や、雑すぎて蛇のようになった龍、浮世絵の花魁の着物の柄の龍など、さまざまな美術品の中の龍が楽しめます。重要文化財橋本雅邦『龍虎図屛風』と、

鈴木松年『群仙図屛風』の屛風対決も迫力満点! 国宝『曜変天目(稲葉天目)』も出品される、新春にふさわしい華やかな展覧会です。

会期:1月2日~2月3日

入館料(一般):1,500円

公式サイト:https://www.seikado.or.jp/

神奈川

岡田美術館

金屛風の祭典 ―黄金の世界へようこそ―

第1室「金雲の間」から第4室「金地の間Ⅱ」まで金屛風で埋め尽くされた、絢爛豪華な展覧会。キンキラももちろんですが、第2室「金銀の間」の、金に銀箔や銀砂子などを組み合わせた落ち着いた雰囲気の屛風も魅力的。大きな切箔で雲を、銀で波を表した、室町時代の古風な屛風に倣った『柳橋水車図屛風』など興味深い作例も登場します。そしてもちろん尾形光琳の金箔地が贅沢な作品も! 日本美術が放つきらめきにくらくら!

会期:~6月2日

入館料(一般):2,800円

公式サイト:https://www.okada-museum.com/

川崎浮世絵ギャラリー

新版画の沁みる風景 川瀬巴水から笠松紫浪まで

新版画とは、大正期に版元・渡邊庄三郎が提唱し、当時の気鋭の画家と彫師、摺師の協同によって制作された木版画のこと。斬新さと芸術性の高さで大きな評判となりました。この展覧会では、大正初期より制作された新版画の風景画を中心に公開。画家が現地に赴き写し取った大正・昭和期のノスタルジックな風景が見どころ。川瀬巴水や笠松紫浪、土屋光逸、吉田博、橋口五葉など約90点を紹介します。みずみずしく鮮やかな色彩にも感動!

会期:1月5日~2月4日

入館料(一般):500円

公式サイト:https://ukiyo-e.gallery/

山形

土門拳記念館

絵画と巡る土門拳 ―生誕120周年・棟方志功とともに―

『Y嬢』は、青年期まで画家の道を志していた土門拳が、写真家になってから描いた作品。モディリアーニを思わせる印象的な女性像からは、優れた絵画的センスがあふれ出しています。この展覧会では、土門が撮った昭和の画家たちのポートレート、美術的・実験的な写真作品、土門による絵画作品などを展示。再注目の集まる棟方志功との関係を特集するコーナーも見どころ。●入館料(一般)800円

会期:1月19日~4月初旬

入館料(一般):800円

公式サイト:http://www.domonken-kinenkan.jp/

石川

国立工芸館

印刷/版画/グラフィックデザインの断層 1957-1979

戦後の日本で、印刷技術の飛躍的な発展とともにいっそう強まった、美術と大衆文化との結びつき。その展開の舞台のひとつとなったのが、1957年から全11回開催された「東京国際版画ビエンナーレ展」です。その出品作家である浜口陽三、池田満寿夫ら、当時の気鋭の版画家の代表作を一挙に紹介する興味深い展覧会。さらに原弘、田中一光、横尾忠則といったグラフィックデザインの巨匠が手がけた展覧会の貴重なポスターも展示されます。

会期:~3月3日

入館料(一般):300円

公式サイト:https://www.momat.go.jp/craft-museum/

茨城

笠間日動美術館

絵筆がとらえる真実

レンズでさぐる世界

―絵画と写真 表現の探求―

鱗の一枚一枚まで描写した高橋由一『鮭』。彼は、西洋画のもつ迫真性を、多くの日本人に伝えるべく、なじみのある鮭をモチーフに選んだのだそうです。そんな由一の没後130年にあたって、「写実」など表現の探究を切り口にした展覧会を開催。ポップアートのロイ・リキテンスタインや、名画を再現した写真作品で知られるヴィック・ムニーズなど、個性が炸裂!

会期:1月2日~3月10日

入館料(一般):1,300円

公式サイト:http://www.nichido-museum.or.jp/

長野

日本浮世絵博物館

絵の中で触れる・聴く ―イメージして楽しむ浮世絵―

「近江八景」に「逢身八契」をかけて訳ありの恋を描いた喜多川歌麿『逢身八契 お染久松の夕妾』には、体を寄せて手を取り合う男女が。歌川国芳『江戸自慢程好仕入 よしのかんとう』では鼓を手にした姿が。前期展示では人と人、人と自然、人と水など「触れる」を、後期展示では楽器の音や季節の音など「聴く」をテーマにして、感覚への刺激をイメージさせる浮世絵作品を紹介します。江戸の人々の暮らしがありありと立ち上ってくるような展覧会を楽しめます。

会期:1月4日~3月24日

入館料(一般):1,000円

公式サイト:https://www.japan-ukiyoe-museum.com/

愛知

徳川美術館

企画展 うるわしの古筆

11世紀の名筆として名高い『重之集』や『名家家集切』といった、尾張徳川家に伝わった平安時代の古筆から、近年寄贈を受けた『石山切』や『関戸本古今和歌集切』など、徳川美術館が収蔵する古筆の名品を展示。美麗な料紙に書かれた流麗な書は、読めればもちろん、たとえ読めなくても、その美しさは時空を超えて観る者をうっとりさせます。時間をかけて楽しみたい展覧会。

会期:1月4日~1月28日

入館料(一般):1,400円

公式サイト:https://www.tokugawa-art-museum.jp/

京都

福田美術館

進撃の巨匠 竹内栖鳳と弟子たち

近代の京都画壇を代表する画家・竹内栖鳳と、栖鳳が導いた弟子たちの作品98点を展示。西洋の技法を取り入れて描かれた『金獅子』や『猛虎』をはじめとする栖鳳の動物画は大きな見どころで、実際に渡欧してスケッチしたことから生まれた写実性や光の表現には感嘆します。上村松園、西村五雲、さらに戦後まで活躍した小野竹喬や福田平八郎、池田遙邨ら、弟子たちの作品も見応えあり。

会期:1月18日~4月7日

入館料(一般):1,500円

公式サイト:https://fukuda-art-museum.jp/

奈良

大和文華館

特別企画展 やまと絵のこころ

まず見逃せないのは、平安時代の長編恋愛物語を絵巻にした国宝『寝覚物語絵巻』。絵は4場面しか残っていない、貴重な作品です。金銀箔が散らされた光あふれる春の庭と、屋内にいる人物の繊細な描写が対照的で、物語を感じます。こうしたやまと絵の伝統が時代を経て受け継がれていきますが、幕末期の岡田為恭による復古やまと絵も必見。大和文華館が所蔵する為恭作品4件が一挙に展示されます。親しみやすさと優美さで人々を魅了するやまと絵の世界を堪能できます。

会期:1月5日~2月18日

入館料(一般):630円

公式サイト:https://www.kintetsu-g-hd.co.jp/culture/yamato/

大阪

大阪中之島美術館

決定版!女性画家たちの大阪

近代の大阪画壇で活躍していた多くの女性日本画家に焦点を当てる展覧会。彼女たちが活躍するきっかけをつくったのが、大正元(1912)年、20歳だった島成園の文部省美術展覧会入選でした。そこから同世代の岡本更園、木谷千種、生田花朝などが続き、女性の社会的活動が制限されていた時代にあって、絵筆ひとつで個性と才能を発揮していったのです。50名を超える近代大阪の女性日本画家の活動を、約150点の作品と関連資料によって紹介する貴重な機会に。

会期:~2月25日

入館料(一般):1,800円

公式サイト:https://nakka-art.jp/

あべのハルカス美術館

円空 ―旅して、彫って、祈って―

修験道を修めた江戸時代の僧・円空。「生涯に12万体の仏像を彫る」と誓い、各地の霊場を旅して神仏を彫り、祈りを捧げました。その足跡は岐阜県、愛知県、三重県など東海地方を中心に、北海道から近畿地方まで遺されています。この展覧会では、各地の寺社で今も地元の人々に愛され続けている「円空仏」約160体が大集合。円空が長く滞在した飛驒の千光寺に伝わる『両面宿儺坐像』や、晩年の作と考えられる高賀神社の一木づくりの三尊など、山深いところからお出ましになる円空仏も多数。巡回はなし、の見逃せない機会です。

会期:2月2日~4月7日

入館料(一般):1,800円

公式サイト:https://www.aham.jp/

中之島香雪美術館

企画展 館蔵 刀剣コレクション 刀と拵の美

香雪美術館が現在所蔵する約50振の刀剣から、その「美」を感じさせる名品を紹介。「五箇伝」

と称される大和国(奈良県)・山城国(京都府)・備前国(岡山県)・相模国(神奈川県)・美濃国(岐阜県)の刀と、諸国の刀工によって制作された刀剣で、各地の「鉄の美」を堪能できます。刀剣を持ち運ぶための外装である拵も見どころで、蒔絵や螺鈿などの華やかな漆芸技法や、緻密な細工の金工、鮮やかな色で染め上げられた糸や革など、工芸技術の粋が集約。拵に付属する鐔などの刀装具も紹介します。

会期:1月6日~3月17日

入館料(一般):1,200円

公式サイト:https://www.kosetsu-museum.or.jp/nakanoshima/

構成/剣持亜弥(HATSU)

※本記事は2024年『和樂』2,3月号の転載です