Keyword1「八百屋さんじゃないよ!」

実家は多くの業者と取り引きする青物問屋

伊藤若冲の実家は、京都・錦市場(にしきいちば)の青物問屋「桝屋」。青物問屋とは、いわゆる八百屋さんではなく、野菜や果物を販売する小売店、仲買、生産者をとりまとめる商社のような存在でした。「桝屋」の当主は代々、源左衛門を名乗り、若冲は23歳のときに父を亡くし、4代目桝屋源左衛門となります。若主人として商売の世界に身を置くも、元来、社交性に乏しい性格で、煩わしい人間関係に嫌気がさしたのか、若冲は2年間、丹波の山奥に隠棲したという噂話も…。留守中に山師たちが権利を奪おうとするなど、「桝屋」と取引していた多くの商人たちが迷惑したということです。

Keyword2「お坊ちゃま」

生活には困らない裕福な家の〝ぼんぼん〟!?

毎日多くの人々で賑わう錦市場の問屋「桝屋」は、売り場の場所代を取るだけで十分な利益を得ることができ、その若主人となった若冲もお金に困ることはなかったと思われます。教養があり、家を発展させ、妻子をもち、酒宴を楽しむ、優雅な暮らしをすることもできたはずですが、父親まで代々築いてきた生活から若冲は逸脱します。

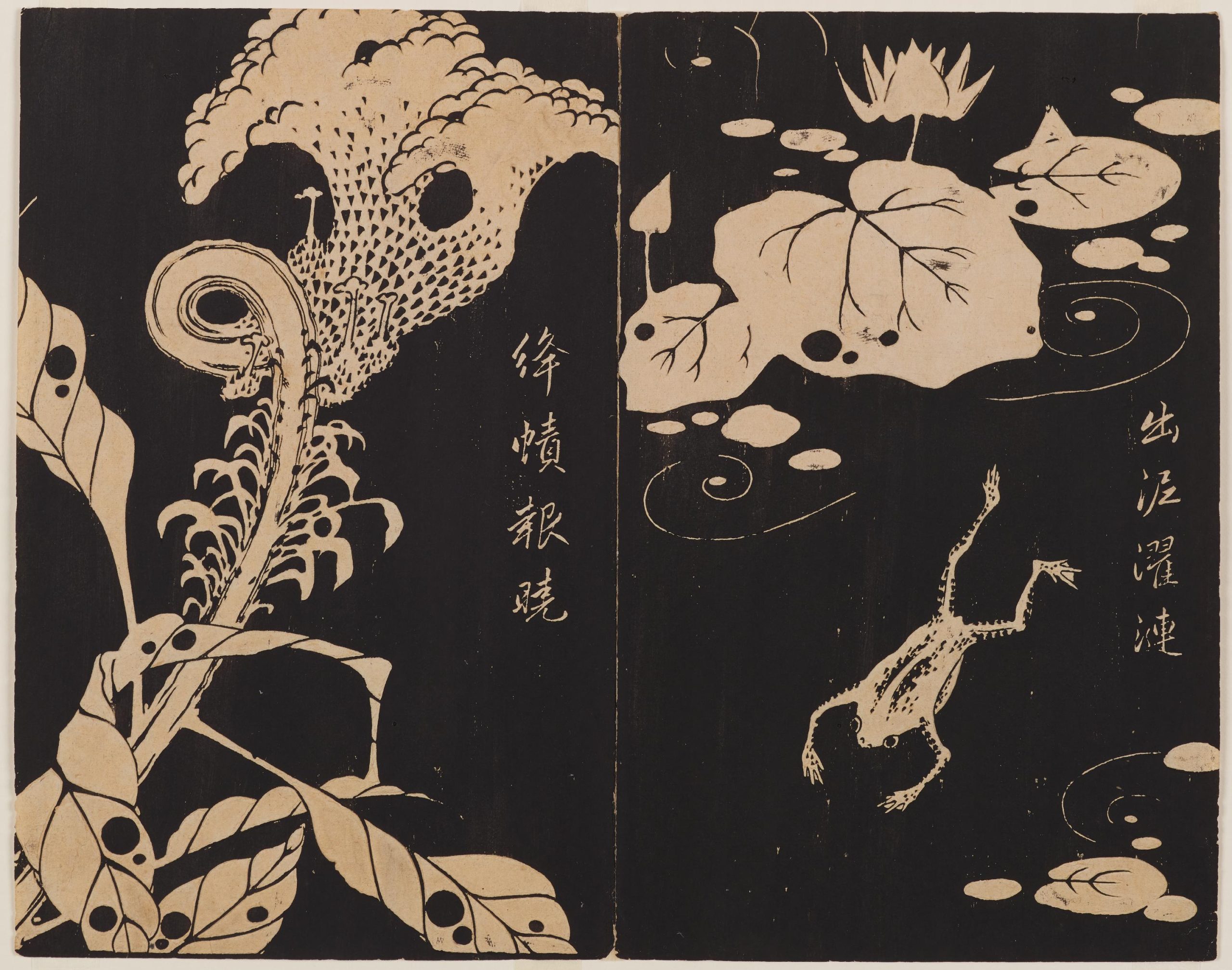

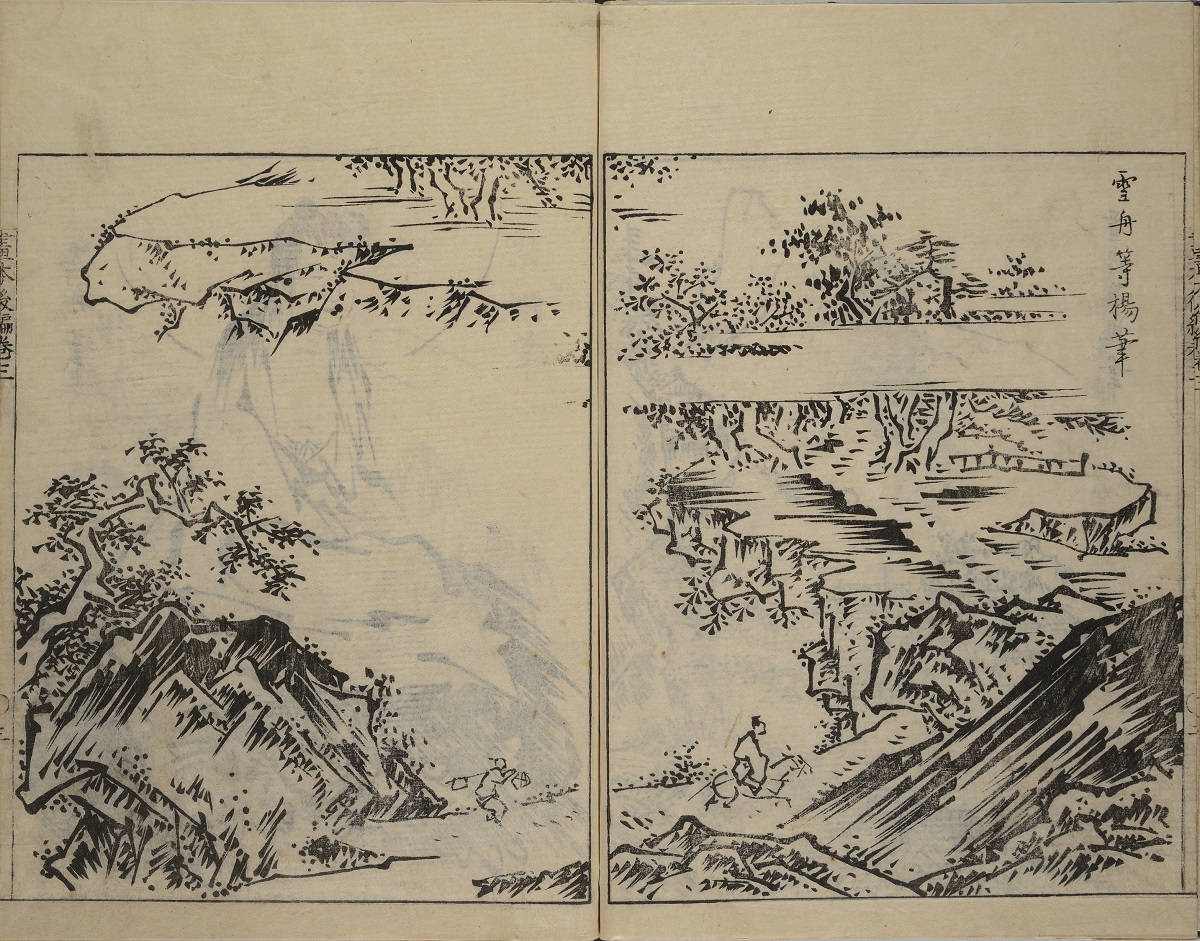

Keyword3「最初の師匠は狩野派?」

絵を学ぶときはまずは狩野派へ

江戸時代、絵画を学ぶ人は狩野派の画塾に入るのが王道でした。若冲も最初は狩野派の絵師について画法を学んだとされ、大坂の大岡春卜(おおおかしゅんぼく 1680~1763)がその絵師ではないかといわれていますが、真実かどうか明らかではありません。大岡春卜は、『画本手鑑』『和漢名画苑』をはじめ多くの画譜(絵の手本)の出版により、狩野派の画法を一般に普及させた人物として知られています。若冲もその本を見て絵画を学んだとも考えられます。

Keyword4「独楽窩」

ひとり籠って絵を描くアトリエ

若冲が37歳のときに描いた『松樹番鶏図(しょうじゅばんけいず)』には「壬申春正月旦呵凍筆於平安独楽窩 若冲居士」の款記(らっかん)があります。「宝暦2(1752)年の正月の朝、平安独楽窩で凍った筆に息を吹いて温めながら記す」という意味で、「独楽窩(どくらくか)」つまり〝ひとり楽しむ住処(すみか)〟と称するアトリエで、若冲は絵を描いていたことがわかります。宝暦5(1755)年以降は心遠館という室号も見られ、このころ若冲は、2か所のアトリエで制作に没頭していたと思われます。

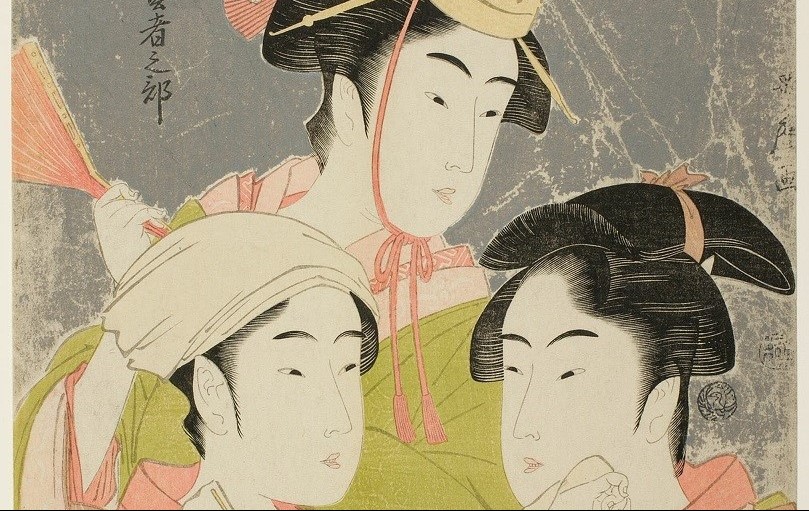

Keyword5「弟・白歳と弟子たち」

弟も絵を描き、数人の弟子もいた

若冲には社交的とは程遠い、孤高の画家というイメージがあります。弟子がいるとは想像がつきにくいのですが、実は、若演、意冲といった数人の弟子たちがいたようです。とりわけ若演は、若冲にとって助手のような近い存在であったと思われ、多くの作品が残っています。また、若冲が家督を譲った弟の宗巌(そうごん)も、若冲の影響で白歳(はくさい)の号で絵を描きました。白歳とは野菜の白菜をもじって名づけたと考えられています。

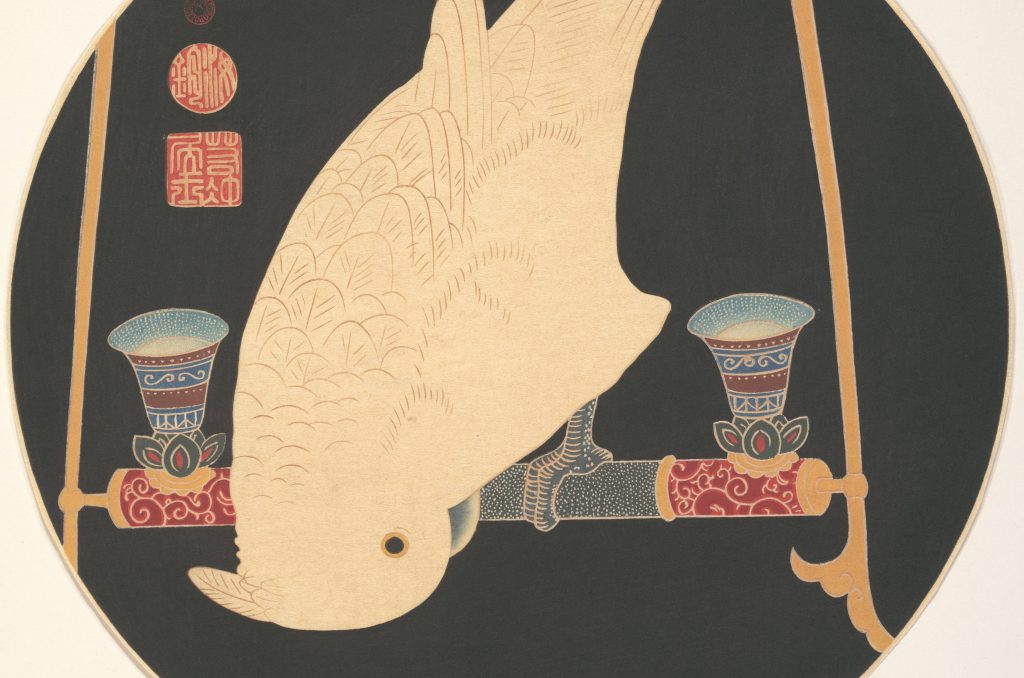

Profile いとうじゃくちゅう

正徳6(1716)年、京都・錦市場の青物問屋「桝屋」の長男として生まれる。4代目当主となるが、40歳のときに家督を次弟に譲り、画業に専念。『動植綵絵』をはじめ、圧倒的な画力で作品を次々と発表し、京都屈指の人気絵師となる。寛政12(1800)年、85歳で没。

※本記事は雑誌『和樂(2021年10・11月号)』の転載です。構成/高橋亜弥子、後藤淳美(本誌)