▼連載「はみだしNEOアート」とは?

『小学館の図鑑NEOアート はじめての国宝』に掲載しきれなかった感動をお届け! 連載 「はみだしNEOアート」はじまります

人の心を惹きつける「金」のパワー

金を使った芸術作品と言われて、あなたは何を思い浮かべますか? 金色の画面に2体の神が描かれている《風神雷神図屏風》、ツタンカーメン王が埋葬されるときに身につけていた《黄金のマスク》、権力や財力を世に示すために建物を金色にした《鹿苑寺金閣》など、本当にたくさんの作品があります。これらすべてに共通しているのは「金って圧倒的にすごい!」ということ。

選ばれし者だけが手にすることができる「金」は、稀少で、美しい光沢を放ち、腐敗にも強く、スペシャルなものです。古代から現代に至るまでずっと、大事なものを飾るのに「金」は用いられてきました。絵画、彫刻、工芸品、建築物など、どのジャンルのどんな作品を見ても、金で飾られたものは「価値がある」と誰もが感じることができます。

目が離せない「金」の輝き

「金」で飾られた作品にはさまざまな魅力がありますが、その中で注目したいのが輝きです。突然ですが、金屏風や金色の仏像がどのように彩色されているかご存知でしょうか? ふだん児童書を中心に活動し、それほど日本美術に明るくない私は、金色の絵の具を塗っているのかと思っていたのですが……、金を叩いて薄く伸ばした金箔を、画面や仏像に直に貼っているということにびっくりしました(日本美術界の皆様、すみません!)。つまり金色にするために用いられる画材は、「金」そのもの。なので光を受けるとキラキラと綺麗に輝くのも、頷けます!

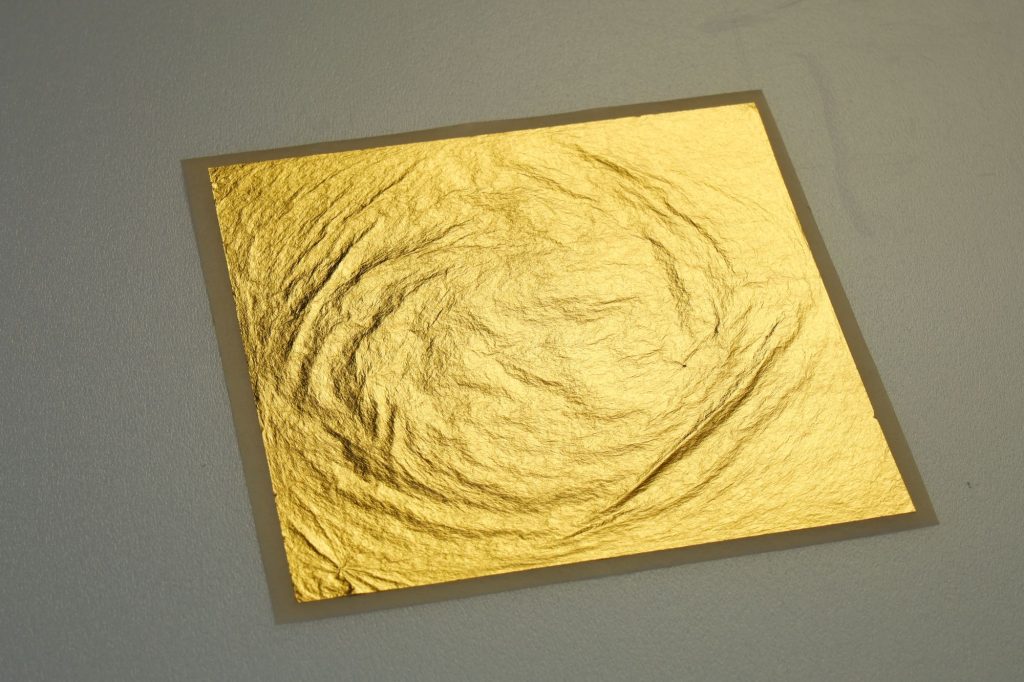

金箔は、「金」に銀や銅などをほんの少し混ぜた合金を、1万分の1ミリの薄さにまで伸ばしたもの。なぜ「金」100%で作らないのかというと、柔らかすぎて薄く伸ばしにくいからだそう。ちょっと混ぜものをした「金」を雁皮紙(がんぴし)という和紙に挟んで、ひたすら叩いて、息を吹きかけるとふわっと飛ぶほどの薄さにまで伸ばしていきます。

「金」を極細に切って、貼って、模様を描く!

金箔は古来から、仏像や工芸品を装飾するために使われていました。大きな画面や部分を金色にしたい場合は、金箔をそのまま貼って輝かせることができますが、絵画の装飾や仏像の細かい飾りを金で施したいときは、そのまま貼る訳にはいかない……。そんなときに使われる技法のひとつに、「截金(きりかね)」があります。

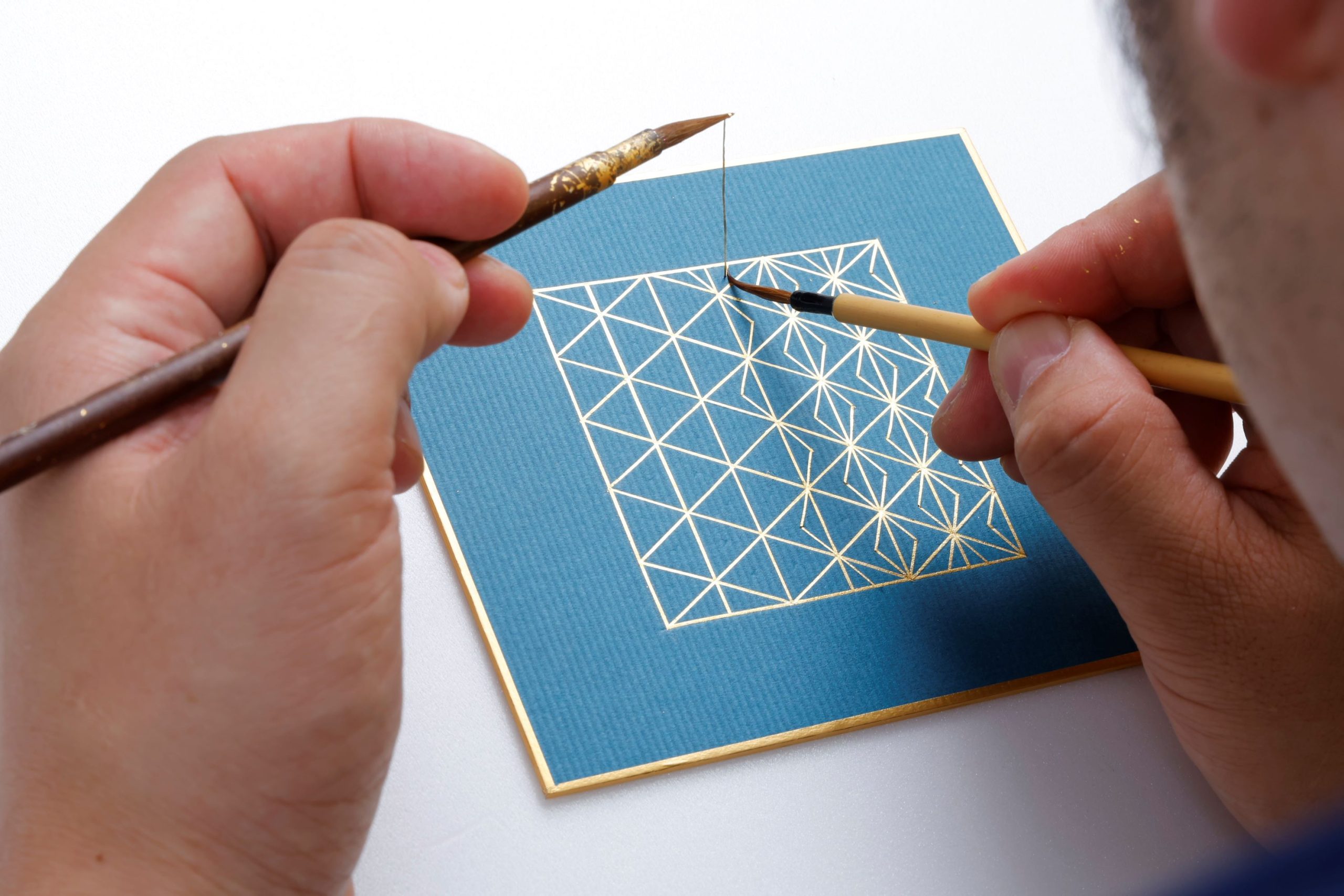

①数枚重ねて熱で焼き合わせた金箔を、②鹿の皮を張った台に置き、静電気が発生しにくい竹の刀で0.3mmほどの細さに切ります。③「金」で飾りたいところに、「ふのり(海藻からつくったのり)」と「膠(動物の骨や皮を煮出したもの)」を混ぜた接着剤で模様を描き、その上に切った金箔を置いていきます。金箔を貼り合わせることで、ちりめん皺が寄って柔らかさが出るため、切った金箔を曲線状に扱うことができるようになるとのこと。

どんなに細く切っても「金」本来の輝きは失われないので、光を当てるとキラキラとして、観る者を魅了します。この輝きが、絵の具を使って描いた線では出すことができない「金」の魅力となります。

本書に載せるためにベーシックな模様を截金で描いていただきましたが、その様子を横から見ていた我々取材スタッフは「えっ!? 何!? すごい…」と驚くばかり。糸ぐらいの細さに切った金箔を、2本の筆で縦横無尽に操り模様を描いていく様は、まるでイリュージョニストかのようでした。

まだまだある「金」の技法

「截金」以外にも、細かい砂状の金箔を撒く「砂子(すなご)」、画面にパラパラと散りばめる「野毛(のげ)」、小さく切った金箔を撒く「切箔(きりはく)」などの技法も、『小学館の図鑑NEOアート はじめての国宝』の「金箔でかざる」(206〜207ページ)で紹介しています。

https://www.shogakukan.co.jp/pr/neoart/kokuhou/

このページを作るために、さまざまな技法について教えていただいたのが、画家で截金作家の並木秀俊さん。工芸の分野で使われることが多い「截金」を、日本画と融合させた独自の作品を、数多く生み出されています。創作活動だけでなく、截金の歴史をワールドワイドに研究されていたり、大学で教鞭を執っていたりと、その活動は多岐にわたります。

截金の技法を用いて、筆で描くようにさまざまな線を表現している。

「截金」を使うと、作品が華やかに輝くだけでなく、神秘的になり、唯一無二の存在になります。そんな繊細で優美な並木さんの作品を、ぜひインスタグラムでチェックしてみてください!

https://www.instagram.com/namiki.hidetoshi/

日本美術は地味だな、国宝ってちょっと難しそうと思っている人にこそ、ぜひ一度見てもらいたい『小学館の図鑑NEOアート はじめての国宝』。日本美術との新しい出会いが、国宝の鑑賞を通して開けること間違いなし。日本美術があなたにとってぐっと身近なものになること間違いなしです。

ご購入・試し読みはこちら

https://www.shogakukan.co.jp/books/09217267