シリーズ一覧はこちら。

人恋しい秋を詠んだ和歌

さらでだにあやしきほどのたそかれに荻ふく風の音ぞきこゆる 斎宮女御(さいぐうのにょうご)

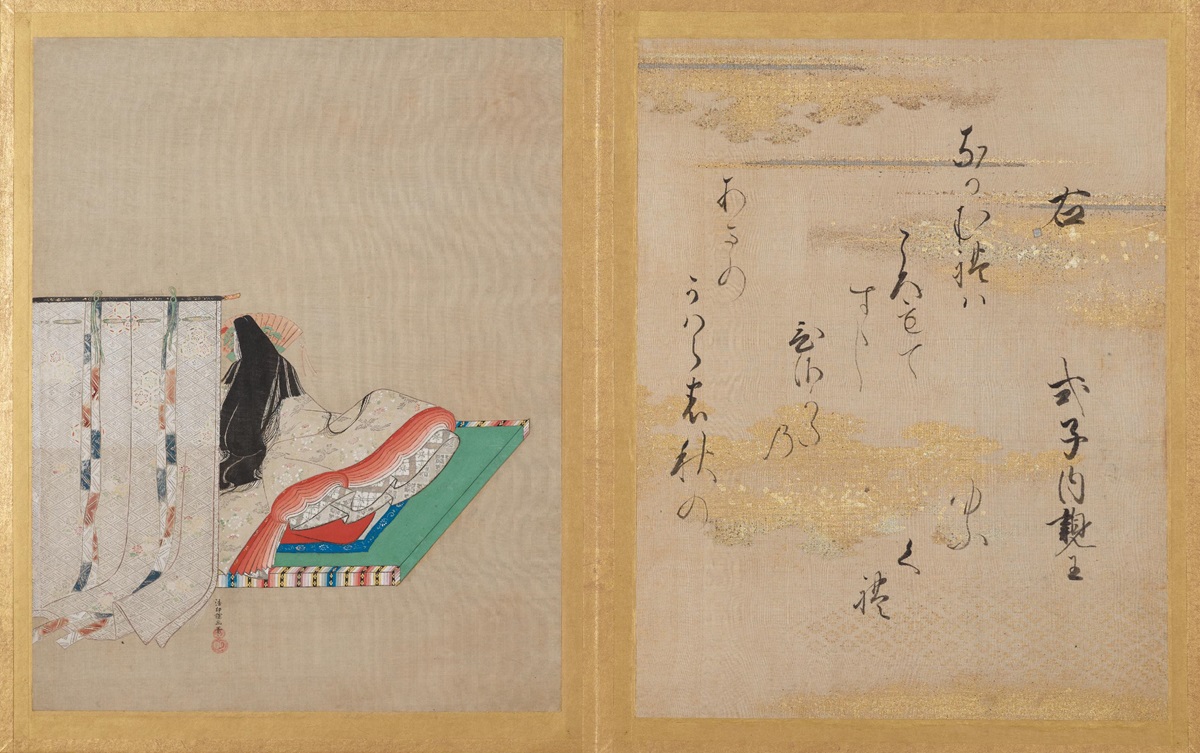

桐の葉も踏み分けがたくなりにけりかならず人を待つとなけれど 式子内親王(しょくしないしんのう)

秋の恋うたにはさびしいものが多い。

「野分(のわき)だちてにはかに肌寒き夕暮のほど」は源氏物語の桐壺(きりつぼ)の巻。帝が亡き桐壺更衣(こうい)のことをいつもよりは身にしみて思い出されるところだ。また「須磨にはいとど心づくしの秋風に」という須磨に引退した光源氏の秋の思いもある。

秋という季節感が誘い出す人恋しさは独特だが、もうひとつ、和歌の世界には「秋」という語に「飽き」を重ねて、忘れられゆく秋の恋の悲しみをうたうことも一般化された。

「忘れじの言の葉いかになりにけむ頼めし暮は秋風ぞ吹く」(宜秋門院丹後 ぎしゅうもんいんのごたん)(あなたのこと決して忘れたりはしない、と誓った言葉はどうなったのでしょう。今宵こそとおいでになると信じた夕暮に、もうこの恋は飽きてしまったとばかりに秋風が吹いている)というもの。

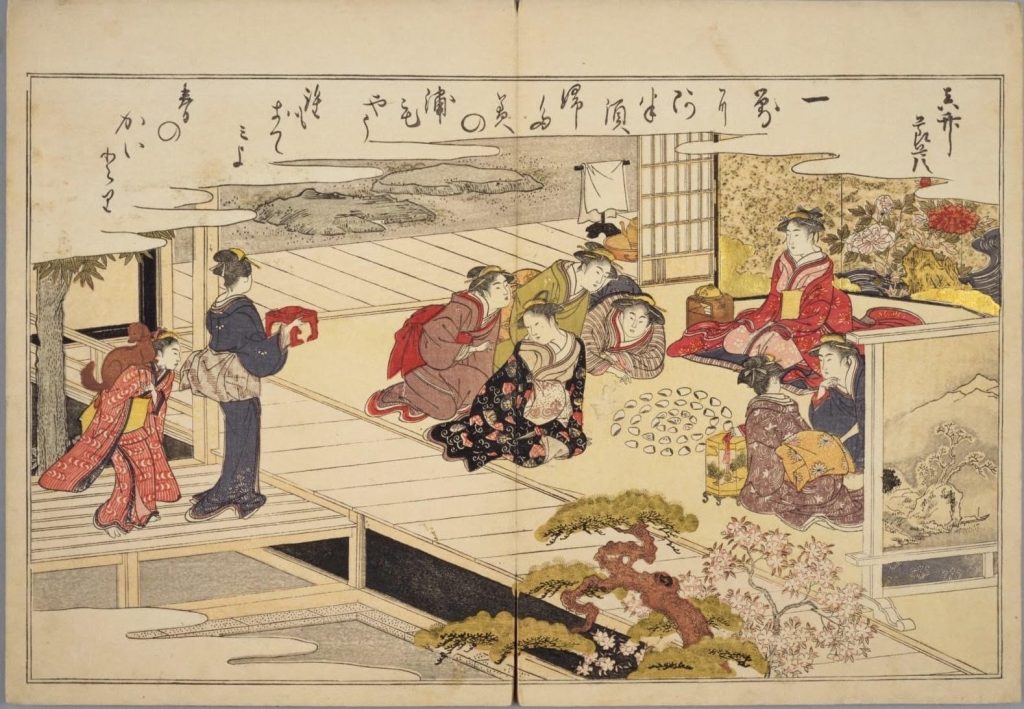

ところで、この掲出歌の一首目に掲げた歌は村上天皇の女御の優婉(ゆうえん)な秋の歌でかなしみの歌ではない。一時期伊勢の斎宮に居られたので斎宮女御徽子女王(きしにょおう)と称される。村上天皇の兄重明親王(しげあきらしんのう)の女(むすめ)である。村上天皇の後宮は源氏物語さながらの華麗さで、女御、御息所(みやすどころ)は十人近くおられたが、多くの女御方の間にあらそいがなかったことが賞(め)でられている。

斎宮女御のもとに帝がしばらくお出ましにならなかったある夕暮のことだ。女御の住まわれる方より格別に優雅な琴の音が流れてきた。あまりの面白さに帝はすぐ白い絹のお召物を装ってお出かけになり、琴を弾きすましている女御の隣にそっとお坐りになった。ところが女御は知らん顔をして琴を弾きつづける。何か唱(うた)っているようなので耳をすましてみると、ここに掲げた歌をそっと唱っているのだった。

「さらでだにあやしきほどのたそかれに荻(おぎ)ふく風の音ぞきこゆる」(ふつうにいてさえあやしい思いに誘われるたそかれですのに、折しも荻[招〈おぎ〉]吹く風の音がするではありませんか)というもの。帝のおいでをうれしく思いながら、喜びをしぐさにあらわすようなことはせず、すぐに歌にして琴に合わせて唱っているのだった。琴の名手として知られた女御の上質なユーモアも含めた歌である。

しかし、こうした馥郁(ふくいく)とした秋の恋の歌は源平騒乱を経て政権が鎌倉に移ると、先に引用した宜秋門院丹後の歌が「頼めし暮は秋風ぞ吹く」とうたっていたように、期待が裏切られる悲恋の秋の表情を深めてゆく。新古今集を代表する女性歌人式子内親王の秋の歌をみよう。

「桐の葉も踏み分けがたくなりにけりかならず人を待つとなけれど」(桐の落葉は秋のはじまりだったが、その葉も散り積もって今はその落葉を踏み分けて私を訪(と)う人もない。もちろん私とて訪う人を待っているわけではないのだが)という。まさに人生の、そして時代の秋がきているのだった。下句の屈折した物言いにはモダンな気どりさえあるが、それさえいっそう孤独なさびしさを感じさせる。

馬場あき子

歌人。1928年東京生まれ。学生時代に歌誌『まひる野』同人となり、1978年、歌誌『かりん』を立ち上げる。歌集のほかに、造詣の深い中世文学や能の研究や評論に多くの著作がある。読売文学賞、毎日芸術賞、斎藤茂吉短歌文学賞、朝日賞、日本芸術院賞、紫綬褒章など受賞歴多数。『和樂』にて「和歌で読み解く日本のこころ」連載中。

現在、映画『幾春かけて老いゆかん 歌人 馬場あき子の日々』(公式サイト:ikuharu-movie.com)を上演中。

構成/氷川まりこ、福持名保美(本誌)

※本記事は雑誌『和樂(2022年10・11月号)』の転載です。