蔦重最期の言葉「まだ拍子木が鳴らない」

東京都台東区東浅草・正法寺の蔦屋重三郎の墓碑には、下記ような内容の撰文が刻まれています。文を寄せたのは石川雅望(いしかわまさもち)こと宿屋飯盛と大田南畝です。

丙辰(ひのえたつ)の年の秋に重病を得て一ヶ月後に危篤となる。

寛政丁巳(ひのとみ)の五月六日にこう言った。

「私は今日の昼時には死ぬよ」

昼時になり笑ってまた言った。(中略)

「人生は終わったはずなんだが、まだ拍子木(芝居の終演を告げる音具)が鳴らない。ずいぶん遅いな」

言い終わった後はもう言葉を発することなく夕刻に亡くなった。

(蔦重は)丙辰 寛政8(1796)年の秋に脚気が悪化し危篤に陥ったが、いったん回復し、持ちこたえた。しかし寛政丁巳 同9(1797)年5月6日、いよいよ最期のときを迎え、夕刻に息を引き取った——。

「もう人生は終わったはず」だから「早く逝かせてくれ」と思っていたのか、「意外と俺ってしぶといね」と自らの死を笑いのネタにしたかったのか、どちらだったか知る由もありませんが、後者の方が蔦重らしいですね。

「書をもって世を耕す」を標榜して生きた江戸出版界の風雲児・蔦屋重三郎は、こうして世を去りました。

次々と新ジャンルに進出していった山東京伝

蔦重とゆかり深い文士・絵師の中でも、寛政3(1791)年に共に幕府から罰せられた山東京伝は、蔦重と濃い付き合いをした男でした。ただしこの処罰——俗に「山東京伝の筆禍(ひっか)事件」と呼ぶ——には相当懲りたようで、以降、作風を変えていきます。

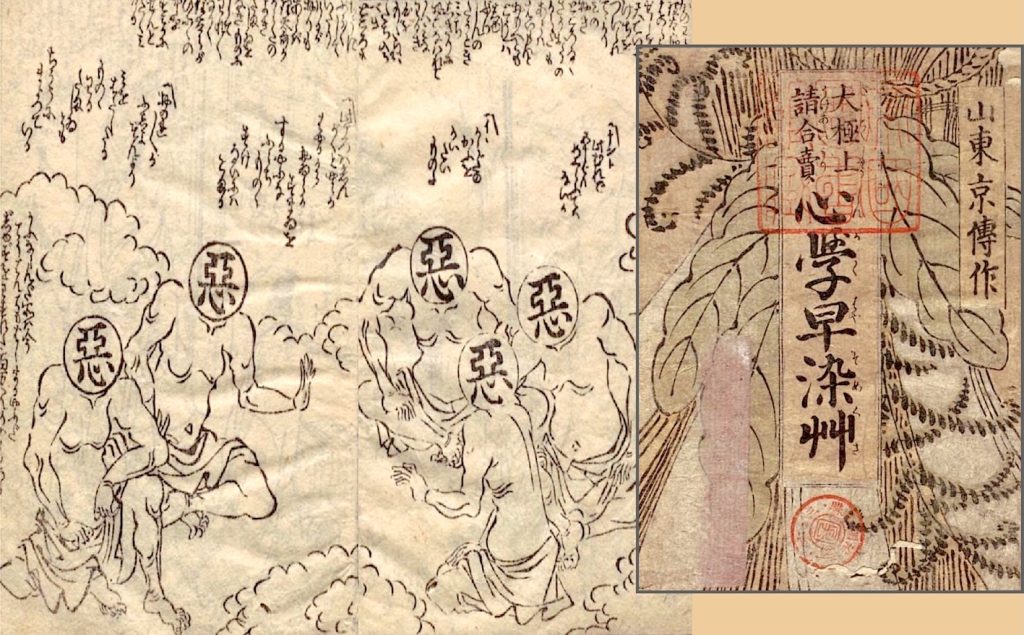

具体的には、それまで率先して洒落をきかせ、社会を皮肉っていたにもかかわらず、そうしたことを「戒めよう」と言い始めます。その作品が『世上洒落見絵図』(よのなかしゃれけんのえず)です。世の中を斜め上から眺めて嘲笑したところで、末は行き詰まるだけ——そんな教訓を提示した戯作です。

蔦重はこれまでの作風を変えず、遊郭を舞台とした好色本などを執筆してほしかったのでしょうが、そうした本を出すのはもう危険であり、また社会も受け入れてくれない、そんな空気を感じ取っていたのでしょう。そこで教訓をテーマとした物語を上梓したのです。

京伝は時代の転換期を蔦重と同等か、またはそれ以上に敏感に察知できる、頭の切れる人だったのかもしれません。

一方、筆禍事件によって京伝の知名度は飛躍的に高まったそうです。曲亭馬琴が著した京伝の評伝『伊波出毛乃記』(いわでものき)には、「京伝の名は童まで知らざるはなし」とあります。

そこでいっそのこと、名が売れたメリットを活かしてしまえとばかりに、スタイルの多様化をさらにはかります。

蔦重が没したのちの寛政11(1799)年、勧善懲悪をテーマとした読本(よみほん)『忠臣水滸伝』を刊行。これは『忠臣蔵』と中国の『水滸伝』を合体させた奇抜な着想の小説で、京伝の“読本転向第1作”として注目されました。

次に、従来は複数の「巻」にわたっていたものを「合わせて1冊」にする合巻(ごうかん)にも着手。合わせただけあって長編で、内容は『敵討両輪車』(かたきうちふたつぐるま)の仇討ちなど、これも洒落や皮肉と距離を置いていました。

“考証随筆”と呼ばれるジャンルにも進出します。服装・風俗・道具・行事などを広範囲にわたって紹介した『骨董集』は、京伝の考証随筆の代表作となります。

博識であると同時に“転んでもただでは起きない”、したたかさを併せ持っていたとわかります。

独立独歩で地位を築いていった変わり者の才人・曲亭馬琴

大河ドラマの時代考証を務めた山村竜也氏によると、滝沢瑣吉(たきざわさきち)、のちの曲亭馬琴は、周囲とコミュニケーションをとるのが難ありの人物だったそうで、実際に『べらぼう』に描かれたような傍若無人なキャラクターだった可能性はあります。

ひと口でいえば極めて面倒くさい男——そんな馬琴も、蔦重には親しみを持っていたらしく、蔦重が死んだ日の記憶を『自撰自集』(歌・句の書留)に残しています。

寛政九年五月六日耕書堂唐丸悼亡

夏菊に むなしき枕 見る日かな

馬琴は訃報を聞いて駆けつけ、主(あるじ)を失った枕を目の当たりにしたのでしょう。虚無感と悲しみが伝わってきます。

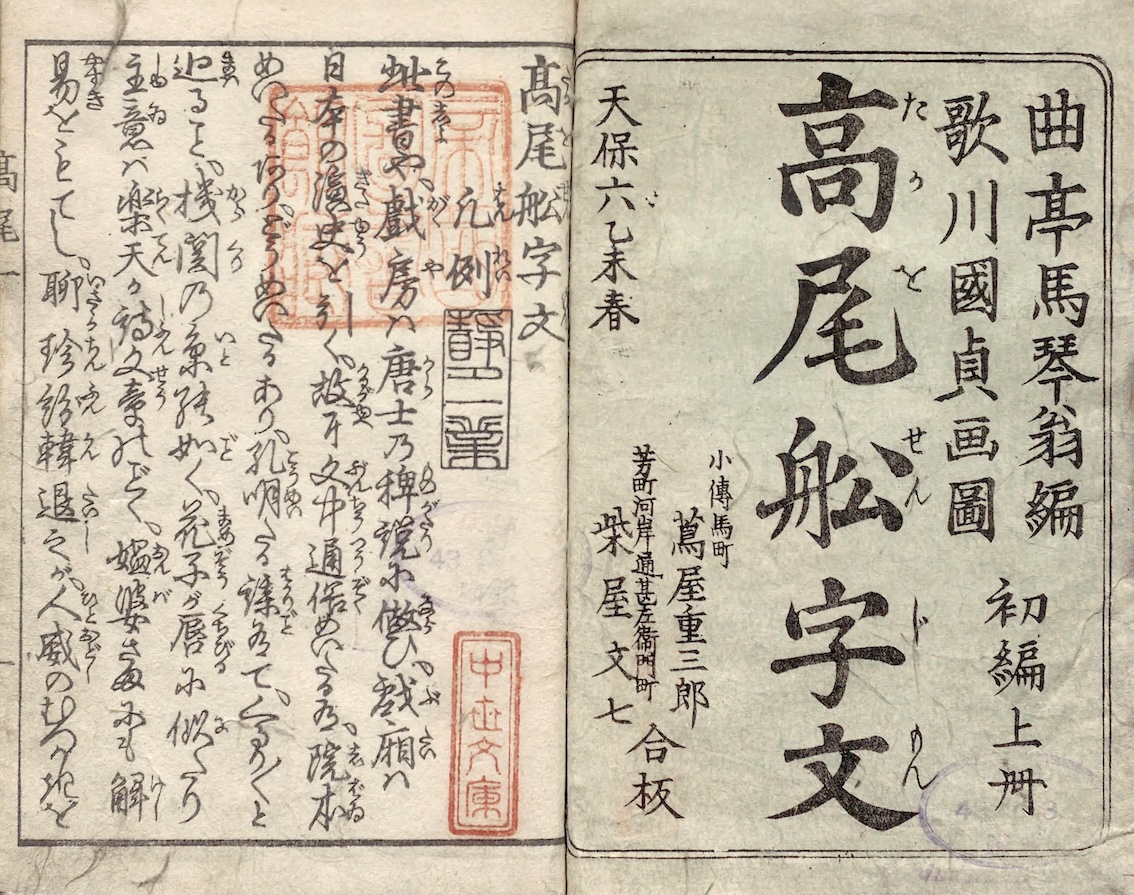

馬琴にとっては恩人でした。出世作『高尾船字文』(たかおせんじもん)の版元は耕書堂。仙台藩の内紛として名高い「伊達騒動」と中国の『水滸伝』を合わせた読本で、馬琴が作家としてひとり立ちを果たした記念碑的な作品でした。

しかし蔦重死後は、できるだけ人と会わずに引きこもって執筆する、生来の変わり者キャラクター全開となり、独立独歩の個性的な歩みを始めます。

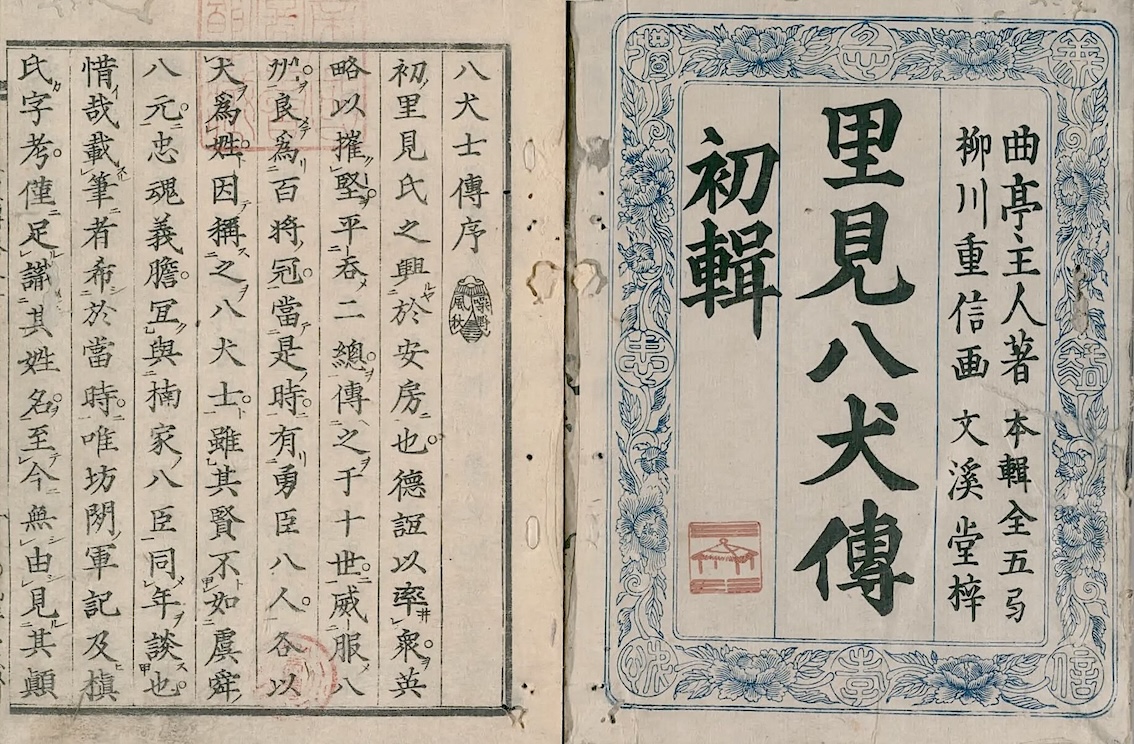

葛飾北斎が挿絵を担当した『椿説弓張月』(ちんせつゆみはりづき)は、鬼才同士の共演として話題になりました。平安時代の武将・源為朝(みなもとのためとも)と琉球王朝の秘史を合わせた読本で、文化4(1807)〜8(1811)年にかけて刊行された全5編29冊の長編です。これが長期シリーズを何年にもわたって執筆するケースの先駆けとなり、『南総里見八犬伝』に結実することになるのです。

馬琴は蔦重のもとから羽ばたきながら、他人とあまり交わらず、長い年月を通じて作品を熟成させる“自分らしさ”を確立していった作家でした。そうした個性は、蔦重でさえコントロールがきかないほど強烈だったといえるかもしれません。

“ポスト京伝”として蔦重が期待を寄せた十返舎一九

馬琴と入れ替わるように耕書堂に転がり込み、居候を決め込んだ重田貞一(しげたさだかつ)、のちの十返舎一九は、戯作者と絵師の二刀流をこなす器用さが山東京伝と似ており、おそらく蔦重が“ポスト京伝”として期待をかけた人物だったと考えられます。

耕書堂からのデビューは寛政6(1794)年、京伝著の滑稽本『初役金烏帽子魚』(はつやくこがねのえぼしうお)に寄せた挿絵です。歌磨や京伝とは異なる、素朴な筆使いが味わい深い絵でした。

さらに翌年には『心学時計草』(しんがくとけいぐさ)など、3冊の黄表紙を手がけます。

『心学時計草』はある遊女を主人公としています。彼女のもとに12人の客が押し寄せたため、1人一時(2時間)×12人=1日かけてあしらっていくという、滑稽な内容で、本来、こうした作風は山東京伝の十八番でした。ところが前述の筆禍事件以来、京伝は蔦重の元から黄表紙を刊行するのを避けており、実際、寛政7(1795)年に京伝作の黄表紙は出ていません。そこで蔦重は一九を、京伝に代わるヒットメーカーに育成しようと考え、あえて遊郭モノを書くよう助言したと思われます。

しかし、蔦重は一九が人気作家となるのを見届けることなく、世を去りました。代表作『東海道中膝栗毛』がシリーズ化されるのは享和2(1802)年、蔦重が没した5年後です。

蔦重と一九の縁は、意外な形でもつながっています。蔦重は寛政3(1791)年から、江戸地本の販路を上方に求め始めていました。『べらぼう』で蔦重が須原屋市兵衛(すはらやいちべえ・里見浩太朗配役)に「書物問屋の株を持ちたい」と持ちかける場面がありましたが、あれは書物問屋仲間に加わり江戸以外にも販路を広げようという戦略で、これが蔦重の死後、他の版元たちによって継承・発展していきます。

そして、「江戸→上方への販路」に最初に乗った戯作が『東海道中膝栗毛』でした。一九は蔦重が没したあとも、彼からの恩恵を知らず知らず受け取ることになるのです。蔦重の“親心”のようなものを感じます。

蔦重と歌麿は愛憎相半ばの複雑な関係だった

さて、最後はやはりこの人で締めましょう。喜多川歌磨——蔦重と最も蜜月関係にあった稀代の絵師です。

『べらぼう』では、いったんは蔦重を見限った歌磨が、妻のていの依頼に応じて耕書堂に戻り、他のクリエイターたちとチームを組んで東洲斎写楽の役者絵を生み出すという設定になっていました。

これはもちろん演出上のフィクションです。実際の歌磨は写楽に対抗心を燃やし、あえて蔦重に近寄らなかったといわれています。歌磨が蔦重のもとでまた絵を描き始めるのは写楽シリーズが終了したのち、寛政6(1794)年の正月以降でした。『当時全盛美人揃』(とうじぜんせいびじんぞろい)と銘打った、吉原の遊女が座った姿を膝の上から描いた七分身の絵で、写楽の大首絵と異なる作品を世に問おうとの意欲が見てとれます。

続いて寛政7(1795)年、傑作と誉高い『青楼十二時』を発表。遊女たちの24時間を、一時×12枚に描き出した力作で、特にあまり知られていない遊女の「昼の姿」が注目を集めました。

蔦重は、金箔を細かい粉状にした金砂子(きんすなご)を使い、『青楼十二時』を豪奢に仕上げました。歌磨の復帰を歓迎したい気持ちを、精一杯表したのかもしれません。

こうした蔦重の思いを、歌磨がどう受け止めたかは推測するしかありません。ただ、蔦重と歌磨の間には複雑な愛憎が横たわり、完全に氷解しないまま蔦重の死を迎えたと、筆者は見ています。

蔦重没後は男女の性行為を描いた春画や艶本も手がけ、依頼主となる版元も膨大な数に及び、濫作に陥ります。出来の悪い作品も増えたようです。

さらに文化元(1804)年、豊臣秀吉の醍醐の花見を題材にした『太閤五妻洛東遊観之図』(たいこうごさいらくとうゆうかんのず)が幕府の摘発を受け、手鎖50日の刑を受けました。山東京伝が筆禍で受けた罰と同じでした。

当時は、織田信長や豊臣秀吉の時代に実在した武将を絵に描くのを禁じられていたのですが、歌磨は太閤秀吉や、花見に参加した淀殿の名前まで記してしまったのです。いったい歌磨に何が起きたのでしょう。

思えば蔦重も、生前に身上半減の過料を幕府から受けていました。蔦重と歌麿の生涯は、愛憎を超えてどこかシンクロしているように映ります。

歌麿はその2年後、文化3(1806)年に没します。彼の生涯を見れば蔦重と組んでいた時期が最盛期だったのは明らかです。才能ある者同士が近づき過ぎると、近親憎悪のような複雑な感情を抱きつつ、結局最後は同じ道をたどる——2人はそんな宿命にあったのかもしれないと、思えてなりません。

参考資料: 『新版 蔦屋重三郎』松木浩 講談社学術文庫、『蔦屋重三郎 江戸のメディア王と世を変えたはみだし者たち』山村竜也監修 宝島社新書、『「蔦重版の世界』鈴木俊幸 NHK出版新書、『山東京伝 滑稽洒落第一の作者』佐藤至子 ミネルヴァ書房、『蔦屋重三郎』鈴木俊幸 平凡社新書

アイキャッチ画像:(左)曲亭馬琴作の傑作長編『南総里見八犬伝 9輯98巻 第一輯巻一』の巻頭を飾る「伏姫」の挿絵、国立国会図書館所蔵/(右)喜多川歌麿の代表作『女人相十品・ポッピンを吹く娘』出典:ColBase