死者の肉片を味わう僧や、ミイラさながら土の裂け目から出てくる狂気的な女といった奇怪で奇妙なお話が収められている『新著聞集(しんちょもんじゅう)』。

江戸時代中期に刊行されたこの説話集は、身近なものに怪異を見ていた当時の人びとの姿を浮かび上がらせます。

江戸の時代には、神話や伝説の総称である〈説話〉を題材に数々の文学的作品が生みだされました。背景にあったのは妖怪や怪異などの在りかたが大きく変化したことです。神への祈りが薄れていったこともそのひとつかもしれません。

今回は『新著聞集』のお話を紹介するとともに、怪異を見つめる江戸の人びとの心情を探ってみます。

『新著聞集』ってなに?

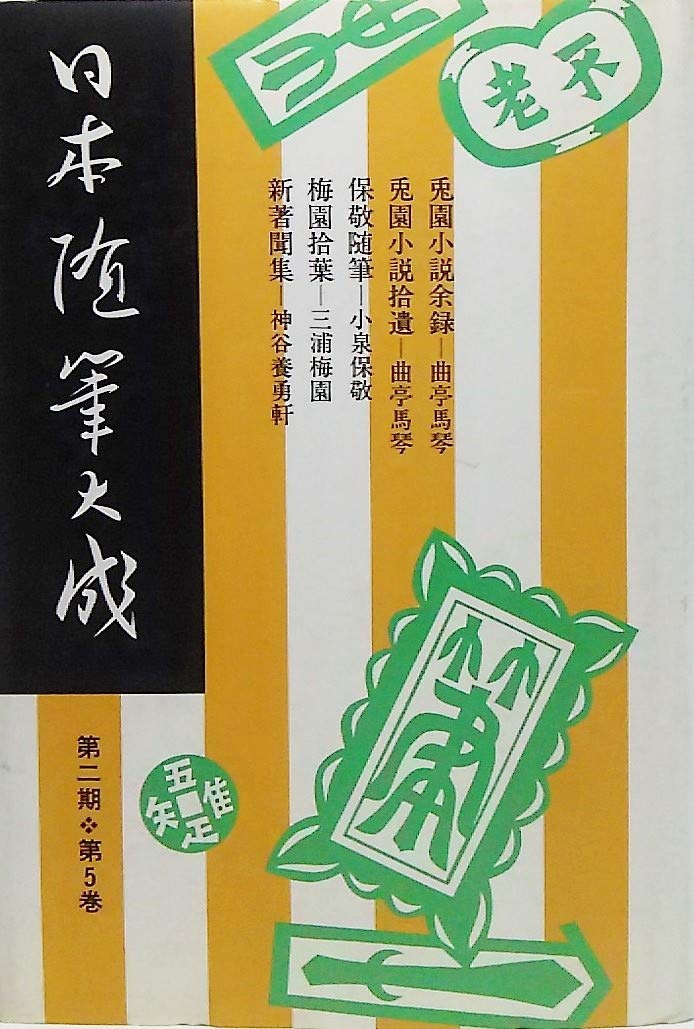

日本各地の奇談・珍談・旧事・遺聞を集めた『新著聞集』は『古今著聞集』に影響を受けた説話集です。

刊行されたのは江戸時代中期(一九七四)。編集したのは紀州藩士の神谷養勇軒という名のれっきとした武士だとされています。

本書は、奇怪編・報仇篇・執心編・寃魂編・才智編……と一八もの項目があり、三七七話から成り立っています。説話とはいえ叙事的で伝奇的な要素も含んでいて民衆的な側面もあるので、読み進めていくと当時を生きた人びとの考え方や嗜好、さらには信仰などを見ることができます。

怖さと霊妙さとを兼ね備えた、独特の魅力を楽しめる『新著聞集』。中身をすこし紹介しましょう。

死者の肉は禁断の味?

次に紹介するのは、仏がわであるはずの僧が禁断の肉の味に魅了されるというお話です。

ある日、江戸の増上寺に亡骸が運びこまれました。

今夜にでも葬式を出したいので支度をお願いしたいとの応対にでたのは、剃りあげた頭が美しい若い僧。葬式に慣れた若い僧は、さっそく剃髪と沐浴の準備を始めます。剃髪のためにカミソリを持ち、死者の髪を剃りはじめた若い僧でしたが、なんのはずみか手許を狂わせてしまい、死者の頭の肉をすこし切り落としてしまいます。焦り、上目づかいに施主一家の様子を窺うも、さいわい彼らはうなだれていて僧の失敗に気づいていません。若い僧はとっさに切り落とした死者の肉片を自分の口に放りこんでしまいました。

何食わぬ顔でカミソリを当てながらも、若い僧は肉片をどうしたものかと口のなかで舌を動かしてます。

すると、ある衝撃が若い僧を襲いました。

なんと、得もいわれぬ禁断の味。香りといい、味といい、歯ごたえまでもが素晴らしく、つい肉片を呑みこんでしまいました。その日から、若い僧はあの肉をもう一度食べたい衝動にかられるようになります。そしてついに墓地を荒らしては屍肉を食べるようになってしまいました。

そのことに気づいた住職が咎めると、若い僧は「人との交わりを絶ち山に籠ろうかと存じます」と懇願して寺を出ていきました。しかし、その後の若い僧の足取りは知れません。

僧はどうして鬼になってしまったのか?

妖怪が人を食らうというお話は昔話にもありますが、禁断の味に魅せられた若い僧の話はちょっと様子がちがいます。なぜなら、本来ならは仏側であるはずの僧が、死者の肉を欲するのですから。それも、まるで鬼となったかのように。

こうした話の設定が生まれたのには仏教(僧)の権威が否定されはじめたという時代的な背景が関係しているかもしれません。

江戸の檀家制度は、徳川幕府が設けた檀家制度の名残です。

戸籍係を担うようになってからの寺は、経済的な保護を与えられるも、仏教僧としての権威は否定されるようになってしまいます。「葬式仏教」の誕生です。

無力化された仏教に代わって受け入れられたのは世俗社会の道徳としての儒教でした。人びとは道徳に見合う良心的な生き方を求めたのです。

また、江戸時代の中期は神=仏信仰が生まれて五百年以上が過ぎた頃でもあります。

こうした理由が重なり、僧の権威が下がり、鬼に化すというイメージが引き出されたのかもしれません。

許せない!夫を死なせるほど執念深い妻の怪異話

武士から医師に職を転じた男。死ぬほどの嫉妬で苦しんだ妻。江戸の人びとは死霊をどのように見ていたのかが分かるお話です。

あるところに、武士に見切りをつけて医者になった男がいました。

男には気立てのいい妻がいましたが、子はいません。江戸で働かないかとの誘いに心動かされた男は、妻に見送られて意気揚々と江戸へ向かいます。半年が過ぎたころ、男はある女と馴染みになり、一緒に暮らすようになりました。他の医師たちが心配するも、すでに男には妻を思いやる気持ちが無くなっていたのです。

その頃、夫の戻りが遅いのを心配した妻が江戸に使いの者を出しました。使いの者は帰ってくると、男が女と暮らしていること、妻とは離縁するつもりだということを伝えます。

しかも江戸の女は男の子を授かっていました。しかし子どもはすぐに病死。二人目、三人目も同じでした。ひょっとしたら妻の怨念かと怖気づいた男ですが、そんな折、妻が死んだとの報告が届きます。彼女は嫉妬のあまり病床に伏せ、そのまま他界してしまったのです。不憫に思った男が妻の墓前に花を供えていると、突然、卒塔婆が倒れ、地鳴りが起こり、土が割れてその裂け目から妻が現れます。妻は男に取り憑き、男は苦しさのあまり体をぶつけたり高笑いをしたりという狂乱を演じます。やがて、男は狂い死にしてしまいました。

江戸時代の怨霊信仰

執念深い妻の死霊が成仏できずに夫を狂死させるというこのお話は、当時の〈怨霊信仰〉を彷彿とさせます。

死者の霊魂が〈仏〉として信仰されるようになったのは、平安時代の末期からです。

平安時代も十世紀半ばになると、それまで日本で描かれてきた怨霊とは違う姿で描かれるようになっていきます。怨霊の激しさが格段に高まり、なにより復讐を正しいとする怨霊が現れるようになるのです。

現代社会でも復讐は良しとはされていませんが、この時代、復讐を正当化したのは菅原道真の怨霊だと言われます。朝廷の権力闘争に巻きこまれた道真は、陰謀にあった末に大宰府へ流され、二年後に憤死します。

言い伝えによると、その数年後の道真夏の夜、道真の霊が仏教の師のもとへあらわれて怨みを復讐で晴らすことを告げたそうです。しかも自分は天帝の許しを得ており、神がいさめることはないと語ったのです。

神が復讐の許可を与えたと言うのは興味深い点です。というのも、これでは仏はまるで神の上に立つ存在であるかのように聞こえませんか。

そんな最中、都に疫病がはやります。しかも大きな落雷もあり、多くの人が亡くなりました。

これを受けて、人びとは理不尽に人を死に追いやると霊が怨みをもって現れるのだと、つまり復讐されても仕方ないと考えるようになったのです。

さいごに

『新著聞集』には、ほかにも不思議で奇妙な話がたくさんあります。

特定の時代に生まれた作品の本当の意味を理解するには、当時の人びとの立場になってみることが大切です。

たとえば、葬式をあげる習慣は檀家制度が設けられる江戸時代を待たなければなりませんでした。

それまでは、一般の人びとのあいだでは死んだ者は洞穴などに捨てられたりするのが普通の行為だったと言います。

その時代の宗教的な事情、人びとの暮らしぶりを知ると、物語はぐっと深みを増して、読者を惹きつけるようになるでしょう。これを機に、ぜひ『新著聞集』を読んでみてください。これまで読んだことのない不思議な話に出合えるはずです。