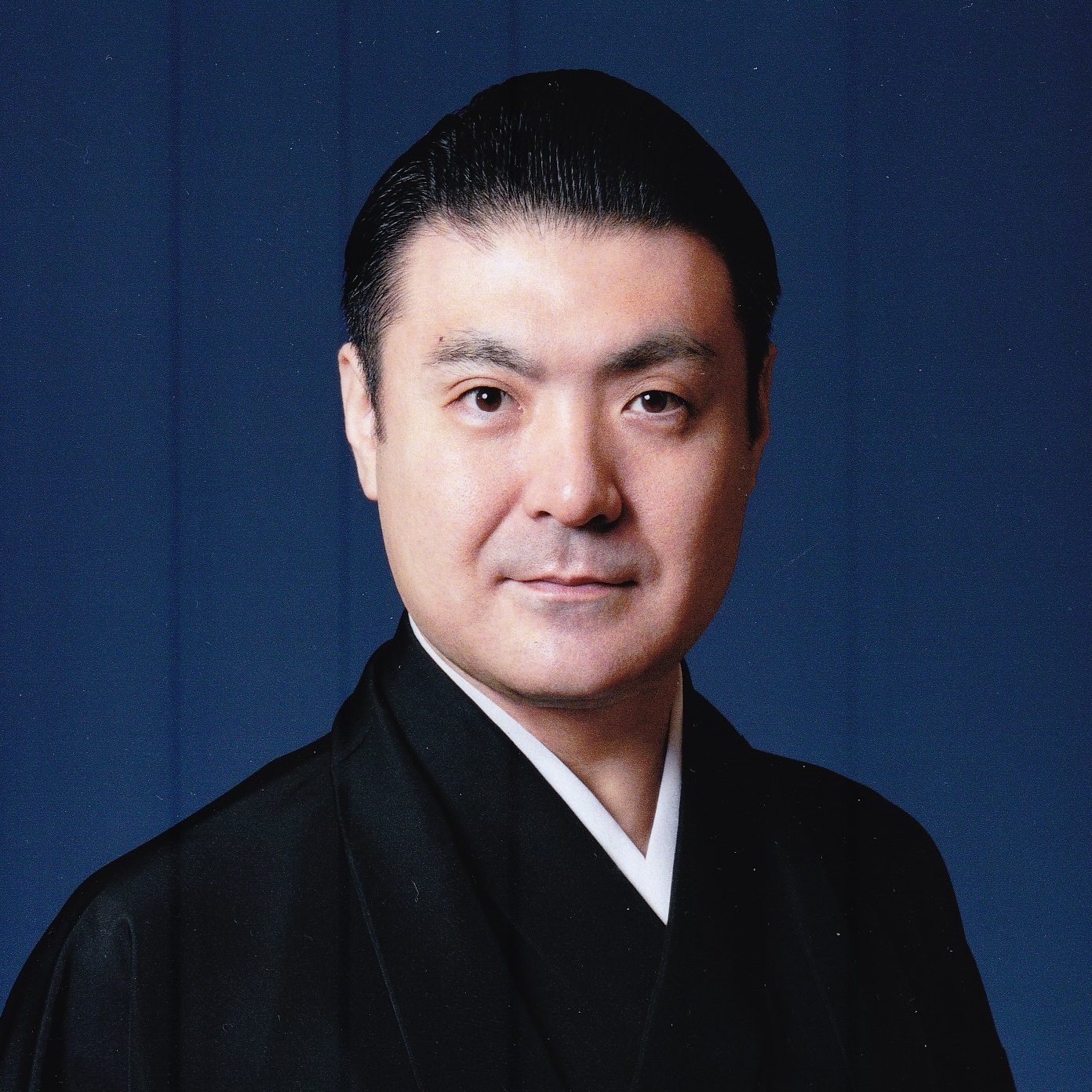

▼文楽への真摯な思いが伝わる【文楽のすゝめ 四季オリオリ】最新回は、コチラ

半地下にある隠れ家のようなカフェ

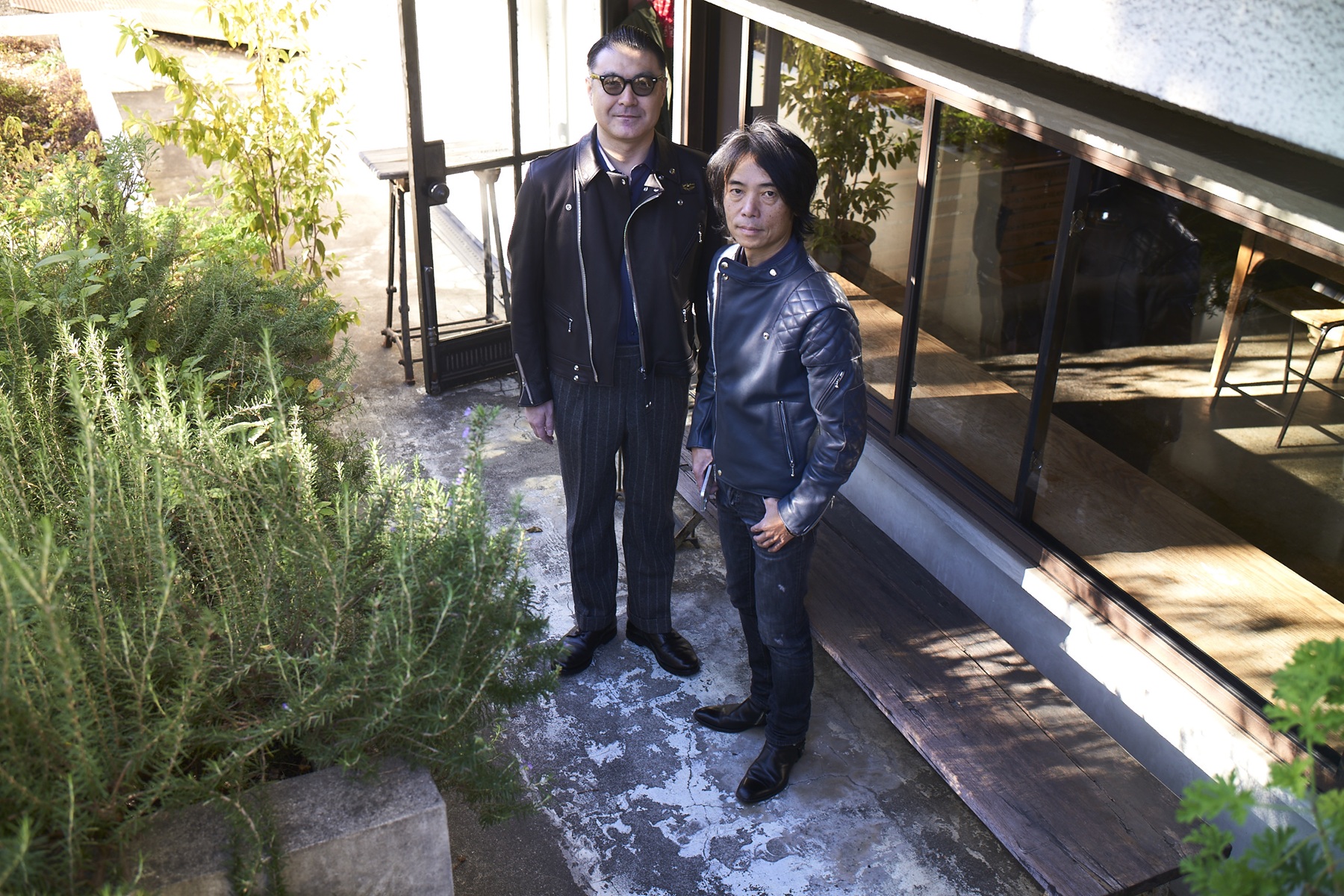

今回お邪魔した「DOWN THE STAIRS(ダウンザステアーズ)」は、話題のショップや注目のレストランなどが立ちならぶ南青山にあります。運営しているのは、ショップ兼ブランドを展開している「ARTS&SCIENCE」で、その代表を務めるソニア・パークさんと織太夫さんは長いお付き合いなのだそうです。

「お店をオープンするずっと以前からお世話になっていますね」。店内にある食器やポットを見ると、「あ、これも、これも家にある」と織太夫さん。ソニア・パークさんが広告や雑誌でスタイリストとして活躍されておられた頃から、ファッションや身の回りの洗練されたものを伝授する、織太夫さんにとってメンターのような存在のよう。

お店は店名通り、階段を下がった半地下にあります。窓側の席は柔らかい日差しが心地良く、目の前の緑が楽しめます。織太夫さんはこの席がお気に入りで、コーヒーやカレーなどを召し上がるのだそう。「お気に入りのメニューは、ありますか?」とお聞きすると、「ヴィクトリアケーキ」と答えが返ってきました。イギリスで誕生した伝統的なスポンジケーキがお好みで、お店の味を再現するべく、自宅でも作られるほどだそうです。

長い年月をかけて揃えたオリジナルグッズ

「これ、ちょっと見てください」とバッグから取り出した革製品の数々。「これは、ARTS&SCIENCEの商品に、織太夫の紋を入れてもらったものなんです」※とテーブルに広げると、「あー懐かしいですね」とお店の方も反応。1つずつ長い年月をかけてそろえただけに、どれも愛着があるようです。

楽屋に入る時に持参しているという小ぶりのバッグには、漢方薬やハンドクリームなど、日常に使用しているものがぞろぞろ。頭痛持ちと話す織太夫さんにとって欠かせない三十三間堂の頭痛封じのお守りも、しっかり入っていました。

コートに合わせたヴィンテージバンダナの赤が映える

和樂web編集長・鈴木 深(以下編集長):今日着ておられるモッズコートも素敵ですね。

竹本織太夫(以下織太夫):これは、PARKA SHELL M-1951です。

編集長:タフなミリタリーコートに上質なフランネルのパンツ、さらにピリリと赤を効かせた首元が鮮烈ですね。巻いておられるバンダナは、ヴィンテージでしょうか?

織太夫:そうなんです。50~80年代のヴィンテージのバンダナを、繋げてストールのようにしています。同じ柄ではないのですが、それもかえっていいかなと思いまして。このライダースジャケットに赤いバンダナストールを巻いていると、仮面ライダーみたいと言われますね(笑)。

編集長が唸るライダースジャケットのコーデ

編集長:ライダースジャケットの素材は、鹿革ですか?

織太夫:はい。これは、奈良で明治時代から鹿革のなめしをやってくれる「藤岡勇吉本店」というお店がありまして、そこにお願いしたものだそうです。ディアスキン(牝鹿革)の、あえて光沢や艶を出す最終工程をしていなくて、革の風合いをそのまま活かしたマット仕上げにしています。しばらくは、この感じで楽しもうと思っていて。ポーランドから届いた鹿革を奈良でなめして、ロンドンのルイスレザー※1へ送って製作されたと伺いました。

編集長:ルイスレザーは、革の持ち込みは普通は受け付けていないですよね。

織太夫:そうですね。別誂で特別にお願いをして、作ってもらいました。仕立ての時に、オリジナルから着丈を2センチ5ミリ短くしてもらって袖丈は3センチ長くしてもらっています。ちょっと短いと思いませんか?

編集長:え!?そうなんですか。

織太夫:いつもスーツではパンツの股上を浅くしているんですが、今回は深くしているので、そのバランスを取ろう思いまして。

編集長:なるほど、中に着ているのは、ドレスシャツですよね。

織太夫:そうなんです。20年ぶりぐらいで着ました。コットンポプリンなのですが、あえて洗濯機で洗っていて、黒蝶貝のボタンが少し欠けた感じになっているのも気に入っています。シャツとラムウールフランネルのトラウザーズを合わせて、かっちりとしたジャケットみたいにライダースを着てみたくて。

編集長:本気のバイカーたちのための、これまた本来はタフなライダースジャケットに、あえてオーセンティックなフランネル素材のパンツをあわせる力技…いいですね、ヤバイですね。

織太夫:いつもだったら、カーゴパンツとかジーンズと合わせるんですけど、この冬はこんな風に着ようと思っています。

こだわりのトラウザーズの超絶技

織太夫:今年の夏はプライベートではグルカパンツ※2のショートパンツと革のサンダルをよくはいていたんですけど、大人っぽくて気に入ってしまい。なので冬のトラウザーズもグルカ風にしてもらいました。

編集長:なるほど、かっこ良いですね。プリーツはワンタックですね。

織太夫:はい、ツータックにせずに深めのワンタックにしています。そして両方にグルカパンツみたいにベルトがあると、着替えの時とかに大変なので、グルカパンツ風に両方アジャスターが付いています(笑)。

織太夫:パンツの後ろの裾を、わからないぐらいに、少し長くしているんです。えーっと、なんていうやり方だったか…。

編集長:モーニングカット※3ですね。

織太夫:そうです、そうです。

編集長:ほんの少し斜めのカットをすることによって、前裾が少し上がったエレガントなスタイルになっていますね。ゆったりとした感じで、ダブル幅も深めですね。

ライダースジャケット×ダウンベストは織太夫さんならでは

織太夫:実は、同じディアスキンで「藤岡勇吉本店」でダウンベストもあるんですよ。もう少し寒くなったら、このライダースジャケットの上同じディアレザーのダウンベストを着ようと思っていて。全部ボタンを閉じてダウンベストを着ると、同じ素材だから一体化するんですよ。ライダースの上に何か着るってないじゃないですか。

編集長:一応反則です(笑)。

織太夫:そうでしょ? でも、かっこいいんですよ。

編集長:ライダースの上にマウンテンコートとかを羽織る人はいますね、数少ないですけど。でもさすがにベスト重ねる人はいないですね。織太夫さんだからこその着こなしですね。

おっと!編集長の解説は外せない!?

はい、今回も「編集長の勝手に着こなし解説」のお時間です。対談の中でファッションのことは、もうだいぶ話していますが、もちろんこれで終わるはずがありません。さらにさらに掘り下げていきます。今回の着こなしのキーワードは「掟破り」。のっけから織太夫さんはライダースジャケットの上にコートを羽織る、というハイパーモードな暴挙(笑)に出ています。これは普通の人はやってはいけません。のるかそるか、です。常識的に見れば「変な人」という烙印を押されますが、織太夫さんは「ただならぬオーラ」を全身から漂わせつつ周囲を圧倒し、見る人は「あ、この御仁は常識は通用しないスゴイお方なのね」と黙るしかない、という図式です。

「ルイスレザー」のライダースジャケットの上に羽織っているモッズコートはもともとは米軍が開発した極寒地用の野戦コート、M-51です。これをかつてロンドンのロックアーティストが細身スーツの上に羽織ったことで、ピカデリー界隈の悪いお兄ちゃんたちの間で爆発的に流行し、のちにモッズコートと呼ばれることになったタフなアイテムです。もちろんわれらが太夫は、型にはまったモッズファッションなどやるはずもなく、これを普通にアメカジ風に着て満足するはずもなく、まずはさりげなくヴィンテージの赤いバンダナをあわせて、どことなくロックな風情をにおわせます。コートの下には、まさかのライダースジャケット。しかも素材はやわらかいディアスキン(鹿革)というラグジュアリーっぷりです。

そしてさらに! あわせたボトムは、たっぷりしたグレーフランネル・ウールの、このうえなく上品なチョークストライプのトラウザースです(ここがポイント!!)。たっぷり肉厚な最上級のグレーフランネルは、イギリスの「FOX」社の生地をセレクト。ちなみにこの「FOX」社は1772に創業した超老舗の生地メーカーで、上流階級の紳士たちを長年にわたって魅了し続けてきた、スーパーレジェンドな存在です。でも、考えてみてください。バイカージャケットやモッズコートは、いうならば「反骨の象徴」であり、「暴力のにおい」であり、「反体制の旗印」です。上流階級の紳士たちとはまったく相容れない、いうなれば真逆な存在です。そんな不良なにおいプンプンのジャケットにあえて上流階級のジェントルマン的トラウザースをぶつけるなんて力技は、普通の人には思いつきません。そして絶対に着こなせません。まさしく織太夫さんだからこそ!の「ルール無用スタイル」なんです!

それにしても ここまで「掟破り」な、やりたい放題のコーディネートでありながら、今回も色あわせはあくまでシックです。おそらく遠くからぼんやり見ている人は、このコーディネートのヤバさには気づかないでしょう。織太夫さんお得意の「遠目に普通、近づくと危険」なスタイルは、さらに磨きがかかっている模様です。

ちなみに織太夫さんは、このライダースジャケットと同じ素材で、ダウンベストも作った、との情報(前出)があります。まさかまさか織太夫さん、そのダウンベストを本気でライダースジャケトの上に重ねるなんて、そんなすさまじく振り切った暴挙にはでないですよね …。ディアスキンのライダースの上に、さらにディアスキンのダウンベスト …。まさかな~さすがにそれはないよな~、濃すぎるやろ~、いやいやいや織太夫さんならやりかねない 、とはいえ掟破りが過ぎるだろ~…。そのコーディネートを妄想すると、もう夜も眠れません。

文・構成/ 瓦谷登貴子 撮影/ 篠原宏明

取材協力/DOWN THE STAIRS