江戸の僧侶・良寛和尚は、詩歌や書に優れ、多くの和歌や漢詩を残しました。純真で高貴な精神に溢れた書は、人間的で、見る者の心をなごませてくれます。今回は、良寛さんが書いた作品10をご紹介。そこに潜む純粋でナイーブな人柄をひもときます。

6 寂しがり屋の一面も…

良寛さんは、詩歌を詠んだり、書道に打ち込んだり、好んで「一人遊び」にいそしんでいたことは知られています。が、寂しがり屋の一面もあったようです。

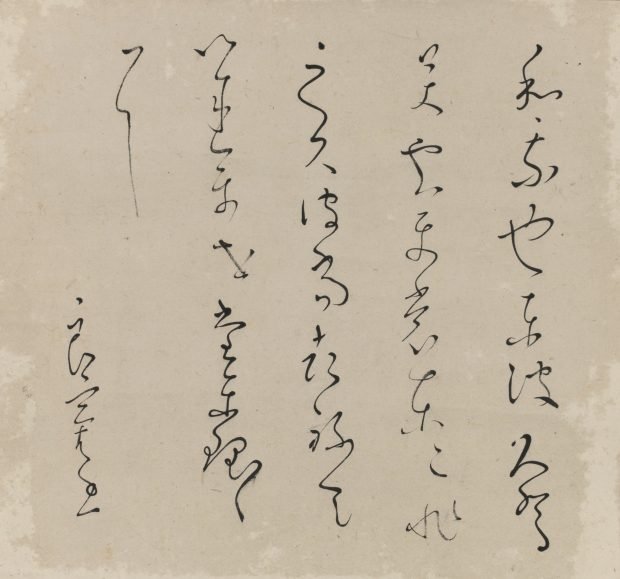

「和歌 わがやどは」縦26.8×横28.8㎝

「和歌 わがやどは」縦26.8×横28.8㎝

ときに人恋しくなることもあったようで、そんなときは、友人に来訪をうながす和歌を送っています。

「わが宿は国上山もと恋しくば 尋ねて来ませたどりだどりに」これは、良寛さんが国上山の乙子神社草庵に住んでいたころの和歌幅です。托鉢で立ち寄った家で揮毫したものと思われ、そこの主人に庵を訪ねてきてほしいと詠んでいます。「古今和歌集」の中に「わが庵は三輪の山もと恋ひしくばとぶらひ来ませ杉立てるかど」という歌がありますが、その和歌の影響を色濃く受けています。歌の末句の「たどりたどりに」という繰り返しの表現に、良寛さんらしい温かみが感じられます。

7 偽りのない子供、と遊ぶ

良寛さんに生きる力を与えたのは、子供たちでした。托鉢をした後、子供たちと手鞠などをして遊ぶ時間はかけがえのないひとときでした。

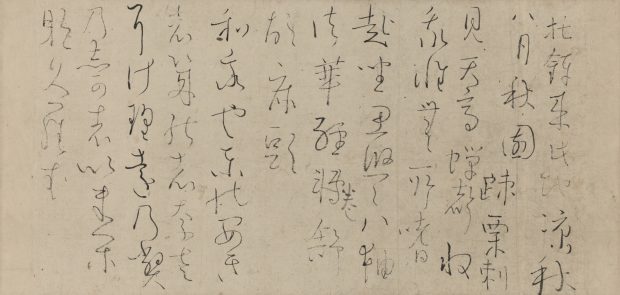

「和歌 こどもらと 他」縦15.9×横48.9㎝

「和歌 こどもらと 他」縦15.9×横48.9㎝

良寛さんが行くところには、子供らが群れをなしてついてきます。一緒に花を見に行ったり、手鞠やハジキをしたり、草相撲やかくれんぼをして遊びました。ある人が「どうしてそんなに子供が好きなのか」と良寛さんにたずねると、「子供は真であって、偽りのないのが好きだから」と答えたそうです。純真を大切にした良寛さんの胸中がうかがえます。

さて、この書は阿部家特製の竹葉刷りの料紙に、良寛さんと阿部定珍(さだよし)が唱和の和歌をしたためたものです。定珍は良寛さんを初期から庇護した人物で、若いころは江戸で大村光枝に和歌を学んだ文人でした。一首目の良寛さんの和歌は、9月に阿部家を訪れたとき、定珍の子供らと夜遅くまでハジキをして遊んだ様子が詠まれています。仮名はとても楽しそうに書かれていて、円熟した趣があります。

8 実は忘れん坊だったらしい

寛政2(1790)年に国仙和尚から修行の修了証明書ともいうべき「印可の偈」と共に杖をいただいた良寛さん。ところが、なんとその大切な杖を出先に忘れたことがありました。

「漢詩一篇 和歌一首 托鉢来此地」縦15.6×32.3㎝

「漢詩一篇 和歌一首 托鉢来此地」縦15.6×32.3㎝

また、托鉢には人々から喜捨(きしゃ)される米や銭を入れる鉢の子を必ず手に携えていましたが、野の花摘みに夢中になって、鉢の子を忘れてしまうこともあったようです。「道のべの菫(すみれ)摘みつつ鉢の子を 忘れてぞ来しその鉢の子」と、和歌にも詠んで悔やんでいます。良寛さんは、あまりに忘れ物が多いので、自身で「携帯品リスト」をつくり、出立のときには持ち物チェックをしていたようです。

この漢詩は、秋の一日托鉢に出かけたときの作。秋萩の花を和歌に詠んでいますが、このあと忘れものはなかったでしょうか…。

9 尊敬するのは国仙和尚

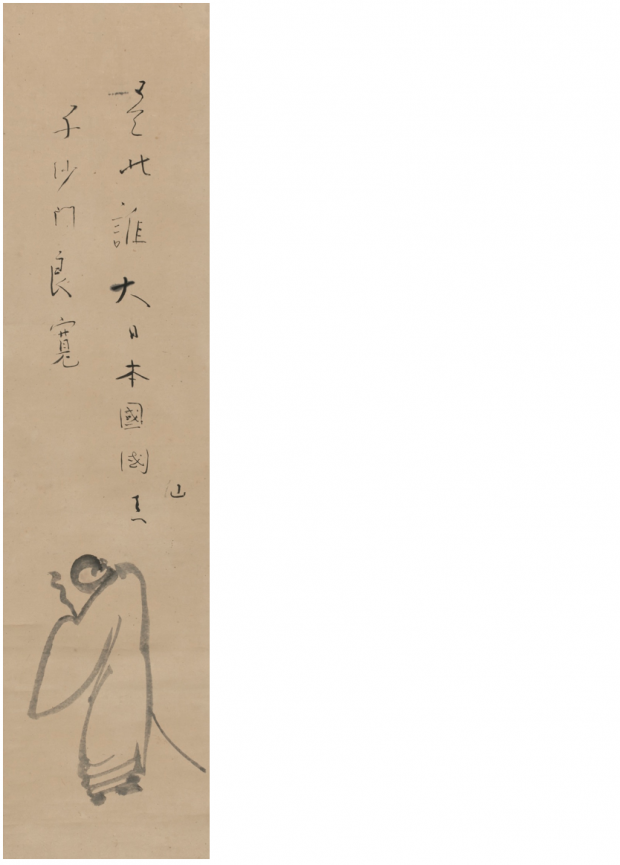

「ここに描かれているのは、日本でも傑出した禅僧・国仙和尚の真の弟子・良寛である」と。また、師・国仙和尚から与えられた長い杖をついた良寛さんの自画像は、淡墨で簡潔な線画で描かれています。

「自画賛 良寛像 是此誰」縦111.5×横28.0㎝

「自画賛 良寛像 是此誰」縦111.5×横28.0㎝

凜とした書の線は味があり、自画像は飄々と生きている良寛さんの人間性までをも見事に表現しています。

良寛さんは、国仙和尚の指導のもと、玉島の円通寺で16年間、一所懸命修行に励み、師の教えを忠実に実践していました。真の禅者だった国仙和尚をどれだけ尊敬し、その弟子であることをどれほど誇りとしていたかがこの書でわかります。最晩年、島崎時代の筆跡とされています。

10 神号と飄逸なエピソード

良寛さんは仏門の人でしたが、托鉢の途中で神社にお参りすることがありました。名主見習いのころに神官を務めたこともあり、神道にも通じていたのです。

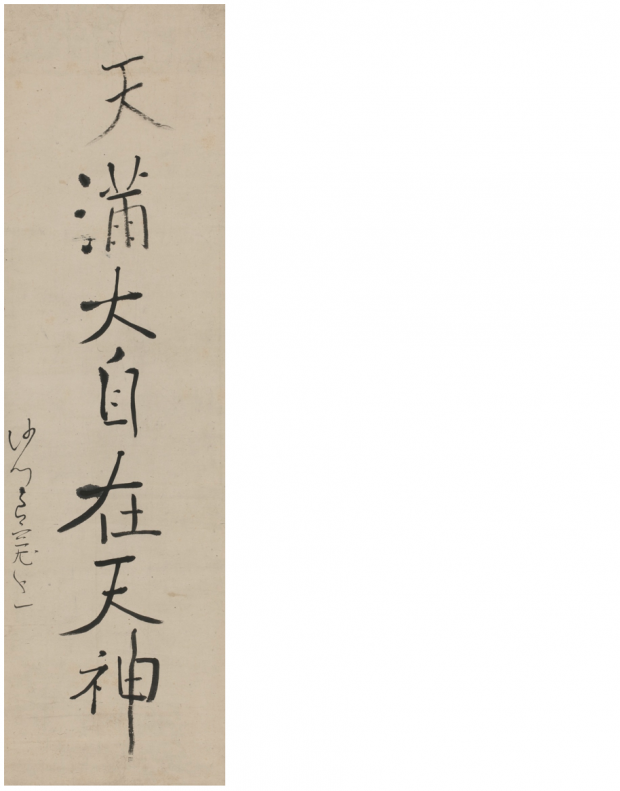

「神号 天満大自在天神」縦89.7×横26.1㎝

「神号 天満大自在天神」縦89.7×横26.1㎝

神号も多く揮毫しており、一番多いのは「天満大自在天神」など、菅原道真公に関わる神号。越後では菅原道真公の命日2月25日にお祀りする天神講の風習があるため、人々に書き与えたと思われます。

晩年を過ごした島崎には、良寛さんがいつも頭を剃ってもらう床屋の長造という男がいました。あるとき長造は良寛さんの頭を半分だけ剃って、「天神様の文字を書いて欲しい。でなければ残りは剃らぬ」と言うので、しかたなく「在」を抜かして書き与えました。後日、人から脱字があることを教えられた長造が良寛さんに文句を言うと、「意地悪をするから一字足りないのだよ。隣のおばあさんは、いつもおからをまけてくれるので在がもうひとつおまけに付いている」と言ったとか…。このような良寛さんの飄逸な逸話は多く遺されています。

※本記事は『和樂』本誌の転載です