現在開催中、そして会期終了日の2022年1月23日に迫りつつある「SHOKUNIN Pass/Path(職人/パスとパス)」@京都伝統産業ミュージアム をより多くの人に観てもらいたい! なぜなら、これまでにない贅沢でユニークな展示だから。

この展示は昨年11月6日から始まっているのですが、2回もかぶりつきでギャラリートークを楽しんだわたくし。独断でこの展覧会の見どころを語りましょう。

展示がユニーク! 京都のきらめく現役職人が自分たちの手で展示を考えた

展示室に入って目に飛び込んでくるのが、手づくりの茶筒をつくり続ける「開化堂」の茶筒。開化堂は2022年で創業147年を迎えるそうですが、創業から一貫して同じ茶筒をつくってきた工房であることを示すために、「146本」の茶筒を並べたそう。

開化堂の茶筒の右奥に見えるのが、提灯をつくる「小嶋商店」の展示。

京都の「南座」の大提灯でも知られるような、提灯づくりの名店。美しいフォルムを際立たせるために、あえて黒で塗りつぶした提灯を展示してみることに。提灯が「裾すぼまり」のつくりであることがよくわかります。

先に紹介した開化堂の茶筒が並ぶ写真の左奥に見える「木工芸品」のがこの記事の主役、「中川木工芸」の展示。とにかく度肝を抜かれたので、改めてお話を伺うことにいたしました。だって壁に木桶を貼り付けるってどういうこと…?

というように、この展覧会に登場する5つのつくり手(小嶋商店、金網つじ、中川木工芸、朝日焼、開化堂)は、キュレーターを務めた開化堂の八木隆裕さん、中川木工芸の中川周士さんと意見交換のもと、いずれもこれまでにない展示のしかたに挑戦しています。

実演なし、販売なし。歴代職人の手に宿る「思考」と「わざ」を読みとる展示

「伝統工芸の職人が集まれば、実演と販売がセットなのが典型的。そこではない展示にしたかったんです」と語っていたのは、キュレーターのひとりである開化堂・八木隆裕さん。

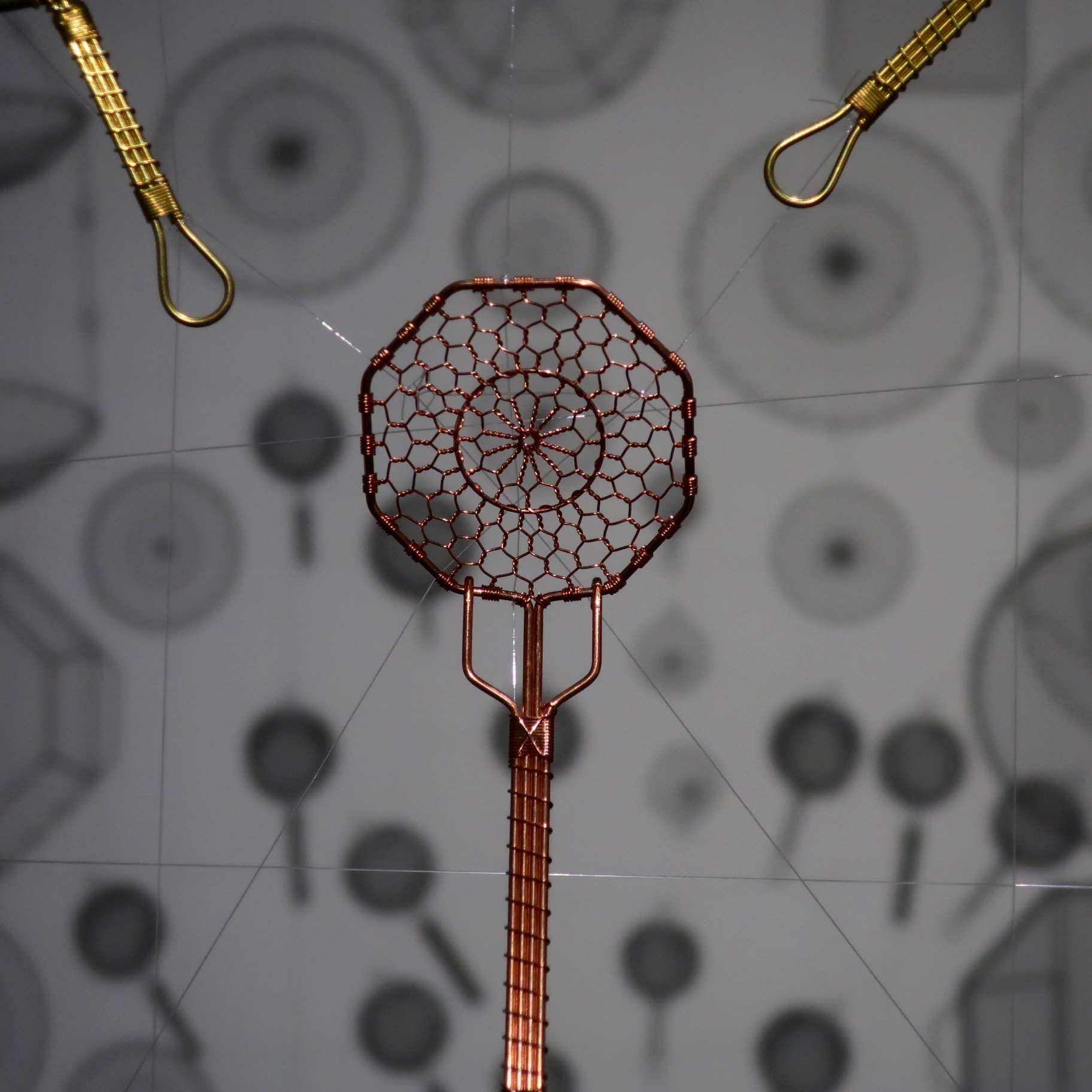

いずれのつくり手も、過去から最新作までの工芸品を「一堂に」で鑑賞できる展示になっています。たとえば、「金網つじ」は先代と当代がつくりあげてきたこれまでの金網工芸品を網目状に展示。

壁に網目が映し出されているのが、なんともきれい。たとえばこの「菊出し」という菊の文様の編み目は、もちろん手仕事でなくては成立しません。

この編み目がお豆腐の上に映ったときの美しさ。金網つじはそれを「脇役の品格」と呼び、ものづくりの軸にされていますが、そういう「ものづくりのココロ」を、鑑賞者に読み取ってほしいなぁ、、、というのがこの展覧会の狙いです。

先ほど紹介した「小嶋商店」の提灯を、今度は実際の商品で見てみましょう。

提灯の中骨である竹を割り出すところから、ひとりの職人が責任をもって行うのがこの店。竹ひごを選って骨を組むので、竹の節がS字を描くように透けて見えるのが美しいんです。

いつもは美術画廊で拝見する「朝日焼」も、初代からの作品を年代ごとにぎゅっと集めて並べられています。

「朝日焼」には抹茶茶碗といった一点物の焼きものと、日常の茶器を量産する2ラインでここまで来ているそうですが、その流れが俯瞰で眺められるのが鑑賞のポイント。

当代の松林豊斎さんの抹茶碗も、こんな近い距離で大量に見られるのも眼福! 一杯のお茶のための道具づくりをそれぞれの時代に”揺れ動きながら”追求してきた手の跡が、包み隠さず残っていることに胸が打たれます。

機械化された大量生産品や安価な素材の生活道具のほうが人々の手に取りやすい時代がある時代からずっと続いているのは事実。この時流に対して、この5つのつくり手は現在も手仕事で勝負をして、商いを成立させてきた。

商いが続いてきた理由は、ほかのつくり手にはかなわない「手から生み出されたわざ」があり、価値があるから。展示主たちはその価値を声高には言いませんが、静かに置かれているものたちから読みとるのが鑑賞者の役割なのではないかな、と思うのです。

そして「いい!」と思ったものは、実際にお店を訪ねてやりとりを重ね、実物を自分の生活に取り入れてみる。そこで得た実感、暮らしの変化こそが、この展覧会の最大のお楽しみなんだと感じています。

木という素材の魅力再発見!「中川木工芸」の展示は、一流のわざと日本人の豊かな木のある暮らしに改めて気づく

今回「中川木工芸」を掘り下げたいと思ったのは、とにもかくにも、会場展示が面白かったから。だって、、、工房にある全商品を、初代の作品を円の中心に、ぐるぐると輪を描くように壁に貼り付けちゃったんですよ。

なぜ、貼り付けることにしたのか聞いてみましょう。

「中川木工芸は木桶師だった僕の祖父が立ち上げた工房が始まりです。木桶というものは、木片を箍(たが)で締めて、そこに底板が入る構造で、そのつくりは基本的には変わりません。なので、上から見てもらった方がどんな用途でつくられたものか、わかりやすいと思ったんです」

京都の伝統的な木桶に用いられる木材は、「椹(さわら)」。抗菌作用もあり、水に強いということで高級風呂桶、木桶などに使われてきました。爽やかな香りは酒器などにも好まれ、今ではシャンパンクーラーにまで用いられるように。中川木工芸も「椹(さわら)」を基本にものづくりを行っています。

中川木工芸の凄みは、たった3代にもかかわらず(100年以上続く老舗が多い京都という街で語るならば)、腕の良さで一流品を築き上げたこと。一流の宿、料亭などに求められる白木の木工芸品を収めてきたのはすごいことです。

湯豆腐を温めるもの、風呂桶などなつかしいものから最新のシャンパンクーラーまで。壁に貼られたさまざまな製品を見ていると、日本人の昔の暮らし、現在の暮らしが見えてきますよ。

ところで中川木工芸ってどんなつくり手? 昔ながらの木桶はなぜ丸い? 木樽との違いも知りたい

開化堂のように同じ茶筒をつくり続けてきた商いと対照的なのが、中川木工芸のあり方。「変わり続けることで続いてきたという考え方もありますね」という中川さんはおっしゃいますが、”変わらざるえない”現実があったとしても、それをしのぐほどに3代目・3代目がオリジナルの工芸品を生み出す才能に恵まれていたことの結果だと思っています。

ここで改めて中川木工芸をご紹介しましょう。

中川木工芸の初代・亀一さんは伝統的な木桶づくりの職人で、京都の老舗木桶店に長年勤めたのち、独立。2代目・清司さんは家業の傍ら、木目を文様に見立てた木工芸品を発表。木目を合わせることが木の「装飾」になることを発見しました。このわざで重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定されています。

実は私は数年ほど前に京都市北白川にある清司さんの工房で取材をお願いしことがあります。そのときすでに3代目・周士さんは京都を出て、琵琶湖の湖西にある比良で工房を構えて独自の活動を始めていました。現在、中川木工芸は京都ではなく、滋賀県に拠点があります。

2代目・清司さんが無地と思われている木材に「柄」を見出したこともすごいのですが、3代目・周士さんがさらに飛躍いたしました。それは、曲線を描くフォルムの木桶をつくったこと。

こちらが周士さんの手がけた木桶の一例ですが、有機的なフォルムに驚き! 上まで丸くなくても木桶って成り立つの?

従来、木桶とは「丸い底面の筒状のものでなくては」と考えられてきました。

なぜなら木桶は木をくりぬいてつくるものではないから。木片を円を描くように並べ、箍(たが、写真の銀色のコード)で締めて、底板を打ちつけて完成します。円にすれば、すなわち内側と外側からの圧が拮抗する。だからビクともしない木桶ができるのです。

言葉ではピンとこないという人のためにこちらの動画をどうぞ。

円であるることが構造上、最も強い。だから日本では木桶は丸い筒状につくられてきたのです。

ちなみに桶に似た「樽」は底板と上板がつくもので、構造上は同じです。ただし、日本の場合は木樽は酒や味噌など醸造する目的で使われてきたもの。菌が常在しやすいような木材を選ぶところが、抗菌作業のある白木が好まれる木桶とは異なります。

木桶は円柱のフォルムという概念を限界突破? 中川木工芸のすごさって、ここにあり

木桶の基本構造がわかったら、円柱ではない木桶がどれだけ異端であるかがわかりますよね? こちらは2010年ドン・ペリニヨンの公式ワインクーラーとなった「KONOHA」。楕円形、かつ口縁が外に向かって広がっています。

「SHOKUNIN Pass/Path(職人/パスとパス)」の会場で見て、私が改めて心惹かれたのは三角形の「MISUMI」。三隅の口縁が花が咲いているように見えました!

日本語の慣用句にもある「たがをはずす」。規律から抜け出す、羽目をはずすといった意味で使われますが、その語源となっているのが本題の木桶。本来なら「箍(たが)」を円からはずしてはダメなんです。周士さんはどのような発想からこれらの”円ではない”木桶をつくろうと思ったのでしょうか?

「『KONOHA』が生まれるきっかけをくれた依頼主が、シャープにつくって欲しいと依頼があったんです。試作を重ねてみましたが、丸ではないものを箍(たが)で締めるのは実際には難しい。そこで箍(たが)を締めるところまでは丸く、従来のつくりに近づけることにして、その上のフォルムをシャープに仕上げることを思いついたんです」

発想の転換を得たことで、周士さんは従来の木桶の枠をどんどんと飛び出していきます。

「箍(たが)は2本以上という常識を破って、1本に」というnendoのデザイナー・佐藤オオキ氏からの依頼から生まれた酒器やカップ、英国ロンドンのヴィクトリア&アルバート美術館のパーマネントコレクションになった「KI-OKE」スツールだったり…。

2代目・清司さんの「木目合わせ」は箱を中心に平面上の世界で楽しむものでしたが、そのわざを受け継いだ3代目は有機的なフォルムで立体制作に挑んでいます。

読者の皆さんの興味のあるものは「SHOKUNIN Pass/Path(職人/パスとパス)」の会場のどこかにありますので、じっくりと探してもらえたらと思います。

会期中のイベント「丸太の解体ショー」に参加して、木工芸の面白さに開眼した

中川さんが自身の作品を解説するなかで、「木は生きているので、朝、夜と大きさが変化するもの。だから工業製品にはなりえない」と語っていたのが印象に残りました。手仕事であるから個体差があるという次元とは別の話として、木工芸は自然素材を相手にするもの。そこを踏まえた技術が必要となるんですね。

「僕の得意とすることはふたつあって。職人として図面通りに木を100%コントロールしてつくるもの。もうひとつは木のありのままの姿を生かして、形にするものなんです」。

ありのままの姿を生かすというのは、たとえばこういうこと。

このふたつが両立できる人っててそうはいません。木に任せてつくる発想がどこから生まれるのか、答えはイベント「丸太の解体ショー」に参加したときに見えてきました。

ここで私が「SHOKUNIN Pass/Path(職人/パスとパス)」で開催された「中川木工芸の丸太の解体ショー」をちょこっとご紹介しましょう。タイトルからおわかりのように、「マグロの解体ショー」みたいなものなのですが、、、。

この大きな丸太を「手割り」で、できるだけ均等に割っていきます(「みかん割り」)。

木槌の衝撃が中心まで届くように、「大割包丁(おおわりぼうちょう」を入れ、そこに木材の「楔(くさび)」をかませます。

「楔(くさび」」っていい働きをするんですね! 「くさびをうつ」も「たがをはずす」と並ぶ日本の慣用句ですが、私たちが木と暮らしてきた歴史を感じます。

木槌を打つ周士さん。数名の関係者と、最後は会場に集まった人たちと交代で割っていくことに。かなり息の上がる作業でしたが、とても楽しかった!

しかしこれが日常業務と考えると、かなりの労力が取られます。だからこそ材木業という専門職もできたわけで、手割りが機械化にかわったのも当然のこと。それでも中川木工芸は自分たちで扱う木材は、「手割り」にこだわるとか。

「手で割ったほうが、木が柔らかいんです。木の繊維にそって割いていけば、水にも強い木材がとれる。昔のように、ノコギリで切って、割ったことにはちゃんと理由があるんだと思います」。

目の前にある木をいかに生かすかが自分の使命と語る周士さん。そんなボスが率いる中川木工芸の現在進行形の仕事と、先代たちの匠の技をぜひご覧ください。

世界から求められる工芸品のつくり手である職人たちは今、何を考えて、どんなことを大事にものづくりに励んでいるのかヒントがもらえるはずです。

「SHOKUNIN Pass/Path(職人/パスとパス)」*2022年1月23日までの開催

写真提供/中川周士

●この記事に登場するお店一覧

中川木工芸

小嶋商店

金網つじ

朝日焼

開化堂

●あわせて読みたい

中川周士さんと3名の職人仲間がカナダ・ヴァンクーバーで行ったイベントを紹介しています。

海外で日本の手工芸を伝える!京都の職人が本音で語った「Japan Handmade 2019」を独占公開